Введение. Подковообразная почка – едва ли не самая распространенная врожденная аномалия мочевыводящих путей, сочетающая в себе три анатомических дефекта: эктопию, мальротацию и сосудистые инверсии. Первые упоминания о подобном пороке относятся к XVI веку нашей эры, когда в 1522 г. di Capri впервые описал почечное сращение. Впрочем, сведения о клинических проявлениях, обусловленных оным, появились значительно позже. Лишь в 1761 г. увидел свет фундаментальный труд «De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis», где Giovanni Battista Morgnani впервые связал обнаруженные при аутопсии изменения внутренних органов с прижизненными симптомами больных [1, 2].

По данным Э. И. Гимпельсона [3], подковообразные почки составляют 8,8% от общего числа их аномалий. Частота встречаемости – 1:1000; у мужчин – в два раза чаще. Как правило, это явление – следствие хромосомных анеуплоидий: в 60% случаев это синдром Тернера, в 20% – трисомии. [4, 5]. Патологическая физиология все объясняет неожиданным слиянием нижних порций метанефрогенных бластем. Этот процесс, возникающий до 7-й недели эмбриогенеза, приводит к формированию перешейка. В 90% последний объединяет нижние сегменты кпереди от аорты и нижней полой вены. По ходу эмбрионального почечного восхождения возникает конфликт истмуса и нижней брыжеечной артерии, вследствие которого появляются те анатомические и позиционные отклонения, что характерны для подковообразной почки. Строение ее чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) предрасполагает к образованию конкрементов и гидронефроза, определяющих наиболее частую симптоматику обсуждаемой особенности развития. Как бы то ни было, но порядка 30% таких людей не предъявляют каких-либо жалоб, а у взрослых это состояние, как правило, бессимптомно и верифицируется случайно, в качестве находки при обследовании по поводу других причин [6, 7].

Почечно-клеточный рак (ПКР) в подковообразной почке развивается чрезвычайно редко. До 2012 г. в медицинской литературе были описаны всего 200 подобных случаев [8]. Как известно, наиболее эффективным методом лечения ПКР остается оперативный, органосохраняющее лечение – приоритетным, а эволюция минимальной инвазивности привела к практически полному отказу от открытых операций при локализованных его формах. Так, лапароскопические радикальная нефрэктомия и резекция давно признаны и Российским обществом, и Европейской ассоциацией урологов методами выбора при стадиях Т1–Т2 [9]. Тем не менее, в базе данных PubMed нам удалось найти только пять отдельных сообщений о лапароскопических резекциях и несколько других, посвященных геминефрэктомии при раке одной из половин подковообразной почки [10–13]. Поиск в русскоязычных источниках успехом не увенчался. Кроме статьи О.Э. Луцевича [14] «Лапароскопическая геминефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря при уротелиальном раке подковообразной почки», мы обнаружили единственную публикацию по теме исследования. Но это клиническое наблюдение было посвящено традиционной, открытой, парциальной нефрэктомии [15]. Все перечисленное предопределило цель исследования: ретроспективный анализ собственных результатов лапароскопических операций при опухолях подковообразной почки.

Материалы и методы. Изучены истории болезни людей, подвергнутых лапароскопическим резекции или геминефрэктомии с января 2013 г. по декабрь 2018 г. Критерии включения: больные опухолями подковообразной почки. Критериев исключения не было. Оценивали причины конверсий доступа, частоту развития и структуру интра- и послеоперационных осложнений, варианты истмотомии, а также продолжительность операции и стационарного пребывания.

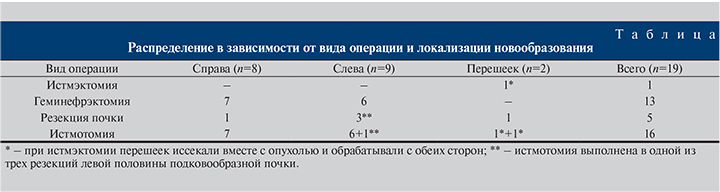

Критериям включения соответствовали 19 пациентов в возрасте от 27 до 63 лет, из них 7 женщин. Индекс массы тела – от 27 до 36 кг/м2. У 9 человек образования располагались в левой половине подковообразной почки, у 2 – в перешейке.

Выполнено 13 геминефрэктомий, 5 резекций и 1 истмэктомия (см. таблицу). В связи с уротелиальной карциномой лоханки правой половины подковообразной почки исполнена геминефроуретерэктомия с удалением той части мочевого пузыря, что содержала устье. Остальные вмешательства проведены по поводу сóлидных образований паренхимы. При опухолях перешейка производились как резекция, так и истмэктомия. Из трех резекций левой половины дважды иссечение экзофитных узлов, расположенных по ребру почки и передней ее поверхности, не потребовало мобилизации и обработки перешейка. По сути, удались стандартные операции вне зависимости от особенностей строения органа. В третьем наблюдении осуществлена ампутация нижнего сегмента левой половины подковы вместе с перешейком и частью ЧЛС, компримированной опухолью. Причем шейки «уходящих» чашечек были мобилизованы в воротах и отсечены от лоханки на клипсах «Hem-o-lok» до этапа непосредственной резекции, выполнявшейся на фоне тепловой ишемии. Хирургическая техника описана ранее [16], а видеопротокол доступен по ссылке http://youtu.be/nk-WlbjNtIs .

Истмотомия реализована 16 раз у 15 пациентов. Перешеек пересекали сшивающими аппаратами трижды. Столько же раз использовано поэтапное порционное отсечение генератором «LigaSure». Комбинация биполярной коагуляции и ультразвука применена в ходе четырех операций. Интракорпоральное лигирование с прошиванием и рассечение перешейка монополяром – в остальных 6 случаях. Во всех ситуациях, предполагавших пересечение почечных сосудов, и артерии и вены раздельно клипировали «Hem-o-lok».

Результаты. Конверсий доступа и смертельных исходов не было. Максимальное время тепловой ишемии почки при ее резекции достигло 19 мин. Интра- и послеоперационных осложнений удалось избежать. Продолжительность операции колебалась в пределах 110–270 мин при объеме кровопотери, не превысившем 400 мл. Сроки стационарного пребывания от – 7 до 11 дней. При динамическом наблюдении за больными данных за рецидив или прогрессирование заболевания не выявлено.

Обсуждение. Даже в традиционном, открытом, исполнении хирургическое лечение опухолей подковообразной почки считается непростой задачей. Проблема заключается не только в анатомических особенностях кровоснабжения и строения ЧЛС, но и в наличии перешейка, который резко ограничивает мобильность органа, затрудняя доступ к задней его поверхности [15]. При анализе работ, посвященных лапароскопической геминефрэктомии при различных заболеваниях такой почки, A. Khan заметил, что чаще всего для истмотомии применяли сшивающий аппарат, реже – комбинацию биполярной коагуляции и ультразвуковой диссекции или клипсы «Hem-o-lok XL». Как правило, вмешательства осуществляли трансперитонеально со стандартной мобилизацией ободочной кишки. Внебрюшинный и мануально-ассистированный доступы использовались гораздо реже [17]. В нашей серии все операции были выполнены лапароскопически чрезбрюшинно, причем в 4 наблюдениях – трансмезентериально. При этом размеры «окна» в брыжейке ободочной кишки обеспечили оптимальную эргономику на всех этапах как геминефрэктомии, так истмэктомии и резекции. На наш взгляд, при обработке истмуса трансмезентериальный доступ выгодно отличается от стандартного, предоставляя бóльшую свободу действий. Быстрый, через минимальную толщину тканей, прямой выход на перешеек и абдоминальную аорту гарантировал возможность безопасной прецизионной диссекции, лимфаденэктомии и истмотомии. Анализируя варианты последней, мы не увидели преимуществ сшивающих аппаратов. При «сочном» перешейке, когда его толщина немногим отличалась от паренхимы собственно почки, применение механического шва приводило к размозжению тканей, прилежащих к браншам устройства. Последнее требовало дополнительного интракорпорального ушивания, что подвергает сомнению саму целесообразность подобного маневра. В то же время отчленение перешейка генератором «LigaSure» не показалось нам удобным: раздавленные ткани пересекались мелкими порциями, а не всегда адекватная коагуляция требовала неоднократного повторения. Комбинация биполяра и ультразвука зарекомендовала себя как удобный и надежный вариант. Шаг за шагом, рассекая ультразвуком и прижигая стандартным биполярным пинцетом, удалось добиться уверенного гемостаза в большинстве случаев. Лишь однажды (при выполнении истмотомии в непосредственной близости от сохраненной артерии перешейка) пришлось дополнительно воспользоваться гемостатической пластиной «Тахокомб». Наиболее эффективным оказался лигатурный способ. Проведя вокруг перешейка толстую хирургическую нить, его удавливали в петле самозатягивающегося узла. Повторив прием дважды для «остающейся» части, ткани пересекали монополярным крючком с последующей обработкой раневой поверхности в режиме «спрей». Для профилактики соскальзывания петли использовали лигирование с прошиванием. Таким образом, для проведения истмотомии нет необходимости в применении ни дорогостоящих сшивающих аппаратов, ни «умных» генераторов.

Заключение. Лапароскопическая хирургия является отражением традиционной в призме минимально инвазивного доступа, но позволяет снизить травматичность, уменьшить количество осложнений и значительно сократить сроки реабилитации больных. Количество лапароскопических операций, выполненных по поводу опухолей подковообразной почки, пока не позволяет провести адекватный статистический анализ и сделать определенные выводы. Тем не менее, представленный материал является наибольшим из доступных в литературе, а результаты демонстрируют не только возможность выполнения, но и эффективность подобных вмешательств. Эксклюзивное и крайне редкое сочетание опухоли в аномальном органе – своего рода, вызов и именно та ситуация, когда необыкновенному пациенту нужен необычный хирург.