Эктопия устья мочеточника подразумевает состояние, при котором устье мочеточника открывается вне угла треугольника Льето [1]. Эктопия мочеточника является редкой врожденной аномалией с частотой встречаемости в популяции 0,05–0,025%. Даная патология встречается как у женщин, так и у мужчин, однако, по данным литературы, встречаемость эктопии среди женщин значительно выше. В 80% случаев эктопия мочеточника сочетается с полным удвоением верхних мочевыводящих путей, при этом эктопированный мочеточник чаще дренирует верхний сегмент удвоенной почки (80–90%) [2, 3].

Эктопия устья мочеточника у женщин может располагаться как внутри-, так и внепузырно, располагаясь ниже сфинктера мочеиспускательного канала или открываясь в женские половые органы. Наиболее распространенные места эктопии устья при полном удвоении верхних мочевыводящих путей у женщин: мочеиспускательный канал – преддверие влагалища, влагалище, матка или шейка матки. В литературе описаны случаи, когда устье мочеточника открывалось в прямую кишку. Остатки эмбрионального мезонефрального протока можно обнаружить на стенке влагалища, матки и широкой связки матки примерно у четверти всех взрослых женщин. Эти рудиментарные структуры объясняют причину внепузырной эктопии мочеточника в женские половые органы. Внепузырная эктопия мочеточника у женщин чаще всего происходит в производные Мюллерова протока, что, как правило, встречается при полном удвоении верхних мочевыводящих путей. Эктопия мочеточника при единой собирательной системе встречается крайне редко [4, 5]. Основные симптомы при внепузырном расположении устья мочеточника: постоянное недержание мочи при сохранных эпизодах мочеиспускания. Это может сопровождаться локальным дерматитом или эритематозной сыпью в области промежности. Также одним из основных симптомов эктопии мочеточника служит рецидивирующее течение инфекции мочевыводящих путей, если на фоне эктопии имеется пузырно-мочеточниковый рефлюкс или обструкция. Кроме того, диагноз может быть заподозрен антенатально при скрининговом УЗИ почек плода, на котором выявляется расширение чашечно-лоханочной системы [6].

Приводим клиническое наблюдение. Пациентка С. 13 лет 6 мес. в августе 2018 г. поступила в урологическое отделение с группами репродуктологии и трансплантации «НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ. Со слов матери, у ребенка тотальное недержание мочи в течение дня, ребенок с рождения носит урологические прокладки. Из анамнеза известно, что в неонатальном возрасте при выполнении УЗИ органов брюшной полости выявлено подозрение на дистопию правой почки. С раннего возраста девочку беспокоит недержание мочи в дневное время на фоне редких микций, а также энурез. В возрасте 2 лет ребенок получал стационарное лечение по м/ж, были выполнены экскреторная урография и УЗИ почек и мочевыводящих путей, на основании чего был выставлен диагноз «аплазия правой почки». При повторной госпитализации в возрасте 3 лет выполнена микционная цистография – ПМР не обнаружен. По данным диагностической цистоскопии, отмечена умеренная гиперемия слизистой мочевого пузыря, слева визуализировано одно устье.

С 08.2009 по 2012 г. признана инвалидность по данному заболеванию. В 2009 г. выполнена повторная цистоскопия, по результатам которой выставлен сопутствующий диагноз «буллезный цистит». В мае 2010 г. в возрасте 5 лет ребенку выполнена цистометрия, выставлен диагноз «незаторможенный мочевой пузырь». В 2011 г. ребенку проводили МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – патологии не выявлено. По данным динамической нефросцинтиграфии от 2012 г. визуализируется единственная левая почка правильной формы, контуры ровные четкие, функция почки удовлетворительная, правая почка не визуализируется (аплазия правой почки). В 2015 г. выполнена диагностическая цистоскопия – патологии не выявлено. В 2017 г. повторно выполнена смотровая – цистоскопия, по данным которой выявлена повышенная инъецированность слизистой мочевого пузыря по задней стенке. По данным статической нефросцинтиграфии от августа 2017 г., общий индекс интегрального захвата – 55 (норма – 92–140), аплазия правой почки.

На момент осмотра в отделении у ребенка сохраняется подтекание мочи, также у ребенка есть самостоятельное мочеиспускание в течение дня с позывами на микцию.

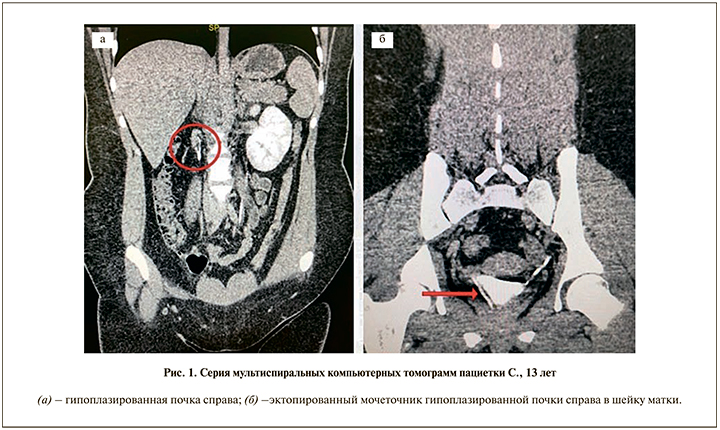

Объективно: рост – 154 см, масса тела – 82 кг. Ребенок был общеклинически обследован, выполнены общеклинические анализы, УЗИ почек и мочевыводящих путей, КТ почек и мочевыводящих путей (двухэнергетическое сканирование) с контрастированием, проба с индигокармином, цистоскопия и кольпоскопия. По результатам УЗИ выявлены признаки диффузных паренхиматозных изменений левой почки, аплазии правой почки. По данным КТ определяется гипоплазированная правая почка неправильной формы, без структурной дифференцировки размером 15х9х25 мм, локализованная паравертебрально на уровне тела L1. В артериальную фазу в проекции данной почки отмечаются участки накопления контрастного аналогично корковому веществу почки. В экскреторную фазу (на 10-й минуте) визуализируется правый мочеточник диаметром до 1,7–2 мм, удвоенный в верхней трети (на протяжении 20 мм), ход мочеточника прослеживается фрагментарно, устья в область шейки матки. При повторном сканировании экскреторной фазы (на 60-й минуте) визуализируется контраст в просвете шейки матки и в просвете влагалища (рис. 1). Ребенку выполнена проба с индигокармином: в мочевой пузырь установлен уретральный катетер Нелатона ch8, через который в мочевой пузырь введен индигокармин 10 мл, уретральный катетер удален, через 30 мин на урологической прокладке визуализирована только светло-желтая моча, свидетельствующая об эктопии мочеточника. Выполнена цистоскопия, по данным которой слизистая мочевого пузыря без признаков воспаления, устье левого мочеточника расположено физиологически, не зияет, устье правого мочеточника не обнаружено. Также ребенку выполнена кольпоскопия, по данным которой слизистая без особенностей, дополнительных образований не выявлено.

Ввиду нефункционирующей правой почки, по данным статической нефросцинтиграфии, непрерывного капельного подтекания мочи, социальной дезадаптации ребенка, стал актуальным вопрос об оперативном вмешательстве в объеме лапароскопической нефруретерэктомии справа.

Операция выполнена в положении ребенка на левом боку. В качестве метода анестезии использован эндотрахеальный наркоз. Оперативное вмешательство осуществлялось по стандартной методике: выполнена мобилизация ободочной кишки, гипоплазированная почка располагалась у латерального края L1-L2 поясничного отдела позвоночника, что затруднило ее визуализацию. После определения почки выполнена диссекция тканей и мобилизация почки из паранефральной клетчатки и спаек. Мочеточник был максимально выделен до уровня впадения во влагалище и лигирован с использованием автоматизированного электрохирургического генератора лигирования сосудов. Затем почка и мочеточник были извлечены через супраумбиликальный доступ (рис. 2).

Операция выполнена в положении ребенка на левом боку. В качестве метода анестезии использован эндотрахеальный наркоз. Оперативное вмешательство осуществлялось по стандартной методике: выполнена мобилизация ободочной кишки, гипоплазированная почка располагалась у латерального края L1-L2 поясничного отдела позвоночника, что затруднило ее визуализацию. После определения почки выполнена диссекция тканей и мобилизация почки из паранефральной клетчатки и спаек. Мочеточник был максимально выделен до уровня впадения во влагалище и лигирован с использованием автоматизированного электрохирургического генератора лигирования сосудов. Затем почка и мочеточник были извлечены через супраумбиликальный доступ (рис. 2).

Послеоперационный период протекал гладко, без особенностей, ребенок получал антибактериальную обезболивающую терапию в возрастной дозировке. С первых суток после операции подтекания мочи отмечено не было. На 5-е суки послеоперационного периода ребенок в удовлетворительном состоянии выписан домой под амбулаторное наблюдение.

В связи с большим числом патологических состояний, связанных с недержанием мочи (несостоятельность шейки мочевого пузыря, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, неврологические расстройства, мочеполовой свищ, дивертикулы уретры и др.) пациенты длительное время получают неэффективное лечение по поводу вышеперечисленных диагнозов. Диагностика затруднена, если эктопированный мочеточник дренирует гипоплазированную почку, которую трудно визуализировать по данным УЗИ и/или на экскреторной урографии, что дает основание предполагать наличие у ребенка единственной контралатеральной почки [7].

В связи с этим диагноз «эктопия устья мочеточника» может быть поставлен в старшем возрасте. Описаны клинические наблюдения, когда пожилым женщинам, страдавшим недержанием мочи в течение всей жизни, диагноз эктопии мочеточника был выставлен в 70 и 71 год [8]. Средний возраст постановки окончательного диагноза составляет 9 (3–16,5), а время от первых жалоб до постановки окончательного диагноза 5,7 (1–10) года [4]. Обследование начинается с тщательного клинического осмотра, где при осмотре преддверия влагалища определяется эритема, сыпь, может быть выявлено подтекание мочи из эктопированного устья [6].

Стартовым методом инструментальным диагностики является УЗИ, данный метод позволяет оценить размеры и расположение почек, их удвоение, наличие уретероцеле. Экскреторная урография способствует визуализации хода мочеточника, оценке состояния собирательной системы почек, их формы и положения; выявлению анатомического поражения верхних мочевыводящих путей и оценке времени выведения контрастного вещества. По данным нефросцинтиграфии, оценивается функция почки, что позволяет определить дальнейшую тактику лечения. Магнитно-резонансная урография выполняется при недостаточной информативности УЗИ и экскреторной урографии, позволяет визуализировать топографию эктопированного мочеточника, место его впадения. Также одним из основных методов обследования является диагностическая цистоскопия, позволяющая оценить стенки мочевого пузыря, анатомию и расположение устьев мочеточника и их наличие [2–4, 9, 12].

В случае выявления эктопированного устья мочеточника ретроградно вводится рентгенконтрастное вещество с последующим рентгеновским контролем, что дает возможность визуализировать ход мочеточника и определить расположение гипоплазированной почки [9, 11].

Тактика оперативного вмешательства зависит от функции почки или сегмента удвоенной почки. По данным литературы, при функции почки более 10% методом выбора является неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь. В случаях полного удвоения с сохранной функцией обоих сегментов удвоенной почки метод выбора – уретероуретеро- либо уретеропиелоанастомоз, а при функции почки или ее сегмента ниже 10% выполняется нефруретерэктомия/геминефруретерэктомия [5, 10–12].

Нами представлено клиническое наблюдение эктопии мочеточника гипоплазированной почки в шейку матки девочки 13 лет. Данная патология является крайне редкой врожденной аномалией, так как при данной эктопии нет удвоения верхних мочевыводящих путей. Насколько нам известно, это первый случай, который описывает недержание мочи у девочки, вызванное данной урогенитальной аномалией. При наличии единственной почки и врожденном недержании мочи не стоит останавливаться на рутинных методах обследования, а следует проводить лучевые методы исследования (КТ, МРТ) почек и малого таза с акцентом на наличии эктопии мочеточника.