Введение. Оперативное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) – динамично развивающаяся область урологии. Основной вектор развития направлен в сторону эндоскопических технологий. Монополярная трансуретральная резекция простаты (М-ТУР) остается стандартом, с которым сравниваются все развивающиеся малоинвазивные способы лечения ДГПЖ. Одной из таких операций служит лапароскопическая экстраперитонеальная, или экстраперитонеоскопическая, аденомэктомия (ЭА). Согласно экспертному мнению, 80 см3 – это тот объем предстательной железы, который может стать ограничением в применении М-ТУР. Это связано с опытом уролога, скоростью резекции и размером резектоскопа. Однако нет исследований, в которых бы точно определялся максимально возможный для М-ТУР размер простаты [1]. Увеличение объема резекции ассоциируется с ростом числа осложнений [2]. Принимаются меры для их снижения: цистостомия и введение фуросемида непосредственно перед операцией; предварительное лечение ципротерона ацетатом в течение 2 нед.; терапия блокаторами 5α-редуктазы до и после операции [3–5]. В то же время эффективность превентивной цистостомии признается не всеми авторами [6]. Таким образом, выполнение М-ТУР возможно при больших объемах предстательной железы. Несмотря на сложности резекции, а также развитие методик трансуретральной энуклеации, М-ТУР остается популярным, а иногда и единственно возможным малоинвазивным способом лечения ДГПЖ. В доступных источниках сравнительных исследований M-ТУР и ЭА не обнаружено, что и послужило поводом для проведения настоящей работы.

Цель исследования: сравнить эффективность и безопасность М-ТУР и ЭА в оперативном лечении ДГПЖ объемом 100–180 см3.

Материалы и методы. Проведена ретроспективная оценка данных 797 пациентов, оперированных по поводу ДГПЖ в урологическом отделении Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России в период с 2011 по 2016 г. После первичной оценки данных был определен диапазон объема простаты для включения в исследования, в котором пациенты были оперированы исследуемыми методами. Интервал составил 100–180 см3. Критериями исключения стали одновременные операции по поводу опухолей, дивертикулов и камней мочевого пузыря, камней мочеточника, паховых грыж; гистологически подтвержденный рак предстательной железы.

Первую группу (n=34) составили пациенты, перенесшие ЭА, 2-ю (n=24) – прооперированные с помощью М-ТУР. Объем предоперационного обследования, показания к операции и анестезиологический риск определены стандартно.

Экстраперитонеоскопическая аденомэктомия выполнена внебрюшинно с доступом через капсулу простаты, М-ТУР – резектоскопом диаметром 26–28 Ch стандартными петлями. Техника М-ТУР предусматривала проведение классических этапов: формирование конуса с основанием в области шейки мочевого пузыря и верхушкой в проекции семенного бугорка, расширение зоны резекции в дистальном направлении до капсулы простаты, удаление аденоматозной ткани в области верхушки простаты [7]. В качестве оптической среды использованы стерильный апирогенный 1,5%-ный раствор глицина в воде для инъекций. Монополярную ТУР всегда заканчивали орошением мочевого пузыря и натяжением уретрального катетера. При ЭА необходимость подобных мер определялась индивидуально.

Безопасность операции оценивалась по уровню интраоперационной кровопотери, тяжести послеоперационных осложнений. Медиана прироста максимальной скорости потока мочи служила критерием эффективности операции. Тяжесть осложнений оценивали в соответствии с классификацией Clavien–Dindo [8]. Повторные операции по поводу инфравезикальной обструкции, выполненные в течение года наблюдения, учитывали отдельно. В этих случаях данные урофлоуметрии определены после повторной операции. Показания к реоперации выставлены на основании комплексного анализа жалоб пациента, показателей урофлоуметрии, определения уровня остаточной мочи. В соответствии с рекомендациями Европейского общества урологов пороговые значения для максимальной скорости мочеиспускания – 10 мл/с, для объема остаточной мочи – более 100 мл. О наличии недержания мочи в послеоперационном периоде судили на основании жалоб пациента и данных теста с прокладками. Обе операции проведены одними и теми же урологами.

Статистическая обработка результатов исследования осуществлена с использованием программы IBM SPSS Statistics 23. Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка, в случае его подтверждения данные представлены в виде средней арифметической и стандартного отклонения (M±SD), сравнивались с помощью методов параметрической статистики (однофакторный дисперсионный анализ). При несоответствии нормальному распределению рассчитывали медиану (Me), нижний и верхний квартили (Q1–Q3), показатели сравнивались с помощью непараметрических методов (U-критерий Манна–Уитни). Номинальные данные выражены в виде абсолютных значений и процентных долей, для сравнения использовали методы χ2 Пирсона и точный критерий Фишера.

Результаты. Возраст прооперированных больных 1-й группы варьировался от 54 лет до 81 года, составив в среднем 69,3±6,9 года, во 2-й – от 56 лет до 81 года, в среднем 71,4±6,4 года (p=0,328). Объем предстательной железы в 1-й группе составил 120 см3 (Q3–Q3: 110–151), во 2-й – 110 см3 (Q3–Q3: 100–120). Цистостомический дренаж был установлен 12 (35%) пациентам 1-й группы и 11 (45%) – 2-й (р=0,62).

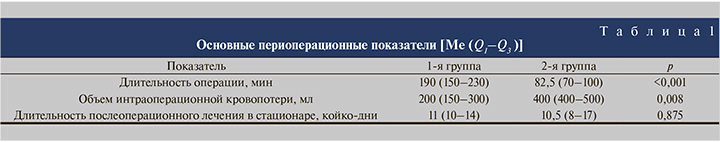

В результате сравнения основных показателей проведенного лечения были получены следующие данные (табл. 1).

Согласно полученным данным, у пациентов, прооперированных методом ЭА, отмечено статистически значимое увеличение длительности операции (p<0,001), при этом объем интраоперационной кровопотери был существенно ниже (p=0,008) по сравнению с пациентами, которым была выполнена М-ТУР.

Минимальное время выполнения М-ТУР составило 45 мин, максимальное – 185, для ЭА соответствующие показатели составили 120 и 400 мин. В случае выполнения ЭА минимальный объем кровопотери составил 100 мл, максимальный – 900 мл, при выполнении М-ТУР – 350 и 1000 соответственно.

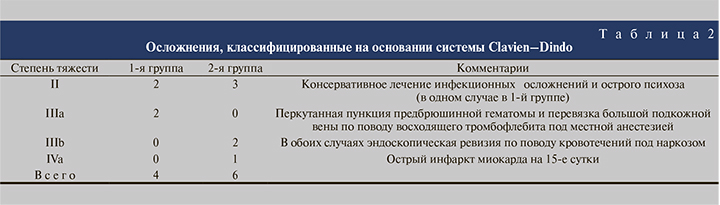

Значимых различий в частоте послеоперационных осложнений не выявлено (р=0,31; табл. 2). Летальных исходов в послеоперационном периоде не было.

Проведена оценка частоты повторных операций по поводу инфравезикальной обструкции за 12-месячный период наблюдения. После ЭА реопераций не проводилось, тогда как после М-ТУР повторные операции выполнены 5 (20,8%) пациентам (p=0,012). Медиана прироста максимальной скорости потока мочи после ЭА составила 10 мл/с (Q3–Q3: 10,0–10,5), после М-ТУР – 13,5 мл/с (Q3–Q3: 7,5–17; p=0,538). Случаи инконтиненции различной степени тяжести на момент выписки из стационара были только во 2-й группе – 4 (16,6%) наблюдения (р=0,036).

Обсуждение. Монополярная ТУР обладает самым длительным периодом (от 8 до 22 лет) наблюдения в послеоперационном периоде среди других малоинвазивных способов лечения ДГПЖ [9]. Это косвенно свидетельствует о том, что опыт некоторых урологов в применении М-ТУР исчисляется десятками лет. В этом случае возможный объем резекции может превышать исследуемый предел в 180 см3. В то же время ЭА также может применяться при больших объемах простаты [10]. Наше исследование определило исходы лечения только для пациентов с объемом простаты 100–180 см3.

Заключение. Экстраперитонеоскопическая аденомэктомия имеет сопоставимую с М-ТУР безопасность и эффективность в оперативном лечении пациентов с ДГПЖ объемом 100–180 см3, занимает больше времени, но сопровождается меньшей кровопотерей, не требует проведения повторных операций, а также не сопровождается развитием инконтиненции.