Введение. К гнойно-деструктивным формам острого пиелонефрита относят апостематозный пиелонефрит, карбункул, абсцесс почки [1, 2]. Почечные абсцессы относительно редко встречаются у детей, но могут приводить к длительному пребыванию в стационаре и опасным для жизни осложнениям [3–6]. Диагностические трудности при абсцессе почки в основном связаны с неспецифическими проявлениями данного состояния, особенно среди детей младшего возраста, у которых наблюдается лишь триада симптомов: лихорадка, явления интоксикации и боль в боку [7]. Развитие ультразвуковых методов визуализации и компьютерной томографии существенно упростило постановку диагноза почечного абсцесса. Анализ данных литературы за последние два десятилетия свидетельствует об отсутствии единой тактики лечения гнойно-деструктивных форм пиелонефрита у детей. При этом актуальным остается достаточно агрессивный лечебный подход при абсцессе почки. До сих пор считается, что необходима активная хирургическая тактика, заключающаяся в декапсуляции почки с последующим вскрытием и дренированием гнойников. В последнее время появляется все больше сообщений о сдержанном подходе к лечению почечного абсцесса у детей, чему и посвящена данная работа.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 59 детей с необструктивным пиелонефритом, осложненным односторонним абсцессом почки, пролеченных в трех клиниках с 2005 по 2019 г. Среди пациентов мальчиков было 22 (37,3%), девочек – 37 (62,3%). Правосторонняя локализация абсцесса определена у 30 (50,8%) детей, левосторонняя – у 29 (49,2%). Средний возраст пациентов на момент госпитализации составил 109 мес. В возрастном диапазоне от 0 до 6 лет наблюдался 21 (35,6%) пациент, старше 7 лет – 38 (64,4%).

Больше половины (52,5%) пациентов поступили в стационар на 7-е сутки и более от дебюта заболевания. При этом позднее поступление детей старшего возраста отмечено в 1,5 раза чаще.

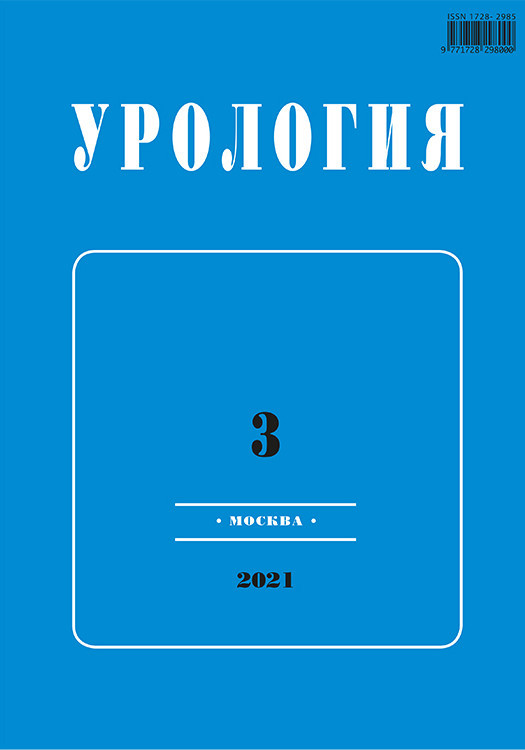

Всем больным при госпитализации наряду с общеклиническими и лабораторными методами исследования проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) почек как скрининговый метод диагностики острых воспалительных поражений почки, а также выполняли ультразвуковую допплерографию (УЗДГ).

Эхографическими признаками абсцесса почки считали наличие единичных или множественных ан-, гипер- или гипоэхогенных очагов деструкции в кортикальном слое паренхимы почки, аваскулярные при допплеровском исследовании; увеличение размеров почки; наличие «валика» утолщенной гиперэхогенной паренхимы вокруг очага деструкции; симптома «кометы»: гиперэхогенных включений внутри абсцесса (пузырьки газа) (рис. 1).

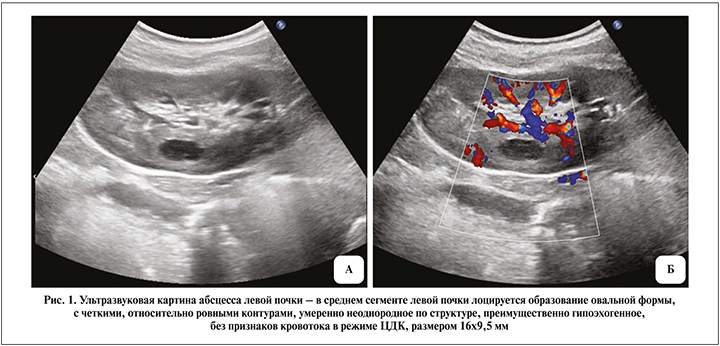

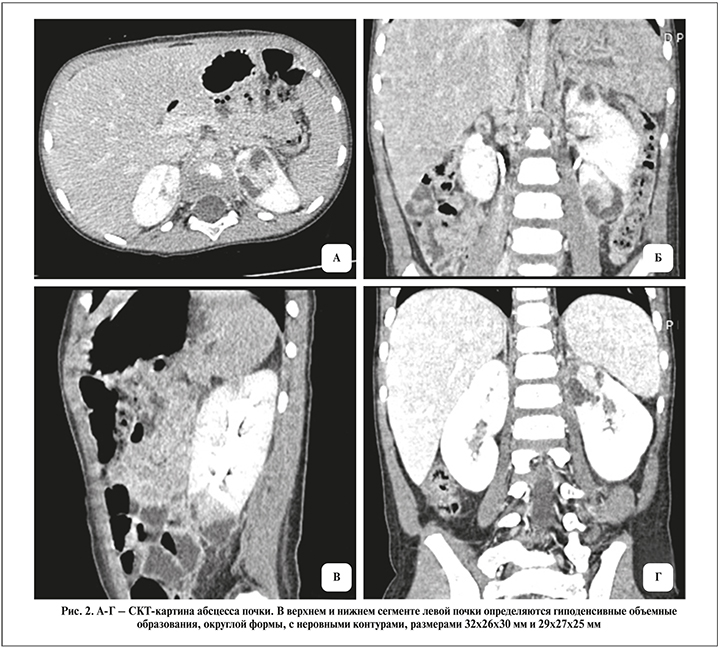

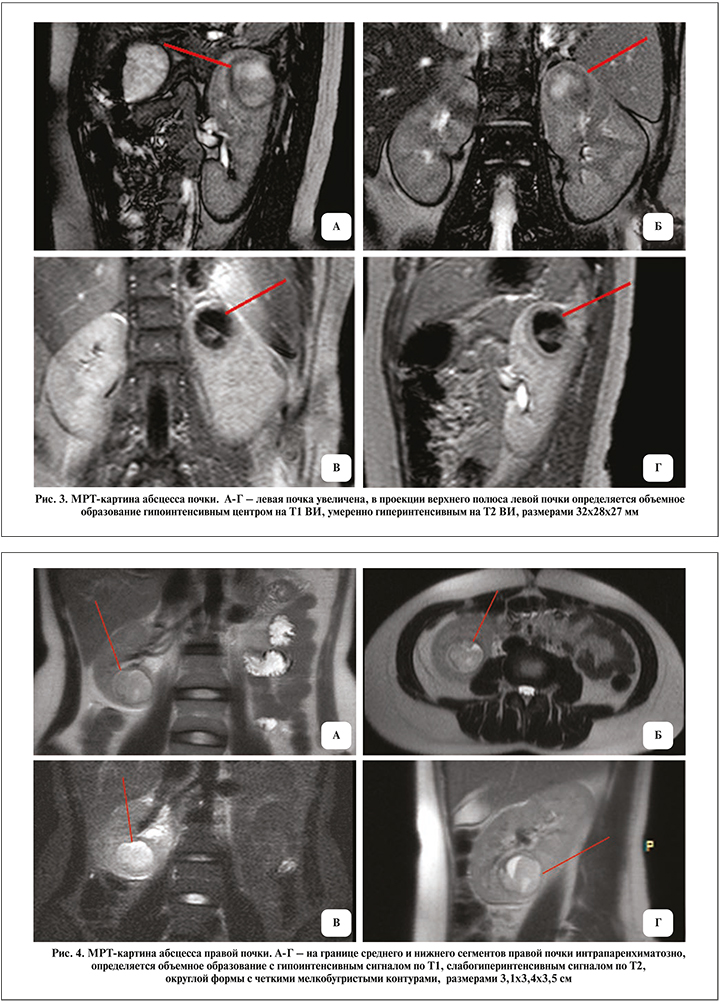

Сонографически выявленную нефромегалию, гипо- или гиперэхогенную очаговую массу, а также некупирующуюся лихорадку в течение 3 сут. на фоне проведения антибактериальной терапии считали основанием для выполнения спиральной компьютерной томографии (СКТ) или магниторезонансной томографии (МРТ) органов забрюшинного пространства с внутривенным контрастным усилением.

Признаками абсцесса почки по данным СКТ на фоне контрастного усиления считали увеличение размеров почки с наличием в ней гиподенсивного очага; накопление контрастного препарата стенкой абсцесса; отсутствие контрастного усиления в центральных отделах образования на фоне накопления контрастного препарата неизмененной паренхимой почки (рис. 2).

МРТ-признаками абсцесса почки с внутривенным контрастированием считали наличие гипоинтенсивного образования почки на Т1-взвешенных изображениях и гиперинтенсивного образования на Т2-взвешенных изображениях, а также повышение интенсивности МР-сигнала от периренальной клетчатки (рис. 3, 4).

Бактериурию считали значимой при выявлении в 1 мл мочи более 103 колониеобразующих единиц (КОЕ) при сборе мочи путем катетеризации мочевого пузыря и более 104 КОЕ – путем получения средней порции мочи.

Всем пациентам назначали антибиотики широкого спектра действия. Сорок два (71,2%) пациента получали комбинацию из двух антибиотиков, как правило сочетание цефалоспоринов с аминогликозидами.

У 32 (54,2%) детей, несмотря на проводимую антибактериальную терапию, отмечалось ухудшение общего состояния, проявившееся стойкой фебрильной лихорадкой, нарастанием интоксикации, отсутствием нормализации лабораторных показателей крови, отсутствием положительной динамики по данным УЗИ, что послужило показанием к пункции полости абсцесса.

Пункцию абсцесса проводили в положении пациента «на животе», под ультразвуковым (УЗ) контролем пунктировали полость абсцесса, выполняли аспирацию гнойного содержимого, затем полость абсцесса промывали антисептическими растворами.

Статистический анализ и обработку полученных данных проводили с использованием программного обеспечения «STATISTICA, 10» (версия 10, StatSoft, Inc, Tulsa, USA). При проверке на нормальность использовали критерии Шапиро–Уилка и Колмагорова–Смирнова. В качестве описательной статистики использовали медиану и квартильный размах (Q1; Q3). Для сравнения количественных показателей использовали тест Манна–Уитни, для качественных показателей – критерий Пирсона χ2 (в том числе с поправкой Йейтса), а также точный тест Фишера. Критическое значение уровня статистической значимости принимали равным 0,05.

Результаты. В клинической картине практически у всех детей в обеих возрастных группах выявляли фебрильную лихорадку, лишь у одного ребенка младше 6 лет отмечали незначительное повышение температуры до субфебрильных значений. Жалобы на боль в животе отметили у 61,0% детей, при этом достоверно реже у пациентов младшей возрастной группы (р<0,001). Еще меньше отмечены жалобы на боль в пояснице – лишь у 14 (23,7%) детей, преимущественно у больных в возрасте старше 7 лет. Тошнота, рвота и дизурия фиксировали чаще у детей старшего возраста (табл. 1).

По данным общего анализа крови (ОАК) лейкоцитоз выявлен у 49 (83,1%) пациентов, который регистрировался с одинаковой частотой в обеих возрастных группах. Среднее количество лейкоцитов в крови составило 17022±7456/мкл (диапазон – 11300–33100/мкл). Характерным, но не зависящим от возраста также было повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) у 51 (86,4%) ребенка. Среднее значение СОЭ составило 53 мм/ч (диапазон – 11–65 мм/ч).

Поскольку все пациенты до поступления в стационар уже получали амбулаторно антибактериальную терапию, в бактериологическом посеве мочи только у 9 детей обнаружен рост бактерий: штамм Escherichia coli выявлен у 6, Enterococcus faecalis – у 2 и Staphylococcus epidermidis – у 1 ребенка с титром, превышающим 105.

Результаты лечения оценены у всех детей, включенных в исследование в сроки от 3 мес. до 5 лет. В отношении 27 (45,8%) пациентов консервативное лечение дало положительный эффект, тогда как 32 (54,2%) выполнена пункция абсцесса под УЗ-контролем. Медиана и квартили продолжительности госпитализации пациентов, которым проводили пункцию абсцесса, составили 15 [14; 18] дней против 13 [9; 17] для пациентов, получавших только антибактериальную терапию. Медиана и квартили продолжительности антибактериальной терапии составили 15 [12; 18] сут. (интервал от 3 до 23 сут.). В результате проведенного статистического анализа выявлено, что длительность госпитализации была значительно больше в группе пациентов, которым выполнялась пункция (р=0,019).

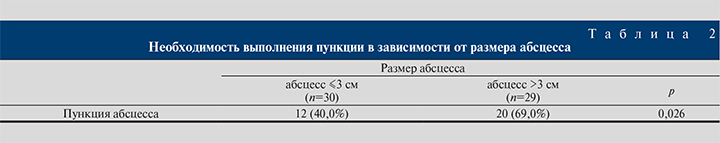

Нами были использованы существующие критерии разделения пациентов по размерам абсцесса на ≤3 и >3 см, предложенные зарубежными коллегами на основе своего исследования [9, 12]. Среди пациентов с размером абсцесса ≤3 см пункция потребовалась 12 (40.0%) детям, а среди пациентов с абсцессом более 3 см — 20 (69,0%). В результате проведенного статистического анализа выявлено, что дети с размером абсцесса более 3 см значительно чаще нуждались в выполнении пункции абсцесса; р=0.026 (табл. 2).

Бактериологическое исследование содержимого абсцесса проведено у всех 32 детей, которым проводилась пункция абсцесса. В 7 (21,9%) посевах не получено роста микрофлоры. E. coli выявлена у 10 (31,3%) детей, Staphylococcus aureus – у 12 (37,5%), и по 1 (3,1%) наблюдению высеяны Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae.

Все 59 пациентов полностью выздоровели, и ни одному из них не потребовалось выполнения открытой операции для дренирования гнойного очага почки или нефрэктомии. В течение последующего ультразвукового мониторинга мы не обнаружили ни одного рецидива абсцесса у этих пациентов. При дальнейшем наблюдении у 4 (6,8%) детей был выявлен пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) с заинтересованной стороны, у 3 – III и у 1 – II степени. Всем 4 пациентам в дальнейшем успешно проведена эндоскопическая коррекция ПМР, и они продолжают наблюдаться урологом.

Обсуждение. Абсцесс почки формируется в результате гнойно-деструктивного процесса в зоне локального воспаления почечной паренхимы либо в результате слияния мелких очагов при апостематозном пиелонефрите. Cheng et al. [6], опубликовав свои результаты наблюдения за 45 пациентами с почечным абсцессом, считают, что диагностические трудности в основном связаны с неспецифическими проявлениями данного состояния, особенно среди детей младшего возраста, у которых наблюдается лишь триада симптомов: лихорадка – у 100% пациентов, явления интоксикации и боль в животе. Эти данные подтверждаются работой Chen et al. [7] и нашими результатами. Также стоит отметить, что в нашем исследовании жалобы на боль в животе были достоверно реже у пациентов младшей возрастной группы.

Развитие ультразвуковых методов визуализации и компьютерной томографии существенно упростили постановку диагноза почечного абсцесса [6, 7]. Ультразвуковое исследование с учетом его низкой специфичности является скрининговым методом диагностики острых воспалительных поражений почки. Уточнение диагноза в подавляющем большинстве случаев требует выполнения КТ с контрастированием, которая является «золотым» стандартом в диагностике острых гнойных деструктивных повреждений почки [6, 7].

В отчете Chen et al. [7] 13 из 17 пациентов успешно излечивались антибактериальной терапией, четверым потребовалось чрескожное дренирование под УЗ-контролем.

Comploj et al. [8] в своем исследовании приводят шесть наблюдений почечных абсцессов у детей, средний диаметр которых составлял 3,8 см, которые регрессировали на фоне антибактериальной терапии.

Linder et al. [9] сообщают о 16 наблюдениях почечного абсцесса, из которых 13 также успешно лечились антибиотиками. Троим пациентам выполнялось дренирование абсцесса из-за его большого размера (3,8; 4 и 10 см). По данным контрольного УЗИ, у всех 16 пациентов рецидивирования абсцесса не выявлено. Авторы в своем исследовании пришли к выводу, согласно которому чрескожное дренирование следует рассматривать при абсцессе размером более 3 см у детей с лихорадкой более 3 дней, не поддающейся антибиотикотерапии, и у детей с иммунодефицитными состояниями.

Seguias et al. [10] также пришли к похожим выводам, что у детей с названной патологией первой линией терапии является консервативное лечение, а при сохраняющейся лихорадке, несмотря на проводимую антибиотикотерапию, нужно рассматривать чрескожное дренирование абсцесса.

С. Г. Врублевский и соавт. [11] продемонстрировали опыт лечения 11 детей с абсцессом почек размером от 1,5 до 4 см. Всем пациентам проводилась антибактериальная терапия, выполнялась пункция и дренирование абсцесса под контролем УЗИ. Авторы на основе своего исследования подчеркивают необходимость и эффективность лечения детей с абсцессом почек с применением дренирования полости абсцесса.

Hung et al. [12] провели ретроспективный анализ эффективности чрескожного дренирования под УЗ-контролем по сравнению с открытым хирургическим дренированием у 23 пациентов с почечным абсцессом размером более 3 см. Средний размер абсцесса был одинаковый в обеих группах исследования (7,47±1,75 против 8,67±1,87 см; р=0,13). Согласно выводам данного исследования, пациенты с чрескожным дренированием под УЗ-контролем имели результаты, сопоставимые с полученными от пациентов, которым выполняли открытые операции, направленные на дренирование абсцесса почки.

Zhang et al. [13] на основании лечения 17 детей с почечным абсцессом пришли к выводам, согласно которым консервативное антибактериальное лечение можно применять в отношении детей с размером абсцесса менее 4 см, а при абсцессе размером более 4 см, не поддающемся лекарственной терапии, рекомендуется хирургическое вмешательство – пункция абсцесса.

До недавнего времени в урологических и хирургических учреждениях нашей страны оптимальным вариантом лечения при гнойно-деструктивных формах пиелонефрита считалась декапсуляция почки с последующим вскрытием и дренированием гнойников, придерживаясь основного принципа лечения гнойно-септических процессов – «Ubi pus, ibi incisio/evacua». Подобная тактика и по сей день служит причиной достаточно высокого процента хирургического вмешательства при деструктивных формах пиелонефрита.

Интересным является то, что еще в начале 1990-х гг. в монографии Я. Б. Юдина и соавт. [14], посвященной вопросу лечения острых гнойных поражений почек у детей, приводятся сообщения зарубежных авторов о благоприятном исходе лечения гнойных процессов в почке проведением одной лишь длительной антибактериальной терапии. Авторы подчеркивают неоднозначность решения вопроса о показаниях к хирургическому вмешательству.

Анализ публикаций за последние два десятилетия свидетельствует об отсутствии единой тактики лечения почечного абсцесса, однако все авторы единодушны в том, что в качестве терапии первой линии необходимо придерживаться консервативного подхода ко всем больным с абсцессом почки. Даже в отношении пациентов с абсцессом диаметром более 3 см доказана возможность успеха подобной тактики. На основании данных литературы и нашего опыта ведения таких больных считаем необходимым уточнение существующих отечественных рекомендаций по ведению этих пациентов с целью пересмотра лечебного подхода в сторону более консервативного.

Заключение. Наш опыт подтверждает данные литературы, свидетельствующие о необходимости использования консервативного подхода к лечению пациентов с абсцессом почки в качестве терапии первой линии. Выявление у пациентов абсцесса диаметром более 3 см существенно повышает вероятность необходимости использования пункции абсцесса в отсутствие эффекта от реализации консервативного подхода.