Актуальность. Острые заболевания мошонки часто встречаются в детском возрасте, а операции при них занимают второе место по частоте выполнения после аппендэктомии [1]. Значительное число операций выполняется не детскими урологами, а детскими хирургами и урологами взрослой лечебной сети [2]. Технически данные вмешательства просты, не требуют значительных хирургических навыков, не вызывают существенных трудностей. Тактическая составляющая более сложная и обсуждается в литературе. Прежде всего это касается оценки жизнеспособности и тактики при перекруте яичка в состоянии выраженной ишемии [3, 4]. В ряде случаев обсуждаемые оперативные вмешательства обусловливают развитие осложнений, зачастую требуют повторных оперативных вмешательств [5]. Ряд осложнений возникает в отдаленном периоде после первичной операции – при фиксации гонады, протезировании и т.д. Вопрос осложнений и повторных операций вследствие неверно выбранной тактики лечения находит скудное освещение в литературе, практически полностью отсутствует анализ осложнений [6–8]. Обусловлено это высокой частотой юридических коллизий и соответствующей социальной напряженностью [9, 10].

Целью работы является установка причины осложнений и повторных оперативных вмешательств у прооперированных пациентов с синдромом острой мошонки как в остром, так и в отдаленном периодах.

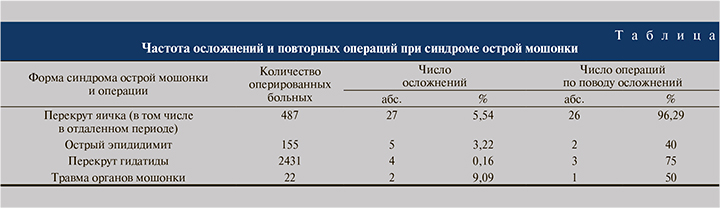

Материалы и методы. Проанализирован 25-летний опыт лечения детей с синдромом острой мошонки – 3315 пациентов в возрасте от рождения до 18 лет, в том числе с перекрутом яичка 299, острым эпидидимитом 267, травмой органов мошонки 47, перекрутом гидатиды 2673, иными заболеваниями 29. Оперативные вмешательства проведены 3106 (93,7%) пациентам, из них 269 экстренных операций при перекруте яичка, 218 – отсроченных и плановых вмешательств, в том числе на контралатеральном яичке, 155 – при остром эпидидимите, 2431 – при перекруте гидатиды, 22 – при травме органов мошонки, 11 – при других заболеваниях органов мошонки – 11.

Результаты. Осложнения зарегистрированы у 43 (1,38%) прооперированных. Условно они разделены на технические (n=23) и тактические (n=20).

Тактические осложнения:

- неверное определение жизнеспособности гонады при завороте яичка (n=19);

- вторичный орхоэпидидимит (n=1).

Технические осложнения:

- нарушения хирургического гемостаза (n=12);

- нагноение и частичная несостоятельность раны в после-

операционном периоде (n=5);

- необнаружение перекрученной гидатиды вследствие неполной ревизии органов мошонки (n=1);

- осложнения орхэктомии – лигатурный свищ мошонки (n=1);

- осложнения протезирования яичка (n=2);

- осложнения фиксации яичка при перекруте (n=2).

Анализ показал, что чаще всего осложнения как тактического, так и технического характера отмечались при перекруте яичка, реже – при перекруте гидатиды (см. таблицу).

Частота повторных операций коррелировала с частотой осложнений: повторные вмешательства выполнены 32 (74,4%) пациентам. Чаще осложнения возникали в остром периоде.

Наиболее частым осложнением была гибель гонады вследствие неправильного определения ее жизнеспособности (n=19). Данная ошибка возникала в процессе лечения пациентов с критической ишемией, когда после проведения деторсии было затруднительно оценить верно жизнеспособность гонады. Яичко оставляли для оценки его перфузии в динамике. Во всех наблюдениях через 1–2 сут. проведена повторная ревизия, по результатам которой в 16 (84,2%) случаях гонада была удалена, в 3 (15,8%) сохранена, так как расценена как жизнеспособная и сохранена. Однако при оценке через год констатирована атрофия с потерей 65–92% объема и выполнена вторичная орхэктомия. Избранная тактика продиктована стремлением хирурга избежать органоуносящей операции, т.к. в ряде случаев решение о выполнении орхэктомии принимается на фоне ошибок догоспитального этапа, усугубляет социальное напряжение и потенциально влечет за собой судебные коллизии. Решение принимается без объективных данных в пользу сохранения гонады. Подобная тактика во всех случаях приводит к отсроченной потере гонады, требует повторного вмешательства и не может быть оправданна.

Нарушения хирургического гемостаза – вторая по частоте группа осложнений (n=12). Обусловлены они могут быть как непосредственно дефектами хирургической техники, так и недостаточным учетом воспалительных изменений мошонки, приводящих к нарушению гемостаза. Девять из 12 осложнений развились при сроке заболевания более 3 сут. на фоне воспалительного процесса, источником кровотечения стали сосуды оболочек мошонки. Осложнения отмечены при всех формах синдрома острой мошонки – перекруте яичка (n=4), перекруте гидатиды (n=2), травме органов мошонки (n=1), орхоэпидидимите (n=2). Объем гематом варьировался от 12 до 250 мл (35,8±11,9 мл). Их эвакуация и дренирование выполнены 5 пациентам, объем оценивался в 57,2±8,1 мл, гематомы меньшего объема велись консервативно, что сопровождалось постепенным лизисом с последующей пункцией. У одного пациента гематома мошонки обусловлена кровотечением из ножки гидатиды при ее коагуляции. Осложнение возникло на фоне вторичного орхоэпидидимита. Накопление гематомы констатировано через 2 ч после операции, при экстренной ревизии объем составил 40 мл, выполнена повторная коагуляция ножки. В одном случае возникла несостоятельность лигатуры при перевязке семенного канатика в процессе орхэктомии. Последняя выполнялась единым боком без разделения элементов и их прошивания. Гематома объемом 300 мл потребовала повторной ревизии, прошивания элементов и дренирования. В последующем все орхэктомии выполнялись только с прошиванием элементов и раздельной перевязкой. В одном случае причиной гематомы мошонки стали насечки на белочной оболочке яичка, выполненные для оценки жизнеспособности. Незначительный объем гематомы (20 мл) позволил использовать консервативное лечение. Профилактикой данного осложнения считаем максимально тщательное соблюдение гемостаза, обязательный контроль ножки гидатиды и двойное прошивание элементов семенного канатика при орхэктомии. При соблюдении указанных мер предосторожности отмечено только два случая кровотечения из оболочек мошонки.

Гнойные осложнения развились у 5 пациентов – 0,16% от общего числа всех операций. Три из них отмечены при остром эпидидимите и, вероятно, связаны с воспалительным очагом в полости мошонки. Имело место частичное расхождение швов послеоперационной раны, потребовавшее местного лечения. Во всех случаях вмешательства проводились на фоне вторичного воспалительного процесса. Профилактикой считаем назначение антибактериальной терапии при признаках воспалительных изменений мошонки.

Вторичный эпидидимит развился у одного пациента с травмой органов мошонки (2,12%). Больного с интравагинальной гематомой объемом 20 мл, поступившего через 12 ч после травмы, лечили консервативно. Была выполнена пункция гематомы, обеспечившая практически полное ее опорожнение. На 3-и сутки на фоне терапии диагностирован острый орхоэпидидимит с нарушением перфузии в зоне повреждения. При операции выявлен разрыв белочной оболочки без значимого повреждения паренхимы в нижнем полюсе яичка, проведены санация мошонки, дренирование. К 9-м суткам удалось купировать воспаление.

Необнаружение перекрученной гидатиды вследствие неполной ревизии органов мошонки имело место в 1 (0,04%) наблюдении на 2431 оперативное вмешательство. При экстренной операции из мини-доступа у верхнего полюса яичка обнаружена и удалена воспаленная гидатида. Полная ревизия мошонки не проводилась в связи с обнаружением источника заболевания. В послеоперационном периоде сохранялись выраженный отек мошонки и гиперемия, при повторном УЗИ с целью выявления возможных осложнений на 3-и сутки после операции при УЗИ обнаружена измененная гидатида. При экстренной ревизии диагноз подтвержден, определена измененная гидатида с перекрутом ножки ниже первой. Гидатида удалена. Возможно, имели место как перекрут ранее не измененной гидатиды после операции, так и первичный перекрут обеих гидатид, не выявленный при первичной операции. Выполнение широкой ревизии мошонки не считаем целесообразным, т.к. частота подобного осложнения мала, а травматичность вмешательства существенна.

Осложнение орхэктомии возникло у 1 (1,04%) из 96 прооперированных. Через 6 мес. после операции сформировался лигатурный свищ мошонки (рис. 1). Причиной осложнения считаем перевязку элементов без разделения грубой шелковой нитью. В последующем лигатура удалена и проведено иссечение свища, что обеспечило возможность протезирования.

Осложнения протезирования яичка также нечасты – 2 (2,04%) наблюдения на 98 операций. В одном случае отмечен пролежень оболочек мошонки, связанный с относительным несоответствием размеров имплантата и объема полости мошонки. Осложнение вызвано желанием установить имплантат, соответствующий возрасту и собственному яичку размера в полость, спавшуюся после выполненной за 3 года до вмешательства орхэктомии (рис. 2). Второй случай (миграция имплантата к корню мошонки и его сморщивание) обусловлен как несоответствием объемов полости и имплантата, так и, вероятно, структурными характеристиками материала имплантата (рис. 3). Профилактикой считаем адекватный подбор размеров имплантата с протезированием без напряжения тканей мошонки и использование современных синтетических имплантатов.

Осложнения фиксации гонады после перекрута яичка отмечены у 2 (0,92%) из 218 прооперированных: констатирован лигатурный свищ в зоне фиксации, связанный с реакцией тканей на шовный материал; через 1 год после операции диагностирована асимптоматическая гранулема у нижнего полюса яичка, вызванная реакцией на хирургическую нить. Оба осложнения отмечены в начале практики фиксации, когда в качестве шовного материала использовался шелк 3/0, при переходе на нить PDS 6/0 на атравматической игле осложнений не отмечено.

Заключение. Осложнения хирургического лечения острых заболеваний органов мошонки разнообразны. Характер ошибок может быть как тактический – чаще всего сложности оценки жизнеспособности гонады при торсии, так и технический – прежде всего дефекты хирургического гемостаза. Осложнения отмечаются чаще в остром периоде (88,4%), реже – при этапном лечении в отдаленном периоде (11,6%). Гнойные осложнения имеют прямую зависимость от длительности заболевания до оперативного вмешательства и усугубляются вторичными воспалительными изменениями оболочек и органов мошонки. Ввиду малой частоты необнаружения гидатиды при ее сочетанной торсии (0.03%) проведение широкой ревизии мошонки нецелесообразно всем пациентам с перекрутом гидатиды, т.к. это приводит к повышению травматичности операции. Рациональная тактика ведения пациентов, соблюдение профилактических мер позволят избежать большинства осложнений либо свести к минимуму их количество.