Введение. В настоящее время в мире рак почки занимает третье место среди злокачественных опухолей мочеполовой системы после новообразований простаты и мочевого пузыря [1, 2].

За последние десятилетия развитие визуализирующих методов исследования и их широкое распространение способствовали более частому выявлению опухолевого образования почечной паренхимы на той стадии, когда еще возможно выполнение органосохраняющего пособия [3, 4]. Вектор операционной активности при опухолевом поражении почечной паренхимы сменился с лечения по жизненным показаниям при далеко зашедшем процессе на выполнение минимально инвазивного пособия в объеме эндовидеохирургической манипуляции с максимальным сохранением функциональной способности органа, не уступающей при этом по ближайшим и отдаленным онкологическим результатам радикальной нефрэктомии [5, 6]. Органосохраняющее пособие (ОСП) в объеме резекции почки (РП) в сопоставлении с нефрэктомией считается общепринятым «золотым» стандартом лечения при стадии заболевания Т1а (<4 см), а также в случае возможности выполнения при стадии Т1b (4–7 см) [7].

Временное прекращение кровоснабжения почки путем пережатия основного или сегментарного артериального сосуда позволяет хирургу выполнять ОСП в относительно бескровных условиях с достаточной видимостью, тем самым облегчая этап резекции и ушивания раны. Однако не стоит упускать из виду, что при всех положительных хирургических аспектах данный вид гемостаза влечет за собой ишемическую травматизацию здоровой почечной паренхимы. Тем не менее влияние вида временного гемостаза и его длительности на функциональную способность почки в период РП поставлено под сомнение Parekh et al. Ряд ученых и исследователей выдвигают гипотезу в пользу толерантности почки к такого рода «ишемическим атакам» [8]. С другой стороны, бытует мнение, будто длительность ишемии создает условия для снижения функции почки в послеоперационном периоде [9]. Стоит отметить, что пережатие почечного кровотока создает дополнительное стеснения в работе хирурга, вынуждая следить за временем, нарушая концентрацию внимания [10, 11], тем самым делая и так сложную процедуру еще более сложной. Несомненно, интересны результаты последних исследований, описавших влияние каждой последующей минуты остановки почечного кровотока на функциональное состояние почки [12].

Классическая РП подразумевает удаление опухолевого узла в пределах здоровой ткани с шагом до 0,7 см [13, 14]. Можно предположить, что РП в своем классическом исполнении всегда будет ассоциироваться со снижением почечной функции хотя бы за счет той удаленной здоровой части почечной паренхимы и деваскуляризации ввиду наложения швов на раневую поверхность [15].

Исследования по определению прогностических факторов снижения функциональной способности почечной паренхимы после ОСП остаются приоритетными среди ученых и урологов всего мира.

Цель: провести сравнительный анализ результатов лечения пациентов с опухолью почки, перенесших ОСП, в зависимости от способов временного и окончательного гемостаза.

Материалы и методы. В клинике урологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с января 2015 по июль 2018 г. одним хирургом выполнено 163 лапароскопические РП по поводу опухолей почечной паренхимы. Данное исследование включило ретроспективный анализ информации, полученной на основании историй болезни, а также просмотров видеозаписей всех оперативных пособий.

Все пациенты проходили рутинное обследование, включая КТ органов брюшной полости с контрастным усилением, на основании данных которой в большинстве случаев выполнялось 3D-моделирование. При помощи трехмерного изображения патологического процесса на предоперационном этапе удалось оценить раневую поверхность и характеристики структур, располагающихся на ней, измерить приблизительное расстояние до чашечно-лоханочной системы и сегментарных сосудов, спланировать оперативное пособие и в последующем сравнить его с интраоперационной картиной.

Среди характеристик опухолевого узла нами выделены следующие: размеры опухоли, глубина прорастания и отношение к синусу. Предоперационный диагноз по классификации TNM соответствовал стадиям Т1а–Т3а.

В динамике наблюдения оценивали уровень гемоглобина и уровень креатинина. Функциональное состояние почек оценивали на основании показателей СКФ, которую рассчитывали по методу Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). Данные параметры определяли до операции, на следующий день и через 6 мес. после операции.

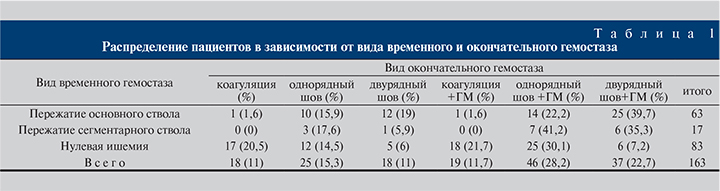

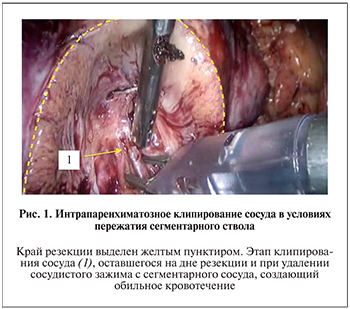

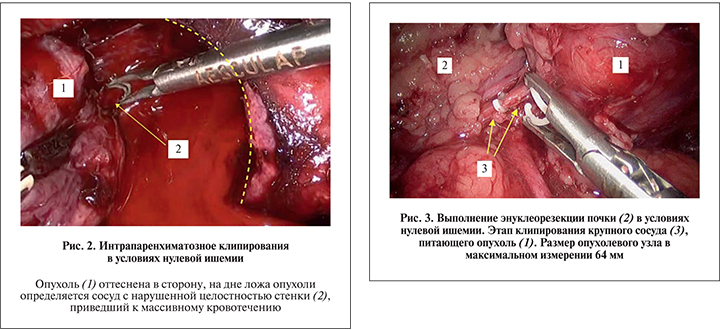

К вариантам временного гемостаза мы отнесли пережатие основного или сегментарного ствола почечного сосуда, а также нулевую ишемию. К вариантам окончательного гемостаза отнесены бесшовный вариант (простая коагуляция или коагуляция с использованием гемостатического материал [ГМ]) и классические варианты наложения одно- и двурядного швов на раневую поверхность с подкладыванием ГМ и без (табл. 1). В качестве ГМ нами использован нетканый рассасывающийся материал SURGICEL FIBRILLAR. Особое внимание уделено интрапаренхиматозному клипированию в условиях нулевой ишемии почечной паренхимы. Проведено клипирование сосудов, питающих опухоль, выявленных на дооперационном этапе с помощью 3D-моделирования и интраоперационно. Для клипирования использовали двойные металлические клипсы Aesculap (M/L), так как они фиксировались лучше (рис. 1 и 2), чем одинарные, а также клипсы Hem-o-lok (M/L) при необходимости захвата крупных артерий и вены (рис. 3). С целью предупреждения массивного кровотечения в процессе энуклеации и энуклеорезекции в условиях нулевой ишемии применяли методику локального гемостаза, предложенную [16].

К вариантам временного гемостаза мы отнесли пережатие основного или сегментарного ствола почечного сосуда, а также нулевую ишемию. К вариантам окончательного гемостаза отнесены бесшовный вариант (простая коагуляция или коагуляция с использованием гемостатического материал [ГМ]) и классические варианты наложения одно- и двурядного швов на раневую поверхность с подкладыванием ГМ и без (табл. 1). В качестве ГМ нами использован нетканый рассасывающийся материал SURGICEL FIBRILLAR. Особое внимание уделено интрапаренхиматозному клипированию в условиях нулевой ишемии почечной паренхимы. Проведено клипирование сосудов, питающих опухоль, выявленных на дооперационном этапе с помощью 3D-моделирования и интраоперационно. Для клипирования использовали двойные металлические клипсы Aesculap (M/L), так как они фиксировались лучше (рис. 1 и 2), чем одинарные, а также клипсы Hem-o-lok (M/L) при необходимости захвата крупных артерий и вены (рис. 3). С целью предупреждения массивного кровотечения в процессе энуклеации и энуклеорезекции в условиях нулевой ишемии применяли методику локального гемостаза, предложенную [16].

Сложность РП оценивали с помощью нефрометрической шкалы RENAL. Было использовано несколько видов РП: простая энуклеация, энуклеорезекция и классическая резекция почки, включающая атипичный вариант, клиновидный и плоскостной. Выбор вида резекции определялся предпочтением хирурга, характеристиками опухолевого узла, оценкой по шкале RENAL и результатами 3D-моделирования патологического процесса.

Среди показателей эффективности проведенного оперативного лечения нами выделены объем кровопотери, длительность тепловой ишемии и операции, количество и качество осложнений. Параметры, оцениваемые при гистологическом исследовании: тип опухоли, градация по Фурману и статус хирургического края.

Онкологические результаты оценивали на основании данных контрольного обследования, включившего УЗИ и КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием через 3, 6, 12, 18 мес. после операции. Стоит отметить, что результаты, представленные в настоящей работе, включают только вышеуказанные временные промежутки наблюдения, в том числе и для пациентов, прооперированных более 2 лет назад. В дальнейшем будут оценены онкологические результаты исследуемых больных на более поздних сроках – 24 и 36 мес. с момента операции.

Анализ полученных результатов проведен с помощью известных статистических методов при использовании блока программ «SPSS 13.0 for Windows». Для непрерывных величин с нормальным распределением отклонения рассматривались как среднестатистические. Средние величины сравнивались с использованием теста Стьюдента. Для величин с ненормальным распределением представлены средние данные и интерквартильный размах (IQR), а группы сравнивались с помощью теста Mann–Whitney U. Качественные переменные сравнивались по хи-квадрату. Значимость была установлена по p<0,05.

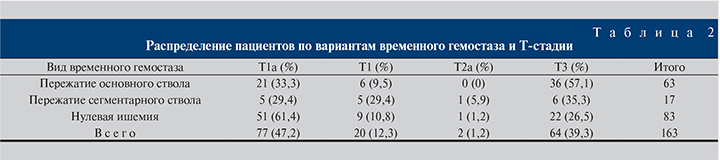

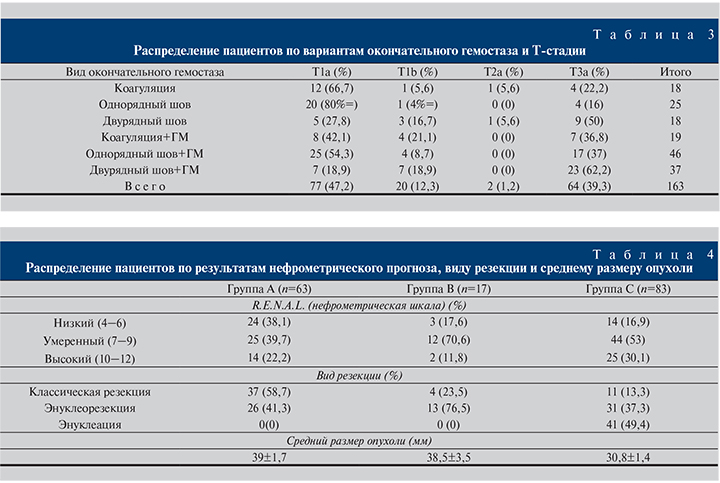

Результаты. Среди 163 прооперированных были 64 (39,3%) женщины и 99 (60,7%) мужчин, их средний возраст составил 56,7±11,1 (25–80) года. Группу А составили пациенты, у которых в качестве временного гемостаза использовали пережатие основного ствола почечного сосуда (n=63), группу B – пережатие сегментарного ствола (n=17) и группу С – пациенты, перенесшие ОСП в условиях нулевой ишемии (n=83). Стадия Т1а диагностирована у 77 пациентов, Т1b – у 20, Т2 – у 2, Т3а – у 64. Распределение пациентов в зависимости от варианта временного и окончательного гемостаза представлено в табл. 2 и 3.

Среди сопутствовавших урологических заболеваний имели место мочекаменная болезнь – 28 (17,2%) пациентов, кисты почек – 88 (54%), рак простаты – 6 (3,7%), доброкачественная гиперплазия предстательной железы – 32 (19,6%).

Все пациенты были прооперированы с использованием эндовидеохирургического оборудования из двух доступов: лапароскопического (90 [55,21%] человек) и ретроперитонеоскопического (73 [44,79%]), что напрямую зависело от поверхности поражения почки опухолевым узлом. У 81 (49,69%) пациента патологический процесс локализовался в левой почке. Средний размер опухоли составил 34,8±13,5 (11–78) мм (табл. 4). Верхний сегмент почки был поражен в 43 (26,38%) случаях, средний – в 70 (42,94%) и нижний – в 50 (30,67%). Экзофитный характер роста имел место в 110 (67,5%) наблюдениях, эндофитный – в 53 (32,5%). В свою очередь интрасинусные новообразования насчитывали 59 (36,2%) случаев, интрапаренхиматозные – 8 (4,91%).

Средний объем кровопотери по группам составил: группа А – 149,9 ±17,8 мл; группа В – 161,8 ±44,9, группа С – 159,8 ±14,9 мл (р=0,996).

Уровень гемоглобина в крови в группах А, В и С до операции составил 144,0 ±14,3 (108–172), 139,8 ±16,4 (107–165) и 140 ±13,2 (111–170) г/л соответственно. На следующий день после операции соответствующие показатели оказались равными 133,0±16,7, 131,6 ±19 128,0 ±14,8 г/л. Статистически значимых различий по группам не выявлено (р=0,298), что в свою очередь свидетельствует о том, что лапароскопическая РП в условиях нулевой ишемии не является предиктором значительного снижения уровня гемоглобина. Стоит отметить, что снижение содержания гемоглобина, потребовавшее трансфузиологического мероприятия, отмечено у 2 (1,2%) пациентов, по одному – в группах А и С.

Распределение пациентов по нефрометрической шкале RENAL: высокий риск (10–12 баллов) – 41 пациент, умеренный (7–9 балл) – 81, низкий (4–6 баллов) – 41 пациент (табл. 4). При умеренном риске выполнено 44 (р=0,017) РП в условиях нулевой ишемии, в то время как пережатие основного ствола использовано в 25 случаях. Однорядный шов с подкладыванием ГМ в 22 (р=0,006) случаях оказался вариантом окончательного гемостаза при умеренном риске.

Вид резекции в основном зависел от характеристик опухолевого узла и интраоперационной картины (табл. 4).

В 41 случае проведена простая энуклеация, в 70 – энуклеорезекция, в 52 – классическая резекция почки, включившая 46 атипичных, одну клиновидную и 5 плоскостных. При выполнении простой энуклеации и энуклеорезекции вскрытие чашечно-лоханочной системы произошло в 3 случаях из 22 (13,5%), в ходе одной энуклеорезекции выполнено ушивание дефекта чашечки с последующей установкой катетера-стента в верхние мочевые пути с целью предупреждения мочевого затека. Средний размер опухоли в максимальном измерении в группах простой энуклеации и энуклеорезекции составил 33,9±13,4 и 32,9±14,5 мм, в то время как в группе классической резекции – 38,1±14,7 мм.

Статистически значимой зависимости выбора вида резекции от максимального размера опухоли не выявлено (р=0,105). Статистически значимые различия получены при сравнении исследуемых групп в зависимости от максимального размера опухоли (р=0,001). При выполнении резекции в условиях нулевой ишемии вспомогательным инструментом в достижении достаточной визуализации служил метод локального гемостаза, подразумевающий подкладывание ГМ на раневую поверхность почки в ходе манипуляции, который в свою очередь достоверно на снижение объема кровопотери не повлиял.

Продолжительность операции в группах А и B составила 92,2±31,5 и 105,0±25,2 мин соответственно, в группе С – 72,2±29,1 мин. Заметно низкие показатели в группе нулевой ишемии можно объяснить экономией времени на выделение сосудов, потому как в подавляющем большинстве случаев хирург не прибегал к вышеуказанной процедуре, сразу переходя к этапу выделения опухолевого узла. Отметим, что в группе А время ишемии составило 12,3 (5–25) мин, в группе В – 12,6 (5–22), что в целом не превышает значений, влияющих на долгосрочную функцию почечной паренхимы [7, 9].

Уровень креатинина до операции в группе А составил 0,93±0,19 мг/дл, в группе В – 0,91±0,15 и в группе С – 1,00±0,16 мг/дл, показатель СКФ – 82,4, 79,9 и 75,7 мл/мин/1,73 м2 соответственно. В среднем по группам А, B и C на следующий день и через 6 мес. (в квадратных скобках) после операции среднее значение увеличения уровня креатинина составило 1,1±0,24 [0,98 ±0,12], 1,00 ±0,14 [0,95 ±0,09] и 1,06±0,31 [1,02 ±0,1] мг/дл соответственно.

В целом для вариантов временного гемостаза различия оказались статистически значимыми при сравнении исходных значений уровня креатинина с показателями на следующий день после операции (р=0,002), а также через 6 мес. после вмешательства (р=0,014). При пережатии основного ствола повышение уровня креатинина крови значительно выше, чем в двух других исследуемых группах. Скорость клубочковой фильтрации по группам на следующий день после операции и через 6 мес. (в квадратных скобках) составила 68,4±15,4 [76,9], 75,1±17,3 [82,8] и 72,8±21,6 [72,1] соответственно (рис. 4). Полученные результаты при сравнении относительно идентичных групп пациентов свидетельствуют о целесообразности при возможности выполнения ОСП в условиях нулевой ишемии почечной паренхимы.

В целом для вариантов временного гемостаза различия оказались статистически значимыми при сравнении исходных значений уровня креатинина с показателями на следующий день после операции (р=0,002), а также через 6 мес. после вмешательства (р=0,014). При пережатии основного ствола повышение уровня креатинина крови значительно выше, чем в двух других исследуемых группах. Скорость клубочковой фильтрации по группам на следующий день после операции и через 6 мес. (в квадратных скобках) составила 68,4±15,4 [76,9], 75,1±17,3 [82,8] и 72,8±21,6 [72,1] соответственно (рис. 4). Полученные результаты при сравнении относительно идентичных групп пациентов свидетельствуют о целесообразности при возможности выполнения ОСП в условиях нулевой ишемии почечной паренхимы.

Конверсий не было ни в одном наблюдении, нефрэктомии в связи с интра- или послеоперационными осложнениями также не потребовалось. Повреждений близ расположенных крупных сосудов и органов, требующих реконструктивных или органоуносящих пособий, не наблюдалось. Продолжающееся кровотечение в послеоперационном периоде, потребовавшее дополнительных мероприятий в объеме селективной эмболизации сегментарных артериальных сосудов почки, отмечено у 3 (1,8%) пациентов. Один пациент скончался на 2-е сутки после операции в связи с сердечно-сосудистой патологией.

Из 163 пациентов рак выявлен у 151 (92,6%), при этом светлоклеточный вариант диагностирован в 139 (92,1%) случаях. По системе ядерной градации ПКР по Фурман первая степень включала 75 (49,7%) пациентов, вторая – 52 (34,4%), третья – 19 (12,6%) и четвертая степень – 5 (3,3%) пациентов. Из 12 пациентов с доброкачественными опухолями ангиомиолипома была у 8 (66,7%) человек. Рецидив заболевания не отмечен ни в одном случае при сроках наблюдения от 3 до 18 мес.

Обсуждение. Лапароскопические и ретроперитонеоскопические ОСП по поводу злокачественных и доброкачественных новообразований на сегодняшний день следует считать «золотым» стандартом лечения. Об этом свидетельствует низкий процент осложнений и отсутствие в исследуемой группе местных рецидивов болезни. Пережатие почечного сосуда в процессе выполнения резекции обеспечивает «сухое» операционное поле, позволяющее избегать на практике выявление положительного хирургического края в гистологическом материале. Однако количество значимых кровотечений, потребовавших гемотрансфузию, одинаково в группах А и С. Наряду с этим ишемическое воздействие на почечную паренхиму по сей день служит толчком к развитию и внедрению безопасных способов селективной и нулевой ишемии по причине предотвращения последними воздействия, угрожающего функциональному состоянию почек в послеоперационном периоде. Данные, полученные в ходе нашего исследования, оправдывают выполнение ОСП в условиях нулевой ишемии, тем самым обеспечивая достоверно лучшие результаты в отношении функционального состояния и сравнимые онкологические результаты. Очевидно, что выполнение РП без пережатия кровотока может быть сопряжено с риском осложнений, в первую очередь кровотечений, для предупреждения которых необходимо наличие опыта лапароскопических ОСП в соответствии с общепринятой кривой обучения. На начальных этапах освоения техники нулевой ишемии и в случае крупных интрасинусных новообразований почки мы не рекомендуем пренебрегать выделением сосудов почки, так как контроль над сосудами позволяет в любой момент наложить сосудистый зажим и предотвратить кровотечение. Отсутствие временного фактора во время безышемической резекции почки снижает психологическое давление на хирурга и позволяет не спеша, проводя контроль гемостаза с помощью описанных приемов, выполнять ОСП.