Рак почки составляет 3% от всех злокачественных новообразований у взрослых. Уротелиальный рак мочевого пузыря находится на 11-м месте среди самых часто диагностируемых злокачественных новообразований в мире и составляет 5–7% урогенитальных опухолей [1, 2]. Первично множественный рак почки и мочевого пузыря встречается крайне редко. В базе данных PubMed опубликовано около 25 статей, причем чаще всего в сообщениях речь идет о синхронном почечноклеточном и уротелиальном раке верхних мочевыводящих путей [1–4]. Большинство опубликованных работ носит описательный ретроспективный характер и чаще рассматривает отдельные клинические наблюдения, а подавляющее большинство опухолей являются локализованными [5–8].

Лечение больных первично множественными злокачественными опухолями представляет значительные трудности.

К сожалению, на сегодняшний день сохраняется порочная практика рассматривать пациентов с первично множественными злокачественными новообразованиями как инкурабельных, что ведет к отказу от радикального хирургического лечения [9].

Ни в зарубежной, ни в отечественной литературе не описано случаев успешного радикального симультанного хирургического лечения местнораспространенного рака почки и уротелиального рака контралатеральной почки и мочевого пузыря.

Представляем собственное клиническое наблюдение.

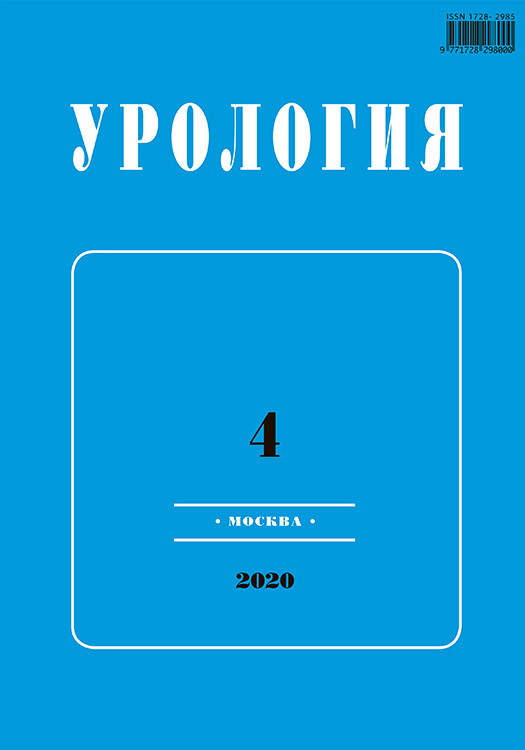

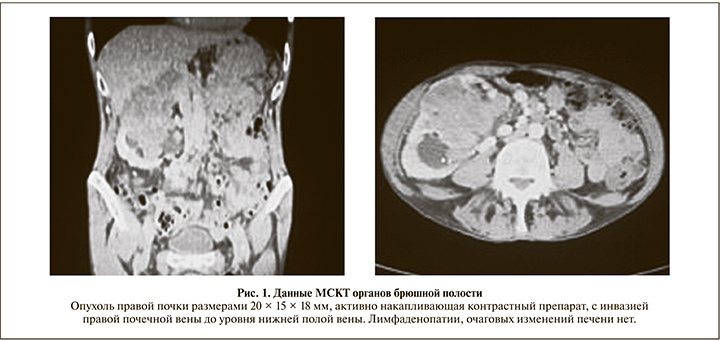

Пациент Б. 61 года в апреле 2016 г. госпитализирован в экстренном порядке в урологическое отделение ГКБ им. С. П. Боткина с жалобами на тотальную безболевую макрогематурию со сгустками, общую слабость. Из анамнеза известно, что эпизоды макрогематурии отмечал в течение 1,5 лет, не обследовался. По результатам проведенного обследования (УЗИ, МСКТ, рентгенография органов грудной клетки, остеосцинтиграфия) установлен диагноз «опухоль правой почки сТ3aN0M0, опухоль мочевого пузыря сТ3bN0M0» (рис. 1, 2).

С учетом наличия анемии (гемоглобин – 56 г/л) пациенту проведена трансфузия компонентов крови, интенсивная гемостатическая терапия. После стабилизации состояния больного 18.04.2016 первым этапом выполнена ТУР-биопсия опухоли мочевого пузыря. При гистологическом исследовании верифицирован умеренно дифференцированный мышечно-инвазивный уротелиальный рак.

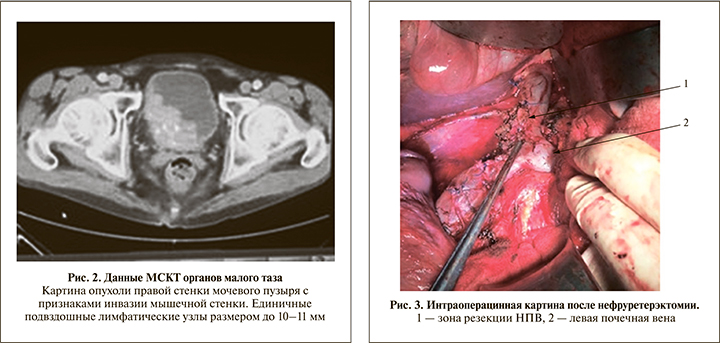

25.04.2016 проведены следующие операции: радикальная нефруретерэктомия справа, тромбэктомия с резекцией нижней полой вены, расширенная забрюшинная лимфаденэктомия, радикальная цистпростатвезикулэктомия, расширенная тазовая лимфадэнктомия, уретерокутанеостомия слева (хирург – академик О. Б. Лоран). Интраоперационно в правой половине брюшной полости определена опухоль больших размеров (около 20 см), исходившая из правой почки. Нижняя полая вена (НПВ) сдавлена опухолью. Просвет значительно расширенной правой почечной вены (ППВ) полностью замещен каменистой плотности опухолевым тромбом с выходом в просвет НПВ на протяжении 2 см. Нижняя полая вена выше и ниже тромба, а также левая почечная вена блокированы турникетами, правая почечная артерия мобилизована в аортокавальном промежутке, на нее наложен сосудистый зажим. На стенку полой вены наложен зажим Сатинского и проведена каватомия с полным иссечением устья ППВ – тромб удален полностью. Дефект НПВ длиной 8 см ушит двухрядным проленовым швом 5/0 (рис. 3).

Послеоперационный период осложнился тромбозом НПВ до зоны резекции, который разрешился на фоне антикоагулянтной терапии.

Послеоперационное гистологическое исследование: в почке разрастания светлоклеточного почечноклеточного рака G2 без прорастания за пределы фасции Герота. В почечной вене разрастания рака аналогичного строения. R0. В исследованных лимфатических узлах опухолевого роста не обнаружено.

Мочевой пузырь: уротелиальный рак G3 с обширными полями некроза лейкоцитарно-лимфоцитарной инфильтрации; опухоль прорастает большую часть мышечного слоя стенки мочевого пузыря. Отмечается наличие опухолевых эмболов в просвете сосудов мышечного слоя и серозы, граница с простатической частью уретры отрицательная. R0. В исследованных лимфатических узлах опухолевого роста не обнаружено.

Окончательный диагноз – «светлоклеточный рак правой почки pT3аN0M0, уротелиальный рак мочевого пузыря pT2bN0M0».

25.05.2016 пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии c рекомендацией динамического наблюдения.

После выписки пациент чувствовал себя удовлетворительно, через 3 мес. приступил к работе (ведущий инженер). Из отклонений в лабораторных показателях отмечена минимальная азотемия (креатинин – 160 мкмоль/л).

План обследований в ходе динамического наблюдения предусматривал выполнение контрольной рентгенографии органов грудной клетки, УЗИ и МРТ органов брюшной полости и малого таза 1 раз в 6 мес.

В январе 2018 г. отмечен эпизод безболевой макрогематурии по уретерокутанеостоме. По результатам МРТ заподозрено наличие опухоли в лоханке единственной левой почки (рис. 4).

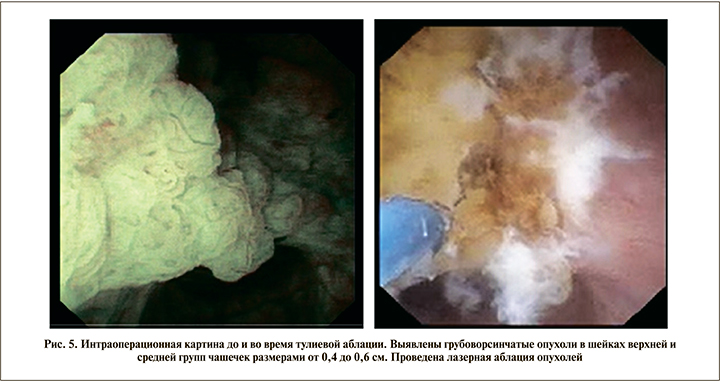

23.01.2018 в урологическом отделении ГКБ им. Д. Д. Плетнёва пациенту выполнена операция на единственной левой почке через уретерокутанеостому: внутренняя лазерная эндоуретеротомия (в связи с выявленной стриктурой наружного отверстия уретерокутанеостомы), ретроградная гибкая видеоуретеропиелоскопия с узкоспектровой диагностикой (NBI), лазерная аблация опухоли чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), установка наружного стента (хирург – проф. А. Г. Мартов). Вмешательство проведено с использованием отечественного тулиевого лазера Уролаз («ИРЭ Полюс», Россия; рис. 5).

Гистологическое исследование: фрагменты опухоли, имеющей строение неинвазивного уротелиального рака G1.

После эндоскопического лечения опухоли ЧЛС левой почки динамическое наблюдение за пациентом сопровождалось выполнением контрольных эндоскопических ревизий левого мочеточника и ЧЛС с цитологическим исследованием смывов 1 раз в 6 месяцев.

По результатам серии фиброуретеронефроскопий, цитологических анализов, МРТ (42 мес. после первичной операции и 13 мес. после вапоризации опухоли ЧЛС левой почки) данных за рецидив опухоли не получено (рис. 6).

Приведенное клиническое наблюдение интересно по нескольким причинам. Во-первых, сочетание почечно-клеточного рака и низкодифференцированного уротелиального рака мочевого пузыря встречается редко. Во-вторых, уротелиальный рак верхних мочевыводящих путей у пациентов после цистэктомии отмечается в 5–10% случаев [1, 3], однако у данного пациента развившийся метахронно папиллярный рак верхних мочевыводящих путей был высокодифференцированным.

На основании данного наблюдения необходимо сделать вывод о возможности развития уротелиального рака верхних мочевыводящих путей после цистэктомии. Поскольку доступ к верхним мочевыводящим путям после кишечной деривации мочи из трансуретрального доступа не представляется возможным, проведенное эндоскопическое лечение через уретерокутанеостому делает данный метод отведения мочи привлекательным с точки зрения возможности послеоперационного уретероскопического контроля верхних мочевыводящих путей.

Каждый случай первично множественного рака уникален, и ввиду лимитированного количества наблюдений четкие алгоритмы лечения не разработаны. Как свидетельствуют имеющиеся данные литературы, результаты лечения локализованного процесса достаточно обнадеживающие. Q. Nienie et al. [1] в своем обзоре, включившем 27 пациентов с первично множественными опухолями верхних мочевыводящих путей, сообщает о 80% общей выживаемости при медиане наблюдения 23 мес. Успешный результат лечения первично множественного рака почки и мочевого пузыря с безрецидивным периодом наблюдения в течение 30 мес. описан N. Srinath et al. [9].

Представленное в статье клиническое наблюдение демонстрирует успешность персонализированного подхода к лечению первично множественных местнораспространенных опухолей органов мочевыводящих путей с одним из наиболее длительных периодов наблюдения (42 мес.). Данная категория пациентов требует прецизионного динамического наблюдения с применением современных визуализационных и инструментальных методов, что позволит своевременно выявлять и лечить рецидивы.