Введение. Согласно данным статистики, в структуре онкологических заболеваний в мире рак мочевого пузыря занимает 11-е место, в Российской Федерации – 13-е; среди мужчин рак мочевого пузыря встречается чаще и занимает 7-е место. По стандартам, принятым в профессиональных урологических сообществах, при мышечно-инвазивном раке, который составляет 25% от всех форм [1, 2], выполняется хирургическое лечение в объеме удаления мочевого пузыря (у мужчин – с предстательной железой, у женщин – с маткой) и расширенной лимфодиссекции. Для верификации и стадирования заболевания, как правило, используется трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря с применением различных оптических методик (узкоспектровой, фотодинамической), повышающих выявляемость новообразований. Перед радикальным оперативным лечением показано проведение неоадъювантной системной полихимиотерапии по отработанным схемам [3, 4]. Показаниями к оперативному лечению могут быть также резистентный к БЦЖ терапии рак, а также рак in situ, тотальное поражение мочевого пузыря опухолью и часто рецидивирующие низкодифференцированные формы [5]. На тактику хирургического лечения влияет не только стадия рака, но и возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний, предполагаемая продолжительность жизни пациента.

Деривация мочи после радикальной цистэктомии является одной из важнейших проблем, для решения которой предложено немало способов. Принципиально они сводятся к использованию одного из методов: создание ортотопического или гетеротопического резервуара, уретерокутанеостомия или нефростомия [6]. Пятилетняя онкоспецифическая выживаемость при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря после радикального лечения составляет 70–80% [7]. Этим обстоятельством обусловлено стремление сохранить качество жизни таких пациентов во всех возможных случаях. По этой причине мы отдаем предпочтение ортотопическим резервуарам [8]. В качестве «материала» для неоциста чаще других отделов желудочно-кишечного тракта используют сегмент подвздошной кишки [7]. Б. К. Комяков и соавт. отметили высокую эффективность и хорошие результаты применения сегмента желудка в различных модификациях. Предложены способы формирования резервуара из сигмовидной кишки, но считается, что они оптимальны в случае долихосигмы [9]. Только неоцистис низкого давления наиболее эффективно обеспечивает антирефлюксный механизм и снижает нагрузку на верхние мочевыводящие пути и почки (ВМП), что в свою очередь является профилактикой пиелонефрита [5].

В настоящее время на смену открытым оперативным вмешательствам приходят эндовидеохирургические методы лечения онкозаболеваний мочевыводящих путей. Известно, что лапароскопический доступ наименее травматичен. Однако до сих пор не решен ряд вопросов, среди которых: прибегать ли к минилапаратомии на этапе формирования неоцистиса, имеются ли преимущества интракорпоральной пластики перед экстракорпоральной [10]? Решению этих вопросов посвящено данное исследование. И целью исследования стало сравнить результаты лечения пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря при эндовидеохирургической радикальной цистэктомии с формированием ортотопического резервуара.

Материалы и методы. В период с 2013 по 2016 г. в Клинической больнице Святителя Луки (Городском центре эндоскопической урологии и новых технологий) 49 пациенту выполнено эндовидеохирургическое радикальное оперативное лечение с ортотопической пластикой мочевого резервуара по поводу мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Средний возраст пациентов составил 59±9 лет.

Перед операцией все пациенты обследованы по стандартной методике, включившей ультразвуковые, рентгенологические, радиоизотопные методы, трансуретральную резекцию стенки мочевого пузыря, фиброгастро- и колоноскопию.

Лапароскопическая радикальная цистэктомия с экстракорпоральной пластикой мочевого резервуара проведена 38 (28 [74%] мужчинам, 10 [26%] женщин) пациентам с интракорпоральным формированием мочевого резервуара – 11 (8 [73%] мужчин, 3 [27%] женщины).

Лапароскопическую радикальную цистэктомию проводили в соответствии с принятыми стандартами, завершали лимфодиссекцией, верхний уровень который находился выше бифуркации аорты на 2–3 см.

Техника оперативного лечения. Операция условно разделена на 3 этапа: 1) цистэктомия; 2) лимфодиссекция; 3) создание неоцистиса, формирование анастомозов с уретрой и мочеточниками. При мобилизации мочевого пузыря, мочеточников мы с успехом применяли модификации «интеллектуальной» биполярной коагуляции в виде «LigaSure» или «THUNDERBEAT». Эти технологии не только обеспечивают качественный гемостаз, но и значительно ускоряют данный этап. Удаление мочевого пузыря занимало от 40 мин до 2 ч и, как правило, зависело от распространенности онкологического процесса. Мочеточники отсекали максимально близко к мочевому пузырю. При этом использовали пластиковые клипсы с держалками. Такой прием облегчал поиск культей и возникавший гидроуретер, упрощал в последующем формирование резервуарно-уретерального анастомоза. Использование современного электрохирургического оборудования обеспечивает надежный гемостаз, поэтому к клипированию мы прибегали в исключительных случаях. Для повышения вероятности сохранения удержания мочи и формирования качественного анастомоза рассечение тазовой фасции, пересечение уретры выполняли «холодными» ножницами с оставлением максимально длинной культи уретры, стараясь не травмировать мышцы тазового дна и прилегающие к ней сосудисто-нервные пучки. Препарат мочевого пузыря погружали в контейнер и перемещали в брюшную полость. Вторым этапом выполняли расширенную тазово-подвздошную лимфодиссекцию с обеих сторон и выше бифуркации аорты.

По мере накопления опыта мы пришли к выводу, что как при экстракорпоральном, так и при интракорпоральном формировании неоцистиса место будущего уретрорезервуарного анастомоза на резервуаре необходимо планировать до пересечения кишки. Приложив сегмент подвздошной кишки к уретре, оценивали конгруэнтность и отсутствие натяжения перспективного соустья (можно отметить лигатурой) между уретрой и неоцистисом. Сегмент подвздошной кишки длиной около 45–50 см отсекали не менее чем в 20 см от илеоцекального угла.

Для экстракорпорального формирования мочевого резервуара выполняли мини-лапаротомию до 8 см, которая позволяла удалить органокомплекс с лимфатическими узлами. Непрерывность подвздошной кишки при обеих методиках восстанавливали с помощью аппаратного шва способом «бок в бок». Интракорпорально использовали эндоскопические аппараты диаметром 12 мм с длиной кассеты 65 мм; экстракорпорально – линейные аппараты типа НЖК длиной 140 мм. Выполняли детубуляризацию выделенного участка подвздошной кишки рассечением по антибрыжеечному краю. Экстракорпорально непрерывным швом формировали мочевой резервуар.

В отличие от традиционного доступа анастомоз между уретрой и неоцистисом накладывали первым этапом. Во всех случаях для дренирования неоцистиса использовали профилированные катетеры типа Foley, что служило профилактикой уретритов. Первым выполняли мочеточниково-резервуарный анастомоз справа, далее под брыжейкой сигмовидной кишки выводили левый мочеточник с последующим наложением анастомоза. В оба мочеточника устанавливали интубаторы, которые выводили через контрапертурные отверстия мочевого резервуара на переднюю брюшную стеку с целью создания сухого резервуара. По нашему мнению, такой подход обеспечивает наиболее качественное заживление всех зон вмешательства. Резервуар формировали по Studer, Hautman, также использовали S- и W-образную пластику. Основным критерием выбора методики являлось отсутствие натяжения анастомозов между сшиваемыми органами.

Этап ортотопического формирования мочевого пузыря по методике Karolinska University Hospital начинался с изоляции фрагмента тонкой кишки длиной 60 см. На расстоянии 40 см от слепой кишки сформировано отверстие диаметром 1 см. Наложен уретроилеоанастамоз. На расстоянии около 30 и 80 см от илеоцекального угла с использованием сшивающего аппарата мобилизирован фрагмент тонкой кишки длиной около 60 см. Целестность тонкой кишки восстановлена путем наложения межкишечного аппаратного анастомоза. Изолированный фрагмент тонкой кишки детубуляризирован по антибрижеечному краю, тонкая кишка сшита по задней поверхности ортотопического мочевого пузыря. Сформирована шаровидная форма ортотопического мочевого пузыря за счет ушивания кишки. Формирование мочевого резервуара завершается ушиванием передней стенки. На последнем этапе в мочеточники заведены катетеры-стенты с наружным выведением, концы которых проведены через кондуит и выведены через переднюю брюшную стенку и сформированы уретероилеоанастомозы.

Оперативная техника у женщин отличается тем, что вместе с мочевым пузырем удаляют и матку с придатками, которые выделяли, мобилизировали и отсекали на уровне верхней трети влагалища. Выделяли переднюю стенку мочевого пузыря. Отсекали уретру на 1 см дистальнее стенки мочевого пузыря.

Продолжительность операции в 1-й группе (экстракорпоральная пластика) в среднем составила 6,1 ч; во 2-й группе (интракорпоральная пластика) – 7,5 ч. Средний объем кровопотери в 1-й группе был равным 360 мл, во 2-й группе – 700 мл, средний срок госпитализации – 15 и 17 койко-дней соответственно.

Результаты. В 1-й группе осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдались у 7 (18%) пациентов.

В одном случае имела место несостоятельность межкишечного анастомоза, в связи с чем была выполнена лапаротомия с реанастомозом. Дальнейший послеоперационный период протекал без особенностей. В 3 случаях возникли проблемы с мочеточниково-резервуарными анастомозами (у 2 пациентов – справа, у 1 – слева). Во всех случаях на этапе формирования неоцистиса было использовано только внутреннее стентирование, т.е. не соблюдалась идеология так называемого сухого резервуара. В обоих случаях несостоятельность анастомозов справа ликвидировали лапароскопически. Слева из-за технических проблем ситуация разрешена через открытый доступ. В трех наблюдениях возникла острая кишечная непроходимость, из них в двух случаях она разрешилась в результате консервативного лечения, в одном потребовала лапароскопической ревизии брюшной полости и деангуляции кишки.

Поздние послеоперационные осложнения в 1-й группе наблюдались у 6 (15%) пациентов. У 1 больного произошло обострение хронического пиелонефрита, которое купировано консервативно. В остальных пяти случаях в позднем послеоперационном периоде возникли стриктуры мочеточниково-резервуарных анастомозов. Во всех случаях выполнена пункционная нефростомия на стороне процесса. В трех случаях данная проблема была решена эндоскопически. Процедура выполнялась под эндоскопическим контролем через мочевой пузырь с рентгенподдержкой. Антеградно через нефростомический доступ вводили фиброуретеронефроскоп, стриктуру рассекали гольмиевым лазером с дальнейшей установкой эндоуретеротомического стента. В двух случаях решить проблему эндоскопическим методом не удалось в связи с протяженностью стриктуры. В 1 случае выполнена лапаротомия и пластика мочеточника подвздошной кишкой слева. У 1 пациента развилась двусторонняя стриктура обоих мочеточников через 4 мес. после операции. Пациенту проведена двусторонняя пункционная нефростомия с последующей пластикой мочеточников тонкой кишкой. Приводим данное клиническое наблюдение.

П а ц и е н т К. 54 лет поступил в плановом порядке для оперативного лечения с диагнозом «инфильтративная низкодифференцированная уротелиальная карцинома мочевого пузыря третьей степени клеточной и ядерной анаплазии (G3), с обширной инвазией собственной пластинки слизистой оболочки (Lamina propria), включая мышечную пластинку слизистой, внутреннюю половину мышечного слоя с множественными очагами некроза опухоли, опухолевыми эмболами в сосудах Т2N0М0 после трансуретральной резекции стенки мочевого пузыря с новообразованием».

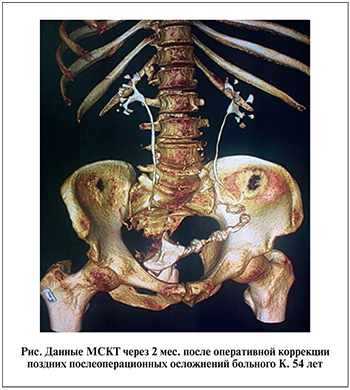

В плановом порядке 10.07.2013 выполнена лапароскопически ассистированная радикальная цистэктомия с илеоцистопластикой по Studer. Ранний послеоперационный период протекал гладко. Мочеточниковые интубаторы удалены на 13-е сутки, уретральный катетер – на 14-е с последующей выпиской на 16-е сутки. 04.10.2013 пациент поступил в экстренном порядке с клиникой острого пиелонефрита. При УЗИ выявлен гидронефроз слева: лоханка 38 мм, чашечки 18 мм. В экстренном порядке выполнена пункционная нефростомия. На фоне консервативного лечения острый пиелонефрит купирован. Пациент был выписан 20.10.2013 с рекомендацией плановой госпитализации для дообследования и оперативного лечения. 08.11.2013 пациент поступил в клинику в экстренном порядке с аналогичной проблемой справа (данные УЗИ: лоханка правой почки 36 мм, чашечки 16 мм). В экстренном порядке выполнена пункционная нефростомия справа, проведена антибактериальная терапия с положительной динамикой. 04.02.2014 проведена антеградная двусторонняя пиелоуретерография, в ходе которой выявлены протяженная (до 7 см) стриктура левого мочеточника и стриктура мочеточниково-резервуарного анастомоза справа 1 см. 05.03.2014 через лапаротомный доступ проведена пластика левого мочеточника подвздошной кишкой, справа – прямой реанастомоз. Послеоперационный период протекал без особенностей. При МСКТ (см. рисунок) признаков гидронефроза не выявлено, отмечено своевременное прохождение контраста по мочевыводящим путям.

В плановом порядке 10.07.2013 выполнена лапароскопически ассистированная радикальная цистэктомия с илеоцистопластикой по Studer. Ранний послеоперационный период протекал гладко. Мочеточниковые интубаторы удалены на 13-е сутки, уретральный катетер – на 14-е с последующей выпиской на 16-е сутки. 04.10.2013 пациент поступил в экстренном порядке с клиникой острого пиелонефрита. При УЗИ выявлен гидронефроз слева: лоханка 38 мм, чашечки 18 мм. В экстренном порядке выполнена пункционная нефростомия. На фоне консервативного лечения острый пиелонефрит купирован. Пациент был выписан 20.10.2013 с рекомендацией плановой госпитализации для дообследования и оперативного лечения. 08.11.2013 пациент поступил в клинику в экстренном порядке с аналогичной проблемой справа (данные УЗИ: лоханка правой почки 36 мм, чашечки 16 мм). В экстренном порядке выполнена пункционная нефростомия справа, проведена антибактериальная терапия с положительной динамикой. 04.02.2014 проведена антеградная двусторонняя пиелоуретерография, в ходе которой выявлены протяженная (до 7 см) стриктура левого мочеточника и стриктура мочеточниково-резервуарного анастомоза справа 1 см. 05.03.2014 через лапаротомный доступ проведена пластика левого мочеточника подвздошной кишкой, справа – прямой реанастомоз. Послеоперационный период протекал без особенностей. При МСКТ (см. рисунок) признаков гидронефроза не выявлено, отмечено своевременное прохождение контраста по мочевыводящим путям.

Во 2-й группе с интракорпоральным формированием мочевого резервуара ранние послеоперационные осложнения возникли у 5 (45%) больных. В двух случаях имела место несостоятельность мочеточниково-резервуарных анастомозов слева. Обоим больным выполнена нефростомия на стороне осложнения. В отсроченном порядке им проведено реанастомозирование открытым доступом. В двух наблюдениях возникла острая послеоперационная кишечная непроходимость. У одного пациента она разрешена консервативно, в одном случае выполнена лапароскопическая ревизия брюшной полости и ликвидация ангуляции.

У одного пациента на 3-и сутки после операции отмечена несостоятельность всего мочевого резервуара с развитием перитонеальной симптоматики. В данном случае для формирования неоцистиса мы использовали лигатуры типа V-LOCK (более мы не применяем такой тип нитей для этих целей). Проведена нижнесреднесрединная лапаротомия с последующей ревизией брюшной полости, после визуальной оценки мочевой резервуар удален, выполнена двусторонняя нефростомия. В послеоперационном периоде отмечена положительная динамика (пациент был активен, самостоятельно передвигался), однако на фоне развившейся острой сердечно-легочной недостаточности скончался на 12-е сутки после повторной операции.

Поздние послеоперационные осложнения в данной группе отмечены у 4 (36%) пациентов. В двух случаях возникла стриктура мочеточниково-резервуарного анастомоза. В одном из них выполнена эндоуретеротомия гольмиевым лазером с последующей установкой эндоуретротомического стента, удален на 20-е сутки. Через 2 мес. результаты экскреторной урографии свидетельствовали об отсутствии рецидива стриктуры. Во втором случае в связи с протяженностью стриктуры около 4 см через открытый доступ наложен повторный анастомоз.

У двух пациентов диагностирована активная фаза хронического пиелонефрита – воспалительный процесс купирован инфузионной антибактериальной терапией.

В 1-й группе в послеоперационном периоде стрессовое недержание мочи отмечено у троих мужчин. Этим пациентам были назначены лечебная гимнастика и упражнения Кегеля, после которых функция удержания значительно улучшилась, у двоих полностью восстановилась. У женщин после радикальной цистэктомии с формированием ортотопического мочевого резервуара сохранить удержание мочи сложнее вследствие анатомических особенностей (в частности, из-за короткой уретры). По нашим наблюдениям, стрессовое недержание мочи в 1-й группе отмечно у 7 пациенток, тотальное недержание – у 3. Двум из них установлен искусственный сфинктер, одна пациентка отказалась от операции. Во 2-й группе через 6 мес. после операции стрессовое недержание мочи отмечено у 3 пациентов (у 2 женщин и у 1 мужчины).

Обсуждения. С появлением в эндовидеохирургии 3D- изображения с высоким разрешением оперативная техника стала более деликатной и безопасной. Точное представление об особенностях топографо-анатомических взаимоотношений тканей и органов в зоне хирургического интереса позволили тщательнее выполнять диссекцию, упростили наложение анастомозов, интракорпоральный этап формирования резервуара и др. По нашему мнению, лапароскопическая радикальная цистэктомия с формированием как ортотопического, так и гетеротопического резервуара – одна из технически емких и продолжительных операций в урологии. Продолжительность вмешательства, послеоперационные осложнения, несомненно, зависят от опыта хирурга и бригады, а также от знания нюансов каждого этапа, материально-технического оснащения. Мы отметили снижение временных затрат при замене HDTV-оборудования на 3D-HDTV [11]. Среднее время радикальной цистэктомии после появления 3D-видеосистемы в нашей клинике снизилось на 20–30 мин по сравнению с использованием визуализационной системы HDTV.

Наиболее частым осложнением в позднем послеоперационном периоде (у 5 пациентов) были стриктуры левого мочеточника различной протяженности, но с локализацией в нижней трети. Эта проблема отмечена и другими специалистами. По данным [12, 13], вероятность возникновения стриктуры мочеточника составляет 2–10%. При этом поражение левого мочеточника встречается более чем в 70% случаев, что, вероятно, связано с необходимостью проведения левого мочеточника через брыжеечное «окно». В качестве интубаторов мы используем силиконовые стент-интубаторы 6 Fr с одним «J»-концом, которые дают возможность обеспечить сухой резервуар. Создание неоцистиса интракорпоральным методом не позволяет адекватно контролировать его объем. Аналогичного мнения придерживаются другие исследователи [14, 15].

Сравнивая послеоперационные осложнения, длительность вмешательства при различных методах формирования мочевого резервуара после радикальной цистэктомии, возникает вопрос: есть ли необходимость в выполнении всех этапов операции только лапароскопически, так как для удаления препарата все равно необходим мини-лапаротомный доступ? Ведь длина разреза передней брюшной стенки при экстракорпоральной методике больше всего лишь на 1–1,5 см. Кроме того, сопоставив частоту ранних и поздних послеоперационных осложнений (в 1-й группе 33%, во 2-й группе 81%), мы склоняемся к использованию экстракорпоральной методики. Учтя большой процент осложнений, длительность вмешательства и большую трудоемкость, мы остановились на 11 (19%) операциях, выполненных по интракорпоральной методике.

По нашему мнению, удержание мочи не связано с методом формирования анастомоза (непрерывный или узловой шов). Скорее это связано с длиной уретры, аккуратностью отсечения мышц тазового дна от предстательной железы.

По данным [16], частота недержания мочи у женщин в дневное и ночное время составляет 29,6 и 35,2% соответственно. P. Törzsök et al. [17] предложили методику пластики мочевого резервуара у женщин с дополнительной фиксацией дна малого таза сакроспинальным лоскутом. По мнению авторов, данная методика на 30% улучшает деривационную способность неоцистиса. По нашему мнению, данную методику следует внедрить в практику, однако мы ее не использовали, а применяли искусственный сфинктер [17, 18].

Заключение. Сравнив результаты проведенного исследования, можно сделать нижеследующие выводы. При эндовидеохирургическом лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря предпочтительнее экстракорпоральное формирование мочевого резервуара. Основными аргументами в пользу этой методики можно считать меньшую длительность вмешательства и большую надежность формируемого резервуара за счет лучшего контроля хода вмешательства. В связи с большим числом ранних и поздних послеоперационных осложнений мы остановились на 11 операциях с формированием интракорпорального мочевого резервуара.

По нашему мнению, вероятность удержания мочи не связана с выбором методики формирования резервуара, а зависит прежде всего от того, как выполнен этап цистэктомии. Мы не можем объективно связать вероятность развития осложнений и длительность этого хирургического вмешательства, хотя она прослеживается по косвенным признакам. Нет сомнений, что появление и внедрение в клиническую практику трехмерного изображения позволили проводить диссекцию различной сложности на более качественном уровне. Использование 3D-режима способствовало значительному упрощению процесса формирования анастомозов, что в свою очередь помогает добиться лучших результатов лечения, снизить риски возникновения как интра-, так и послеоперационных осложнений, уменьшить продолжительность операций. Однако не все зависит от технологий. Ведущим остается фактор хирурга, который в зависимости от его опыта должен отдать предпочтение той или другой методике.