Актуальность. В авторитетном американском научном журнале ядерной медицины (JNM) в 2014 г. P. Lovrec et al. опубликовали обзор научных мировых отчетов и результатов собственных наблюдений за общими физиологическими закономерностями, случайными находками и вариантами распределения радиофармпрепаратов (РФП) в организме человека, которые могут быть молекулярно-клеточным предвестником различных функциональных, метаболических и уже реализовавшихся субклинических проявлений онкологических и воспалительных заболеваний среди больных людей и здоровых добровольцев. По результатам всестороннего анализа полученных данных сделано следующее заключение: общие физиологические закономерности поглощения меченых биомолекул в органах, не вовлеченных в патологический процесс, у онкологических и соматических больных аналогичны наблюдаемым у здоровых добровольцев. Иными словами, стандартная совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография (ПЭТ/КТ) молекулярно-клеточного метаболизма всего тела человека независимо от показаний к его проведению позволяет визуализировать и математически рассчитывать в процессе одного исследования физиологическую, функциональную и, возможно, патологическую составляющие анатомо-метаболического состояния органов конкретного человека [1]. В связи с этим представляют научный интерес результаты сравнительного исследования накопления РФП в мочевом пузыре при проведении ПЭТ/КТ всего тела человека с F-флуцикловином в рамках клинического обследования пациентов с подозрением на онкологическое заболевание вне органов мочевой системы. Пациентам одной группы перед введением препарата предлагали опорожнить мочевой пузырь, пациентов другой группы просили не мочиться. Стандартный показатель поглощения меченых молекул в мочевом пузыре (SUVmax) оказался достоверно выше у пациентов с малыми объемами его наполнения. Это позволило сделать вывод, согласно которому воздержание от мочеиспускания перед введением РФП сопровождается достоверно более низким поступлением его в мочевой пузырь и для исключения функциональных артефактов диагностические исследования целесообразно проводить именно в эту фазу [3–5].

Доказано, что фаза наполнения мочевого пузыря находится под управляющим влиянием симпатических центров регуляции вегетативной нервной системы (ВНС), расположенных в грудном отделе спинного мозга, латеральных ядрах стволовой части моста и передней поясной извилине, а фаза мочеиспускания контролируется парасимпатическом отделом ВНС с центрами в крестцовом отделе позвоночника, медиальных ядрах ствола и предположительно в задней поясной извилине [7–10].

Симпатическая стимуляция сосудов почки сопровождается повышением гемоперфузии нефрона с увеличением фильтрационных, реабсорбционных и секреторных потенций, ускоряющих элиминацию веществ, подлежащих выведению из организма, а парасимпатическое доминирование снижает скорость кровотока и эффективность клубочковой фильтрации с замедлением выведения метаболитов из организма [11–15].

Таким образом, результаты клинических наблюдений и научных исследований указывают на то, что нейрогенное обеспечение дневного межмикционного периода и ночного воздержания от мочеиспускания сопровождается рефлекторным снижением функционального состояния почек [16, 17].

Цель исследования: проведение сравнительного анализа ПЭТ/КТ-метаболизма 18F-фтордезоксиглюкозы на уровне поясной извилины головного мозга, различных регионов паренхимы почек и в стенке мочевого пузыря у лиц без нефроурологического анамнеза в зависимости от фазы функционального состояния мочевого пузыря.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проанализированы результаты ПЭТ/КТ всего тела 30 пациентов радиологического центра Тюменского областного онкологического диспансера, среди которых 16 мужчин и 14 женщин (медиана возраста – 52,5 [38; 63] года). Исследования проводились с целью исключения онкологических заболеваний вне органов мочевой системы. Случайным выборочным методом сформированы 3 группы пациентов по 10 человек. Пациентов первой группы непосредственно перед сканированием просили опорожнить мочевой пузырь, второй – не опорожнять предварительно мочевой пузырь, в третьей группе исследование проводили сразу после появления первого позыва на мочеиспускание. Пациенты были информированы об участии в клиническом исследовании по поиску оптимального режима проведения ПЭТ/КТ, позволявшего более точно оценивать анатомометаболическое состояние их органов, на что получены письменные согласия. Оценку состояния энергетического метаболизма всего тела пациентов выполняли методом ПЭТ/КТ на аппарате Biograph («Siemens»). Анализ данных проводили визуальным методом с 3D-реконструкцией изображения. Изучали активность метаболизма 18F-ФДГ в зонах интереса, выделенных штрих-линией по уровню захвата изотопа (SUVmax), в рамках физиологических отклонений показателей от 4,5 до 17,5 г/мл. Исследования проводили в течение 30 мин, через 20 мин после внутривенного ведения 5 мл (200 МБк) препарата. Радиофармпрепарат 18F-ФДГ содержит не более 0,5 мг/мл глюкозы и используется на практике для прижизненной оценки скорости ее метаболизма тканями, в которых энергетический обмен включает потребление углеводов [21]. Препарат изготавливался в Тюменском радиологическом центре на компактном циклотроне фирмы «Scanditronix». ПЭТ/КТ-сканирование во всех случаях выполнялось в стандартном режиме.

Статистический анализ и обработку данных проводили согласно международным требованиям, предъявляемым к обработке данных научных исследований, при помощи программы для персональных компьютеров Statistica for Windows (версия 11.5). Непрерывные переменные представлены в виде M±m (среднее±стандартная ошибка среднего). Статистическую значимость различий оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты. Проводимая в рамках настоящего исследования стандартная процедура ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ на первом этапе заключалась в сканировании всего тела человека независимо от анатомической зоны интереса (рис. 1).

На втором этапе анализировали визуальные особенности анатомо-метаболического насыщения тканей мечеными энергоемкими молекулами глюкозы с математическим расчетом тропности РФП в выделенных штрих-линиями регионах (рис. 2).

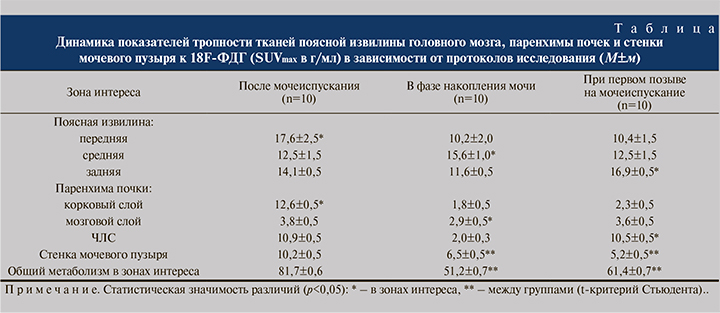

В результате проведенного исследования установлено, что сразу после мочеиспускания у пациентов наблюдалось повышение метаболизма энергоемких молекул глюкозы преимущественно в проекции передней поясной извилины, без предварительного опорожнения мочевого пузыря – в проекции среднего отдела поясной извилины и при первом позыве на мочеиспускание – преимущественно в проекции задней поясной извилины.

При этом появление гиперметаболизма в передней поясной извилине совпадало с повышенной тропностью к энергоемким молекулам коркового и мозгового слоев почечной паренхимы, в проекции средней поясной извилины – с насыщением преимущественно мозгового слоя почки, в проекции задней поясной извилины – с максимальным накоплением изотопа в чашечно-лоханочной системе (ЧЛС).

Следующим этапом исследования стал цифровой анализ результатов визуальных наблюдений (см. таблицу).

При этом установлено, что общая метаболическая активность в анализируемых регионах оказалась самой высокой сразу после мочеиспускания (81,7±0,6 г/мл) преимущественно за счет показателей передней поясной извилины (17,6±2,5 г/мл). Самая низкая общая активность была выявлена в фазу накопления мочи (51,2±0,7 г/мл, р<0,05), за исключением гиперметаболизма в проекции средней поясной извилины (15,6±1,0 г/мл. р<0,05), средняя активность метаболизма (61,4±0,7 г/мл, р<0,05) – при появлении первого позыва на мочеиспускание при показателях метаболизма в проекции задней поясной извилины (16,9±0,5 г/мл, р<0,05).

На уровне почек тропность тканей паренхимы к энергоемким молекулам глюкозы в зависимости от фазы исследования смещалась от коркового слоя в постмикционный период (12,6±0,5 г/мл, р<0,05) к мозговому слою в период накопления мочи (2,9±0,5 г/мл, р<0,05) и к чашечно-лоханочной системе – в период появлении первого позыва на мочиспускание (10,5±0,5 г/мл, р<0,05). При этом в стенке мочевого пузыря максимальная активность метаболизма глюкозы имела место в ближайшем постмикционном периоде, она достоверно снижалась при накоплении мочи и особенно при появлении первого позыва на мочиспускание (10,2±0,5; 6,5±0,5 и 5,2±0,5 г/мл соответственно, р<0,05).

Таким образом, результаты настоящего исследования не противоречили данным ранее опубликованных отчетов и позволили подтвердить наличие определенной синхронности метаболических процессов в рамках функциональной физиологической оси головной мозг–почка–мочевой пузырь.

Обсуждение. Известно, что молекулярно-клеточный метаболизм определяет состояние жизнеспособности органов человека по выполнению их специализированных функций. Нейрогуморальное регулирование обеспечивает синхронизацию этих функций и целостное взаимодействие в составе анатомического тела. Однако увидеть, как это выглядит в режиме реального времени, стало возможным только в результате внедрения неинвазивной высокотехнологичной процедуры ПЭТ/КТ. В рамках проведенного пилотного исследования выявлены элементы анатомо-метаболической синхронности во взаимодействии корковых вегетативных центров, определенных зон почечной паренхимы и стенки мочевого пузыря, которые отражают обеспечение энергоемкими молекулами глюкозы нейрогенного сопровождения, самого процесса образования мочи, ее продвижения по мочевыводящим путям, этапа ее накопления в мочевом пузыре и подготовки к мочеиспусканию. При этом трудно выделить, что является определяющим в рамках изучаемой оси, можно только предполагать, что каждый анализируемый орган является равнозначной дистанционной частью общей регуляторной системы, обеспечивающей все многообразие физиологических процессов в теле здорового человека.

Заключение. Полученные данные позволяют предполагать, что анализируемые регионы являются равнозначными областями общей регуляторной системы, обеспечивающей физиологические процессы в органах мочевой системы. Однако данный факт требует дополнительных исследований и уточнений.