Введение. Туберкулез остается глобальной проблемой современности. Мировая динамика заболеваемости отрицательная: если в 2012 г. заболели 8,6 млн человек, то в 2018-м – уже 10 млн. В отношении показателя смертности есть небольшая положительная динамика: в 2012 г. от туберкулеза умерли 1,3 млн человек, в 2018-м – 1,2 млн [1]. Российская Федерация входит в двадцатку стран с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией по туберкулезу. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» № 204 [2] от 07.05.2018 предлагает Правительству Российской Федерации разработать национальный проект в сфере здравоохранения с тем, чтобы к 2024 г. обеспечить снижение смертности населения трудоспособного возраста, в том числе от туберкулеза [3].

Основное внимание Всемирная организация здравоохранения уделяет туберкулезу легких как самой распространенной форме заболевания, однако нельзя пренебрегать внелегочными локализациями [4]. В структуре заболеваемости внелегочными формами урогенитальный туберкулез, бывший лидером на протяжении многих лет, в последние годы отошел на вторую позицию, уступив место костно-суставному туберкулезу. Означает ли это, что заболеваемость урогенитальным туберкулезом пошла на спад? Увы, нет. Скорее это свидетельствует об улучшении выявляемости туберкулеза костей и суставов и клинико-морфологическом патоморфозе туберкулеза мочеполовой системы. Эффективное лечение больных урогенитальным туберкулезом позволяет ликвидировать очаг инфекции, сохранить репродуктивную функцию пациента. При этом важно объективно и своевременно оценивать результаты терапии, чтобы при необходимости скорригировать лечение.

К основным критериям эффективности лечения туберкулеза органов дыхания относятся закрытие полостей распада и прекращение бактериовыделения [5, 6]. Сформировавшийся очаг деструкции паренхиматозных органов мочеполовой системы (почки, предстательная железа) обратному развитию не подлежит, а каверны почек и простаты, в отличие от каверн легких, не могут закрыться в принципе. В связи с этим рентгенологический контроль больных урогенитальным туберкулезом не используется для оценки результатов химиотерапии, служит только в качестве своевременного выявления осложнений и определения показаний к хирургическому вмешательству.

В настоящее время при определении эффективности лечения урогенитального туберкулеза пользуются субъективными критериями «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «без эффекта» [7]. Унифицированная система оценки эффективности лечения урогенитального туберкулеза отсутствует. Лечение больного урогенитальным туберкулезом по стандарту может оказаться неэффективным вследствие лекарственной устойчивости возбудителя, что при данной локализации туберкулеза не всегда можно установить, поскольку частота микобактериурии не превышает 50% [4,7]. Необходимы объективные критерии оценки эффективности лечения урогенитального туберкулеза, чтобы своевременно корректировать противотуберкулезное лечение.

Цель исследования: оценить результаты применения балльной системы оценки эффективности лечения урогенитального туберкулеза (ЭЛУТ).

Материалы и методы. Проведено пилотное простое открытое проспективное несравнительное когортное исследование, в которое включены 15 больных туберкулезом мочеполовой системы, поступивших в урогенитальную клинику ФГБУ «НИИ туберкулеза» Минздрава России. Наряду со стандартным клинико-лабораторным и рентгенологическим обследованием все пациенты заполняли шкалу ЭЛУТ при поступлении и через 1 мес.

Шкала ЭЛУТ разработана нами в ходе выполнения диссертационного исследования; в ней учтены клинико-лабораторные проявления урогенитального туберкулеза. Ведущим симптомом урогенитального туберкулеза считается боль, поэтому в критериях эффективности учитывается интенсивность боли, самостоятельно определяемая пациентами по 10-балльной визуально-аналоговой шкале; нормой служит отсутствие боли, что соответствует оценке 0 баллов. Следующая по частоте симптомов – это дизурия; ее оценивают по дневнику мочеиспусканий (учитывают раздельно дневную и ночную частоту микций).

Активное туберкулезное воспаление органов мочеполовой системы сопровождается лейкоцитурией/пиоспермией, поэтому в критерии эффективности включили подсчет абсолютного числа лейкоцитов 1 мл мочи и/или эякулята.

Бактериовыделение при урогенитальном туберкулезе скудное, трудноуловимое и непостоянное. Тем не менее скорость негативации мочи также учитывают как критерий эффективности. Градация симптомов в балльном выражении представлена в табл. 1.

Таким образом, отсутствие симптомов и лабораторных находок урогенитального туберкулеза соответствует оценке 0 баллов. При максимальной выраженности симптомов заболевания она составляет 30 баллов.

Также все больные заполняли визуально-цифровую шкалу оценки качества жизни, где им предлагалось по 5-балльной шкале оценить общее восприятие здоровья, межличностные взаимоотношения, физическую активность, социальную активность и сексуальную функцию.

В таблице 1 балл по каждому критерию соответствует оценке «очень хорошо», 2 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 4 балла – «плохо» и 5 баллов – «очень плохо». Таким образом, очень хорошее качество жизни по всем параметрам соответствует 5 баллам, невыносимо плохое – 25 баллам.

Максимально выраженная симптоматика с максимальным влиянием на качество жизни в сумме дает 55 баллов. Отсутствие каких-либо симптомов и клинико-лабораторных проявлений урогенитального туберкулеза, а также полная удовлетворенность качеством жизни обеспечат пациенту 5 баллов.

При поступлении в стационар пациент проходил полное клинико-лабораторное и рентгенологическое обследования, заполнял дневник мочеиспусканий, визуально-аналоговую шкалу боли, визуально-цифровую шкалу оценки качества жизни. Больному назначали стандартную противотуберкулезную терапию. Через 1 мес. обследование и заполнение дневника мочеиспусканий и шкал повторяли. Сравнивали исходную сумму баллов ЭЛУТ и сумму баллов через 1 мес. лечения. Детальный анализ динамики клинико-лабораторных показателей показал, что снижение числа баллов от исходного на 30% и больше свидетельствует о хорошей эффективности лечения; в этом случае продолжали терапию в прежнем объеме. В случае менее выраженной динамики (снижения суммы баллов шкалы ЭЛУТ менее чем на 30%) констатировали отсутствие эффекта лечения. Таким пациентам назначали дополнительный противотуберкулезный препарат из резервного ряда и патогенетическую терапию (антиоксиданты, физиолечение, антисклеротические препараты).

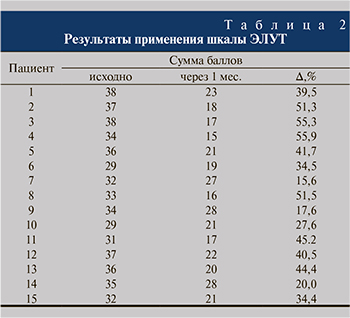

Результаты. Эффективность шкалы ЭЛУТ оценена 15 больными урогенитальным туберкулезом, находившимися на лечении в клинике урогенитального туберкулеза ФГБУ «НИИ туберкулеза» Минздрава России. У 11 из них суммарное количество баллов через 1 мес. лечения снизилось на 30% и более, они продолжили лечение по прежней схеме. В 4 наблюдениях снижение суммы баллов оказалось не столь значительным (табл. 2) и лечение их было скорригировано.

Результаты. Эффективность шкалы ЭЛУТ оценена 15 больными урогенитальным туберкулезом, находившимися на лечении в клинике урогенитального туберкулеза ФГБУ «НИИ туберкулеза» Минздрава России. У 11 из них суммарное количество баллов через 1 мес. лечения снизилось на 30% и более, они продолжили лечение по прежней схеме. В 4 наблюдениях снижение суммы баллов оказалось не столь значительным (табл. 2) и лечение их было скорригировано.

Как следует из табл. 2, 11 (73,3%) пациентов дали хороший ответ на стандартную терапию, 4 (26,7%) потребовалась ее коррекция. Поскольку коррекция была проведена своевременно, конечный результат лечения оказался адекватным. Эффективность предложенной шкалы ЭЛУТ продемонстрирована в представленных ниже наблюдениях.

Клиническое наблюдение 1. Пациент Д. 42 лет. Поступил в урогенитальную клинику с диагнозом «туберкулез предстательной железы, туберкулезный папиллит». При поступлении предъявил жалобы на боль в промежности, оцененную в 8 баллов. Средняя частота дневных мочеиспусканий составила 15–20 (2 балла), средняя частота ночных мочеиспусканий – 2–4 (1 балл). В анализах мочи: лейкоцитурия – 14 тыс. в 1 мл (2 балла), пиоспермия – 2,5 млн клеток в 1 мл эякулята (1 балл). Микобактериурия обнаружена в эякуляте методом ПЦР (1 балл). При заполнении визуально-цифровой шкалы оценки качества жизни общее восприятие здоровья пациент оценил в 5 баллов, межличностные взаимоотношения – в 4, физическую активность – в 4, социальную активность – в 5 и сексуальную функцию – также в 5 баллов, суммарно качество жизни оценено в 23 балла. Общая сумма баллов по шкале ЭЛУТ составила 38.

Назначена стандартная противотуберкулезная полихимиотерапия. Через 1 мес. обследование и анкетирование повторили; общая сумма баллов снизилась до 23 (-39,5%), что позволило констатировать эффективность лечения. Терапию продолжили по прежней схеме.

Продолжительность стационарного этапа лечения составила 120 дней. К моменту выписки интенсивность боли в промежности соответствовала 3 баллам. Средняя частота дневных мочеиспусканий снизилась до 7–8 (0 баллов), средняя частота ночных мочеиспусканий – 0–1, что также считается нормой. Анализы мочи нормализовались: лейкоцитурия – 3500 в 1 мл (0 баллов), пиоспермия снизилась до 0,9 млн клеток в 1 мл эякулята (0 баллов). Микобактериурия не была обнаружена в эякуляте ни одним из методов (0 баллов). При заполнении визуально-цифровой шкалы оценки качества жизни общее восприятие здоровья больной оценил в 2 балла, межличностные взаимоотношения – в 1, физическую активность – в 1, социальную активность – в 2, сексуальную функцию – также в 2 балла; суммарно качество жизни соответствовало 8 баллам. Общая сумма баллов по шкале ЭЛУТ составила 11. Таким образом, эффективность проведенного лечения была высокой; цифровое выражение результатов химиотерапии облегчило сопоставление и оценку динамики.

Клиническое наблюдение 2. Пациентка З. 47 лет. Поступила в урогенитальную клинику с диагнозом «туберкулезный папиллит, туберкулез мочевого пузыря» (диагноз верифицирован патоморфологически). При поступлении предъявила жалобы на боль над лоном (5 баллов). Средняя частота дневных мочеиспусканий составила 21–30 (3 балла), средняя частота ночных мочеиспусканий – 8–10 (3 балла). В анализах мочи определена лейкоцитурия 28 тыс. в 1 мл (3 балла). Микобактериурии обнаружено не было (0 баллов). При заполнении визуально-цифровой шкалы оценки качества жизни общее восприятие здоровья пациентка оценила в 5 баллов, межличностные взаимоотношения – в 4, физическую активность – в 4, социальную активность – в 3, сексуальную функцию – в 4 балла, суммарно качество жизни оценено в 20 баллов. Общая сумма баллов составила 34.

Назначена стандартная противотуберкулезная полихимиотерапия. Через 1 мес. обследование и анкетирование повторили; общая сумма баллов снизилась до 28 (-17,6%); лечение было расценено как неэффективное. Терапия была скорригирована: добавлен резервный противотуберкулезный препарат и назначена патогенетическая терапия.

При повторном обследовании еще через 1 мес. (через 60 дней от начала стандартной полихимиотерапии и через 30 дней после ее коррекции) по шкале ЭЛУТ установлено, что интенсивность боли над лоном снизилась до 2 баллов. Средняя частота дневных мочеиспусканий составила 15–17 (2 балла), ноктурия уменьшилась до 2–4 мочеиспусканий (1 балл). В анализах мочи: лейкоцитурия – 10 тыс. в 1 мл (1 балл). Микобактериурия по-прежнему не была идентифицирована ни одним из методов (0 баллов). При заполнении визуально-цифровой шкалы оценки качества жизни общее восприятие здоровья пациентка оценила в 3 балла, межличностные взаимоотношения – в 2, физическую активность – на 2, социальную активность – на 2 и сексуальную функцию – также в 2 балла, суммарно качество жизни соответствовало 11 баллов. Общая сумма баллов по шкале ЭЛУТ составила 17; изменение по сравнению с предыдущим показателем -39,3%, т.е. лечение подобрано верно.

Обсуждение. Различные шкалы симптомов популярны при различных заболеваниях [8–10], поскольку позволяют объективно оценивать проявление болезни и выражать его в конкретных числах в отличие от абстрактного «лучше», «хуже», «удовлетворительно».

Современная противотуберкулезная полихимиотерапия неминуемо неблагоприятным образом сказывается на организме пациента, так как предполагает длительный, многомесячный прием 4–6 токсичных препаратов. Эффективность лечения никогда не достигает 100% даже при использовании хирургических пособий. Причин несколько: и развитие множественной лекарственной устойчивости возбудителя; и плохая переносимость препаратов, влекущая за собой их отмену; и развитие избыточного рубцевания, что особенно важно при урогенитальном туберкулезе, когда получают «желательное рубцевание в нежелательном месте», например облитерирующую стриктуру мочеточника. Очень важно как можно раньше понять, что лечение неэффективно, чтобы избежать развития лекарственной устойчивости и накопления токсических эффектов противотуберкулезных препаратов.

При оценке эффективности лечения при туберкулезе легких используют два основных показателя: прекращение бактериовыделения и регресс воспалительных изменений в паренхиме легких, четко визуализируемый при компьютерной томографии. Фтизиоурология лишена таких инструментов; микобактериурия фиксируется не всегда, регресс деструкции паренхимы почек невозможен; благоприятный исход туберкулеза почек 2-й стадии (туберкулезный папиллит) – формирование посттуберкулезного пиелонефрита с рубцовой деформацией чашечек. Кавернозные формы нефротуберкулеза не могут быть излечены с восстановлением органоспецифичности ткани в принципе.

В таких условиях оценку эффективности лечения можно объективизировать путем применения простой и понятной шкалы ЭЛУТ.

Заключение. Таким образом, разработанная нами балльная система оценки эффективности лечения урогенитального туберкулеза подтвердила свою эффективность. Цифровое выражение клинико-лабораторных проявлений и качества жизни пациента по шкале ЭЛУТ позволяет объективно оценивать результаты противотуберкулезной терапии, делает их сопоставимыми с результатами других исследований. Применение шкалы ЭЛУТ в ходе лечения больных урогенитальным туберкулезом дает возможность контролировать динамику по объективным критериям и своевременно проводить коррекцию лечения.