Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из самых частых урологических заболеваний, которое встречается среди 1–3% населения. Доля больных уролитиазом в урологическом стационаре составляет 30–40% [1]. В лечении последних прочно заняли свое место малоинвазивные методы, такие как мини-, ультрамини-, микрочрескожная нефролитотрипсия, дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ), ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ). Развитие эндоурологии идет по пути поиска наиболее эффективного и наименее травматичного способа удаления камней в почках, постоянного совершенствования малоинвазивных методов и миниатюризация инструментов, используемых в лечении МКБ. При сложной анатомии чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), при наличии противопоказаний к ДЛТ и перкутанной нефролитотрипсии на первое место выходит РИРХ, обеспечивающая хирургу доступ к любой структуре ЧЛС. На сегодняшний день единственным источником энергии для разрушения камней в почках при выполнении РИРХ является лазерное излучение.

С 1968 г. проведены многочисленные эксперименты с целью разработки наиболее эффективного и безопасного лазера для дробления конкрементов в мочевыводящих путях. Разрушение мочевых камней с использованием гольмиевого лазера на алюмоиттриевом гранате с волной длиной 2,1 мкм (Ho:YAG) стало «золотым» стандартом лечения мочекаменной болезни и остается таковым по сей день. Однако непрекращающиеся исследования способствовали созданию нового суперимпульсного тулиевого волоконного лазера с волной длиной 1,94 мкм, с максимальной выходной мощностью 40 Вт, который в экспериментальных работах по литотрипсии in vitro показал более высокую эффективность по сравнению с Ho:YAG-лазером при сопоставимом профиле безопасности [2].

Важнейшим аспектом, обеспечивающим эффективное и безопасное дробление камней при РИРХ, наряду со скоростью литотрипсии, степенью ретропульсии является видимость. Исследования показали, что применение меньшего по диаметру лазерного волокна при литотрипсии в ходе уретероскопии имеет ряд преимуществ: лучшая циркуляция ирригационной жидкости, возможность большего изменения угла наклона инструмента и более низкая степень ретропульсии [3–6]. Наряду с этим меньший диаметр лазерного волокна позволяет уменьшать диаметр рабочего канала уретерореноскопа, соответственно, и диаметр самого инструмента [7]. Большее расстояние между инструментом и стенкой мочеточника/кожуха, стенкой рабочего канала и лазерного волокна обеспечивает хороший поток ирригационной жидкости и хорошую видимость. Кроме того, использование лазерного световода меньшего диаметра сопровождается образованием более мелких фрагментов камня [8]. Таким образом, для выполнения ретроградного интраренального вмешательства наиболее целесообразно использовать меньшие по диаметру лазерные волокна. Для передачи излучения Ho:YAG-лазера используются кварцевые волокна диаметром ≥200 мкм, тогда как излучение суперимпульсного тулиевого волоконного лазера может передаваться по волокнам диаметром <200 мкм [9].

В то же время использование волокна меньшего диаметра налагает ограничение на максимальную энергию импульса. Для повышения эффективности абляции камня требуется компенсаторное увеличение частоты повторения импульсов лазерного излучения. Параметры суперимпульсного тулиевого волоконного лазера с волной длиной 1,94 мкм позволяют достигать частоты повторения импульсов в 1600 Гц, тогда как Ho:YAG – 80 Гц [9]. Все вышеизложенное предполагает применение суперимпульсного тулиевого волоконного лазера при РИРХ как наиболее подходящего.

Цель исследования: повысить качество ретроградной гибкой нефролитотрипсии с использованием суперимпульсного тулиевого волоконного лазера с волной длиной 1,94 мкм.

Материалы и методы. В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с февраля 2018 по июль 2019 г. ретроградная гибкая нефролитотрипсия выполнена 155 пациентам, из них 84 мужчины. Возраст пациентов варьировался от 18 до 80 лет. Размеры камней составили 3–30 мм, плотность камней – 250–1900 ЕД HU.

Интраоперационно хирурги оценивали влияние режимов на видимость и ретропульсию.

Комплексное предоперационное обследование всех пациентов включало стандартный набор лабораторных анализов, УЗИ, обзорную рентгенографию, КТ брюшной полости.

Оперативное вмешательство проводили под эндотрахеальным наркозом. Для гибкой ретроградной нефролитотрипсии использовали одноразовый цифровой гибкий уретеронефроскоп LithoVue™ с внешним диаметром тубуса 9,5 Fr и рабочим каналом 3,6 Fr, углом отклонения 270° в двух направлениях: вверх и вниз. Литотрипсию проводили суперимпульсным тулиевым волоконным лазером с волной длиной 1,94 мкм, максимальной мощностью 500 Вт, лазерное волокно диаметром 200 мкм. Параметры воздействия: энергия импульса – 1–2 Дж, мощность– 6–40 Вт, частота импульса – 30–400 Гц.

После операции сроком на 7–10 дней устанавливали мочеточниковый стент, дренирование мочевого пузыря осуществляли уретральным катетером диаметром 16–20 Fr (не более 1 сут. после операции). В послеоперационном периоде пациенты получали антибактериальную, противовоспалительную, анальгетическую терапию.

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, подписали добровольное информационное согласие.

Статистический анализ данных проводили с помощью пакета статистических программ IBM SPSS Statistics 22.0. Для поиска связей числовых характеристик лазерного излучения с характеристиками камней и результатами лечения использовали ранговую корреляцию Спирмена. Доверительные границы к частоте рассчитывали на основе биномиального распределения. Различия считали достоверными (статистически значимыми) при р=0,05.

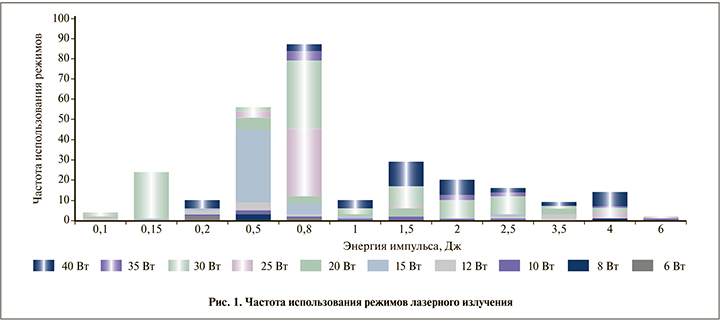

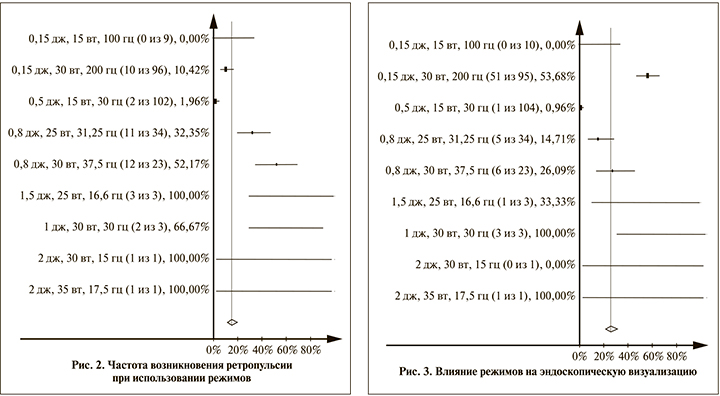

Результаты. В ходе исследования оценивали частоту использования различных режимов при литотрипсии (рис. 1), влияние режимов на ретропульсию (рис. 2) и видимость (рис. 3). Также оценивали показатели «stone free rate» через 3 мес. после вмешательства.

При выполнении ретроградной гибкой нефролитотрипсии хирурги использовали различные режимы, выбор останавливался на режимах, оказывающих наименьшее воздействие на качество эндоскопической визуализации и возникновения ретропульсии.

Наиболее часто используемые режимы:

- № 1: 0,5 Дж, 30 Гц, 15 Вт;

- № 2: 0,15 Дж, 200 Гц, 30 Вт;

- № 3: 0,8 Дж, 31,25 Гц, 25 Вт;

- № 4: 0,8 Дж, 37,5 Гц, 30 Вт.

Использование режимов № 1 и № 2 не сопровождалось ретропульсией, тогда как при использовании режимов № 3 и № 4 определялась ретропульсия (рис. 2). Коэффициент корреляции между режимами и величиной ретропульсии +0,571 (р<0,001).

Анализ видимости показал, что при использовании режима № 1 видимость сохраняется, режим № 2 за счет высокой скорости энергии импульса (200 Гц) ухудшает эндоскопическую визуализацию, а режимы № 3 и № 4 снижают эндоскопическую визуализацию в меньшей степени, чем режим № 2.

Показатель «stone free rate» по результатам МСКТ через 3 мес. после РИРХ составил 92%. В 67% размер резидуальных фрагментов конкрементов был менее 3 мм, в остальных же случаях размер составил 3 мм.

Обсуждение. В настоящее время для выполнения контактной литотрипсии камней почки и мочеточника используются электрогидравлический, электрокинетический, ультразвуковой, пневматический и лазерный методы [10, 11].

Первым лазером, ставшим широко применяемым в клинической практике для контактной литотрипсии, оказался кумариновый зеленый лазер, однако его мощности не хватало для фрагментации плотных оксалатных и цистиновых камней [12].

На основе последних исследований можно утверждать, что новыми и перспективными для литорипсии являются лазерные аппараты на основе лазера на Tm-активированном волокне, которые позволяют не только увеличивать скорость фрагментации камней в несколько раз, но и минимизировать риски развития осложнений операции в силу особенностей взаимодействия излучения с биологическими тканями помощи [13].

А. Г. Мартовым и соавт. в 2018 г. проведен анализ первых результатов клинического применения нового отечественного тулиевого лазера «Уролаз» (НТО «ИРЭПолюс», Россия) для контактной трансуретральной литотрипсии, а также проведены экспериментальные исследования по изучению смещения камня при тулиевой и гольмиевой литотрипсии и изменений температурной среды во время лазерной литотрипсии. Авторы сообщают, что при использовании универсальной лазерной тулиевой системы «Уролаз» (НТО «ИРЭ-Полюс», Россия) значительно повышается эффективность эндоурологических вмешательств на верхних мочевыводящих путях, существенно снижается вероятность интраоперационной травмы и послеоперационных осложнений, что способствует повышению качества оказываемой специализированной урологической помощи [14].

Ниже представлены наши данные и особенности режимов, используемые при РИРХ.

Режим № 1 (0,5 Дж, 30 Гц, 15 Вт) применялся чаще всего. Энергия импульса 0,5 Дж оптимальна для распыления и позволяет избегать образования крупных фрагментов, несмотря на достаточно мощную энергию импульса по сравнению с режимом № 2 (0,15 Дж, 200 Гц, 30 Вт). По результатам исследования данный режим положительно оценивался по всем параметрам. По оценкам хирургов, качество видимости зависит от частоты импульса: чем она выше, тем хуже видимость. Энергия импульса напрямую влияет на возникновение ретропульсии: чем больше энергия импульса, тем ретропульсия более выражена. Данный режим имеет небольшую частоту импульса – 30 Гц, что позволяет сохранять хорошую эндоскопическую визуализацию даже в ограниченном пространстве чашечек почки и при возникновении геморрагии. Энергия импульса 0,5 Дж почти не провоцирует ретропульсию. Режим № 1 успешно применяется при различной локализации и плотности конкремента.

Режим № 2 (0,15 Дж, 200 Гц, 30 Вт) занимает второе место по частоте использования. Плюсами данного режима стали безопасность, отсутствие ретропульсии и возможность дезинтегрировать камень в «пыль» без образования даже мелких фрагментов. При этом самостоятельное отхождение частиц камня в послеоперационном периоде не причиняет дискомфорт пациенту.

Особенностью режима является высокая частота энергии импульса – 200 Гц, что ухудшает видимость за счет образования пузырьков воздуха и «пыли» при выполнении литотрипсии, в связи с чем использование данного режима ограничено качеством видимости операционного пространства

Режим № 3 (0,8 Дж, 31,25 Гц, 25 Вт) и режим № 4 (0,8 Дж, 37,5 Гц, 30 Вт) наиболее эффективно разрушают камни по сравнению с предыдущими режимами. Как показало наше исследование, эти режимы высокоэффективны, использовались достаточно часто, но характеризуются более высоким риском образования фрагментов и возникновением ретропульсии. Высокая эффективность, увеличенная скорость дезинтеграции камня за счет большей энергии импульса позволили данным режимам получать высокую оценку хирургов. Также стоит отметить, что ретропульсия и образование фрагментов, хотя и были более выражены, чем при использовании режимов №1 и №2, тем не менее не становились причиной трудностей при выполнении литотрипсии и в послеоперационном периоде при самостоятельном отхождении фрагментов.

Хотелось бы отметить минимальное использование режимов фрагментации (более 0,8 Дж) в связи с тем, что режимы, описанные выше, обеспечивают необходимое разрушение камня на мелкие фрагменты. Однако в ситуациях, когда необходимо повысить энергию импульса, рекомендуется использовать энергию не более 2 Дж в связи с высоким риском ретропульсии и образования крупных фрагментов.

Выбор режима обусловлен в первую очередь качеством видимости и локализацией камня. Все 4 наиболее часто использованных режима показали высокую эффективность и безопасность. За весь период исследования не было зафиксировано ни одного интраоперационного повреждения слизистой оболочки мочевых путей, повлекшего за собой осложнения. Возникновение геморрагии при литотрипсии обусловлено не воздействием лазерного излучения, а повышением внутрилоханочного давления и разрывом форникальных вен, геморрагия в данном случае была невыраженной и купировалась самостоятельно.

Показатели «stone free rate» свидетельствуют о высокой эффективности суперимпульсного тулиевого волоконного лазера при выполнении ретроградной гибкой нефролитотрипсии. Стоит отметить, что у 8% пациентов с резидуальными камнями их размер не превышал 3 мм.

Заключение. Суперимпульсный тулиевый волоконный лазер с волной длиной длиной 1,94 мкм показал высокую эффективность в клинической практике при выполнении ретроградной интраренальной хирургии благодаря сохранению хорошей эндоскопической визуализации, минимальной ретропульсии, а также разрушению камня в «пыль», что положительно сказалось на результатах «stone free rate». Выбранные нами режимы не единственно возможные, хирург может самостоятельно подбирать параметры лазерного излучения и отдавать предпочтение тому или иному режиму, основываясь на собственном опыте. Возможность высокоэффективно и безопасно использовать режимы фрагментации и распыления, минимальная ретропульсия, хорошая видимость позволяют с уверенностью говорить, что суперимпульсный тулиевый волоконный лазер с волной длиной 1,94 мкм, максимальной мощностью 40 Вт займет высокое место среди методов оперативного лечения МКБ.