Введение. В последние десятилетия нефролитиаз характеризуется неуклонным ростом заболеваемости и остается одним из наиболее часто встречающихся урологических заболеваний во всем мире [1–3]. Существенный прирост отмечается и в группе пациентов с крупными (более 2 см) коралловидными камнями, стандартом лечения которых считается перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) [4–9]. Таким образом, особую актуальность приобретает вопрос совершенствования техники выполнения ПНЛ, предусматривающий снижение рисков развития осложнений, сроков пребывания в стационаре и улучшение качества жизни пациентов в послеоперационном периоде [10–13]. На заре внедрения в клиническую практику ПНЛ установка нефростомы большого диаметра была общепринятым стандартом, что в свою очередь обеспечивало хорошую дренажную и гемостатическую функцию, позволяло выполнять уретеропиелографию с контрастированием и при необходимости осуществлять повторный доступ в полостную систему почки. Несмотря на все эти преимущества, установка нефростомического дренажа ассоциируется с длительной госпитализацией, экстравазацией мочи, наличием болевого симптома и дискомфорта у пациентов, что послужило предпосылкой для совершенствования форм и конфигураций нефростом, а также заставило задуматься о необходимости и целесообразности в ряде случаев дренирования чрескожного хода [1, 2, 14]. В связи с этим в урологическую практику начала активно внедрятся так называемая tubeless-методика, сопровождающаяся установкой внутренних либо наружных мочеточниковых стентов при завершении ПНЛ взамен дренирования чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) нефростомическим дренажом [15–19]. Развитию «безнефростомной» методики ПНЛ также способствовала миниатюризация эндоскопического оборудования [20–22].

В последующем появились публикации, где авторы сообщали о завершении чрескожного удаления камней без установки каких-либо дренажей в верхние мочевыводящие пути (ВМП) — так называемая totally tubeless ПНЛ [23–25]. Впервые о «безнефростомной» технике выполнения ПНЛ сообщили G. C. Bellman et al. в 1997 г. [26]. Однако следует отметить, что первое рандомизированное клиническое исследование с применением tubeless-методики было проведено G. H. Istanbulluoglu et al. и опубликовано в 2009 г. [27]. Материалом для данной работы послужили результаты лечения 90 пациентов. Сравнивались две группы больных: пациенты, подвергнутые ПНЛ по бездренажной методике, и группа больных, оперативное вмешательство в отношении которых завершалось дренированием ЧЛС посредством установки нефростомы типа Малекот 14 Fr. Критерии включения: отсутствие выраженного кровотечения из перкутанного тракта и/или перфорации ЧЛС, а также полная санация ЧЛС от клинически значимых резидуальных фрагментов (более 3 мм) при выполнении операции из одного доступа. Проведенные исследования позволили выявить преимущества данной методики: снижение интенсивности болевого симптома и степени экстравазации мочи из перкутанного тракта в послеоперационном периоде, сокращение сроков пребывания пациента в стационаре, а также уменьшение потребности в анальгетиках, особенно наркотических [28, 29]. Поскольку при использовании подобного подхода наиболее грозным осложнением служит развитие активного неконтролируемого кровотечения в раннем послеоперационном периоде из перкутанного доступа [30, 31], важным аспектом проводимой в этом направлении работы стало изучение технологии закрытия чрескожного хода с использованием различных гемостатических агентов: фибриновых гелей и гемостатических желатиновых матриксов. Используемые в настоящее время в хирургии фибриновые гели имеют жидкую консистенцию и обладают всеми необходимыми компонентами (тромбин и фибриноген) для тромбообразования при контакте с раневой поверхностью. Важно отметить, что фибриновые гели эффективны независимо от факторов свертывания крови самого пациента, тогда как препаратам, содержащим желатин и тромбин, при контакте с раневой поверхностью требуется собственный фибриноген пациента для запуска процесса свертывания. Желатиновые частицы в этом случае играют роль матрицы для последующего формирования сгустка [32].

Применение гемостатических субстанций при неосложненных ПНЛ впервые было продемонстрировано A. A. Mikhail et al. [33]. Авторы провели рандомизированное исследование, в ходе которого сравнивали результаты лечения двух групп пациентов (основная и контрольная). Основная группа была представлена пациентами, в отношении которых оперативное вмешательство завершилось введением фибринового геля в перкутанный тракт. Полученные результаты позволили авторам заключить, что применение «безнефростомной» методики ПНЛ с использованием фибринового геля оправданно в случаях отсутствия выраженного кровотечения из перкутанного тракта.

В настоящее время эффективность применения гемостатических материалов при «безнефростомной» методике выполнения ПНЛ находится на этапе активного изучения. В то же время продолжается поиск и внедрение в клиническую практику новых оптимальных гемостатических материалов для применения, в том числе и в перкутанной хирургии [34–37].

Целью данной работы стало улучшение результатов лечения нефролитиаза посредством оценки эффективности применения гемостатического матрикса при «безнефростомной» методике выполнения ПНЛ.

Материалы и методы. С 2009 по 2018 г. в НИИ урологии методика «безнефростомной» ПНЛ была применена к 113 пациентам. Критерии включения и невключения в исследование формулировали на основе собственного опыта выполнения «безнефростомной» ПНЛ и на подходах, принятых в мировой практике. Критерии включения: размеры камня не более 300 мм3, отсутствие выраженного кровотечения в процессе оперативного вмешательства, полное удаление конкремента, одиночный доступ, отсутствие выраженной бактериурии (титр <103 КОЕ/л) в бактериологическом анализе мочи, отсутствие в анамнезе атак пиелонефрита, отсутствие перфорации лоханки, продолжительность операции не более 60 мин. Критерии невключения: наличие заболеваний, обусловленных нарушением свертывающей системы крови, получение мутной или с примесью гноя мочи при пункции почки и наличие стриктур ВМП.

В зависимости от применяемой методики удаления камня и способа завершения операции пациенты были разделены на четыре группы (контрольная и 3 группы сравнения). Контрольную группу составили пациенты (n=39), которым оперативное вмешательство выполнялось с применением миниатюризированного перкутанного доступа (16,5 Шр.) с последующим его глухим ушиванием и дренированием собирательной системы почки в послеоперационном периоде с помощью внутренних «JJ» и наружных «J» мочеточниковых стентов. Критериями отбора к применению данного способа завершения операции было отсутствие активной геморрагии на финальном этапе в сочетании с эндоскопическим и рентгеноскопическим подтверждением полного удаления конкремента. Первая группа (n=40) была представлена пациентами, которым вводили гемостатический матрикс в конце операции, несмотря на отсутствие кровотечения из перкутанного тракта. К данным больным применялся также миниатюризированный доступ с установкой внутренних «JJ» и наружных «J» мочеточниковых стентов. Во вторую группу вошли пациенты (n=23), оперированные аналогичным образом, у которых на завершающем этапе была отмечена активная геморрагическая примесь умеренной степени выраженности, потребовавшая для выполнения безнефростомического варианта вмешательства введения в перкутанный тракт гемостатического матрикса. Дренирование оперированной почки проводилось, как и в предыдущих группах. Третья группа (n=11) объединила пациентов после перкутанной нефролитотрипсии, выполненной из одного доступа нефроскопом стандартного размера (24 Шр), которым на завершающем этапе вмешательства ввиду имеющейся умеренной геморрагии для безнефростомического его окончания в область тракта была выполнена аппликация гемостатического матрикса после предварительной установки мочеточниковых стентов.

Гемостатический матрикс на основе лиофилизированного тромбина с активностью 2000 МЕ в объеме 3–5 мл посредством прилагающегося аппликатора вводили под рентгеноскопическим контролем. Методика введения. По проводнику в полость почки заводили аппликатор 12 Сh. Положение аппликатора, конец которого мы старались устанавливать в толще паренхимы почки непосредственно перед входом в ЧЛС, определяли в процессе выполнения ретроградной уретеропиелографии. После извлечения рабочего проводника осуществляли постепенную тракцию аппликатора по направлению к коже, одновременно заполняя свищевой ход гемостатическим матриксом. При этом контрольный проводник оставался в просвете ВМП. Далее в течение 5–10 мин активно наблюдали за отделяемым из перкутанного тракта, за выраженностью гематурии по уретральному катетеру. Также посредством выполнения ретроградной уретеропиелографии оценивали герметичность ЧЛС. В отсутствие кровотечения на кожу накладывали одинарный узловой шов, а страховой проводник удаляли. У ряда пациентов наблюдалось попадание гемостатического матрикса в полостную систему почки. Однако при контрольном УЗИ через 2–3 дня отмечено полное лизирование агента у всех больных.

Контрольная группа была представлена 39 пациентами, которым была выполнена мини-перкутанная нефролитотрипсия (мини-ПНЛ) без последующего введения гемостатика.

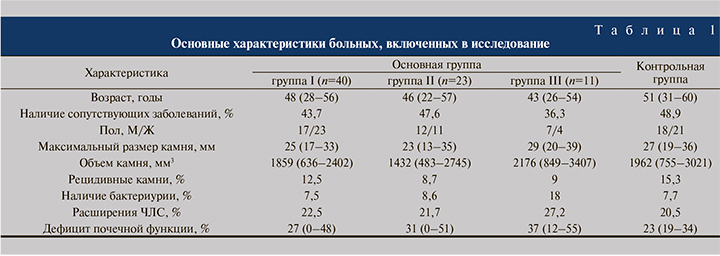

Возраст пациентов варьировался от 22 до 60 лет. Средний размер камня в максимальном поперечнике составил 25 и 27 мм в основной и контрольной группах соответственно (табл. 1).

Предоперационное обследование пациентов проведено по стандартной методике, используемой в отношении пациентов с МКБ. Основное внимание уделяли размеру, количеству и форме конкрементов, их конфигурации и расположению в полостной системе почки, выраженности воспалительного процесса, наличию и степени пиелокаликоэктазии, а также функциональному состоянию почечной паренхимы, поскольку именно эти факторы считаются ведущими при выборе метода лечения. Разница между группами по возрасту, полу, размеру и локализации камней была статистически незначимой.

Стандартную ПНЛ выполняли посредством установки тубуса нефроскопа № 24 Ch после предварительного бужирования пункционного хода телескопическими бужами Алкена. При мини-ПНЛ использовали тубус 16–15 Fr. Для дезинтеграции конкрементов применяли ультразвуковой+пневматический литотриптеры LithoClast Master, лазерную установку Auriga XL. Всем пациентам проводили интраоперационную профилактику воспалительных осложнений путем внутривенной инфузии растворов антибиотиков широкого спектра действия. Все оперативные вмешательства в основной группе пациентов завершали введением предварительно приготовленного гемостатического матрикса в просвет перкутанного тракта. Оперативное вмешательство завершалось установкой наружного или внутреннего мочеточникового стента на 2 и 14 сут. соответственно.

Определены следующие прогностические критерии эффективности, по которым проводили сравнительный анализ групп пациентов: степень снижения уровня гемоглобина, длительность гематурии, ретенция ЧЛС (после удаления J-стента), интенсивность подтекания мочи из чрескожного хода и степень экстравазации в паранефральную клетчатку посредством ультразвукового мониторинга. Все пациенты через 1 мес. после выписки проходили контрольное обследование по стандартной методике.

Статистическая обработка полученных данных проведена на персональном компьютере посредством программы Statistica 10. Доверительная вероятность различия показателей оценивалась с помощью критерия Манна–Уитни.

Результаты. Данные по основным параметрам, посредством которых сравнивались результаты лечения, представлены в табл. 2.

Средняя продолжительность операции имела существенные различия между группами и составила для первой группы 52,0±18,6 (минимально – 27, максимально – 71) мин, для второй – 58,0±21,4 (29–75), для третьей – 38±16,3 (21–65) и для контрольной группы – 49,±34,7 (23-74) мин (рI-II=0,16; рI-III<0,001; pI-к>0,05; рII-III<0,0001; рII-к<0,001; рIII-к<0,05 [к – контрольная группа]).

По уровню снижения гемоглобина статистически значимо различались показатели групп I и III. Следует отметить, что у 1 (2,5%) пациента контрольной группы развилось активное кровотечение в ближайшем послеоперационном периоде, потребовавшее выполнения селективной эмболизации почечной артерии. Ни у одного из пациентов основной группы не было зафиксировано значимого кровотечения из перкутанного доступа с последующей тампонадой ЧЛС. У 7 пациентов контрольной группы и у 1 – основной в ближайшем послеоперационном периоде при УЗИ определено жидкостное образование в паранефральном пространстве (по объему не превысившее 50 мл), свидетельствовавшее о наличии урогематомы. Следует отметить, что ни в одном из случаев не потребовалось выполнения каких-либо интервенций по данному факту. Подтекание мочи из перкутанного тракта отмечено у 1 (9,1%) и 8 (20,5%) пациентов основной и контрольной групп соответственно. Развившийся острый пиелонефрит в послеоперационном периоде у пациентов обеих групп во всех случаях был купирован консервативно. По количеству рестентирований (в связи с сохраняющейся ретенцией после удаления J-стента) и продолжительности послеоперационного койко-дня во всех подгруппах были получены схожие результаты.

Обсуждение. В проведенном исследовании методов удаления конкрементов почек, выполняемых без установки нефростомического дренажа ключевым аспектом их безопасности, стала частота геморрагических осложнений. Приоритетность этого направления в профиле обусловлена вероятностью кровотечения из перкутанного тракта в паренхиме почки, остающегося без классического средства профилактики и контроля в виде нефростомического дренажа. Ввиду общего относительно высокого риска развития геморрагических осложнений после перкутанных вмешательств производилась их профилактика путем заполнения тракта гемостатическим желатин-тромбиновым матриксом. По результатам исследования геморрагическое осложнение, требовавшее дополнительных манипуляций, возникло только у одного пациента группы миниатюризированной перкутанной нефролитотрипсии без дополнительного введения матрикса. В целом этот показатель находится на приемлемом и безопасном уровне для этой категории методов. В то же время необходимо отметить полную сопоставимость по отсутствию геморрагических осложнений перкутанных вмешательств с введением гемостатического матрикса вне зависимости от размеров используемого тубуса инструмента. Достижение эффективного гемостаза в ближайшем послеоперационном периоде определяет длительность сохранения гематурии и является одним из определяющих факторов потребности в продолжении стационарного лечения. Перкутанные вмешательства с применением гемостатического матрикса характеризовались значительно более короткой продолжительностью послеоперационной гематурии при использовании мини-доступа. Таким образом наименее продолжительно примесь крови в моче сохраняется после миниатюризированной «безнефростомической» перкутанной нефролтотрипсии, выполненной с введением в тракт гемостатического агента.

Выводы. Мы отмечаем безопасность использования гемостатического матрикса и считаем дополнительной важной мерой профилактики активного кровотечения из чрескожного хода в раннем послеоперационном периоде. Кроме того, введение гемостатических агентов служит дополнительным фактором, способствующим герметизации тракта и снижающим вероятность экстравазации в паранефральное пространство при использовании миниинструмента. Полученные в ходе исследования данные показывают высокую эффективность способа профилактики кровотечения, применяемого после выполнения «безнефростомического» перкутанного вмешательства.