Введение. Для эндоскопической нефролитотрипсии уролог может выполнить ретроградную интраренальную хирургию (РИРХ) и перкутанную нефролитотрипсию (ПНЛ). С одной стороны, стандартный перкутанный доступ обладает высоким SFR (stone free rate, состоянием, свободным от камней), но в то же время метод нельзя назвать в полной мере безопасным. Осложнения встречаются в 15%, согласно крупному исследованию, включившему 5803 наблюдения [1]. В попытках снизить травматичность вмешательства, но сохранив его эффективность, создавались инструменты меньшего размера [2]. Стандартным доступом является диаметр инструмента от 24 до 30 Ch. Более миниатюрные инструменты пришли во взрослую урологию из педиатрии и уже заняли свою нишу [3]. К минимально инвазивным вмешательствам относят мини-ПНЛ (14–22F), ультрамини-ПНЛ (11–13F) и микро-ПНЛ (4,85–10F) [3–5]. В 2011 г. M. R. Desai и соавт. впервые описали опыт использования микро-ПНЛ на 10 пациентах с камнями почек со средним размером 14,3 мм [5], охарактеризовав метод безопасным и перспективным. Авторы высказали свои сомнения о возможности использования метода при камнях более 2 см. С другой стороны, есть опыт применения микро-ПНЛ и при более крупных камнях, в том числе среди коллег из РФ [6]. Еще до проведения первой перкутанной нефролитотрипсии Hisao Takayasu и соавт. впервые описали гибкий уретеропиелоскоп [7]. Если изначально гибкая уретерореноскопия (УРС) применялась только в качестве диагностики верхних мочевыводящих путей, то уже в 1995 г. был описан опыт применения гольмиевого лазера для литотрипсии ретроградным доступом [8]. Последующие разработки привели к тому, что в 2006 г. был изготовлен первый цифровой гибкий уретеронефроскоп. Он обеспечил более высокое качество изображения и был намного легче по весу из-за встроенного светового кабеля и головки камеры, расположенной внутри уретероскопа, что значительно увеличивает удобство работы для хирурга [9].

Таким образом, наиболее современными методами лечения камней почек являются минимально инвазивные ПНЛ и РИРХ.

В данной работе нами выполнена сравнительная оценка эффективности и безопасности мини-ПНЛ, микро-ПНЛ и РИРХ в лечении камней почек размером до 2 см.

Материалы и методы. В период с октября 2020 по декабрь 2022 г. на базе двух клинических центров (МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова и СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки») 72 пациентам выполнена минимально инвазивная эндоскопическая нефролитотрипсия. Пациентам были выполнены следующие вмешательства: РИРХ (n=30), мини-ПНЛ (n=26) и микро-ПНЛ (n=16). Операции выполнены тремя опытными хирургами (опыт операций более 100). Техника микро-ПНЛ была на этапе освоения. Выбор метода нефролитотрипсии основан на существующих клинических рекомендациях с учетом предпочтений пациента. Все пациенты были информированы о всех доступных методах лечения и особенностях течения послеоперационного периода, показателях эффективности и безопасности каждого метода. В исследование были включены пациенты с камнями размером до 2 см. Всем пациентам на догоспитальном этапе выполнялась компьютерная томография (КТ) без контрастного усиления (n=50), при необходимости исключить индивидуальные анатомические особенности строения ЧЛС – с контрастным усилением (n=22). Оценивались такие КТ-характеристики, как три размера конкремента, его плотность, количество конкрементов и их локализация. У всех пациентов был рассчитан объем конкремента по формуле неравностороннего эллипсоида. Нами были оценены возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ) пациента, наличие каликопиелэктазии, дооперационное дренирование. У всех пациентов оценивались результаты общего анализа мочи и ее бактериологического исследования с определением чувствительности к антибиотикам. При наличии клинически значимого уровня бактерий по результатам посева мочи на догоспитальном этапе пациентам проводилась антибактериальная терапия согласно антибиотикограмме до получения отрицательного результата (отсутствия роста микроорганизмов). Исследование было одобрено локальным этическим комитетом МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова от 21.12.2020, номер протокола заседания этического комитета – 15/2020.

Техника операции

РИРХ. Первым этапом по гидрофильному проводнику (диаметр – 0,36 мм) выполнялась ригидная уретероскопия (8,5 Сh) в литотомическом положении пациента. Предстентирование выполнено 21 больному из 30. По проводнику устанавливался кожух-флексор (11/13 Ch), проксимальный конец которого устанавливался ниже лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС). Далее по нему заводился одноразовый гибкий уретеронефроскоп. Шести из 9 пациентов, которым не выполнялось предстентирование, не удалось установить кожух-флексор. Этим пациентам гибкий уретеронефроскоп заводился до чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) по проводнику. В конце операции выполнялась установка внутреннего мочеточникового стента или мочеточникового катетера.

Микро-ПНЛ и мини-ПНЛ. В модифицированной позиции Вальдивиа под рентгеноскопическим контролем первым этапом устанавливался мочеточниковый катетер. Доступ в ЧЛС выполнялся всевидящей иглой, «all-seeing needle», (в случае микро-ПНЛ) и стандартной пункционной иглой 18G (в случае мини-ПНЛ) под ультразвуковым и ретгеноскопическим контролем. Всем пациентам пункционный ход бужировался до 8 Fr для микро-ПНЛ, для мини-ПНЛ выполнялось одномоментное или поэтапное бужирование до 16 Fr. Мини-ПНЛ выполнялась мини-нефроскопом 15 Fr.

Решение об установке нефростомического дренажа в конце операции принималось в зависимости от интенсивности геморрагии.

Всем пациентам выполнена лазерная нефролитотрипсия с применением тулиевого волоконного лазера FiberLase U2 с максимальной мощностью 40 Вт. Диаметр волокна для РИРХ и микро-ПНЛ – 200 мкм, 400 мкм для мини-ПНЛ. Литотрипсия выполнялась в режимах фрагментации (4 Дж/24 Вт) и дробления «в пыль» (0,2 Дж/6 Вт). Время операции отсчитывалось с момента введения инструмента в мочевой пузырь до выполнения финального рентгеноскопического контроля.

Уровень гемоглобина и креатинина оценивался у всех пациентов до и после операции, фиксировалась разница этих показателей. Эффективность операции (состояние, свободное от камней, SFR) оценивалась по результатам мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) без контрастного усиления, выполненного на 1–3-е сутки после операции. SFR считался достигнутым в отсутствие резидуальных фрагментов >4 мм. Осложнения (безопасность метода) регистрировались на основе классификации осложнений по Clavien–Dindo [10].

Статистический анализ

Статистический анализ был выполнен с помощью программного обеспечения SPSS, версия 20.0 (IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows®, Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.). Нормальность распределения была оценена с помощью теста Шапиро–Уилка. Все данные в таблицах представлены как медиана и межквартильный размах. В тексте данные представлены как среднее арифметическое, минимальное и максимальное значения в группе. Различия характеристик пациентов и периоперационных факторов были проанализированы с использованием непараметрического критерия Краскела–Уоллиса. При обнаружении статистически значимых различий между группами дополнительно выполнялось попарное сравнение совокупностей с использованием апостериорного критерия Данна. При анализе факторов, влияющих на SFR, были использованы U-критерий Манна–Уитни и хи-квадрат, для количественных и номинальных данных соответственно. Во всех статистических исследованиях значения с p<0,05 рассматривались как статистически значимые.

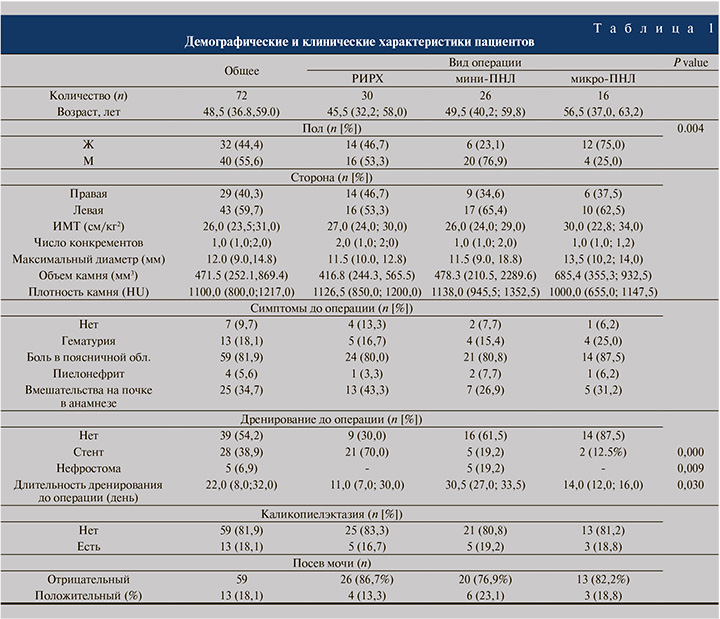

Результаты. Средний возраст всех пациентов составил 47,7 (22–84) года. Пациенты в группах РИРХ, мини-ПНЛ и микро-ПНЛ не различались по возрасту, стороне поражения, наличию вмешательств на той же почке в анамнезе и индексу массы тела (ИМТ.) По полу были статистически значимые различия между группами мини-ПНЛ и микро-ПНЛ, в последней было больше женщин (р=0.003). Статистически значимых различий в трех группах по КТ-характеристикам (максимальный диаметр, плотность, объем и количество камней, наличие каликопиелэктазии) не выявлено. Выявлены статистически значимые различия в трех группах по наличию дренажей до операции и по продолжительности дренирования. Пациентам в группе РИРХ чаще было выполнено предстентирование со средней продолжительностью дренирования 15,9 (0–57) дня. Демографические характеристики пациентов и догоспитальные клинические характеристики представлены в табл. 1.

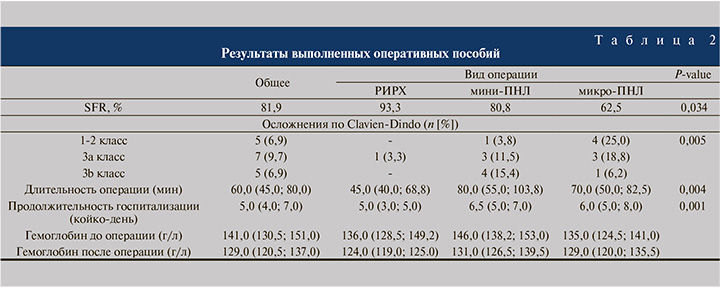

SFR статистически значимо различался среди групп (р=0.034). Общий SFR составил 81,9% (n=59). В группах РИРХ, мини-ПНЛ и микро-ПНЛ SFR составил 93,3%, 80,8 и 62,5% соответственно. При попарном анализе статистически значимая разница обнаружена между группами РИРХ и микро-ПНЛ, где повторное вмешательство понадобилось 2 пациентам из 30 и 6 из 16 соответственно (р=0.026). Пациентам группы РИРХ была выполнена литоэкстракция резидуальных фрагментов корзинкой. Трем пациентам из шести с резидуальными фрагментами в группе микро-ПНЛ также была выполнена литоэкстракция ретроградно гибким инструментом (резидуальный фрагмент камня мигрировал в верхнюю треть (в/3) мочеточника), одному пациенту потребовалась повторная литотрипсия, а оставшиеся два пациента с резидуальными фрагментами по 4 мм оставлены под наблюдение. Результаты эффективности операций представлены в рисунке.

Общий процент осложнений 1-го и 2-го классов, класса 3а и класса 3b составил 6,9%; 9,7 и 6,9% соответственно. Статистически значимая разница выявлена между группами РИРХ и микро-ПНЛ (р=0.021) при попарном анализе в группе осложнений 1-го и 2-го класса по Clavien–Dindo. Осложнения 3-го класса достоверно не различались среди групп. Значимых различий по уровню гемоглобина в 1-е сутки после операции в группах не зарегистрировано. Средняя продолжительность операции среди всех пациентов составила 67,4 (30–155) мин и статистически значимо различалась между группами (р=0,004). Наиболее продолжительным вмешательством было мини-ПНЛ (79,8 (30–145) мин), а наименее продолжительным – РИРХ (55,7 (30–155) мин). Попарный анализ выявил значимую разницу именно между вышеуказанными группами (р=0,003). Средний койко-день составил 5,8 (1–17) койко-дней (к/д), при значимых различиях между группами РИРХ против мини-ПНЛ и РИРХ против микро-ПНЛ, р=0.004 и р=0,007 соответственно. Наименее продолжительная госпитализация была в группе РИРХ (4,5 [1–12] к/д). Результаты выполненных оперативных пособий представлены в табл. 2.

Обсуждение. Четких руководств по выбору метода минимально инвазивной эндоскопической нефролитотрипсии на данный момент не существует. В различных базах данных можно найти лишь небольшое количество статей по теме сравнения мини-ПНЛ, микро-ПНЛ и РИРХ между собой.

Stone-free rate

Eckoc и соавт. провели исследование, в котором сравнивали результаты мини-ПНЛ и РИРХ у пациентов с конкрементами размером 2–3 см. В работе выявлены различия в параметре SFR: 88 против 78% в группах мини-ПНЛ и РИРХ соответственно [11]. Xiao-Shuai Gao и соавт. опубликовали крупный мета-анализ [12], где сравнили малоинвазивные перкутанные доступы и РИРХ. Мини-ПНЛ показала более высокий SFR, чем РИРХ (p=0,83), в то время как SFR для РИРХ и микро-ПНЛ был сопоставимым (p=0,78). В нашем исследовании группы достоверно различались по показателю SFR. Он был выше в группе РИРХ по сравнению с группой мини-ПНЛ: 93,3 против 80,8%, при том что в исследование включались пациенты с камнями почек размером до 2 см. Однако при попарном анализе разница была статистически достоверной именно между группами РИРХ и микро-ПНЛ (р=0,026), значимой разницы между группами РИРХ и мини-ПНЛ, мини-ПНЛ и микро-ПНЛ выявлено не было.

Однако при анализе результатов важно учитывать такой параметр, как локализация конкремента. По локализации камни почки могут быть классифицированы как камни верхних и средних групп чашечек, нижних групп (нижнего полюса) чашечек и лоханки [13]. Вопрос к ведению пациентов с камнями нижнего полюса до сих пор остается предметом споров [14]. SFR для камней нижнего полюса в группе мини-ПНЛ оказался выше, чем в группе РИРХ (p=0,003) [12]. Abdulkadir Tepeler и соавт. в своем ретроспективном анализе пациентов, которым выполнялась микро-ПНЛ, продемонстрировали эффективность операции, равную 85,7% для камней нижнего полюса (средний размер – 17,8 мм), при этом у пациентов в анамнезе были безуспешные сеансы дистанционной литотрипсии (ДЛТ) или РИРХ.

А для камней другой локализации и аналогичного диаметра SFR эффективность составила 93% [15]. В нашем исследовании в группе РИРХ камни чаще располагались в среднем и верхнем полюсах почки в 50,5; 33,3% соответственно против 46,7% в нижнем полюсе при условии, что у большей части пациентов было 2 камня и более (n=16).

В группе микро-ПНЛ камни нижнего полюса встречались в 31,2% наблюдений. В своей работе Tok и соавт. сравнили мини- и микро-ПНЛ для конкрементов среднего размера, расположенных в нижних чашечках. Было выявлено, что оба этих метода могут быть применены для камней нижних чашечек, поскольку они имеют схожие показатели эффективности и частоты возникновения осложнений. Однако микро-ПНЛ предпочтительнее, потому что ассоциирована с меньшей кровопотерей. К сожалению, исследований, в которых проводилось сравнение малоинвазивной ПНЛ и РИРХ между собой в отношении камней нижнего полюса недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы.

Осложнения

По данным крупного мета-анализа в группах мини-ПНЛ и РИРХ статистически значимой разницы в отношении таких осложнений, как лихорадка, инфекции мочевыводящих путей, кровотечение, боль и перфорация, не выявлено [12]. Общее число осложнений в группах ультрамини-ПНЛ и микро-ПНЛ было выше, чем в группе РИРХ, однако разница не была статистически значимой. В нашем исследовании статистически достоверная разница выявлена для осложнений 1-го и 2-го классов по Clavien–Dindo в группах РИРХ и микро-ПНЛ (р=0.021): 0 против 25% соответственно. Среди этих 25% в группе микро-ПНЛ были три пациента с почечной коликой, разрешившейся консервативно, и один пациент с повышением температуры тела в раннем послеоперационном периоде. Осложнения 3а-класса достоверно не различались среди групп и составили 3,3% в группе РИРХ, 11,5 и 18,8% в группах мини-ПНЛ и микро-ПНЛ соответственно. Аналогично осложнения 3b-класса составили 0% в группе РИРХ, 15,4 и 6,2% в группах мини-ПНЛ и микро-ПНЛ соответственно, разница не была статистически значимой. В группе микро-ПНЛ все повторные вмешательства были выполнены по поводу резидуальных фрагментов (3 ретроградных литоэкстракции под спинно-мозговой анестезией [СМА] и 1 литотрипсия перкутанным доступом под общим обезболиванием). В группе мини-ПНЛ четырем пациентам выполнена перкутанная литотрипсия/литоэкстракция через существующий доступ, одному пациенту выполнена ретроградная уретероскопия, литоэкстракция под СМА в связи с миграцией резидуального фрагмента конкремента в ср/3 мочеточника. Двум пациентам потребовалось выполнение перкутанной чрескожной нефростомии (ЧПНС) по поводу обструктивного пиелонефрита в связи с образованием сгустков, нарушающих адекватное дренирование почки (первичная операция завершилась без установки нефростомического дренажа).

Zhenhua Gu и соавт. [17] провели мета-анализ научных работ, сравнивающих микро-ПНЛ и РИРХ. По результатам, последний метод был ассоциирован с более выраженным падением гемоглобина (p<0,001) и с более высоким SFR (p=0,04). Статистически значимых различий по общему числу осложнений (p=0,99), времени операции (p=0,53) и продолжительности госпитализации (p=0,28) выявлено не было. Аналогично в другом исследовании послеоперационное снижение уровня гемоглобина также было меньше в группе РИРХ.

С другой стороны, этот метод оказался более успешным с точки зрения потребности в использовании наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде [11]. В то же время по результатам другого мета-анализа микро-ПНЛ, напротив, показал более высокий SFR, но здесь уже наблюдалось более значимое падение гемоглобина и более продолжительный койко-день [18].

Длительность операции

При сравнении малоинвазивных ПНЛ и РИРХ время операции было ниже в группе мини-ПНЛ (p=0,42) [12].

В нашем исследовании наименее длительной операцией оказалась РИРХ (55,7 [30–155] мин), а наиболее длительной – мини-ПНЛ (79,8 [30–145] мин), при попарном анализе именно между этими группами разница была статистически достоверной (р=0,003). Разница в длительности операции между РИРХ и микро-ПНЛ, микро-ПНЛ и РИРХ не была значимой. Mahmoud и соавт. провели сравнение РИРХ и микро-ПНЛ у детей, и между группами не было обнаружено различий в отношении продолжительности операции [19]. Однако этот параметр имеет ряд ограничений при сравнении в разных исследованиях, т.к. нет стандартного критерия отсчета начала операции, например при выполнении ПНЛ на животе учитывается поворот пациента после катетеризации мочеточника и т.д.

Продолжительность госпитализации

В нашем исследовании были выявлены значимые различия в группах по продолжительности госпитализации с преимуществом в группе РИРХ (4,5 [1–12] к/д). А в группах мини-ПНЛ и микро-ПНЛ средний койко-день составил 6,5 (3–12) и 6,9 (3–17) соответственно. Согласно вышеупомянутому исследованию Eckoc и соавт, аналогично продолжительность пребывания в стационаре была меньше в группе РИРХ по сравнению с группой мини-ПЕРК [11]. Если обратиться к мета-анализам, сравнивающим микро-ПНЛ и мини-ПНЛ, более короткое время госпитализации в группе микро-ПНЛ не является статистически значимым. Что примечательно, в группе микро-ПНЛ в раннем послеоперационном периоде чаще требовалась установка внутреннего мочеточникового стента по поводу почечной колики [12]. Эти данные согласуются с результатами нашего исследования.

К недостаткам РИРХ можно отнести дорогие расходные материалы, необходимость в проведении этапного лечения (предстентирование), риск серьезных повреждений мочеточника [17]. В нашем исследовании зафиксированы краткосрочные результаты, т.е. анализ развития стриктур не проводился. А в отношении микроперкутанного доступа «обратной стороной медали» является невозможность извлечения фрагментов конкремента, т.е. камень должен быть раздроблен «в пыль» [21]. Также вероятность создания высокого внутрилоханочного давления выше, т.к. си-стема является закрытой, т.е. без оттока жидкости через интубационный интродьюсер. С другой стороны, лучшая эргономика инструмента (камера вне стола, легкая ручка) и одношаговый доступ являются неоспоримыми преимуществами этого метода. Более низкие показатели SFR в нашем исследовании в группе микро-ПНЛ могут быть обусловлены этапов освоения методики.

Выводы. РИРХ оказалась наиболее эффективной операцией по результатам проведенного исследования, т.е. имела наибольший показатель SFR. Однако важно понимать, что в этой группе пациентов с камнями нижних чашечек было меньше, чем пациентов с камнями других локализаций. По количеству осложнений 1-го и 2-го класс по Clavien–Dindo, по длительности операции и продолжительности госпитализации РИРХ также показала наиболее высокие значимые результаты. При этом по количеству осложнений 3-го класса достоверных различий не выявлено. Между группами микро-ПНЛ и мини-ПНЛ достоверных различий по эффективности и безопасности выявлено не было. Таким образом, исследований, сравнивающих минимально инвазивные методы эндоскопической нефролитотрипсии, недостаточно, чтобы сделать конкретные выводы: какой метод является наиболее эффективным и безопасным? Мы считаем, что каждое клиническое наблюдение требует индивидуального подхода. Необходимо продолжение исследований в этой области с целью создания оптимального алгоритма выбора метода эндоскопической нефролитотрипсии.