Пациенты с заболеваниями единственной почки составляют особую группу ввиду важности сохранения ее функции в процессе лечения. В условиях высокой распространенности гормонально-метаболических нарушений проблема коррекции ее патологических состояний приобретает новое звучание. Совершенно очевидно, что при наличии лишь одной функционирующей почки риск развития хронической болезни почки (ХБП) существенно выше, чем при наличии обоих органов. Одновременно с этим настораживают эпидемиологические данные, в соответствии с которыми показатель заболеваемости единственной почки за последние 50 лет вырос почти в 2 раза [1, 2]. Согласно данным [2], различная патология единственной почки выявляется у 87,9% пациентов, что в несколько раз превышает аналогичные показатели 1950–1990-х гг. При этом наиболее частыми заболеваниями были инфекции верхних мочевыводящих путей (51,7%) и нефролитиаз (27,6%). Согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологов, единственная почка является независимым предиктором камнеобразования [3]. Наличие камня в ее чашечно-лоханочной системе (ЧЛС) нередко требует проведения хирургического вмешательства, так как существует опасность обструкции верхних мочевыводящих путей и развития постренальной анурии.

В настоящее время перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) остается основным методом лечения крупных почечных камней [4, 5]; ее первичная эффективность достигает 85% [6]. По данным группы CROES [7], пациенты с солитарной почкой составляют примерно 3,3% от всех, кому показана ПНЛ. Однако существенным сдерживающим фактором в проведении чрескожных вмешательств служит риск тяжелых осложнений. Так, их частота составляет 16,7% при выполнении операции из одного доступа и увеличивается до 37,9% при использовании нескольких доступов [8]. При этом на долю сосудистых осложнений приходится 5,6% [9]. Примерно в 60% случаев они требуют гемотрансфузии, в 0,5% – ангиоэмболизации [10]. Кровотечения, частота которых при выполнении ПНЛ единственной почки достигает 10% [11], могут требовать нефрэктомии, т.е. приводить к аренальному состоянию. По мнению [12], несмотря на то что частота осложнений после ПНЛ у пациентов с единственной почкой выше, она находится в приемлемом диапазоне, обеспечивая высокую эффективность и сохранение адекватной функции почки.

Целью настоящего обзора литературы была оценка эффективности ПНЛ для больных с камнями единственной почки.

Поиск проводили в базах данных Embase, Medline, Google Scholar, Scopus за период с 2010 по 2019 г. Ключевыми словами для поиска были solitary kidney, staghorn, stones, PCNL. Критерии включения: оригинальные статьи, описывающие применение ПНЛ в отношении пациентов с крупными и коралловидными камнями единственной почки, а также сравнивающие данный метод лечения с другими. В итоге отобрано 94 статьи, из которых после изучения абстрактов для анализа использованы 16. Был выполнен несистематический обзор включенных статей. Данные были объединены с дальнейшим определением характера их распределения с помощью критерия нормальности Колмогорова–Смирнова. В зависимости от распределения были рассчитаны среднее и стандартное отклонения либо медиана и размах. Статистическая обработка проводилась с помощью SPSS Statistics 22.0.

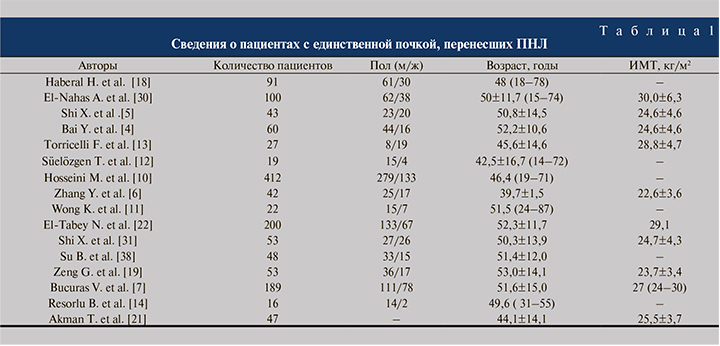

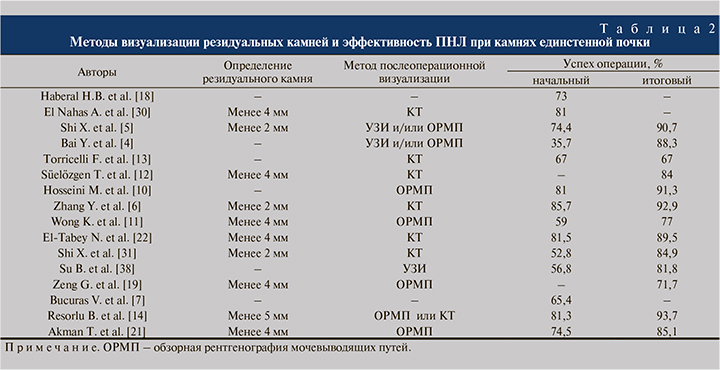

Демографические данные пациентов с единственной почкой приведены в табл. 1. Начальная частота полного избавления от камня составила в среднем 68,3±14,2%, итоговая – 86,5±4,9%. Не все авторы оценивали размеры резидуальных фрагментов, что могло влиять на показатели эффективности операции, среди определивших имеются разногласия в том, какой размер клинически значим (2 или 4 мм) [13]. Самые большие (5 мм) размеры для оставшихся конкрементов установлены в работе B. Resorlu и et аl. [14]. В статьях указаны различные методы визуализации, с помощью которых выявляли остаточные камни: УЗИ, КТ без контраста, обзорная рентгенография (табл. 2).

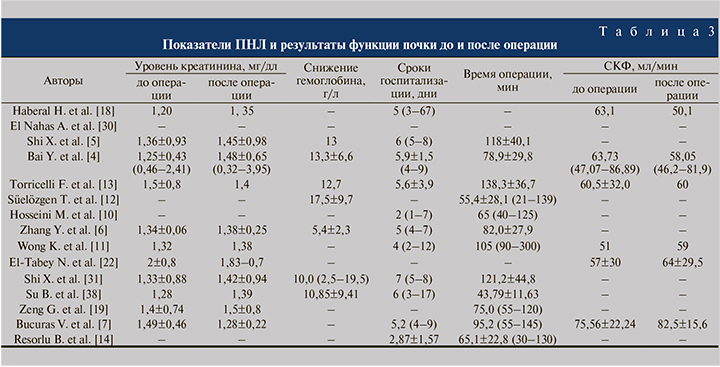

Среднее время операции составило 86±25 (43,7–138,3) мин, длительность госпитализации – 5 (2–6) дней. Предоперационный уровень креатинина был равен 137 (110–200), послеоперационный – 142 (122–183) ммоль/л. Разница уровня гемоглобина до и после ПНЛ составила в среднем 7,8 (1,3–17,5) г/л. Скорость клубочковой фильтрации до операции была равна 62,3±7.5 мл/мин/1,73 м2, после нее не превышала 62,5±9,3 мл/мин/1,73 м2 (табл. 3).

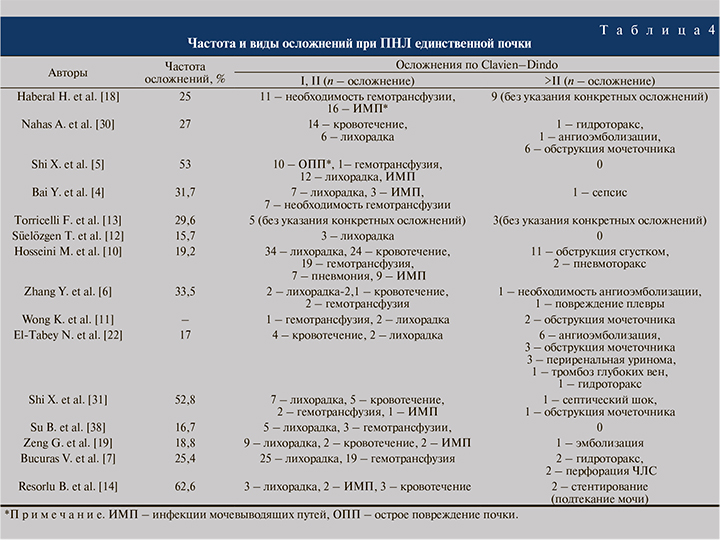

Общая частота осложнений варьировалаcь от 10,6 до 68,8%, составив в среднем 29,9%. Наиболее частыми среди них в послеоперационном периоде были лихорадка, инфекция мочевыводящих путей и кровотечение, требовавшее проведения гемотрансфузии. В большинстве случаев имели место осложнения I, II степеней по Clavien–Dindo, не требовавшие дополнительных вмешательств. Среди осложнений III степени и более преобладали состояния, требовавшие стентирования мочеточника (перфорации ЧЛС или мочеточника, его обструкция сгустком или камнем), и кровотечения, не поддававшиеся консервативному лечению, с необходимостью проведения ангиоэмболизации. Несмотря на небольшое количество серьезных осложнений при ПНЛ камней единственной почки, их развитие требует от уролога взвешенного подхода к диагностике и лечению (табл. 4).

Данные литературы о частоте мочекаменной болезни (МКБ) у больных с единственной почкой относятся в основном к 1980-м гг. Они составляли тяжелую группу урологических пациентов, требовавших стационарного лечения [15]. A. P. Ganpule [16] установил, что единственная почка сама по себе – уже прогностический фактор развития в ней патологического процесса. Так, в оставшейся после нефрэктомии контралатеральной почке заболевание развивается в 70% случаев, при врожденной единственной почке – в 47%, при этом у 41,6% больных был диагностирован нефролитиаз.

Первая ПНЛ выполнена в 1976 г. I. Fernström и B. Johansson [17]. С тех пор произошел значимый шаг вперед не только в технологиях, но и в методике выполнения данной операции, обеспечивавший высокую эффективность. Однако помимо очевидных преимуществ ПНЛ характеризуется и риском развития серьезных осложнений: повреждение внутренних органов, сепсис, кровотечение, которое может потребовать проведения ангиоэмболизации и гемотрансфузии [14, 18, 19]. Перкутанная нефролитотрипсия единственной почки технически не отличается от таковой при лечении камней у пациентов с обеими почками [20, 21], но в отличие от дистанционной литотрипсии и ретроградной интраренальной хирургии (РИРХ), успешность которых в этих группах пациентов не различается, выполнение ПНЛ пациентам с солитарной почкой характеризуется большей морбидностью [22, 23].

Группа CROES Мирового общества эндоурологов провела исследование по изучению результатов перкутанного лечения больных с камнями единственной почки [7]. Из 5745 оперированных больных МКБ у 189 (3,3%) почка была единственной. Однако причины данного состояния (аномалия, травма, онкология, нефункционирующая почки или донорство) в исследовании приведены не были. Достоверно большее количество больных с единственной почкой имели сердечно-сосудистые заболевания, использовали антикоагулянты и кортикостероиды. Ранее они были подвергнуты ПНЛ, пиелолитотомии и нефростомии (р<0,0001) достоверно чаще, чем пациенты с обеими почками. В обеих группах чаще проводилась пункция нижней и средней групп чашечек, чем верхней. Однако у больных с единственной почкой пункция ЧЛС в основном проводилась через среднюю чашку, у больных с билатеральными почками – через нижнюю. Процент освобождения от камней при единственной почке был достоверно ниже (65,4 против 76,1%). Им чаще проводилась гемотрансфузия (10,1 против 5,6%) и был выше средний дооперационный (140/100 мкмоль/л) и послеоперационный (150/110 мкмоль/л) уровень креатинина. Группы были похожими по таким показателям, как доля неуспешных операций (1,1 и 1,8%), частота развития гидроторакса (1,1 и 1,9%), перфорации ЧЛС (4,3 и 3,3%) и лихорадки (13,3 и 10,4%). Для анализа послеоперационных осложнений использовали классификацию Clavien–Dindo [24–26], которая также отражает степень тяжести осложнений после перкутанной хирургии нефролитиаза [27–29].

Среди отобранных работ, посвященных выполнению ПНЛ пациентам с крупным камнем единственной почки, только в четырех объем выборки превысил 100 человек [7, 10, 22, 30]. Наименьшее число (17) пациентов было в работе K. A. Wong et al. [11], что, несмотря на схожие данные с результатами других авторов, могло привести к ложным результатам из-за небольшой выборки. Во всех исследованиях мужчин было больше, чем женщин, кроме работы [13], где 19 из 27 пациентов были женщинами. В трех публикациях средний возраст пациентов был менее 45 лет, но во всех работах одним из критериев включения был возраст старше 18 лет, кроме исследования T. Süelözgen et al. [12]. Они оперировали больных старше 14 лет, что могло обусловить значимое уменьшение среднего возраста. Похожая ситуация имела место в работе A. R. El-Nahas et al. [30], где, несмотря на средний возраст 50 лет, самому младшему пациенту было 15 лет. Стоит также упомянуть, что в большинстве работ отсутствуют данные о диапазоне возраста всех пациентов, а авторы обошлись лишь упоминанием среднего возраста и стандартного отклонения этого показателя.

Изученные нами работы отличались отсутствием однородности в использованных методах выявления резидуальных камней. Только в некоторых исследованиях использовали бесконтрастную КТ [6, 12–14, 22, 30, 31], в то время как остальные авторы выполняли обзорную рентгенографию или УЗИ. Ввиду разной чувствительности вышеперечисленных методов диагностики очевидно, что данная гетерогенность обусловливает значительное различие в определении успеха ПНЛ. Так, в работе Y. Bai et al. [4] начальная эффективность операции оценивалась в 35,7%, что подтверждалось данными рентгенографии и/или УЗИ, в то время как в работах, где использовалась КТ, начальный успех ПНЛ был не менее 80%.

Наиболее частым осложнением ПНЛ является лихорадка, вероятность развития которой равна 0–32,1% [32].

A. M. Bootsma et al. [33] установили, что длительность операции служит одним из основных факторов, влияющих на риск ее возникновения. В работе [34] помимо продолжительности вмешательства также выделяли размер камня и наличие бактериурии как факторы риска лихорадки в послеоперационном периоде.

В литературе описаны различные факторы, которые ассоциируются с риском кровотечения. Так, A. Nouralizadeh et al. [35] относили к ним ожирение, наличие коралловидного камня, длительность операции и отсутствие гидронефроза. Коралловидный камень может ассоциироваться с серьезным кровотечением после ПНЛ, требующим проведения хирургического вмешательства для его коррекции [8]. В исследовании [36] из 17 пациентов, которым потребовалась ангиоэмболизация, у 8 был коралловидный камень. После удаления одной из почек происходит компенсаторная гипертрофия паренхимы оставшейся единственной почки с увеличением ее толщины [11]. Это также может увеличивать риск развития кровотечений при выполнении ПНЛ. К факторам риска кровотечения следует отнести и камень верхней чашечки, выполнение нескольких доступов и малый опыт хирурга [11, 12]. Последний особенно важен, так как при относительно благоприятном состоянии пациента ПНЛ может оказаться недостаточно успешной и в дальнейшем потребовать дополнительных вмешательств. При ПНЛ наибольшее количество осложнений наблюдается на этапе освоения методики, поэтому они напрямую ассоциируются с опытом хирурга. Кроме того, при удалении камня единственной почки необходимо соблюдать баланс между агрессивным влиянием ПНЛ и ее эффективностью. У больных с единственной почкой по сравнению с пациентами с двумя почками наблюдается достоверно более низкий процент освобождения от камней. Данный факт наводит на следующую мысль: урологи соблюдают сравнительно большую осторожность при создании перкутанного доступа и удалении камня. Это, возможно, служит причиной менее тщательного извлечения всех фрагментов камня во избежание развития кровотечения и других осложнений ПНЛ. Однако больным с единственной почкой нужно соблюдать компромисс между необходимостью сохранения функции почки и стремлением максимально освободить ее ЧЛС от резидуальных камней. При этом вероятность будущих интервенций на почке снижается и лучше сохраняется ее функция.

Хорошей возможностью оценить влияние ПНЛ на функцию почки является анализ результатов ее выполнения пациентам с единственной почкой. V. Bucuras et al. [7] считают, что ПНЛ сложных камней единственной почки приводит к снижению функции последней, при этом уровень креатинина после операции измеряли только через месяц. В других работах, наоборот, отмечают улучшение функциональных показателей после ПНЛ [37, 38]. A. Basiri et al. [39] изучали функцию почки через 6 мес. после операции. Согласно их данным, ПНЛ приводила к улучшению или стабильному уровню СКФ. N. A. El-Tabey et al. [22] оценивали отдаленные результаты в течение 3,1±1,4 (2–8) года. У 31% пациентов наблюдалось значительное снижение концентрации креатинина в крови и увеличение СКФ (улучшением считали ее повышение более чем на 20%), у 53,5% обследованных показатели оставались на прежнем уровне. Ухудшение функции почки наблюдалось у 15,5% больных.

Рассматривая ПНЛ с точки зрения эффективности и частоты развития осложнений у рассматриваемой группы пациентов, стоит также учитывать ее преимущества и недостатки относительно других методов лечения крупных камней. A. Al-Huayan et al. [40] провели сравнительный анализ результатов лечения больных с камнями единственной почки, распределенных в две группы. Пациентам первой группы выполнялась ПНЛ, второй – лапароскопическая пиелолитотомия. Статистически значимых различий в характеристике больных обеих групп не было. Продолжительность операции была больше при лапароскопии (130,6±38,7 против 108,5±18,7 мин). Авторы не наблюдали достоверной разницы в объеме кровопотери (166,4±98,3 и 172,8±102,4 мл), времени приема анальгетиков (1,6±0,5 и 1,1±0,3 сут.) и сроках госпитализации (4,5±1,9 и 4,4±1,4 сут.). Процент (100 и 96%) освобождения от камней и количество больных, которым проводилась гемотрансфузия, 3 (5,5%) и 3 (6%), были одинаковыми. Группы статистически значимо различались по частоте развития послеоперационной лихорадки (5,5 против 18,0%).

X. Shi et al. [5] сравнили применение ПНЛ и РИРХ в отношении пациентов с крупным камнем единственной почки. Начальная частота успеха операции в группах составила 74,42 против 34,88% (р<0,001), хотя после повторных процедур эффективность операций была сопоставимой (90,7 и 88,37% соответственно, р=0,713). В группе ПНЛ повторное вмешательство требовалось значительно реже, чем в группе пациентов, которым проводилась РИРХ (16,3 против 63,8%, р<0,001). Частота осложнений при РИРХ была несколько ниже, но группы по этому показателю не различались (р=0,193). Авторы пришли к выводу, согласно которому с учетом меньшего количествоа повторных вмешательств отсутствие разницы в эффективности, достигаемой уже после первой операции, ПНЛ можно рассматривать как «золотой» стандарт оперативного лечения крупных камней единственной почки. Похожие данные получили Y. Zhang et al. [6], сравнив результаты ПНЛ и РИРХ при камнях единственной почки размером 2–3 см. Время операции было меньше при ПНЛ, чем при РИРХ (82,0±27,9 мин против 117,2±23,1; р<0,001), длительность госпитализации, напротив, выше (13,9±1,6 и 7,3±1,2 дня соответственно; р<0,001). После ПНЛ частота успеха достигла 85,7%, в то время как в группе РИРХ данный показатель был равен 58,8% (р=0,008). Показатели окончательной эффективности составили 92,8 и 85,2% соответственно (р>0,05). Частота осложнений в группах не различалась. Авторы сделали следующий вывод: ПНЛ может рассматриваться как основной метод лечения данной группы пациентов, но при риске развития серьезных осложнений в отношении отдельно взятых пациентов предпочтение следует отдавать РИРХ.

Перкутанная нефролитотрипсия – высокоэффективный метод лечения больных с крупными камнями единственной почки. Осложнения, несмотря на их серьезность, развиваются относительно редко, что достигается индивидуальным подходом к каждому пациенту с учетом его состояния и всех факторов риска.