Введение. С развитием эндоскопической урологии и совершенствованием эндоскопического инструмента отмечено значительное уменьшение роли традиционных открытых оперативных вмешательств в лечении пациентов, страдающих коралловидным нефролитиазом. Согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологов, открытые операции по поводу мочекаменной болезни выполняются только для удаления коралловидных камней очень большого размера, что составляет примерно 1,5% от всех операций [1].

По данным большинства отечественных и зарубежных авторов, эффективность перкутанной нефролитотомии (ПНЛ) для пациентов с коралловидными камнями почек варьируется от 55 до 98% [2–4]. В некоторых работах отмечена прямая зависимость: чем больше размеры камня и сложнее его конфигурация, тем чаще требуется выполнение повторных и дополнительных оперативных вмешательств [5]. В статье, основанной на результатах анализа большой группы больных, был сделан вывод, согласно которому эффективность ПНЛ при полных коралловидных камнях почек при использовании не более двух доступов не превышает 50% [6]. Однако в других работах показатель эффективности составил 70–83% [3, 4]. Результаты мульти-ПНЛ оцениваются в 83–89%, при этом указывается на наличие прямой зависимости между частотой кровотечений, гнойно-воспалительных осложнений и количеством выполненных доступов [6–9].

Таким образом, вопрос о необходимости и целесообразности выполнения множественных перкутанных доступов для пациентов с полными коралловидными камнями почек остается крайне актуальным. В данной статье мы обобщили свой опыт выполнения ПНЛ пациентам, страдающим полными коралловидными камнями почек.

Цель: провести сравнительный анализ результатов выполнения ПНЛ из моно- и мультидоступов.

Материалы и методы. В НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина с 2011 по 2016 г. выполнено 2264 ПНЛ. У 875 пациентов выявлены коралловидные камни почек стадии К3–К4 по классификации, разработанной в НИИ урологии в 1983 г. [10].

В нашем исследовании все пациенты обследованы на предоперационном периоде по общепринятому алгоритму для данной категории больных. Медиана возраста составила 57 (32; 69) лет, 640 (73,3%) больных данной группы стрдали сопутствующими заболеваниями. Медиана размера камня составила 59 (46; 88) мм, медиана объема камня – 694 (381; 1223) мм3. Наибольший размер и его объем рассчитывали на основании данных бесконтрастной КТ. У 592 (67,7%) больных диагностировали камни стадии К3, у 281 (32,4%) – стадии К4. Рецидивный нефролитиаз выявлен у 397 (45,3%) пациентов, при этом у подавляющего большинства этих больных, а именно у 211 (53,1%), в анамнезе были выполнены открытые оперативные вмешательства по поводу мочекаменной болезни и ее осложнений. У 627 (71,7%) больных, по данным бактериологического исследования мочи, выявлен рост микрофлоры. По данным УЗИ почек, в 482 (55,1%) случаях отмечено расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС). Динамическая нефросцинтиграфия во всех наблюдениях выявила нарушения секреторной и экскреторной функций почки. При этом медиана дефицита секреторной функции составила 41 (30; 68)%.

Оперативные вмешательства в объеме моно- и мульти-ПНЛ выполнены под эндотрахеальным наркозом в положении больного на животе. Доступы к ЧЛС осуществлены под сочетанным ультразвуковым и рентгеноскопическим контролем с предварительной установкой мочеточникового катетера. Планирование пункционных доступов к камню и их количества осуществлено на дооперационном этапе. В отношении тех пациентов, которым запланировано выполнить операцию по методике мульти-ПНЛ, мы последовательно создавали несколько доступов к ЧЛС в самом начале оперативного вмешательства с оставлением струн-проводиков. Бужирование основного пункционного канала выполнено при помощи телескопических бужей Alken до 24–26 Шр. В 52% (126 из 244) наблюдений для создания дополнительных доступов мы использовали мини-нефроскоп, при этом пункционный ход был бужирован при помощи специально предназначенных для данного инструмента бужей размером 14,5 и 15,5 Шр. Для дезинтеграции конкрементов использовали ультразвуковой или пневматический литотриптер фирмы «LithoClast Master». Оперативное вмешательство завершили установкой нефростомического дренажа № 14–20 Шр.

В послеоперационном периоде для определения резидуальных фрагментов выполнены УЗИ, обзорная урография, по показаниям – КТ. Клинически значимыми считались резидуальные фрагменты размером более 5 мм.

В нашей работе проведен сравнительный анализ результатов между группами пациентов, которым выполнена ПНЛ из моно- и мультидоступов. Статистический анализ материала проведен с помощью программы Statistica 6.0. В случае нормального распределения количественного признака при сравнении двух групп мы пользовались параметрическим методом t-критерий Стьюдента для независимых групп. Если распределение сравниваемого нами количественного признака отличалось от нормального, нами использовался анализ Манна–Уитни U-критерий. Сравнение групп по качественным признакам проведено с помощью критерия Пирсона Хи-квадрат с поправкой Йетса. Уровень значимости «p» в нашей работе был принят за 0,05.

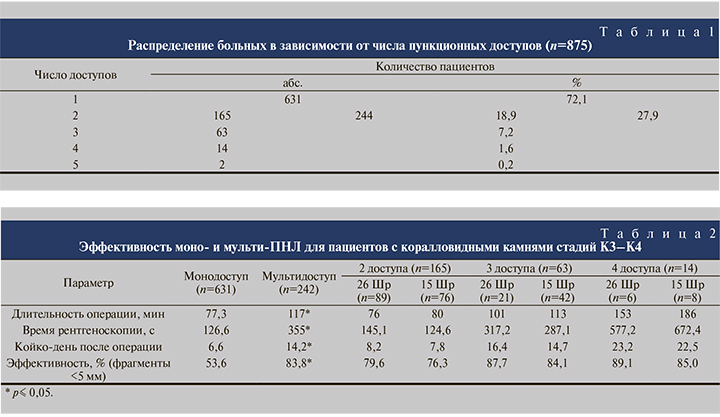

Результаты. В отношении 631 больного, что составило 72,1%, использован 1 доступ, в отношении остальных – 2 и более (табл. 1). Двум (0,2 %) пациентам ПНЛ была выполнена из 5 пункционных доступов. Сразу отметим, что из нашего исследования последняя группа пациентов исключена ввиду ее малочисленности, т.е. в целом были проанализированы результаты 873 ПНЛ.

Основные результаты и показатели эффективности оперативных вмешательств в зависимости от числа доступов приведены в табл. 2.

Частота полного избавления от камня в нашем исследовании существенно варьировалась. Эффективность моно-ПНЛ для пациентов с коралловидными камнями стадии К3–К4 составила 53,6%, мульти-ПНЛ – 83,8% (р≤0,05).

Средняя продолжительность операции составила 86,2± 38,9 мин и в зависимости от количества выполненных пункционных доступов равнялась 77,3±29,9 мин при выполнении 1 доступа, 78,7±26,9 – при выполнении 2, 115,6±28,7 – при выполнении 3, 164,0±12,2 мин – при выполнении 4 доступов соответственно.

Медиана времени рентгеноскопии в общей группе составила 266 (184; 584) с. При выполнении ПНЛ из монодоступа медиана времени рентгеноскопии была равной 126,6 (108; 201) с, при мульти-ПНЛ – 355,1 (296;772) с (р≤0,05) и существенно отличалась в зависимости от количества создаваемых доступов и используемого диаметра инструмента. На создание 2 доступов требовалось 134,3 (154;306) с, 3 – 306,7 (311;517) с, 4 доступов – 571,3 (456;703) с.

Одним из показателей эффективности и безопасности в раннем послеоперационном периоде служит длительность пребывания больного в стационаре после выполнения оперативного вмешательства. Так, медиана койко-дня для ПНЛ из одного доступа в нашем исследовании составила 6,6 (5,4; 8,7) сут. В группе мульти-ПНЛ данный показатель составил 14,2 (8,6; 12,3) сут. (p≤0,05). При этом с увеличением количества доступов имеется тенденция и к увеличению продолжительности сроков госпитализации (в среднем от 8,2 до 23,2 сут.).

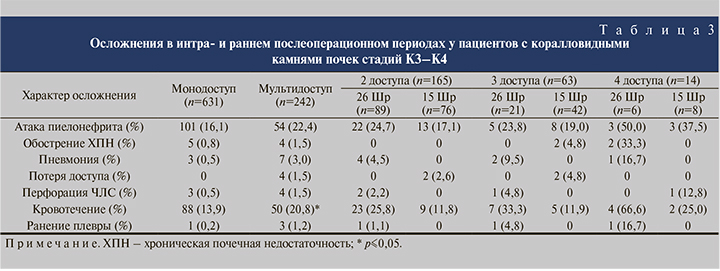

Встречаемость и характер осложнений у прооперированных нами пациентов представлены в табл. 3.

Наиболее частым осложнением в послеоперационном периоде оказалось обострение хронического пиелонефрита разной степени выраженности, отмеченное у 101 (16,1%) и 54 (22,4%) больных после операции моно- и мульти-ПНЛ. Нами не отмечено увеличения количества гнойно-септических осложнений при выполнении двух и более доступов данной категории больных (р≥0,05).

Кровотечение во время и в раннем послеоперационном периоде в нашем исследовании отмечено у 88 (13,9%) больных, которым операция выполнена из 1 доступа и у 50 (20,8%) больных, которым потребовалось удаление камня при помощи 2 и более доступов в чашечно-лоханочную систему (р≤0,05).

Осложнения со стороны органов грудной клетки в виде пневмо- и уроторакса мы наблюдали у 1 (0,2%) пациента после удаления камня из одного доступа и у 3 (1,2%) больных, которым требовалось создание нескольких перкутанных трактов. Ранения органов брюшной полости мы не отметили ни у одного пациента.

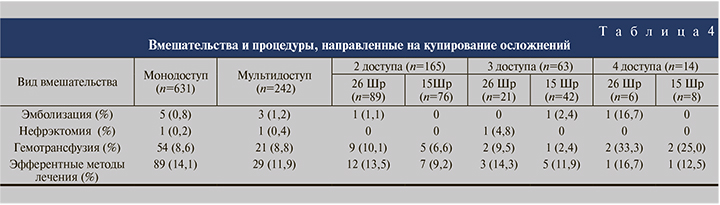

С целью купирования различных по характеру осложнений нами были выполнены дополнительные вмешательства и процедуры (табл. 4).

В нашем исследовании выполнение экстренной ревизии почки и ее удаление потребовались по 1 пациенту из каждой из сравниваемых нами групп. У пациента после мульти-ПНЛ на 3-и сутки операции отмечено повторное кровотечение и в силу анатомических особенностей кровоснабжения почки купировать данное осложнение не представлялось возможным другими методами, имеющимися в клинике, в том числе и эндоваскулярно. У одного пациента группы моно-ПНЛ на 8-е сутки также отмечено повторное кровотечение, в связи с чем выполнена нефрэктомия.

В раннем послеоперационном периоде потребовалось переливание компонентов крови 54 (8,6 %) и 21 (8,8 %) больному после моно- и мульти-ПНЛ соответственно (р≥0,05).

Для купирования воспалительных осложнений 89 (14,1%) и 21 (11,9%) пациенту групп моно- и мульти-ПНЛ соответственно проведены экстракорпоральные методы детоксикации в виде лазерного облучения крови и плазмофереза (р≥0,05).

Обсуждение. В период с 2011 по 2016 г. нами отмечен значительный рост обращаемости больных сложными формами нефролитиаза из различных регионов РФ в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина. Так, за последние 6 лет количество обратившихся пациентов с коралловидными камнями стадий К3–К4 выросло с 41 до 303 и, соответственно, количество мультиперкутанных вмешательств увеличилось с 10 до 167 (см. рисунок).

Анализ собственных результатов перкутанных вмешательств выявил увеличение частоты полного удаления коралловидного камня при создании двух и более доступов с 53,6 до 83,8%, что согласуется с данными отечественных и зарубежных коллег [11–14]. Очевиден и тот факт, что с увеличением количества создаваемых доступов увеличивается время и оперативного вмешательства, и рентгеноскопии.

При анализе осложнений интра- и раннего послеоперационного периодов в группах пациентов, которым выполнена ПНЛ из моно- и мультидоступов, нами отмечено существенное увеличение частоты осложнений – с 20,3 до 25,5%. При детальном анализе осложнений оказалось, что наиболее часто встречающимся осложнением было обострение хронического пиелонефрита. Известно, что одной из причин развития гнойно-септических осложнений является неадекватность дренирования почки после удаления камня. При анализе данных литературы мы столкнулись с разными подходами к дренированию почек на этапе завершения ПНЛ. Так, одни авторы во время выполнения мульти-ПНЛ указывают на необходимость дренирования почки одной нефростомой без установления дополнительных нефро- и каликостом в случаях отсутствия признаков кровотечения из дополнительных доступов [13]. В других работах авторы заканчивают оперативное вмешательство установкой нескольких нефро- и каликостом, число которых обычно равно количеству создаваемых доступов к камню [14]. В нашей работе при создании нескольких доступов к ЧЛС мы заканчивали оперативное вмешательство, установив несколько нефро- или каликостом. При использовании мини-нефроскопа через дополнительные пункционные доступы на этапе решения вопроса о необходимости установки каликостом мы ориентировались на степень бактериурии в предоперационном периоде, степень выраженности кровотечения и интенсивность окрашивания мочи кровью по основной нефростоме на этапе завершения операции. В случаях когда нам приходилось выполнять бужирование или другие корректирующие вмешательства на шейках чашечек, мы всегда устанавливали несколько нефростомических дренажей, поскольку, по нашему мнению, во время удаления полного коралловидного камня имеется несколько взаимосвязанных факторов, влияющих на развитие осложнений в послеоперационном периоде. К таковым факторам относятся размер и химический состав камня, наличие и степень бактериурии, выраженность дефицита секреторной функции почки, длительность оперативного вмешательства, аккуратность работы хирурга, степень интраоперационной кровопотери и конечно же анатомические особенности ЧЛС.

Для купирования инфекционных осложнений проведена комплексная антибактериальная, противовоспалительная, инфузионная, симптоматическая терапия. При этом выбор антибактериального препарата основывался на результатах бактериологического анализа мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам, взятого на догоспитальном этапе. Однако наряду с проводимой комплексной терапией 14,1% пациентов группы моно-ПНЛ и 11,9% – группы мульти-ПНЛ потребовалось проведение дополнительных методов детоксикации в раннем послеоперационном периоде. При этом нами не отмечено статистически значимой разницы по частоте использования эфферентных методов детоксикации (лазерное облучение крови, гемофильтрация) в зависимости от количества созданных доступов (p≥0,05).

Одним из грозных осложнений в перкутанной хирургии является кровотечение как во время выполнения оперативного вмешательства, так и в раннем послеоперационном периоде. В литературе представлены противоположные мнения о частоте кровотечений в зависимости от количества создаваемых доступов. Так, одни авторы указывают на то, что количество доступов не влияет на процент геморрагических осложнений, другие доказывают, что процент кровотечений и потребность в гемотрансфузиях значительно возрастают при выполнении мульти-ПНЛ [13, 15, 16]. В нашей работе с геморрагическими осложнениями мы столкнулись в 13,9 и 20,8% наблюдений при выполнении моно- и мульти-ПНЛ соответственно (р≤0,05). При сравнении подгрупп с разным количеством доступов нами не получено статистически значимой различий (p≥0,05) по таким показателям, как частота геморрагических осложнений, потребность в выполнении ревизии почки, экстренной нефрэктомии и эмболизации почечных сосудов. Однако при сравнительном анализе подгрупп пациентов, которым дополнительные доступы создавались при помощи мини-нефроскопа, нами выявлено, что при использовании мини-инструменов с диаметром 14,5 и 15,5 Шр количество геморрагических осложнений значительно ниже, чем при использовании стандартных инструментов.

Еще одним грозным осложнением служит ранение париетальной плевры и легочной ткани. В нашем исследовании данное осложнение мы наблюдали у 1 (0,2%) больного группы моно-ПНЛ и у 3 (1,2%) – группы мульти-ПНЛ. При этом все эти осложнения возникали при осуществлении доступов к ЧЛС через верхнюю группу чашечек. Подчеркнем, что своевременные диагностика осложнения и дренирование плевральной полости позволяют избегать гнойно-воспалительных осложнений со стороны дыхательных путей.

Выводы

- Перкутанная нефролитотомия с созданием нескольких доступов к ЧЛС позволяет существенно повышать эффективность данного метода лечения больных коралловидным нефролитиазом стадий К3–К4. Клиническая эффективность моно-П и мульти-ПНЛ равны 53,6 и 83,8% соответственно.

- С увеличением числа доступов, создаваемых во время оперативного вмешательства, отмечается увеличение времени проведения самой операции, существенно увеличивается лучевая нагрузка на пациента и на медицинский персонал, работающий в рентгеноперационной, увеличивается общее число осложнений, что в свою очередь обусловливает более продолжительный период госпитализации пациента.

- Создание дополнительных доступов к ЧЛС приводит к увеличению общего числа интра- и послеоперационных осложнений, однако нами не выявлено статистически значимых различий между группами моно-ПНЛ и мульти-ПНЛ по частоте таких грозных осложнений, как атака пиелонефрита, ранение плевральной полости и обострение хронической почечной недостаточности. Следует отметить, что тяжесть данных осложнений существенно возрастает при выполнении четырех и более доступов во время мульти-ПНЛ. По нашему мнению, оптимальное число доступов за одно оперативное вмешательство не должно превышать трех.

- Обращает на себя внимание высокий процент больных с рецидивными коралловидными камнями почек. Таким образом, настораживает факт об относительном увеличении числа запущенных форм нефролитиаза, что требует, по нашему мнению, активного выявления пациентов на более ранних стадиях болезни, а также дальнейшего совершенствования мер третичной профилактики и метафилактики мочекаменной болезни у данной категории больных.