Лечение стриктур уретры (СУ) относится к одному из самых трудоемких и до конца не изученных разделов оперативной урологии [1]. Часто СУ возникает после эндоуретральных вмешательств и манипуляций, причем в экономически развитых мегаполисах почти половина диагностированных СУ имеет ятрогенную этиологию [2]. Психологическая и нередко соматическая отягощенность пациентов, ранее перенесших неоднократные инвазивные манипуляции на мочеиспускательном канале, вынуждает искать дополнительные способы снижения травматичности и/или увеличения эффективности оперативного лечения [3]. Совершенствование техник реконструктивных операций во многом решает эти задачи, однако остается значительный резерв в возможностях терапии, воздействующей непосредственно на патогенез СУ и направленной на профилактику рецидивов. Одной из возможных опций является физиотерапия в раннем послеоперационном периоде [4], другой – химиотерапия пораженной уретры во время операции и после нее. В рекомендациях Американской урологической ассоциации [5] сказано, что врач может эндоскопически делать инъекцию в зону стриктуры во время выполнения внутренней оптической уретротомии (ВОУТ) с тем, чтобы снизить риск ее рецидива.

В качестве препаратов упоминается класс стероидов, а также митомицин C (MMC). При адекватном периоперационном сопровождении ВОУТ (одной или нескольких повторных) возможно реабилитировать более 90% пациентов с СУ [6] и химиопрепараты могут оказать в этом неоценимую помощь. В комплексной терапии рубцовых изменений в мочевыводящих путях хорошо себя зарекомендовали препараты гиалуронидазы, достоверно уменьшающие частоту рецидивов после ВОУТ по поводу непротяженных стриктур бульбозного отдела уретры [7]. Наличие этого препарата в разных лекарственных формах делает его востребованным и для комплексного лечения сопутствующих патологий, таких как фиброзный простатит [8].

Патогенез СУ, по мнению большинства авторов, включает метаплазию уротелия, по сравнению с нормальным уротелием менее устойчивого к растяжению и склонного к отслоению во время микции. Это приводит к микротрещинам слизистого слоя уретры и экстравазации мочи в подслизистый слой, где инициируется фиброз. C течением времени микроочаги фиброза сливаются в более крупные очаги и в конце концов коалесцируют по всей окружности уретры, обусловливая сужение ее просвета [9]. Индуцировать метаплазию могут инфекция, травма, химический ожог уретры и другие неблагоприятные воздействия. Усиленная пролиферация фибробластов способствует избыточному образованию внеклеточного коллагена, а запускается этот процесс трансформирующим фактором роста TGF-β1 [10].

Развитие фиброза имеет много общего с ростом злокачественной опухоли, так как в основе обоих процессов лежит эпителиально-мезенхимальный переход. По этой причине поиск новых противофиброзных препаратов целесообразно вести в первую очередь среди противоопухолевых лекарств [11]. Механизм фиброза при стриктуре уретры отличается от обычного заживления раны большим соотношением коллагена типа I к коллагену типу III, причем это соотношение коррелирует с тяжестью фиброза, достоверно увеличиваясь у пациентов, нуждающихся в цистостомическом дренаже. Это было установлено при морфометрическом анализе в ходе выполнения анастомотических уретропластик [12]. Интересно, что при ятрогенном травмировании уротелия электрокоагуляция провоцирует более выраженный фиброз, чем «холодный нож» [13]. Группа врачей из Германии провела ретроспективный анализ успешности ВОУТ в двух когортах общей численностью 961 человек [14] и установила, что выполнение повторных ВОУТ наиболее успешно среди пациентов в возрасте старше 80 лет. Существует точка зрения, согласно которой возрастное подавление способности клеток к пролиферации, ухудшение регенерации тканей и органов служат следствием специально возникших в процессе эволюции механизмов, уменьшающих риск злокачественной трансформации [15].

Глюкокортикостероиды

Первая международная публикация, в которой сообщалось об инъекции кортикостероида в зону СУ (гидрокортизон), датирована концом 1950-х гг. [16], а триамцинолон (TAC) начали использовать в начале 1970-х [17], т.е. раньше, чем в урологическую практику внедрили ВОУТ (вторая половина 1970-х гг.). Первый же опыт использования TAC оказался весьма удачным [18]. Из 50 пациентов с симптоматической СУ, нуждавшихся в периодическом бужировании, после курса эндоскопических инъекций TAC в дальнейшем периодическом бужировании нуждались только 2 человека. Инъекции проводились в зону стриктуры в дозировке 200 мг TAC дважды с интервалом в 4–6 нед. В настоящее время TAC во избежание системного действия обычно вводят в меньшей дозировке. Даже 40 мг TAC примерно в 2 раза сокращают число рецидивов СУ в течение года после ВОУТ [19]. Впрочем, в другой аналогичной работе показано, что отдаленные результаты такого лечения гораздо скромнее и фактически сводятся к удлинению межрецидивного периода [20]. В лечении стенозов уретровезикального анастомоза после радикальной простатэктомии коллеги из Израиля [21] показали преимущество бужирования в сочетании с трансперинеальной инъекцией стероидов под трансректальным ультразвуковым контролем над рассечением «холодным ножом» и над трансуретральной резекцией. Сравнительно недавно TAC пробовали использовать в виде 1% линимента как лубрикант для интермиттирующей катетеризации после ВОУТ [22], однако его преимущество перед лубрикантом без ТАС не было статистически значимым. Очевидно, лубрикант не может обеспечить высокой концентрации препарата в зоне поражения.

В недавно проведенном исследовании врачей из Турции [23] кроликам повреждали уретру педиатрическим резектоскопом, после чего первой группе кроликов делали инстилляцию физиологическим раствором (контрольная группа), второй – инъекцию 40 мг TAC, растворенного в 1 мл воды, животным третьей группы травмированную область обрабатывали ватой, смоченной раствором TAC 0,5 мг/мл. После этих однократных процедур через 28 дней животным выполняли уретрографию и уретроскопию. По сравнению с контрольной группой в двух других были выявлены достоверно меньшая степень сужения просвета пораженной уретры (по 50 против 90% в контрольной группе) и менее выраженный фиброз. Авторы высказали предположение, будто TAC потенциально способен вытеснять уретральные стенты, интермиттирующую катетеризацию и установку уретрального катетера после ВОУТ на длительный срок.

Одним из последних стероидов для инъекций после ВОУТ был опробован преднизолон в дозировке 40 мг [24], показавший лучшие результаты. Между тем сравнение эффективности стероидов до сих пор затруднено, так как в работах используются разные техники ВОУТ, сроки дренирования мочевого пузыря, калибры катетера Фолея, режимы интермиттирующей катетеризации для предупреждения рецидива и т.д. Мета-анализ эффективности препаратов имело бы смысл проводить уже после выработки иных оптимальных условий ВОУТ, весьма расплывчато сформулированных даже в рекомендациях Американской урологической ассоциации [5]. В частности, нет убедительных доказательств того, что необходимо дренировать мочевой пузырь больше 3 дней. В практике врачей из Турции, Ирана, Индии, Пакистана, которые в основном и публикуют результаты апробации инъекций в зону СУ, традиционно используются большие сроки дренирования мочевого пузыря (не менее 7 дней) катетерами довольно большого диаметра (не менее 18 Fr), которые, как считается, шинируют уретру, мешая сойтись краям раны. В то же время длительные сроки катетеризации увеличивают риск послеоперационных осложнений, особенно при большом диаметре катетера Фолея (20 Fr и больше): провоцируются ишемия тканей и острый уретрит [7], в связи с чем оптимально шинировать уретру катетером, наоборот, небольшого диаметра (16 Fr). Однако в этом случае не достигается изначальной цели – не дать сойтись краям раны. В связи с этим целесообразнее основывать срок дренирования мочевого пузыря на конкретной инраоперационной картине, подбирая его исключительно в зависимости от травматичности ВОУТ. При низком риске экстравазации мочи в спонгиозное тело возможен ультракороткий срок дренирования (до 24 ч).

Вследствие простоты инъекции гораздо более широко, чем в урологии, кортикостероиды применяются в дерматологической практике. В лечении келоидов помимо TAC пробуются еще более сильнодействующие глюкокортикостероиды, например бетаметазон [25], дексаметазон, метилпреднизолон [26], в том числе в парных комбинациях. Впрочем, как показало гистологическое исследование [26], при местной монотерапии TAC эффективнее прочих глюкокортикостероидов. Однако при необходимости системной терапии сильнодействующие стероиды могут быть незаменимыми. Группа врачей из Японии описали случай предотвращения стриктуры пищевода после операции по поводу карциномы в результате совпавшей по времени системной терапии множественной миеломы у того же пациента высокими дозами дексаметазона [27].

Противоопухолевые препараты

Другим известным противофиброзным химиопрепаратом в урологии является митомицин С (MMC), обычно применяемый в виде инъекций в зону хирургической коррекции СУ и стенозов задней уретры [28].Этот препарат имеет потенциал применения и в других областях: в эндоскопическом лечении стенозов трахеи [29], фиброзного ларингостеноза [30], стриктур пищевода [31]; при операциях по поводу глаукомы [32]; в пластической хирургии. Первая международная публикация, в которой MMC использовали именно в лечении СУ, датируется 2007 г. [33]. Инъекцию MMC после ВОУТ проводили в дозировке 0,1 мг и добились 5-кратного уменьшения числа рецидивов СУ в течение 6 мес. наблюдения. В России MMC также с недавнего времени используют в лечении рубцовых осложнений после радикальной простатэктомии [28]. При травмировании уретры MMC уменьшает долю поврежденной ДНК клеток уротелия, а также их пролиферацию, что способствует восстановлению неповрежденного уротелия [34]. Между тем далеко не все провоопухолевые препараты безопасны для уротелия. Так, инъекции блеомицина (BLM) в 100% случаев не предотвращают, а, наоборот, провоцируют сильное рубцевание, что используют в создании модели СУ у кроликов [35].

В целях профилактики рубцевания слизистой уретры пробуют и другие противоопухолевые препараты. Турецкие коллеги сравнили действие MMC, бевацизумаба (BVZ) и 5-фторурацила (5-FU) на травмированную уретру кроликов-самцов [36]. Несмотря на разную химическую природу, все три препарата известны своими антипролиферативными свойствами. В контрольной группе выявлены воспалительная инфильтрация соединительной ткани, пучки коллагена нерегулярной морфологии, увеличение числа фибробластов и как следствие – умеренную выраженность фиброза уретры. В трех группах самцов, получавших лечение химиопрепаратами, пучки коллагена были более морфологически регулярными, число фибробластов было меньше и фиброз был менее выраженным. Статистически значимо группы не различались, из чего авторы сделали вывод: все три химиопрепарата потенциально могут использоваться для эффективного лечения СУ. Группа офтальмологов из Китая исследовала ту же тройку химиопрепаратов для субконъюнктивальных инъекций при оперировании глаукомы, причем действие препаратов анализировали как поодиночке, так и попарно [37]. Наиболее эффективным оказалось парное сочетание BVZ и 5-FU.

Коллеги из Индии в серии работ использовали комбинированные инъекции препаратов: тройная смесь 40 мг TAC, 2 мг MMC и гиалуронидазы 3000 ЕД [38] и четверная смесь 40 мг TAC, 2 мг MMC, 3000 ЕД гиалуронидазы и 600 мг N-ацетилцистеина [39] в 5–10 мл физраствора. По признанию авторов, N-ацетилцистеин использовался для подобных инъекций вообще впервые; толчком к его применению послужили данные литературы о его эффективности in vitro при идиопатическом легочном фиброзе [40]. Эффективность этих комбинированных инъекций примерно одинаково высока (95% успеха после 1–2 ВОУТ в течение 6–18 мес.) и на первый взгляд сопоставима с результатом российского исследования, в котором применялась только гиалуронидаза [7]. Однако в российское исследование были включены только короткие стриктуры (<1 см) бульбозного отдела уретры, а в индийском [39] 88% стриктур имели протяженность 1–3 см и были не только бульбозными. Поэтому комбинированная инъекция потенциально все же более эффективна.

В смежных областях медицины тоже предпринимаются попытки сравнить эффективность препаратов, применимых в лечении рубцово-измененных тканей. Наибольший интерес к этой теме проявляют лицевые пластические хирурги в целях лечения келоидных рубцов. Традиционно для этого используются инъекции TAC и других кортикостероидов, 5-FU, интерферонов и индукторов интерферонов (например, имиквимод) [41]. Совсем недавно коллеги из Финляндии [42] провели двойное слепое рандомизированное исследование влияния инъекций TAC и 5-FU на келоидные рубцы у людей. В целом лечебный эффект этих препаратов статистически значимо не различался, однако локальные воздействия оказались совершенно разными. Tриамцинолон снизил васкуляризованность рубца и уменьшил пролиферацию фибробластов, в то время как 5-FU не повлиял на васкуляризованность, а пролиферацию фибробластов, наоборот, увеличил. Косвенным образом это могло сказаться на частоте нежелательных явлений, таких как атрофия кожи (44% в случае применения TAC и 8% для 5-FU). Можно предположить, что для лечения стриктур уретры TAC оптимален на ранних сроках после проведения малоинвазивного хирургического вмешательства, а 5-FU скорее в отдаленные сроки, когда уже нет риска раннего рецидива.

Прочие препараты

Рапамицин, несмотря на созвучное митомицину название, не является противоопухолевым химиопрепаратом и не обладает антимикробной активностью. Это иммунодепрессант, используемый в лечении автоиммунных заболеваний и при трансплантациях. В 2018 г. группа ученых из Китая опубликовала статью с говорящим названием «Рапамицин ингибирует рост и производство коллагена фибробластами, выделенными из уретральной рубцовой ткани человека» [43]. Культивирование клеток уретральной рубцовой ткани объемом около 1 мм3, взятой у 4 добровольцев, показало, что рапамицин ингибирует экспрессию коллагена и рост клеток пропорционально концентрации. Несколькими годами ранее та же научная группа опробовала рапамицин на кроликах, причем было две группы сравнения, в которых вместо рапамицина использовали физиологический раствор и диметилсульфоксид (ДМСО) [44]. В обеих группах сравнения выраженность СУ, полученная путем электрокоагуляции, была сильнее. Из этого вроде бы следует, что ДМСО не имеет перспектив в лечении и/или профилактике СУ, однако это не так. Инъекции ДМСО в келоидный рубец обусловливают сопоставимые с таковыми при использовании TAC гистологические результаты.

В частности, ДМСО и TAC одинаково замедляют экспрессию коллагена типа I, только в случае TAC он получается более иммунореактивным [45].

В 2007 г. коллеги из Ирана впервые провели клиническое исследование для оценки каптоприла в качестве средства профилактики рецидива СУ после ВОУТ [46]. Этот препарат является ингибитором АПФ, используется в терапии артериальной гепертензии и хронической сердечной недостаточности различной этиологии. Пациентам с СУ выполнили ВОУТ по стандартной методике, после чего двум группам пациентов ввели по 10 мл каптоприл-геля с карбоксиметилцеллюлозой (CMC) в концентрации 0,1 и 0,5% соответственно, контрольной группе – чистый лубрикант. Инстилляции повторяли с уменьшающейся периодичностью в течение 6 нед. независимо от наличия уретрального катетера. Рецидивность СУ в короткие сроки наблюдения в двух группах, получавших каптоприл, была достоверное ниже, чем в контрольной. В другой работе иранских коллег изучалось действие противофиброзных лекарств на мышах, правда, в ином контексте: животным искусственно создавали инфравезикальную обструкцию и изучали действие лекарств на фиброзные изменения в мочевом пузыре и почках [47]. Через желудочный зонд разным группам животных вводили тамоксифен (10 мг/кг), каптоприл (35 мг/кг), пентоксифиллин (100 мг/кг), симвастатин (15 мг/кг) или физраствор ежедневно на протяжении 28 дней. Механизм действия препаратов неодинаков: тамоксифен, каптоприл и симвастатин ингибируют экспрессию TGF-β фибробластами, тогда как пентоксифиллин является регулятором фактора некроза опухоли α. Пентоксифиллин также оказывает противофиброзный, противовоспалительный и противоишемический эффекты, и именно он оказался самым эффективным препаратом в упомянутом исследовании. Более подробно со свойствами этого препарата можно ознакомиться в русскоязычном обзоре [48]. В урологической практике пентоксифиллин известен благодаря способности улучшать реологические свойства крови применяется в комплексном лечении простатитов для усиления микроциркуляции крови в органах малого таза. С учетом противофиброзного эффекта этот препарат можно однозначно рекомендовать к пероральному применению после ВОУТ в послеоперационном периоде в отсутствие уретрального кровотечения.

Для профилактических инстилляций в уретру после ВОУТ помимо уже упоминавшихся TAC и каптоприл-геля пробуют препараты гиалуроновой кислоты (HA). Ее соли (гиалуронаты) уже довольно давно используются в России в лечении интерстициального цистита, лучевого цистита и некоторых других форм циститов ввиду способности механически восстанавливать дефекты гликозаминогликанового слоя мочевого пузыря. Сравнительно недавно интравезикальное введение гиалуронатанатрия показало свою состоятельность и в послеоперационном лечении аденомы простаты, значительно ускорив процессы эпителизации после трансуретральной резекции (ТУР) [49].

В похожей работе южнокорейские коллеги после ТУР аденомы простаты перикатетерно выполняли однократную инстилляцию в уретру геля HA/CMC целенаправленно для предупреждения развития СУ [50]. После инстилляции на головку полового члена накладывали марлевую повязку, чтобы гель удерживался в уретре в течение суток до удаления катетера. Исследование было контролируемым рандомизированным, контрольной группе вводили обычный лубрикант с хлоргексидином. Частота возникновения СУ в послеоперационном периоде (24 нед.) в первой группе была ниже, чем во второй (1,2 и 8,6% соответственно). Тот же коллектив спустя полгода опубликовал результаты применения HA/CMC после ВОУТ [51]. Инстилляция проводилась по той же методике с единственной разницей: гель удерживался в уретре в течение 1 сут., но общий срок дренирования составлял 2 нед. В течение 24 нед. частота рецидива СУ после применения HA/CMC составила 9,4%, в контрольной группе – 22,9%. Комбинация HA/CMC действует как механический барьер, препятствующий формированию спаек (англ. adhesions) [52]. СМС является полисахаридом, более гидрофильным, чем целлюлоза, и в водной среде формирует устойчивый гель, заполняющий операционную рану. Растворенная в нем HA служит основным компонентом внеклеточного матрикса и обеспечивает неиммуногенность геля.

К одним из самых известных дерматопротективных лекарств относится декспантенол – химический предшественник пантотеновой кислоты (витамина B5), обладающий теми же биологическими свойствами. Этот препарат в составе различных кремов и мазей используют для заживления дефектов кожи, в офтальмологии – для лечения эрозий, травм и ожогов роговицы. Декспантенол можно также использовать для предупреждения воспаления и фиброза травмированной уретры. Трем группам крыс-самцов педиатрическим уретротомом травмировали уретру на 6 ч условного циферблата, после чего в течение 14 дней первой группе 2 раза в день в уретру вводили физиологический раствор, второй – по 1 разу в день: физиологический раствор и раствор 500 мг/кг декспантенола, третьей группе – раствор 500 мг/кг декспантенола дважды в день [53]. Степень выраженности воспаления и спонгиофиброза в третьей группе оказалась наименьшей, поэтому инстилляция декспантенола может быть полезной сразу же после ВОУТ или иной ятрогенной травмы уретры.

Еще одним потенциально многообещающим препаратом в химиотерапии рубцов является антибиотик доксициклин. Его эффективность была проверена in vivo на мышах: однократная подкожная инъекция 2 мг/мл доксициклина в зону ранения уменьшает толщину рубца на 25%, не влияя на его эластичность [54]. Действие доксициклина заключается в уменьшении пролиферации фибробластов и не затрагивает ангиогенез.

Наконец, есть категория препаратов, еще не опробованных для местного применения даже в смежных областях, например нинтеданиб, рекомендованный FDA для лечения идиопатического легочного фиброза. В настоящее время он выпускается только в формах для перорального приема. Подобно кортикостероидам, этот препарат подавляет эпителиально-мезенхимальный переход, а также воспаление и ангиогенез [55]. Ожидается, что нинтеданиб может быть использован в лечении фиброза печени, почек, системного склероза, в настоящее время проводятся соответствующие клинические исследования. В той же статье упоминаются другие протифиброзные препараты: пирфенидон (PFD), тиазолидиндион (TZD) и бардоксолон метил (BARD). Пирфенидон был недавно опробован на мышах в качестве лекарства для лечения ишемического приапизма и показал свою состоятельность, выраженно уменьшив фиброз кавернозных тел [56]. В отоларингологии PFD опробован in vivo на хорьках в качестве средства, предотвращающего фиброз голосовых связок [57]. Тиазолидиндион известен как гипогликемическое средство и в статьях по урологии/андрологии пока что упоминается только в этом качестве. Что касается BARD, он способен задерживать TGF-β-индуцированный почечный фиброз in vitro [58].

Фитопрепараты

Фитопрепараты тоже имеют перспективы использования как средства профилактики СУ. Группа исследователей из Индонезии обратили внимание на тагинитин C, относящийся к химическому классу сесквитерпеновых лактонов [59]. Это вещество выделено из листьев цветка эйхорнии разнолистной, произрастающей в Южной Америке. Тагинитин C, как оказалось, характеризуется практически такой же концентрацией полумаксимального ингибирования (IC50) келоидных фибробластов, как MMC, и обладает высокой селективностью, почти не вредя нормальным фибробластам.

Ботулинический токсин A

Интересны перспективы применения ботулинического токсина типа А (BTX-A), прекрасно зарекомендовавшего себя в лечении функциональных расстройств мочеиспускания [60]. Согласно гистологическим данным, при травмировании уретры «холодным» ножом у крыс интраоперационная инъекция BTX-A уменьшает выраженность проявляющихся впоследствии фиброзных изменений [61]. По мнению авторов, это происходит благодаря снижению спастичности гладких мышц, окружающих рану, что способствует ее лучшему заживлению. Многообещающими выглядят результаты мета-анализа эффективности и безопасности инъекций BTX-A целенаправленно для предупреждения развития фиброза в косметологии [62]. Похожего эффекта понижения тонуса гладких мышц уретры, несмотря на иной механизм действия, достигают ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, такие как тадалафил [63].

Клеточная инженерия

Большим потенциалом в терапии СУ обладают стволовые клетки, содержащиеся в некоторых органах и тканях организма. В подробном российском обзоре коллектива сотрудников МГМУ им. И. М. Сеченова [64] обсуждается возможность культивирования стволовых клеток, выделенных из жира и мочи, при этом основной упор делается на выращивании трансплантатов для реконструктивных операций на уретре. В то же время в другом российском исследовании коллег из ФМБА им. А. И. Бурназяна [65] стволовые клетки, выделенные из жира пациента, использовались напрямую для малоинвазивного лечения СУ. Лечение включало сеанс бужирования уретры металлическими бужами до 24 Fr включительно с последующим введением в зону сриктуры васкулярно-стромальной фракции (VSF) жира, содержащей около 30 млн клеток, под эндоскопическим контролем. Забор жировой ткани в объеме около 100 мл осуществляли накануне методом шприцевой липосакции под местной анестезией, VSF выделяли с помощью обычной центрифуги. Несмотря на высокую эффективность такого лечения (100% по выборке из 10 человек), более детальные исследования до настоящего времени не проводились. Однако существуют независимые тайско-американское [66] и итальяно-бельгийско-шведско-американское [67] исследования, подтвердившие обоснованность подобного лечения. Исследования имеют практически одинаковый дизайн и проведены in vivo на крысах, которым инъецировали в уретру фактор роста TGF-β1 вместе со стволовыми клетками жира либо без таковых (контрольная группа). Стволовые клетки подавляли экспрессию эластина и коллагена типов I и III и предотвращали грубое рубцевание уретры. Остается открытым вопрос, насколько подобное лечение эффективно на поздних сроках формирования СУ, особенно в случае грубых и протяженных стриктур. Однако непосредственно во время ятрогенного травмирования уретры, в том числе сеансов бужирования или ВОУТ, такое лечение патогенетически оправданно. Процедура подготовки VSF со временем постоянно совершенствуется и упрощается [68].

Еще одной возможной опцией регенеративного лечения является инъекция аутологичной плазмы крови (autologous conditioned plasma, ACP), содержащей массу факторов роста, или аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (platelet rich plasma, PRP). В настоящее время эти препараты практически рутинно применяются в травматологии и ортопедии, например для регенерации хряща коленного сустава [69]. В некоторых случаях аутоплазма комбинируется с VSF жира. Есть работа [70], в которой инъекцию PRP применяли после ВОУТ и добились выраженного снижения частоты рецидивов СУ. Однако патогенетическая обоснованность такой инъекции выглядит довольно спорно, поскольку факторы роста, по идее, могут спровоцировать экспрессию коллагена, а не регенерацию уротелия.

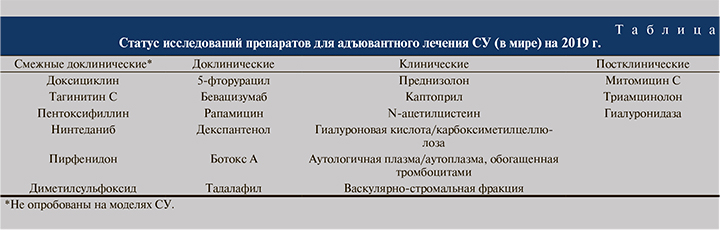

В таблице представлен перечень действующих веществ, входящих в состав препаратов для адъювантного лечения СУ, в зависимости от статуса их исследований на конец 2019 г. Ближайшие клинические исследования в разных странах мира будут проводиться скорее всего для 5-FU, рапамицина (в виде местных инъекций), декспантенола (в виде инстилляций), а также доксициклина (в виде местных инъекций и форм для перорального приема).

Патогенетическое лечение СУ включает местные инъекции, инстилляции, а также препараты общего действия. Используемые средства относятся к разным лекарственным группам и сильно отличаются фармакодинамикой. В первую очередь это глюкокортикостероиды, противоопухолевые химиопрепараты и антиадгезивные средства. При этом остается значительный резерв в применении новых препаратов как внутри этих лекарственных групп, так и помимо них. Особую категорию составляют лекарства, созданные из тканей самого пациента. Разрабатываются новые препараты для лечения аналогичных заболеваний в гастроэнтерологии, пульмонологии, офтальмологии, дерматологии и других областях медицины. К сожалению, на сегодняшний день в России адъювантное лечение СУ проводится нешироко, нерегулярно и с использованием главным образом всего двух препаратов: митомицина C и гиалуронидазы. Более активное внедрение разрабатываемых препаратов в перспективе может существенно расширить показания к малоинвазивному лечению СУ.