Введение. Ишемия органов малого таза является одним из ведущих факторов патогенеза патологических состояний, в том числе и хронического абактериального простатита/синдрома хронической тазовой боли [1, 2].

В ряде работ подтверждено влияние гипоксии, вызванной нарушением артериального кровотока, на предстательную железу [2, 3]. А. И. Неймарком и соавт. показана роль нарушения кровотока в леваторных мышцах диафрагмы малого таза и развития СХТБ [3]. Однако в данных исследованиях нет оценки путей коррекции этих нарушений. Наряду с нарушением притока артериальной крови фактором, имеющим большее повреждающее действие в развитии ХАП/СХТБ, является нарушение венозного оттока [4–6]. Гипоксия, возникшая в результате нарушения флебодинамики и связанная с накоплением продуктов обмена и продуктов перикисного окисления, является патофизиологической составляющей болевого синдрома при ХАП/СХТБ [7, 8]. Венозное полнокровие само по себе может способствовать развитию хронического воспаления [9]. Морфологическим итогом персистирующего воспаления является фиброз [10]. Данный феномен наблюдается в предстательной железе на фоне хронического венозного полнокровия в малом тазу [11].

На сегодняшний день изучению лекарственных средств, способных увеличивать резистентность органов и всего организма к гипоксии, уделяется большое внимание [12, 13, 14]. Перспективной группой препаратов являются антиоксиданты. Обладая широким спектром воздействий на организм, они показали свою эффективность в ряде клинических и экспериментальных исследований [15, 16].

За последнее десятилетие особое внимание среди исследователей получил природный фитоалексин ресвератрол [17, 18]. В экспериментах на животных были выявлены кардиопротекторные, противоопухолевые, противовоспалительные, нейропротекторные, гипогликемические и другие эффекты ресвератрола [19–21]. На сегодняшний день имеется масса исследований, посвященных оценке влияния приема ресвератрола на течение урологических заболеваний [22–24]. Однако с учетом венозного компонента в развитии хронического абактериального простатита использование венотоников в лечении пациентов с варикозно-расширенными венами малого таза абсолютно оправданно [25]. Наиболее изученным лекарственным средством из данной группы препаратов является диосмин [26].

Цель: оценка протективного влияния антиоксиданта, венотоника и их комбинации на процесс формирования соединительной ткани в предстательной железе на фоне варикоза малого таза в хроническом эксперименте. Материалы и методы. Работа одобрена Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ (протокол № 99 от 14.12.2017).

Эксперимент выполнен на 64 кроликах-самцах породы серый великан возрастом 2,5–3 мес., массой 2,5–2,9 кг. Животные были пронумерованы и промаркированы, содержались в условиях с соблюдением Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях.

Кролики были адаптированы в виварии в отдельной комнате в течение 5 сут. до введения в эксперимент. Во время этого периода был осуществлен ежедневный осмотр внешнего состояния животных и клинический осмотр до рандомизации. Все процедуры по рутинному уходу за животными были осуществлены в соответствии с общепринятыми правилами, принятыми в лаборатории.

Расчет эквивалентной дозы лекарственных средств проходил с учетом площади поверхности тела и соответствующих коэффициентов [27].

Животные рандомизированы в следующие группы:

- группа 1 – животные с смоделированным хроническим венозным полнокровием малого таза (ХВПМТ), получавшие водный раствор ресвератрола в дозе 20 мг/кг;

- группа 2 – животные с смоделированным ХВПМТ, получавшие водный раствор диосмина в дозе 15 мг/кг;

- группа 3 – животные с смоделированным ХВПМТ, получавшие водные растворы ресвератрола (20 мг/кг) и диосмина (15 мг/кг) (n=15);

- группа 4 – животные с смоделированным ХВПМТ без лекарственного воздействия (n=15).

- группа 5 – интактные животные (n=4).

Введение осуществляли перорально через желудочный зонд в течение 180 сут.

Моделирование ХВПМТ осуществлено по оригинальной методике, включившей пересечение срединной сакральной вены и дополненой введением прогестерона [11].

Использованные субстанции: ресвератрол таблетки, производитель Solgar Vitamin and Herb (США), регистрационный номер RU.77.99.11.003.E.001251.03.17 от 15-03-2017. Диосмин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг, производитель Вертекс АО, Россия. № ЛП-004278, от 28.04.2017. Водный раствор получали путем измельчения лекарственных форм и разведения в дистиллированной воде.

Массу тела регистрировали каждые 5 сут. Клинический осмотр, оценку внешнего вида, общего состояния здоровья и выявление смертности проводили ежедневно.

В сроки 30, 90 и 180 сут. проводили полную некропсию по 5 животных в каждой группе. Для исследования забирали среднюю долю предстательной железы. Микропрепараты окрашивали гемотоксилином и эозином по Маллори. Срезы исследовали световой микроскопией. Микрофотографии выполнены на световом микроскопе Leica DM4000B с фотокамерой Leica DFC295 и программного комплекса Leica Application Suite, version 3.8 (Leica, Германия). Морфометрическую обработку полученных снимков проводили в программе ImageJ. При морфометрии оценивали соотношение долей площади железистой ткани (ЖТ), фиброзных волокон (ФВ), гладкомышечных клеток (ГК). Окраска по Малори позволяет дифференцировать ГК и соединительно-тканные волокна. Исследование концентрации гидроксипролина проводили в сертифицированной химической лаборатории (ООО «Тест-Лаб», Омск).

Статистический анализ проводили с помощью непараметрических критериев с использованием программ Statistica.10.0.

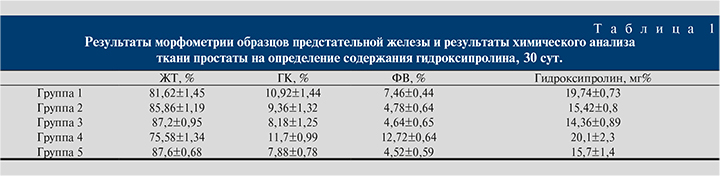

Результаты. На 30-е сутки получены следующие результаты.

В группе 1 ткань простаты была незначительно изменена, отмечали сглаживание фестончатого контура желез, снижение секреции эпителия (меньшее количество секрета в просвете ацинусов относительно здоровых животных). Обращало на себя внимание расширение венул, неярко-выраженный перивенулярный отек. Также регистрировали незначительную инфильтрацию лейкоцитами (рис. 1, A, B, C).

В группе 2 микроскопическая картина была также изменена, отмечали сниженную секрецию желез, растянутые ацинусы, эпителий был несколько сглажен. Однако состояние венозного аппарата отличалось от такового группы 1, интрапростатические вены не были расширены, отсутствовал перивенулярный отек (рис. 1, D, E, F).

В группе 3 изменений при морфологическом исследовании не отмечено. Морфологическая картина была тождественна интактным животным: железы с «пышным» фестончатым контуром, нерасширенные интрапростатические вены, отсутствие лейкоцитарной инфильтрации (рис. 1, G, H, I). Морфологическая картина схожа с таковой образцов группы 5.

Во всех исследуемых группах отсутствовали признаки инициации склерогенеза (утолщение междольковых перегородок, перивенулярный фиброз), наблюдаемые в группе 4 (рис. 1, K, L, M).

При морфометрии выявлено увеличение доли площади ФВ в группе 1 (ФВ=7,46%) относительно групп 2 (ФВ=4,78% (p<0,05)) и 3 (ФВ=4,64% (p<0,05)) за счет уменьшения доли ацинусов. Однако данные результаты были на 42% меньше, чем в группе 4 (p<0,01). Полученные результаты представлены в табл. 1.

Несмотря на видимые некоторые различия при визуальной оценке микропрепаратов в образцах групп 2 и 3, при проведении морфометрии не различались (табл. 1).

В образцах группы 1 концентрация гидроксипролина была выше (19,74±0,73 мг%) относительно групп 2 (15,42±0,8 мг%; p<0,01) и 3 (14,36±0,89 мг%; p<0,01). Данный факт может говорить о начавшемся фиброзе в предстательной железе животных группы 1 (табл. 1).

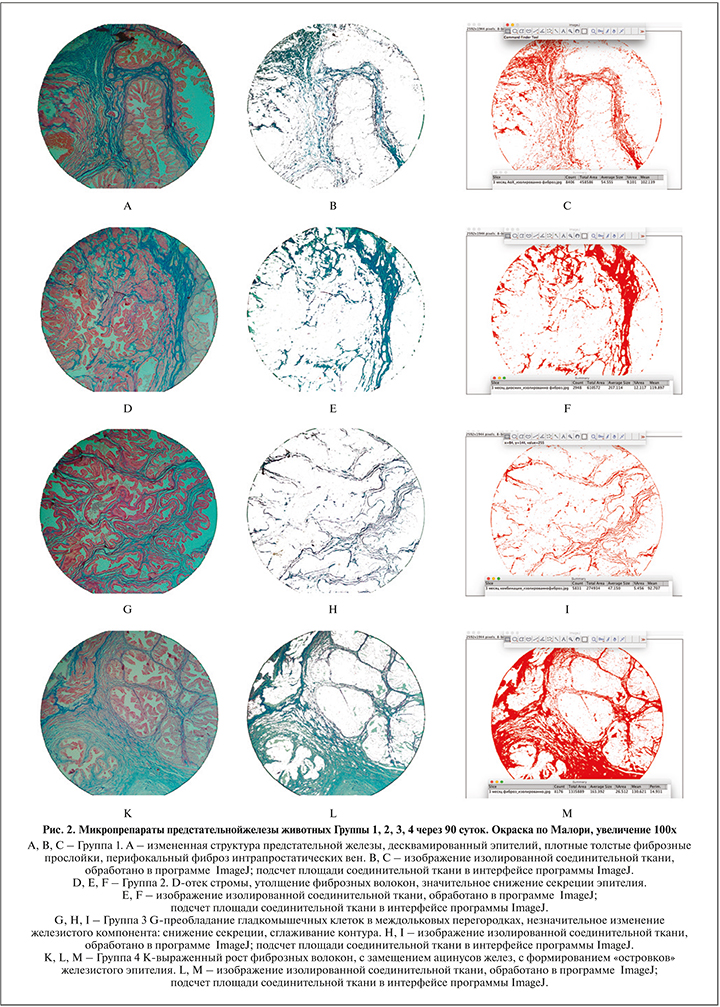

На 90-е сутки эксперимента в группе 1 строение предстательной железы отличалось от нормального: отмечались снижение секреции, десквамация эпителия ацинусов, сглаживание фестончатого контура железистого эпителия; cтромальный компонент в большинстве полей зрения представлен плотными фиброзными прослойками; интрапростатические вены расширены, перивенулярный отек с начинающимся фиброзом (рис. 2 A–C).

В группе 2 микроскопическая картина была схожей с таковой образцов группы 1 (рис. 2 D–F).

В группе 3 также были визуализированы отличия от нормы, но их выраженность была значительно меньше, чем в группах 1 и 2: в срезах предстательной железы отмечено незначительное снижение секреции; строма представлена в большей степени гладкомышечными клетками и тонкими фиброзными прослойками; интрапростатические вены не расширены, отсутствуют перифокальные изменения (рис. 2 G–I).

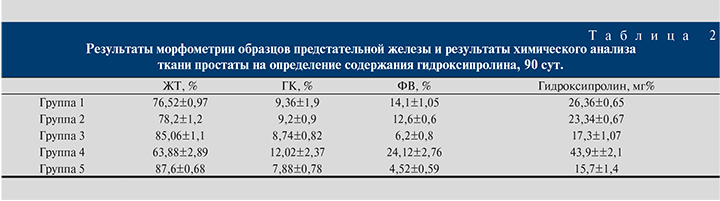

При морфометрии выявлено увеличение в динамике доли фиброзного компонента относительно железистого в группах 1 (ФВ=14,1±1,05; p<0,01)) и 2 (ФВ=12,6±0,6; p<0,01). Доля площади желез в указанных группах значимо меньше результатов в группах 3 (ЖТ=85,06±1,1; p<0,01), 5 и результатов первого месяца (p<0,01). Соотношение долей ЖТ/ГК/ФВ представлено в табл. 2. Оно демонстрирует активный рост соединительно-тканных волокон с вытеснением ацинусов предстательной железы у животных первых двух групп. Несмотря на достоверно большие значения ФВ в этих группах относительно нормы и группы 3 (p<0,0001), доля ФВ была значимо ниже результатов группы 4 (p<0,01).

Концентрация гидроксипролина в группах 1 и 2 была значимо больше, чем при первом выводе (26,36±0,65 мг%; p<0,01, и 23,34±0,67 мг%; p<0,01, соответственно). Увеличение концентрации гидроксипролина в группах 1 и 2 говорит о нарастающем фиброзе в предстательной железе и недостаточном протективном эффекте изолированного введения как ресвератрола, так и диосмина. В группе 3 динамики по этому показателю не было.

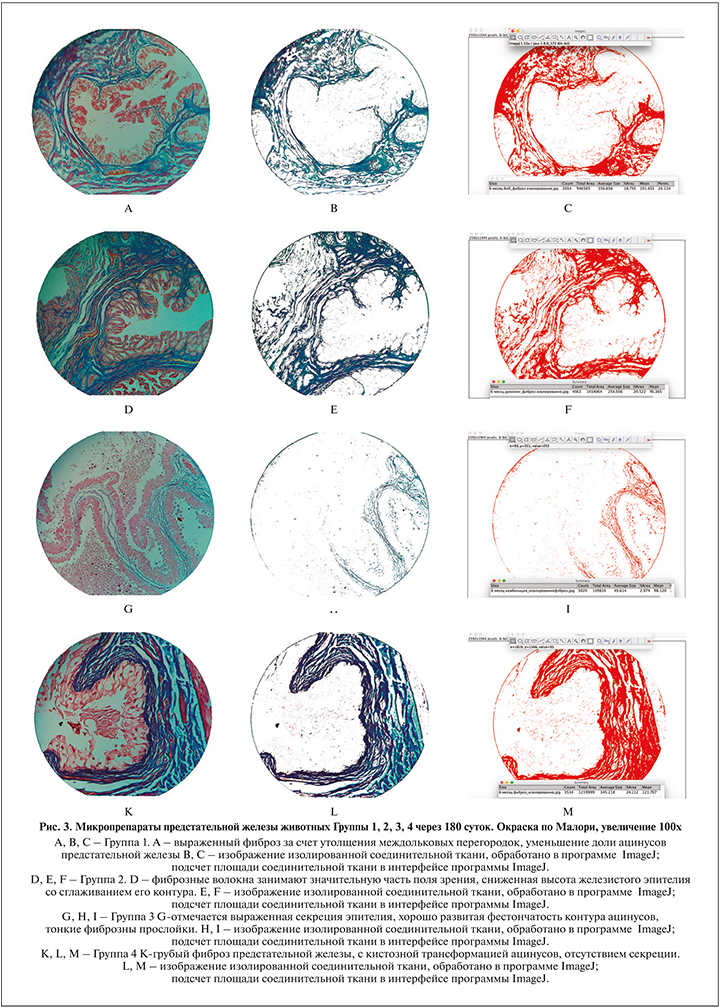

Особый интерес вызывают результаты, полученные через 180 сут эксперимента. В группах 1 и 2 продолжалось увеличение доли ФВ, однако этот рост был гораздо более выраженным в группе 4. Выявлены выраженное утолщение междольковых перегородок, значительное сглаживание контура желез, практически полное отсутствие секрета в просвете ацинусов, паретически расширенные интрапростатические венулы (рис. 3 A–F). Утолщенные плотные фиброзные волокна «удушали» железистые структуры.

В первых двух группах исследования ультраструктура предстательной железы к 180 сут. эксперимента схожа с результатами на 90-е сутки в группе 4 (рис. 3 K–M). В группе 3 не отметили изменений гистоархитектоники простаты, но имелось незначительное утолщение междольковых перегородок относительно результатов на 90-е сутки (рис. 3 G–I).

В группе 3 увеличение доли ФВ было минимальным 4,64–6,2–9,08 (p>0,05).

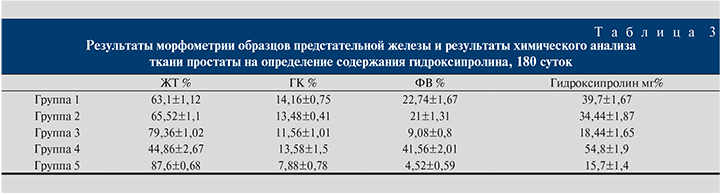

Занимаемая доля площади ФВ у животных группы 1 была 22,74±1,67 (p<0,01) и группы 2 – 21,00±1,31 (p<0,01), значительно увеличилась (табл. 3).

Нарастание концентрации гидроксипролина в образцах групп 1 и 2 значимо отличалась от группы 3 (табл. 3). В группе 3 результаты сопоставимы с таковыми на 90-е сутки.

Обсуждение. В ходе эксперимента показано, что ХВПМТ вызывает асептическое воспаление в предстательной железе, результатом которого является склероз.

Известно, длительно персистирующая венозная гиперемия приводит к нарушению утилизации продуктов обмена, которая способствует увеличению факторов, содействующих окислительному стрессу [28]. Традиционно считается, что накопление токсических веществ служит благоприятной почвой для развития и поддержания очага хронического воспаления [29].

Представляется возможным предположить, что антиоксидантная защита в условиях хронической венозной гиперемии может стать одним из направлений органопротекции простаты. Терапия антиоксидантными препаратами зарекомендовала себя в лечении многих заболеваний, в том числе урологических [19–21, 30].

В нашем эксперименте ввиду основного альтерирующего фактора (хроническое венозное полнокровие) изолированное введение антиоксиданта (ресвератрол) было недостаточным, как и изолированное применение флеботоника. Именно комбинированное их применение обеспечило протективный эффект на ткань предстательной железы, заключавшийся в сохранении секреции эпителия, фестончатости контура желез, отсутствии расширения интрапростатических венул. На протяжении всего эксперимента результаты в группе, получавшей комбинацию препаратов, сопоставимы с данными здоровых животных, а именно низкой концентрацией гидроксипролина и меньшей относительно других групп доли площади фиброзных волокон.

Таким образом, использование комбинации диосмина и ресвератрола на фоне хронической венозной гиперемии позволило в ходе представленного эксперимента снизить объем поражения и рост фиброзной ткани в предстательной железе. Сам же подход требует дальнейшего изучения в клинической практике.