Введение. Оперативное лечение гипоспадии, как правило, проводится в раннем возрасте: оптимальным сроком для хирургического вмешательства считается период от 6 до 18 мес. Выполненные в детстве операции могут приводить к ряду последствий в позднем подростковом периоде, когда неудовлетворительный косметический результат и ограничение сексуальной функции начинают существенно беспокоить пациента [1–3].

Несмотря на значительные достижения в области совершенствования хирургической техники лечения гипоспадии, у значительной части пациентов развиваются осложнения, что в последующем требует выполнения повторных оперативных вмешательств. Частота повторных вмешательств при гипоспадии составляет до 15,7%, при дистальной гипоспадии – 8% [2, 4–7]. При этом лишь относительно недавно специалисты стали уделять больше внимания косметическому результату лечения и его восприятию самим пациентом, а также влиянию лечения гипоспадии на психологическое состояние. Многие авторы стали обращать внимание на наличие проблем в повседневной жизни, в частности сексуальных, после хирургического лечения гипоспадии, что отражает неудовлетворенность пациентов результатами, которые принято было ранее считать стандартными [8, 9].

Повторная уретропластика после первичного неудачного хирургического лечения гипоспадии является более сложной, чем первичная уретропластика, задачей. При этом хирург не всегда располагает анамнестическими данными об исходной форме гипоспадии, типе выполненной пластической операции. Высока и частота осложнений при повторных операциях по сравнению с первичным оперативным лечением [4–6, 10].

В целом следует отметить, что анализ результатов хирургического лечения осложненной гипоспадии свидетельствует об отсутствии единого клинического подхода к выбору метода хирургического лечения осложненных форм гипоспадии [3, 4].

Цель исследования: повышение клинической эффективности лечения пациентов, перенесших неудачное оперативное лечение по поводу гипоспадии.

Материалы и методы. На базе отделения андрологии и урологии ФГБУ «НМИЦАГиП им. акад. В. И. Кулакова» Минздрава России проведено обследование и лечение 112 пациентов с гипоспадией в возрасте от 18 до 62 лет, средний возраст составил 42,1±12,4 года. Все больные перенесли одно или несколько хирургических вмешательств по поводу гипоспадии, были выявлены осложнения после выполненных операций на момент включения в исследование.

В исследование были включены пациенты с различными формами гипоспадии (рис. 1). Чаще всего это мошоночная (n=39, 35%), стволовая (n=31, 28%) и промежностная (n=28, 25%) формы заболевания. В 8% случаев у 9 пациентов диагностирована хорда, у 5 – головчатая форма гипоспадии (4%).

В исследование были включены пациенты с различными формами гипоспадии (рис. 1). Чаще всего это мошоночная (n=39, 35%), стволовая (n=31, 28%) и промежностная (n=28, 25%) формы заболевания. В 8% случаев у 9 пациентов диагностирована хорда, у 5 – головчатая форма гипоспадии (4%).

Абсолютное большинство пациентов прооперировано по поводу гипоспадии неоднократно (n=101, 90,2%). Только у 11 (9,8%) больных в анамнезе была одна перенесенная операция по поводу гипоспадии. Около половины (48,2%, n=54) пациентов перенесли от 2 до 4 операций, при этом 16 (14,3%) имели в анамнезе 2 операции, 29 (25,9%) – 3; 9 (8%) больных перенесли 4 операции.

30,3% (n=34) включенных в исследование больных подвергались хирургическому лечению гипоспадии от 5 до 7 раз, у 12 (10,7%) пациентов в анамнезе было 5 оперативных вмешательств, у 13 (11,6%) – 6 и у 9 пациентов (8%) в анамнезе было 7 операций по поводу гипоспадии.

5,4% (n=6) от общего числа больных перенесли 8 операций. Максимальное число (9) операций по поводу гипоспадии отмечено у 7 (6,3%) пациентов.

В общей сложности пациентам, включенным в исследование, выполнено 489 операций по поводу гипоспадии, среднее количество перенесенных операций одному пациенту составило 4,4±1,3.

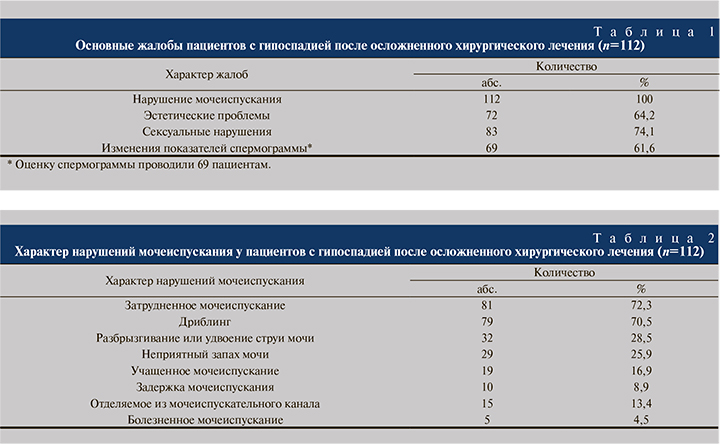

Частота жалоб пациентов с гипоспадией представлена в табл. 1. Нарушение мочеиспускания беспокоило 100% больных, 72 (64,2%) испытывали недовольство внешним видом полового члена, сексуальные нарушения встречались у 74,1% (n=83) пациентов.

Среди нарушений мочеиспускания у пациентов чаще всего было выявлено затрудненное мочеиспускание (72,3%, n=81) и дриблинг (70,5%, n=79) (табл. 2). Более четверти пациентов отмечали разбрызгивание или удвоение струи мочи (28,5%, n=32), а также ощущали неприятный запах мочи (25,9%, n=29). Реже встречались такие нарушения, как учащенное мочеиспускание (16,9%, n=19), отделяемое из мочеиспускательного канала (13,4%, n=15) и задержка мочеиспускания (8,9%, n=10). Пять (4,5%) больных сообщили о болезненном мочеиспускании.

При оценке формы патологии мочеиспускательного канала установлено, что у 83 пациентов наблюдалась стриктура (74,1%), в 29 случаях – облитерация уретры (25,9%).

По протяженности чаще встречались стриктуры уретры от 3 до 6 см (33%, n=37) и более 6 см (30,4%, n=34); в 10,7% случаев (n=12) стриктура уретры была менее 3 см длиной. Средняя протяженность стриктуры уретры составила 5,7±1,5 см (от 1 до 16 см).

У 28 (25%) пациентов выявлен дивертикул уретры, в 24 (21,4%) случаях– свищ уретры. Камни мочеиспускательного канала встречались у 12,5% больных (n=14). Всем пациентам с камнями уретры ранее неоднократно выполнялась уретролитотрипсия или уретролитотомия. У 31 (27,6%) больного выявлены волосы мочеиспускательного канала. Этим пациентам периодически проводили эндоскопическое удаление волос уретры, 4 пациента удалили их самостоятельно.

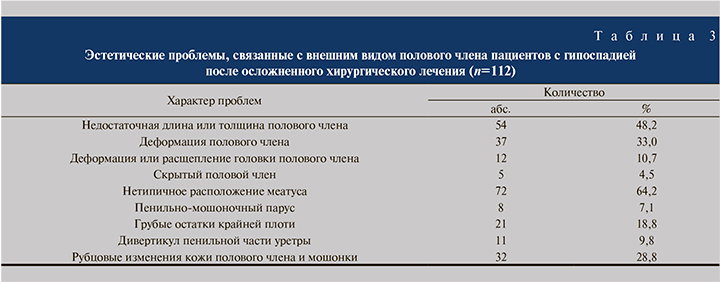

Недовольство внешним видом полового члена отмечалось достаточно часто включенными в исследование пациентами (табл. 3). Так, 2/3 (64,2%, n=72) пациентов жаловались на нетипичное расположение меатуса. Около половины (48,2%, n=54) пациентов беспокоили недостаточная длина или толщина полового члена. Каждый третий (33%, n=37) больной жаловался на деформацию полового члена.

У 28,8% пациентов (n=32) встречались рубцовые изменения кожи полового члена и мошонки. Несколько реже больных беспокоило наличие грубых остатков крайней плоти (18,8%, n=21), деформации или расщепление головки полового члена (10,7%, n=12) и дивертикула пенильной части уретры (9,8%, n=11).

В 8 случаях наблюдалось образование пенильно-мошоночного паруса, у 5 (4,5%) пациентов – скрытый половой член.

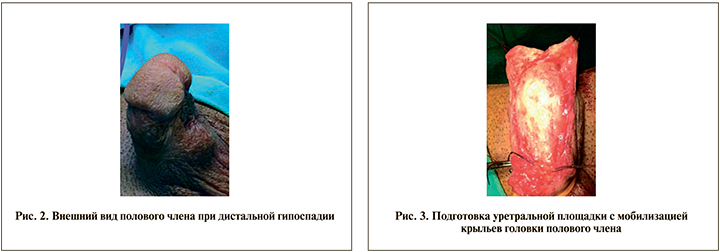

Всем больным, включенным в исследование, выполнена этапная заместительная уретропластика. В качестве пластического материала использовали слизистую оболочку из ротовой полости (щека, губа, язык). На рис. 1 изображен внешний вид полового члена при дистальной гипоспадии до выполнения операции.

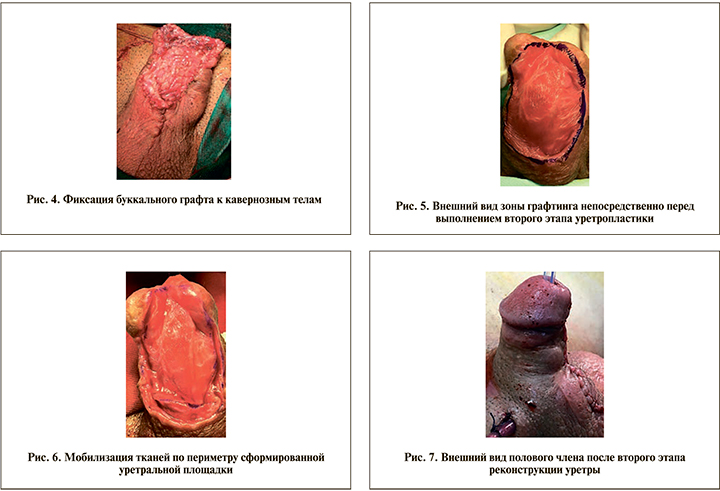

Первым этапом удаляли пораженный участок уретры с фиброзно-измененными тканями, выполняли мобилизацию крыльев головки полового члена (рис. 2), корригировали деформации полового члена и создавали уретральную площадку из слизистой оболочки ротовой полости (рис. 3). При удовлетворительных результатах через 6–8 мес. осуществляли следующий этап лечения – тубуляризацию уретры (рис. 4–7).

Пятидесяти больным, включенным в первую группу исследования (группа 1), в послеоперационном периоде в уретру была установлена новая модель уретрального катетера, разработанная специалистами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с кафедрой урологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России.

Катетер изготовлен из высококачественного силикона и имеет два дополнительных канала: один – для раздувания манжетки-дилятатора, второй – для доставки лекарственных препаратов и эвакуации раневого отделяемого из уретры. Манжетка-дилятатор в разных катетерах располагается на разных уровнях протяженности. Применением манжетки-дилятатора достигается профилактика образования стриктур и сужений в области операционного поля, для чего врачом производится ее регулярное раздувание (один-два раза в день) в просвете уретры в области проведенного вмешательства.

Кроме этого на протяжении уретральной части катетера находятся перфоративные отверстия, через которые уретра орошается лекарственными и антисептическими жидкостями. Наличие отверстий в стенке катетера позволяет в постоянном режиме эвакуировать воспалительный экссудат из мочеиспускательного канала. Таким образом новая модификация катетера позволяет после хирургического лечения стриктуры уретры своевременно вводить соответствующие лекарственные средства (антибактериальные препараты и протеолитические ферменты) в зону операции, эвакуировать раневое отделяемое из уретры, проводить профилактику образования стриктур и сужений, периодическое расширяя уретру путем раздувания регулируемой манжетки-дилятатора, расположенной на разных уровнях уретры.

Остальным 62 больным устанавливали стандартный катетер Фолея, эти пациенты составили группу 2.

Средний период наблюдения составил 24,9±13,1 мес.

Результат операции оценивали по данным урофлоуметрии, рентгенологического исследования, а также на основании субъективной оценки пациентами результатов выполненных корригирующих операций («хороший», «удовлетворительный», «неудовлетворительный») по таким критериям, как внешний вид органа, отсутствие вентрального искривления, качество мочеиспускания (УФМ – V>18 мл/с) и характер струи мочи.

Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 10.0».

Результаты. Установлено, что средняя протяженность стриктуры у обследуемых пациентов составила 5,7±1,5 см (от 1 до 16 см). При обследовании установлено, что у 33% (n=37) больных стриктура сочеталась с деформацией полового члена, у 27,6% (n=31) – с волосами в неоуретре, у 25% (n=28) – с дивертикулами уретры, в 12,5% (n=14) – с камнями уретры.

Почти у всех пациентов в общем анализе мочи и в анализе эякулята отмечено повышенное количество лейкоцитов, что свидетельствовало о наличии признаков воспалительного процесса.

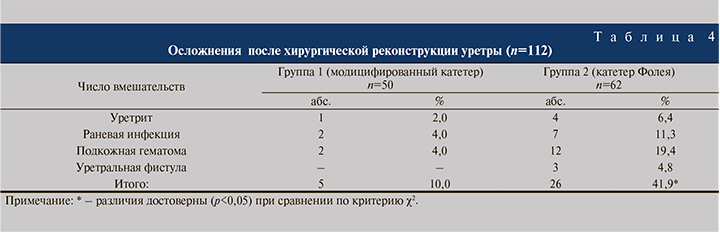

Осложнения встречались у 31 пациента, их частота представлена в табл. 4. Как видно, в группе 1 у пациентов с установленным модифицированным катетером осложнения наблюдались реже, их общая частота составила только 10,0%, что было значимо реже (p<0,05), чем в группе 2 (катетер Фолея), где значение этого показателя составило 41,9%.

Все воспалительные осложнения и подкожные гематомы корригировали с помощью применения консервативных методов лечения. Уретральные фистулы у всех пациентов были ликвидированы с помощью повторных хирургических вмешательств.

Пятидесяти четырем пациентам деформация полового члена была корригирована полностью, тогда как у шести имелось остаточное искривление, которое не мешало пациенту проводить половой акт и не требовало дополнительной операции. При контрольном обследовании через 12 мес. только у 12 (10,0 %) пациентов в анализах мочи и эякулята сохранялись признаки воспалительного процесса.

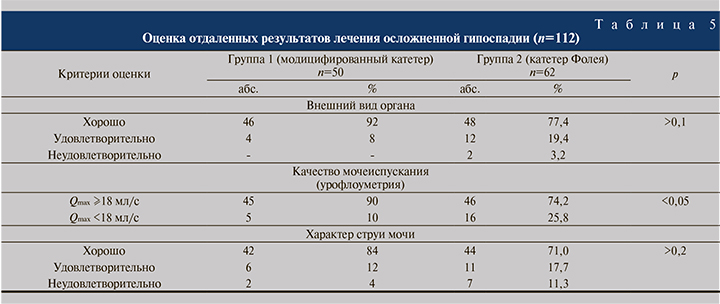

В табл. 5 представлены результаты сравнительной субъективной оценки пациентами результатов лечения. При этом абсолютное большинство опрошенных в обеих группах оценили внешний вид органа как «хороший»: 92% (46 человек) – в группе 1 и только 77,4% (48) – в группе 2.

В группе, где был использован модифицированный катетер, ниже (8%) была частота удовлетворительных результатов, неудовлетворительных результатов не было вообще, тогда как в группе 2, где применен катетер Фолея, значения этих показателей составили соответственно 19,4 и 3,2%.

Аналогичным было соотношение оценок результатов лечения осложнений гипоспадии и по таким критериям, как качество мочеиспускания и характер струи мочи: в группе 1 наблюдалась тенденция к повышению доли хороших результатов и снижению частоты удовлетворительных и неудовлетворительных результатов. С помощью теста хи-квадрат было подтверждено, что в группе 1 статистически значимо выше доля пациентов с показателем максимальной скорости потока мочи ≥18 мл/с (90 против 74.2%; p<0,05).

Обсуждение результатов. Известно, что гипоспадия является достаточно частой патологией у новорожденных мальчиков [10, 11]. При этом, несмотря на значительные достижения в области хирургической техники лечения гипоспадии, у многих пациентов развиваются осложнения, что в последующем требует выполнения нескольких повторных оперативных вмешательств [7, 12].

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, что этапная заместительная уретропластика из слизистой оболочки ротовой полости позволяет восстановить проходимость мочеиспускательного канала, снизить выраженность воспалительного процесса в ней и за счет этого улучшить качество жизни пациентов после неудачных операций по поводу гипоспадии.

Как известно, длительность дренирования уретры и характеристика уретрального катетера служат немаловажным факторм при возникновении рецидива стриктуры. Поскольку при длительном дренировании поддерживается воспалительный процесс в уретре, а при раннем удалении уретрального катетера возникает слипание рассеченных краев уретры, эти факторы способствуют раннему рецидивированию [8, 12]. Кроме того, после хирургического лечения в уретре накапливается раневое отделяемое, что также поддерживает воспалительный процесс и есть необходимость в своевременной эвакуации отделяемого. Также для доставки антибактериальных препаратов и протеолитических ферментов к зоне операции есть необходимость в дополнительном канале в уретральном катетере. Еще одним важным фактором является материал, из которого сделан уретральный катетер. Как показывает клиническая практика, катетеры, изготовленные из современного высококачественного силикона, по сравнению с латексными лучше переносятся пациентами и реже приводят к возникновению острого уретрита.

При разработке новой российской модели уретрального катетера для лечения стриктуры уретры мы руководствовались следующими требованиями к «идеальному катетеру»: материал – силикон, имеющий первый дополнительный канал для доставки лекарственных препаратов и отхождения раневого отделяемого из уретры и второй дополнительный канал для раздувания манжетки-дилятатора, которая располагается на разном протяжении. Предложенная модификация катетера позволяет специалисту после выполнения хирургического лечения стриктуры уретры своевременно эвакуировать раневое отделяемое из уретры и вводить лекарственные средства в зону операции, что предупреждает развитие острого воспалительного процесса. Профилактика развития стриктур и сужений осуществляется при этом с помощью периодического раздувания регулируемой манжеты-дилятатора.

Заключение. Пациенты с поздними осложнениями хирургического лечения гипоспадии являются одной из самых сложных категорий урологических больных. Тем не менее благодаря постоянному совершенствованию оптического и хирургического инструментария, появлению качественных рассасывающихся шовных материалов и техническим достижениям реконструктивной хирургии (в первую очередь методам заместительной уретропластики с применением слизистой полости рта) в настоящее время удается добиться положительных результатов даже от так называемых гипоспадийных калек («hypospadias cripples»). Частота осложнений при повторных операциях остается ощутимой. Дальнейшее улучшение результатов оперативного лечения возможно за счет совершенствования применяемых расходных материалов, что продемонстрировано нами на примере модифицированного силиконового уретрального катетера с манжеткой-дилататором и дополнительным каналом для ирригации.