Введение. В Российской Федерации инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к самым распространенным инфекционным заболеваниям в амбулаторной и госпитальной практике. В разных странах их доля среди всех внутрибольничных инфекций составляет от 22 до 50%. В общей структуре инфекционных заболеваний ИМП занимают третье место после инфекций дыхательных путей и кишечных инфекций. Инфекции мочевыводящих путей представляют собой сложную проблему как для диагностики, так и для лечения. Увеличение доли высокотехнологичных оперативных вмешательств в урологии, широкое распространение и развитие эндоурологических вмешательств, использование дренажей, сфинктеров, протезов обусловливают развитие инфекции инородного тела, протезной и биопленочной инфекции, зачастую нивелируя результаты операций [1]. ИМП встречаются среди всех возрастных групп населения РФ [2].

Адекватная антимикробная терапия ИМП позволяет снижать частоту рецидивов и перехода острых форм ИМП в хронические. Выбор антибиотика при ИМП, как правило, проводится эмпирически и основан на локальных данных по чувствительности уропатогенов. Возможность применения новых препаратов если не отстает, то идет почти параллельно с развитием и нарастанием резистентности к ним уропатогенов [2, 3]. В связи с этим в настоящее время повышается значимость изучения сложившейся практики проведения антибиотикотерапии этих инфекций с использованием методологии фармакоэпидемиологических исследований для дальнейшей разработки рекомендаций по оптимизации терапии ИМП в медицинских организациях (МО).

В настоящее время многими отечественными и зарубежными исследователями поднимается вопрос о необходимости мониторинга устойчивости микроорганизмов к дезинфектантам. Под мониторингом устойчивости микроорганизмов к дезинфектантам в настоящее время понимают динамическую оценку состояния чувствительности патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, выделенных из различных объектов внешней среды МО, – от пациентов и персонала к дезинфицирующим средствам. Целью мониторинга служит изучение чувствительности микрофлоры и тенденций ее изменения для своевременной коррекции противоэпидемического режима [2, 3].

Цель исследования: изучить некоторые эпидемиологические аспекты ИМП на примере крупных стационаров Алтайского края (АК).

Материалы и методы. В исследование включены результаты рутинного выявления больных ИМП (острый и хронический пиелонефрит, острый и хронический цистит) по данным формы № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (раздел «Болезни мочеполовой системы», из них класс (N00–N08) – гломерулярные болезни, класс (N10–N16) – тубулоинтерстициальные болезни почек и класс (N30–N39) – другие болезни мочевыделительной системы) в АК, КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» (КГБУЗ АКГВ») и КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (КГБУЗ ККБ) за 2007–2017 гг.

Также в исследование включены результаты обследования пациентов с ИМП (острый и хронический пиелонефрит, острый и хронический цистит) на наличие бактериурии 200 пациентов, проходивших лечение в КГБУЗ АКГВВ и КГБУЗ ККБ в 2017 г., с дальнейшей оценкой чувствительности выделенных возбудителей к антимикробным и дезинфицирующим средствам.

Определение антибиотикорезистентности проведено на основании клинических рекомендаций «Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам», определение дезинфектантоустойчивости – на основании Федеральных клинических рекомендаций Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП НАСКИ) «Способ определения чувствительности бактерий к дезинфицирующим средствам при мониторинге устойчивости к антимикробным препаратам в медицинских организациях».

Идентификацию микроорганизмов с учетом их биохимических свойств выполняли с помощью программы ABIS online.

Данные статистической отчетности были проанализированы с использованием методов описательной эпидемиологии с использованием программ STATISTICA 10.0 и Microsoft Excel 2010. Для оценки достоверности различия (р) использовалась оценка t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Проведен ретроспективный анализ динамики показателей заболеваемости изучаемых нозологий в АК и РФ с 2007 по 2017 г.

С 2007 по 2013 г. характеризовался стабильно высокими показателями заболеваемости (3001,54±11,17 – 3065,47±11,50 на 100 тыс. населения). С 2014 г. отмечена некоторая тенденция снижения показателей. Так, в 2016 г. он составил 2718,69±10,6 на 100 тыс. населения, что в 1,1 раза (р<0,001) меньше аналогичного показателя 2007 г. (3001,54±11,17 на 100 тыс. населения), что, вероятно, связано с улучшением качества оказания медицинской помощи по урологическому профилю и диагностикой данных заболеваний. Пик заболеваемости пришелся на 2009 г. и составил 3065,47±11,50 на 100 тыс. населения. За изучаемый период темп снижения заболеваемости – 1,11% (р<0,001).

С 2007 г. показатели заболеваемости ИМП по АК превышали таковые по РФ в 1,6 раза (р<0,001).

В 2017 г. по сравнению с 2007 г. (рис. 1) отмечены тенденции:

В 2017 г. по сравнению с 2007 г. (рис. 1) отмечены тенденции:

- роста заболеваемости острым пиелонефритом на 11,26% (р<0,001);

- снижения заболеваемости хроническим пиелонефритом на 14,7% (р<0,001);

- роста заболеваемости острым циститом на 5,3% (р<0,001);

- снижения заболеваемости хроническим циститом на 1,73% (р<0,001).

Это свидетельствует о необходимости проведения дальнейшего эпидемиологического надзора за указанными нозологическими формами с разработкой регламентирующих документов.

Результаты ретроспективного анализа динамики показателей заболеваемости ИМП в КГБУЗ АКГВВ представлены на рис. 2.

Изучаемый период характеризовался нестабильными показателями заболеваемости ИМП с ее подъемами в 2009 и 2010 гг. (151,49±24,1 и 116,57±21,76‰ соответственно).

С 2011 по 2014 г. имели место стабильно высокие показатели заболеваемости (34,47±21,71 – 64,75±34,1‰). С 2015 г. отмечена тенденция к стабилизации показателей заболеваемости с минимальным уровнем в 2017 г. (8,50±7,9‰). Темп снижения заболеваемости ИМП за изучаемый период составил 12,22% (р<0,001).

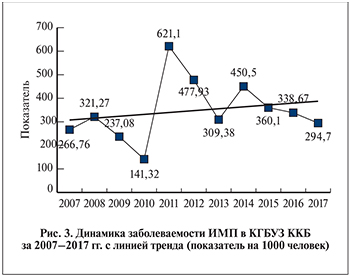

Данные проведенного ретроспективного анализа динамики показателей заболеваемости ИМП в КГБУЗ ККБ представлены на рис. 3.

Изучаемый период характеризовался нестабильными показателями заболеваемости ИМП с ее подъемами в 2011 и 2015 гг. (621,1±48,2 и 450,5±33,5‰ соответственно).

С 2016 г. наметилась тенденция к снижению выраженности динамики показателей заболеваемости с ее минимальным уровнем в 2017 г. (294,7±21,6‰). Темп снижения заболеваемости ИМП за изучаемый период составил 10,13% (р<0,001).

Необходимо отметить, что пациенты с основным диагнозом ИМП (класс (N00–N08) – гломерулярные болезни, класс (N10–N16) – тубулоинтерстициальные болезни почек и класс (N30–N39) – другие болезни мочевыделительной системы), проходившие стационарное лечение в КГБУЗ АКГВВ и КГБУЗ ККБ, первым сопутствующим диагнозом имели I 11.9 гипертензивную [гипертоническую] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности в 68,1 и 60,5% наблюдений соответственно, что осложняло течение основного заболевания и требовало стационарного лечения.

Необходимо отметить, что пациенты с основным диагнозом ИМП (класс (N00–N08) – гломерулярные болезни, класс (N10–N16) – тубулоинтерстициальные болезни почек и класс (N30–N39) – другие болезни мочевыделительной системы), проходившие стационарное лечение в КГБУЗ АКГВВ и КГБУЗ ККБ, первым сопутствующим диагнозом имели I 11.9 гипертензивную [гипертоническую] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности в 68,1 и 60,5% наблюдений соответственно, что осложняло течение основного заболевания и требовало стационарного лечения.

С целью определения видового состава возбудителей ИМП (острый и хронический пиелонефрит, острый и хронический цистит) и определения их антибиотикорезистентности и дезинфектантоустойчивости в КГБУЗ ККБ отобраны 100 пациентов, среди них 36% женщин, 64% мужчин. Средний возраст обследованных составил 59,7 года.

В 71,43% случаев положительные посевы мочи определялись у мужчин, в 28,57% – у женщин. Всего из мочи в данной группе отобранных пациентов выделено 18 разных микроорганизмов. На первом месте по встречаемости оказались представители семейства Enterobacteriaceae (61,11%), на втором – Staphylococcaceae (33,33%), на третьем – представители семейства Pseudomonadaceae (5,5%).

Определена чувствительность возбудителей к антимикробным препаратам. Наибольшая чувствительность семейства Enterobacteriaceae выявлена к имипенему (100%), на втором месте – цефоперазона сульбактам (54,5%), на третьем – амикацин (36,36%). Абсолютная чувствительность семейства Staphylococcaceae выявлена к имипенему, амикацину, триметоприм сульфаметоксазолу (100%). Абсолютная чувствительность семейства Pseudomonadaceae выявлена к имипенему и цефоперазона сульбактаму (100%).

С целью определения видового состава возбудителей ИМП (острый и хронический пиелонефрит, острый и хронический цистит), определения их антибиотикорезистентности и дезинфектантоустойчивости в КГБУЗ АКГВВ были также отобраны 100 пациентов, средний возраст которых составил 70,1 года. Среди обследованных были 26% женщин и 74% мужчин. В 77,3% случаев положительные посевы мочи определены у мужчин, в 22,7% – у женщин. Всего из мочи в данной группе отобранных пациентов выделено 44 разных микроорганизмов. На первом месте по частоте встречаемости – представители семейства Enterobacteriaceae (88,6%), из них E. сoli – 59%, K. pneumoniaе – 15,38%, другие представители семейства – 25,62%; на втором месте – Pseudomonadaceae (9,09%), на третьем – представители семейства Saccharomycetes (Candida alb. – 2,31%).

Определена чувствительность возбудителей к антимикробным препаратам. Наибольшая чувствительность к семейству Enterobacteriaceae выявлена в отношении имипинема (73,7%), на втором месте оказался амикацин (63,2%), на третьем – ципрофлоксацин (47,3%). Наибольшая чувствительность к семейству Pseudomonadaceae выявлена в отношении имипенема (100 %), на втором месте – цефоперазона сульбактам (50%), на третьем – цефтазадим, цефепим, ампициллин/клавуланат (25%).

Поскольку в стационарах были выделены разные семейства возбудителей, мы могли сравнить антибиотикорезистеность только среди представителей семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae.

Как следует из полученных результатов, штаммы семейства Enterobacteriaceae как в КГБУЗ АККВВ, так и в КГБУЗ ККБ показали высокую резистентность к цефалоспоринам II и III поколений. Кроме того, обращает внимание прогрессивное снижение чувствительности к цефтриаксону и амикацину. При анализе резистентности Pseudomonadaceae выявлена 100%-ная устойчивость к цефалоспориновому ряду – цефотаксиму и амикацину.

Что касается дезинфектантоустойчивости выделенных возбудителей, то они проявили устойчивость к дезинфицирующим препаратам, действующим веществом в которых были глутаровый альдегид, пероксид водорода в сочетании с комплексом кислот и изопропиловый спирт. Выявлено развитие резистентности к жидкому мылу с антибактериальным эффектом, который персонал использует для предварительной обработки рук до применения кожного антисептика перед выполнением различных медицинских манипуляций. Также определено снижение активности хлорсодержащего препарата Дез-Хлор, который персонал использовал для обработки поверхностей, что потенциально могло стать причиной развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Заключение. Таким образом, знание современной структуры возбудителей ИМП и систематическое определение их чувствительности к антимикробным препаратам и дезинфицирующим средствам имеют огромное практическое значение, так как позволяют своевременно и дифференцированно подходить к назначению адекватной эмпирической антибактериальной терапии еще до получения результатов посева мочи и грамотному подбору дезинфицирующих средств в МО.