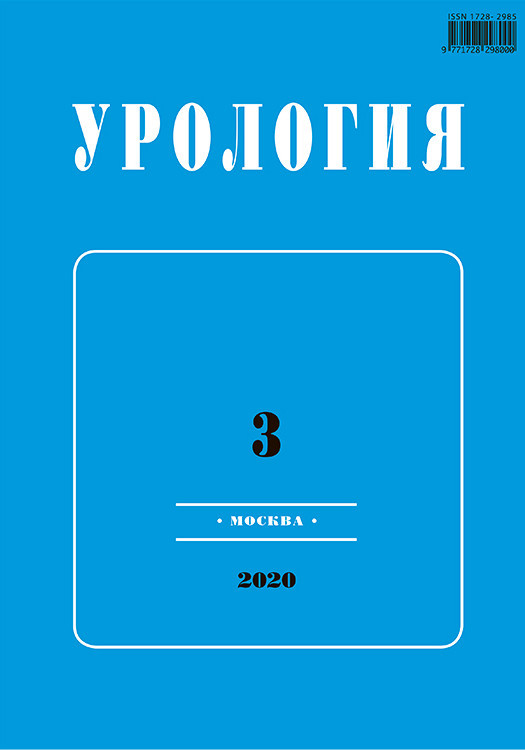

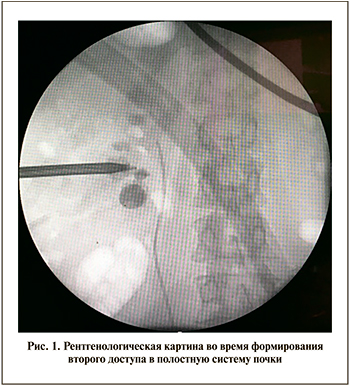

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одна из самых актуальных проблем современной урологии. По данным О. И. Аполихина и соавт. [1], абсолютное число зарегистрированных больных МКБ в РФ с 2002 по 2009 г. увеличилось на 17,3%. Рост данного показателя в 2009 г. по сравнению с 2008-м составил 3,5% (с 502,5 до 520,2 на 100 тыс. населения). Отдельного внимания заслуживает коралловидный нефролитаз. Коралловидный камень – ветвящийся конкремент, парциально или полностью заполняющий почечную лоханку и чашечки почки [2]. По сравнению с другими формами МКБ коралловидный нефролитиаз быстрее приводит к истончению паренхимы органа и последующей почечной недостаточности [3]. «Золотым» стандартом лечения этой группы пациентов служит перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ). По данным [4], при ПНЛТ, используемой как монотерапия, показатель SFR (stone free rate – уровень освобождения от камня) составляет лишь 56,9%. В зависимости от размера и сложности конфигурации конкремента эффективность ПНЛТ варьируется от 55 до 98% [5]. В связи с низким показателем SFR, который является критерием успешности операции, в настоящее время применяют различные подходы, его повышающие. Один из них – комбинация ПНЛТ с дистанционной ударно-волновой литотрипсией (ДУВЛ) («sandwich»-терапия). Результат исследования, проведенного в 1997 г., показал, что ПНЛТ с последующей ДУВЛ 2/3 пациентов обеспечивает полное избавление от камней [6]. Ко второму доступу (мульти-ПНЛТ) в полостную систему почки, как правило, прибегают при неэффективности гибкой нефроскопии или при крупном резидуальном фрагменте, локализующемся в противоположной относительно первичного доступа группе чашечек, а также при сложной конфигурации крупного конкремента. Данная методика также повышает SFR [7, 8]. На рис. 1, 2 показана интраоперационная рентгенологическая картина при выполнении двойного доступа в почку и завершающий этап операции, в ходе которого, как правило, устанавливали нефростомический дренаж в каждый пункционный ход. Это уменьшает риск послеоперационного кровотечения за счет механической компрессии сосудов почки.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одна из самых актуальных проблем современной урологии. По данным О. И. Аполихина и соавт. [1], абсолютное число зарегистрированных больных МКБ в РФ с 2002 по 2009 г. увеличилось на 17,3%. Рост данного показателя в 2009 г. по сравнению с 2008-м составил 3,5% (с 502,5 до 520,2 на 100 тыс. населения). Отдельного внимания заслуживает коралловидный нефролитаз. Коралловидный камень – ветвящийся конкремент, парциально или полностью заполняющий почечную лоханку и чашечки почки [2]. По сравнению с другими формами МКБ коралловидный нефролитиаз быстрее приводит к истончению паренхимы органа и последующей почечной недостаточности [3]. «Золотым» стандартом лечения этой группы пациентов служит перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛТ). По данным [4], при ПНЛТ, используемой как монотерапия, показатель SFR (stone free rate – уровень освобождения от камня) составляет лишь 56,9%. В зависимости от размера и сложности конфигурации конкремента эффективность ПНЛТ варьируется от 55 до 98% [5]. В связи с низким показателем SFR, который является критерием успешности операции, в настоящее время применяют различные подходы, его повышающие. Один из них – комбинация ПНЛТ с дистанционной ударно-волновой литотрипсией (ДУВЛ) («sandwich»-терапия). Результат исследования, проведенного в 1997 г., показал, что ПНЛТ с последующей ДУВЛ 2/3 пациентов обеспечивает полное избавление от камней [6]. Ко второму доступу (мульти-ПНЛТ) в полостную систему почки, как правило, прибегают при неэффективности гибкой нефроскопии или при крупном резидуальном фрагменте, локализующемся в противоположной относительно первичного доступа группе чашечек, а также при сложной конфигурации крупного конкремента. Данная методика также повышает SFR [7, 8]. На рис. 1, 2 показана интраоперационная рентгенологическая картина при выполнении двойного доступа в почку и завершающий этап операции, в ходе которого, как правило, устанавливали нефростомический дренаж в каждый пункционный ход. Это уменьшает риск послеоперационного кровотечения за счет механической компрессии сосудов почки.

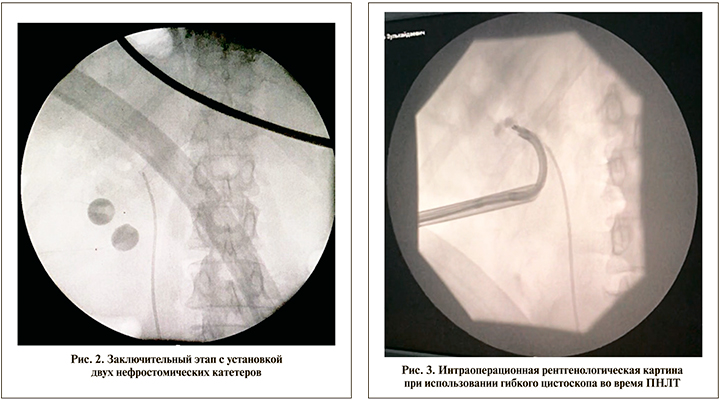

Уретерореноскопия в сочетании с ПНЛТ до недавнего времени не имела большой популярности, но в связи с технологическими достижениями данный вид комбинированного лечения стал более широко использоваться при лечении коралловидного нефролитиаза. Так, С. Marguet et al. [9] показали, что использование этой комбинации по сравнению с мульти-ПНЛТ обеспечивало более высокий уровень SFR и меньший объем кровопотери. В зависимости от оснащенности клиники ПНЛТ можно проводить с использованием гибкого и ригидного нефроскопов. Интраоперационная картина с использованием гибкого цистоскопа представлена на рис. 3, 4. Как правило, применяя гибкий цистоскоп, возможно проведение полноценной ревизии полостной системы почки и полной литоэкстракции. Причиной невозможности выполнения полной ревизии и удаления всех фрагментов камня с помощью фиброцистоскопа, по нашему мнению, служит большой диаметр изгиба дистального конца инструмента, что исключает возможность ревизии параллельно расположенных чашечек почки.

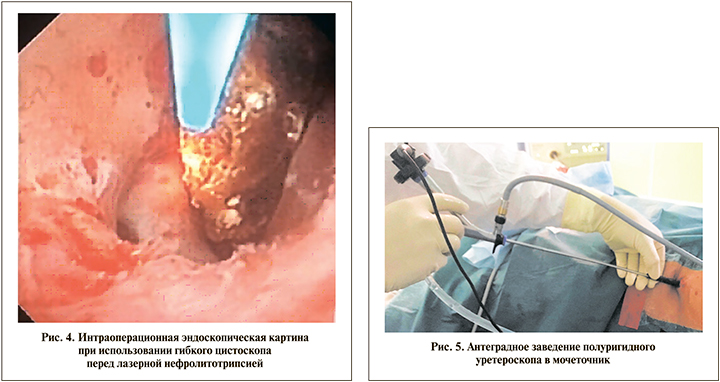

Полуригидный уретероскоп можно использовать при миграции резидуальных конкрементов (рис. 5). Преимуществом использования уретероскопа по сравнению с ригидным нефроскопом при ревизии мочеточника при перкутанных вмешательствах является его малый диаметр. Это позволяет в некоторых случаях доходить даже до нижней трети мочеточника и извлекать резидуальные конкременты (рис. 6).

Пункция чашечно-лоханочной системы проводится под рентген-контролем или в комбинации рентген- и ультразвукового контроля, стоит отметить, что в последнее время активно обсуждается техника x-ray free, т.е. без использования рентгена. Преимущества пункции под УЗ-контролем: отсутствие радиологической нагрузки на пациента и хирурга [10], возможность визуализации рентгеннегативных конкрементов. Уверенное владение ультразвуковыми методами диагностики помогает при выполнении мультидоступа, когда нужно точно выбрать чашечку для пункции. В противном случае из-за плохого угла атаки проведение струны может оказаться безрезультатным. При хорошем владении УЗ-методикой не нужно бояться дополнительных доступов. При выборе бессосудистой зоны минимизируется риск кровотечения. В наших случаях при выполнении ПНЛТ коралловидных камней К4 гемотрансфузии не потребовалось и оперативное лечение из-за кровотечения не прерывали. Повреждение сосудистой сети почки – серьезное осложнение ПНЛТ. Tzeng et al. в 2011 г. сравнили выраженность потери гемоглобина и частоту осложнений у пациентов, которым выполнялась пункция полостной системы почки под УЗ-контролем с применением допплер-режима и без него [11]. Потеря гемоглобина составила 1,50±0,61 г/л против 2,34±0,43 и 1,50±0,61 г/л, потребовалась гемотрансфузия (2 против 6%). При использовании допплер-режима во время пункции полостной системы почки можно визуализировать внутрипочечные артерии, почечную артерию и вену, дугообразные артерии и периферические корковые артерии, что помогает минимизировать риск повреждения сосудистых структур на этапе пункции и снизить риск кровотечения в интра- и послеоперационном периодах.

Пункция чашечно-лоханочной системы проводится под рентген-контролем или в комбинации рентген- и ультразвукового контроля, стоит отметить, что в последнее время активно обсуждается техника x-ray free, т.е. без использования рентгена. Преимущества пункции под УЗ-контролем: отсутствие радиологической нагрузки на пациента и хирурга [10], возможность визуализации рентгеннегативных конкрементов. Уверенное владение ультразвуковыми методами диагностики помогает при выполнении мультидоступа, когда нужно точно выбрать чашечку для пункции. В противном случае из-за плохого угла атаки проведение струны может оказаться безрезультатным. При хорошем владении УЗ-методикой не нужно бояться дополнительных доступов. При выборе бессосудистой зоны минимизируется риск кровотечения. В наших случаях при выполнении ПНЛТ коралловидных камней К4 гемотрансфузии не потребовалось и оперативное лечение из-за кровотечения не прерывали. Повреждение сосудистой сети почки – серьезное осложнение ПНЛТ. Tzeng et al. в 2011 г. сравнили выраженность потери гемоглобина и частоту осложнений у пациентов, которым выполнялась пункция полостной системы почки под УЗ-контролем с применением допплер-режима и без него [11]. Потеря гемоглобина составила 1,50±0,61 г/л против 2,34±0,43 и 1,50±0,61 г/л, потребовалась гемотрансфузия (2 против 6%). При использовании допплер-режима во время пункции полостной системы почки можно визуализировать внутрипочечные артерии, почечную артерию и вену, дугообразные артерии и периферические корковые артерии, что помогает минимизировать риск повреждения сосудистых структур на этапе пункции и снизить риск кровотечения в интра- и послеоперационном периодах.

Для фрагментации конкремента используют различные виды энергии, а именно: ультразвуковую, пневмотическую, лазерную, комбинированную. Кроме того, показано, что выбор источника энергии при литотрипсии также играет немаловажную роль [8]. В исследовании [12] отмечено, что при использовании лазерной энергии литотрипсия безопаснее, но занимает гораздо больше времени по сравнению с продолжительностью вмешательства с применением пневматической и ультразвуковой энергии. Некоторые авторы предпочитают минимизировать доступ и сообщают о хороших результатах мини-ПНЛТ, реализуемой в два этапа [13, 14]. Что касается хемолизиса, то введение 10%-ного раствора гемиацидрина с pH 3,5–4,5 (Suby G solution) в сочетании с ДУВЛ, хотя и имеет высокий показатель SFR, характеризуется длительной госпитализацией, риском возникновения сепсиса и электролитных нарушений, в связи с чем используется редко [15]. В настоящее время на SFR влияет и применение литоэкстракторов различных конфигураций. N. Hoffman et al. [16] продемонстрировали, что использование литоэкстрактора Cook PercN-Circlе уменьшает время литоэкстрации и снижает риск миграции конкремента.

Степень освобождения от камней определяется согласно низкодозной МСКТ почек и мочевыводящих путей, которую проводят на первые сутки в послеоперационном периоде. МСКТ является «золотым» стандартом диагностики конкрементов, локализующихся в мочевыводящих путях [17]. Кроме того, МСКТ с 3D-реконструкцией облегчает подготовку к ПНЛТ, позволяя выбирать оптимальный доступ и повышать SFR за счет более детального изучения индивидуальной анатомии полостной системы почки [18]. Как правило, МСКТ почек выполняется в положении пациента на спине, а при укладке пациента на живот почка сдвигается, меняя предоперационное представление о топике камня.