Мочекаменная болезнь (МКБ) является актуальной проблемой современной медицины, так как занимает одно из ведущих мест среди болезней почек во всех регионах земного шара. За последние три десятилетия отмечается прирост заболеваемости МКБ в мире в 1,8 раза [1], которая составляет 3–5% популяции [2, 3], а больные уролитиазом составляют до 30% от всего контингента урологических стационаров [4]. Применение современных малоинвазивных технологий и миниатюризация эндоурологических инструментов позволили достичь прогресса и улучшить результаты лечения урои нефролитиаза. Перкутанная малоинвазивная нефролитотрипсия (ПНЛТ) с нефролитолапаксией и ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ) служат методами выбора лечения сложных форм нефролитиаза (крупные коралловидные камни почек, сочетание камней почек и мочеточников у одного пациента, камни почек с аномалиями развития мочевывядящих путей, конкременты единственной почки, сопутствующие заболевания и состояния больного, затрудняющие выполнение эндоскопического вмешательства) [5]. Требования эффективности и безопасности определяют критерии современного подхода к эндоскопической и перкутанной хирургии: минимальная степень инвазивности и продолжительность операции, полнота удаления камня, короткий послеоперационный период и быстрая реабилитация пациента.

Применение минимально-инвазивной ПНЛТ – «миниперка», как и других малоинвазивных методов лечения пациентов с камнями в единственной почке, имеет особенности: викарная гипертрофия органа сочетается с вариабельностью артериально-венозной васкуляризации и увеличивает риски интраоперационных осложнений перкутанного доступа [6, 7]. Оперативное лечение камня единственной почки подразумевает более высокие риски развития послеоперационных обтурационных и гнойносептических осложнений. Отсутствие функционального резерва единственной почки обусловливает более тяжелое течение заболевания и прогрессирование почечной недостаточности [8].

В данной работе представлены клинические наблюдения за лечением сложных форм МКБ с использованием современных эндоурологических методов, в том числе в отношении пациентов с аномалиями мочевыводящих путей.

Клиническое наблюдение 1. Пациент А. 57 лет в плановом порядке поступил для оперативного лечения. В анамнезе МКБ в течение 15 лет. По поводу острого обструктивного апостематозного пиелонефрита, камня верхней трети правого мочеточника в 2012 г. выполнена правосторонняя нефрэктомия. В последующем неоднократно выполнялись дистанционные нефролитотрипсии слева по поводу рецидивных оксалатных конкрементов. При поступлении по результатам обследования диагностирован рецидивный камень до 4,0 см в лоханке единственной левой почки (рис. 1).

После стандартного предоперационного обследования (экскреторная урография, ультразвуковое исследование [УЗИ], нативная компьютерная томография [КТ]) больному выполнена миниперкутанная нефролитотрипсия в его положении на спине с приподнятым левым боком. Перкутанный доступ осуществлялся под рентгентелевизионным и УЗ-контролем с использованием цветного дуплексного сканирования. Применение цветного допплера позволяет визуализировать корковые артерии, а также бессосудистую зону по заднелатеральной поверхности в проекции нижней группы чашек, что позволяет снижать риск повреждения сосудистых структур и интраоперационного кровотечения.

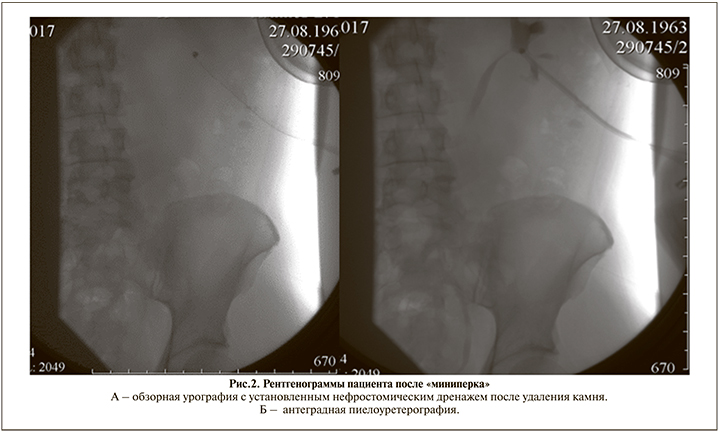

Выполнена миниперкутанная нефролитотрипсия с полным удалением камня (результат операции на обзорной и антеградной пиелоуретерографии (рис. 2А и 2Б). Операция закончена дренированием посредством нефростомии.

Подковообразная почка встречается, по данным Н. А. Лопаткина и соавт. (1998), от 8,8 до 16,5% от общего числа аномалий почек. Как аномалия подковообразная почка имеет ряд анатомических особенностей: дистопированное или опущенное положение органов мочевыводящей системы; сросшиеся полюса почек и почечный перешеек находятся спереди от крупных сосудистых стволов (аорта, нижняя полая вена), артериальная сеть в 60% случаев представлена множественным рассыпного типа кровоснабжением. Лоханки почек обращены в область ворот, а чашки – в противоположную сторону [8].

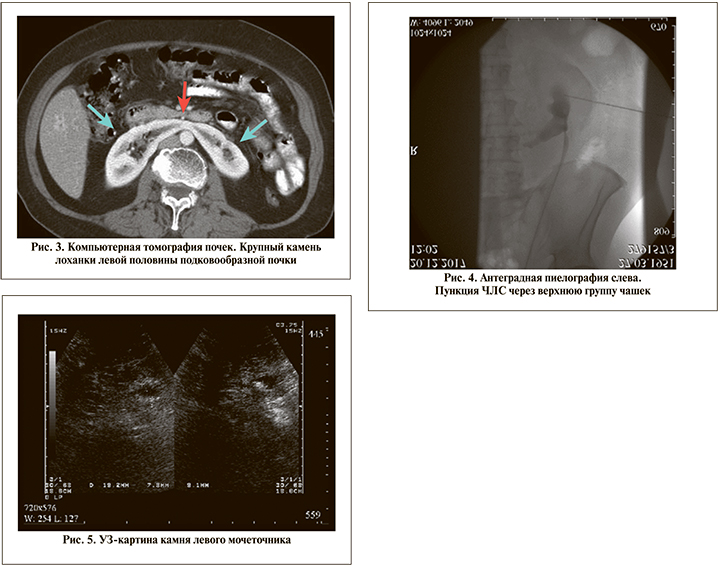

Клиническое наблюдение 2. Пациент Ш. 69 лет. Диагноз: крупный камень (3,5 см) левой половины подковообразной почки. Анамнез: МКБ в течение 12 лет, проявлялась самостоятельным отхождением конкрементов. Обратился к урологу в связи с эпизодической болью в поясничной области слева. В результате обследования диагностирован крупный камень лоханки левой половины подковообразной почки (рис. 3).

Пациенту выполнена малоинвазивная ПНЛТ слева в его положении на животе. Доступ осуществлен под рентгентелевизионным контролем с УЗ-навигацией и использованием допплеровского картирования. Особенностью перкутанного доступа при подковообразной почке является его осуществление через верхнюю группу чашек, что обусловлено наилучшей визуализацией и минимальным расстоянием до чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почки. На рентгенограмме (рис. 4) представлены картина пункции верхней группы чашек и этап формирования доступа в ЧЛС.

По завершении этапа литотрипсии и литолапаксии фрагменты камня в ЧЛС не определяются. Операция закончена установкой нефростомического дренажа.

Спинальное или абдоминальное положение больного при ПНЛТ определяется техническими навыками, опытом и предпочтениями оперирующего хирурга. Преимущественное выполнение в нашем урологическом центре ПНЛТ в положении на спине позволяет отметить ряд преимуществ. К ним можно отнести естественное положение больного, снижение риска развития волемических нарушений у пациентов с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями [9–11], возможность выполнения оперативного пособия без искусственной вентиляции легких (ИВЛ) под спинально-эпидуральной анестезией.

Спинальное положение больного с приподнятым боком способствует смещению органов брюшной полости в сторону от места пункции, тем самым снижая риск повреждения органов брюшной полости. Положение Amplatz в горизонтальной плоскости способствует более свободному оттоку ирригационной жидкости, снижению уровня внутрилоханочного давления и делает более свободной манипуляцию инструментами в ЧЛС [8–11].

Важной особенностью и преимуществом положения больного на спине является возможность выполнения одномоментного перкутанного и трансуретрального вмешательств [12–14]. Клиническое наблюдение 3. Пациент Т. 56 лет. Мочекаменная болезнь в анамнезе в течение 10 лет проявлялась редкими почечными коликами с отхождением камней. Выполнялись сеансы дистанционной литотрипсии камней почек и мочеточников. Пациент поступил с клиникой левосторонней почечной колики. Из особенностей анамнеза: непереносимость рентгенконтрастных препаратов в виде отека дыхательных путей. При КТ и УЗИ диагностирован камень до 0,8 см в нижней трети левого мочеточника, крупный камень лоханки (1,8 см) левой почки (рис. 5). С учетом клинической картины технических трудностей перкутанного доступа, обусловленных непереносимостью пациентом контрастного вещества, принято решение о выполнении одновременного трансуретрального и перкутанного доступов. Первым этапом больному выполнена трансуретральная контактная уретеролитотрипсия. После дезинтеграции камня и уретеролитоэкстракции выполнена ПНЛТ. Уретеропиелоскопия (рис. 6) позволила эндоскопически контролировать момент пункции ЧЛС почки. После проведения по игле в ЧЛС проводника последний был захвачен ретроградно заведенными манипуляционными щипцами и перемещен в мочеточник. Это позволило значительно облегчить последующее формирование перкутанного доступа, практически исключить потерю нефростомического канала и снизить лучевую нагрузку на операционную бригаду и пациента.

Ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ) альтернативна по отношению к ПНЛТ методом оперативного лечения крупных камней почек и позволяет полностью удалять конкременты у большей части пациентов за одно оперативное вмешательство. В настоящее время РИРХ наряду с «мини-перк» является методом выбора лечения крупных камней и коралловидных камней единственной или единственно функционирующей почки. Кроме этого ретроградный доступ наиболее целесообразен при ипсилатеральном сочетании опухоли и камня почки [14, 15]. Развитию РИРХ способствовало внедрение в клиническую практику современных фиброуретеро-нефроскопов и видеуретерореноскопов с диаметром наружного тубуса 6,0–7,5 Ch, лазерных технологий и миниатюризация эндоскопических инструментов.

Доступ в верхние мочевыводящие пути облегчают мочеточниковые кожухи длиной 35–55 см и диаметром 9,5–16 Ch, покрытые гидрофильным составом; по ним же осуществляется литолапаксия и литоэкстракция фрагментов разрушенного камня. Всем пациентам после РИРХ выполняется дренирование верхних мочевыводящих путей (ВМП) внутренним стентом. Сроки стентирования составляют 3–6 нед. Части пациентов (5–10%) с неполным удалением камней из ВМП в ранний послеоперационный период могут выполняться повторные ПНЛТ и РИРХ. Показанием к ним служат крупные резидуальные фрагменты, которые по разным причинам остались после первичных вмешательств.

Клиническое наблюдение 4. В анамнезе пациентке К. 67 лет в 2017 г. выполнена лапароскопическая резекция правой почки с опухолью (опухоль до 3,0 см в среднем сегменте). При повторных обследованиях данных за рецидив опухоли нет.

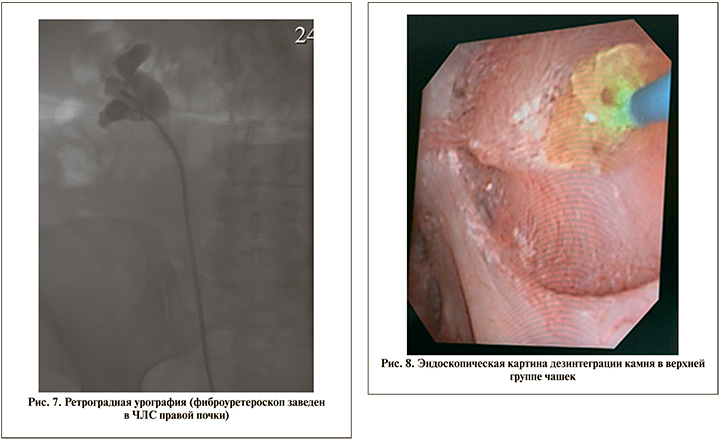

С 2015 г. диагностирован камень до 0,9 см в ЧЛС справа. В марте 2018 г. выполнено стентирование правой почки по поводу правосторонней почечной колики, в апреле 2018 г. – ретроградная (трансуретральная) лазерная каликолитотрипсия с помощью тулиевого лазера после ретроградной урографии (рис. 7).

В ходе РИРХ справа в режиме «dusting» достигнута полная дезинтеграция конкремента до мельчайших фрагментов (рис. 8).

Антеградный способ удаления камней из верхних мочевыводящих путей через перкутанный доступ в некоторых случаях (пациенты с патологией костей скелета, суставов нижних конечностей, стойкими спастическими контрактурами у спинальных больных) единственно возможен [14–17].

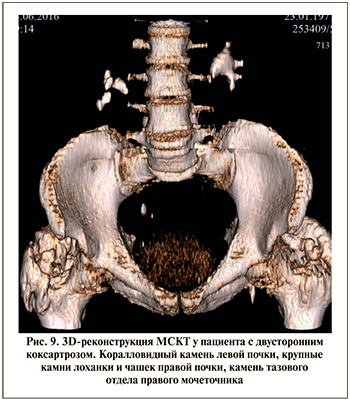

Клиническое наблюдение 5. Пациент В. 55 лет. В анамнезе у больного геморрагический инсульт, осложненный тетрапарезом и формированием стойких контрактур коленных и тазобедренных суставов с исходом в двусторонний коксартроз (рис. 9).

Поступил в урологическое отделение с двусторонним коралловидным нефролитиазом и камнем правого мочеточника. В положении больного на спине выполнена ПНЛТ по поводу камней лоханки правой почки, затем «гибкая» антеградная уретеролитотрипсия, установка внутреннего мочеточникового стента в ходе одной операции (рис. 10).

Представленные клинические наблюдения демонстрируют возможность современных эндоурологических методов и ряда технических приемов успешно решать задачи лечения мочекаменной болезни у пациентов в сложных клинических случаях. В отношении пациентов с аномалиями мочевыводящих путей и крупными конкрементами ЧЛС кроме указанных выше оперативных эндоскопических методов могут быть применены комбинированные (ECIRS – Endoscopic Combined Intrarenal Surgery) и мультидоступы к конкрементам ЧЛС, повышая эффективность лечения данной категории пациентов.