Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) встречается не менее чем у 3% населения и характеризуется устойчивой тенденцией к росту заболеваемости. Абсолютное количество зарегистрированных больных МКБ в РФ на 2016 г. составило 866 742 [1].

У подавляющего большинства пациентов нефролитиаз выявляется в наиболее трудоспособном возрасте – от 20 до 55 лет [1]. У половины больных камни располагаются в мочеточнике, что, как правило, приводит к нарушению уродинамики верхних мочевыводящих путей (ВМП), почечной колике, острому обструктивному пиелонефриту, а также постренальной анурии у пациентов с единственной или единственно функционирующей почкой [2].

В настоящее время в крупных урологических клиниках страны и мира накоплен значительный опыт применения контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ), показывающий высокую эффективность рентгенэндоскопического оперативного лечения пациентов с уретеролитиазом. Вместе с тем КУЛТ не лишена осложнений и может служить причиной ятрогенного повреждения мочеточника. Согласно данным зарубежных и отечественных урологов, общий уровень осложнений КУЛТ варьируется от 10 до 30%, частота наиболее грозных осложнений – от 0,4 до 5% [3–6].

Важное значение при изучении осложнений КУЛТ имеют пред- и интраоперационные факторы риска. Мнение ученых о влиянии на течение КУЛТ таких факторов, как пол, возраст, размер, уровень локализации и длительность нахождения камня в мочеточнике, степень нарушения уродинамики верхних мочевыводящих путей (ВМП), наличие и вид предоперационного дренирования, использование мочеточникового кожуха на момент контактной уретеролитотрипсии, метод удаления камня и вид применяемой энергии для разрушения камня, длительность оперативного вмешательства, вид и титр бактериурии, разнятся, что требует дальнейшего анализа [4–12].

Все вышеизложенное стало побудительным мотивом проведения данного исследования.

Цель: выявить основные факторы риска осложнений КУЛТ.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 545 рентгенэндоскопических операций, выполненных 506 пациентам с одиночными и множественными камнями мочеточника за 7 лет в урологической клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Преобладали пациенты женского пола – 315 (62,3%) человек. Большинство прооперированных (70%) были старше 30 лет (средний возраст – 54,7±13,04 года).

Слева и справа камень в мочеточнике определялся с примерно равной частотой в 252 (49,5%) и 239 (47,2%) наблюдениях соответственно. В половине (258 [51%] пациентов) случаев конкременты локализовались в нижней трети мочеточника. В подавляющем большинстве (444 [87,7%]) случаев они были рентгенпозитивными.

Различная степень бактериурии определялась у 172 (34%) пациентов, тогда как в остальных случаях роста микробной флоры не отмечено.

Большинству пациентов, 378 (74,7%) человек, предварительное дренирование ВМП выполнено не было. Предоперационная нефростомия осуществлена 84 (16,6%) пациентам, установка мочеточникового катетера-стента – 44 (8,7%).

Для разрушения конкрементов преимущественно использовали лазерную уретеролитотрипсию (ЛзЛТ), реже – пневматическую уретеролитотрипсию (ПнЛТ) – 359 (65%) и 109 (20%) человек соответственно. Уретеролитоэкстракция (УЛЭ) осуществлена в 77 (15%) наблюдениях.

Для определения предикторов осложнений КУЛТ изучали связь интраоперационных осложнений c предоперационными факторами риска (пол, возраст, размер конкремента, уровень его локализации и длительность нахождения камня в мочеточнике, наличие и степень уретерогидронефроза, наличие и вид предоперационного дренирования) и с интраоперационными факторами риска (вид инструмента, примененного для уретероскопии, использование мочеточникового кожуха, методика удаления конкремента, длительность оперативного вмешательства). Применяли следующий методы статистической обработки данных: корреляционный анализ Спирмена (r), Пирсона (R) и критерий χ2. Кроме того, проводился однофакторный анализ.

Результаты. Общая частота осложнений составила 22,4%, из них 11,4% интраоперационных и 11% послеоперационных.

Среди осложнений травматического характера чаше всего встречались перфорация стенки мочеточника (n=21; 3,8%), травма слизистого и подслизистого слоев мочеточника (n=6; 1,2%), форникальное кровотечение (n=2; 0,4%), отрыв (n=1; 0,2%) и ампутация (n=1; 0,2%) мочеточника. К наиболее распространенным интраоперационным осложнениям нетравматического характера отнесены ретроградная миграция камня или его осколков (n=24; 4,3%), отсутствие удовлетворительной визуализации просвета мочеточника, что стало причиной прекращения операции 7 (1,4%) пациентам.

В послеоперационном периоде были зафиксированы следующие осложнения: стент-ассоциированные симптомы (дизурия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и миграция мочеточникового стента; n=18, 3,3%); инфекционно-воспалительные (n=17; 3%), в том числе острый пиелонефрит (n=14, 2,4%), бактериотоксический шок и сепсис (n=2, 0,4%), острый простатит (n=1, 0,2%); стриктура мочеточника (n=9, 1,6%); почечная колика (n=7, 1,3%); облитерация мочеточника (n=3, 0,6%); инкрустация мочеточникового стента (n=3, 0,6%); макрогематурия (n=2, 0,4%); острая задержка мочеиспускания (n=1, 0,2%)

Интраоперационные осложнения

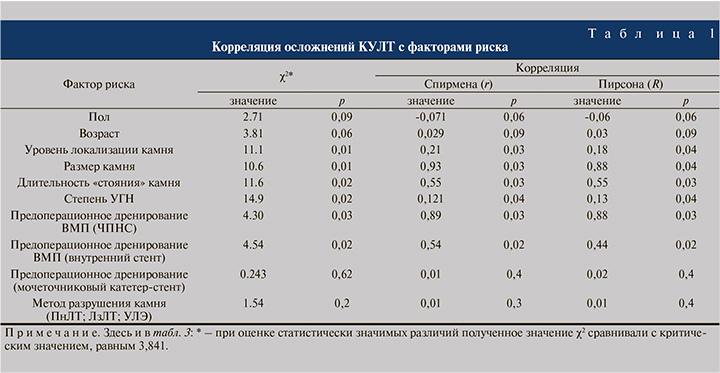

Исходно изучали частоту интраоперационных осложнений КУЛТ в зависимости от наличия того или иного фактора (табл. 1).

Статистически значимых различий по гендерному признаку и возрасту пациентов не отмечено (р>0,05).

Частота интраоперационных осложнений КУЛТ была сопоставимой при различных вариантах разрушения и удаления конкрементов (р>0,05).

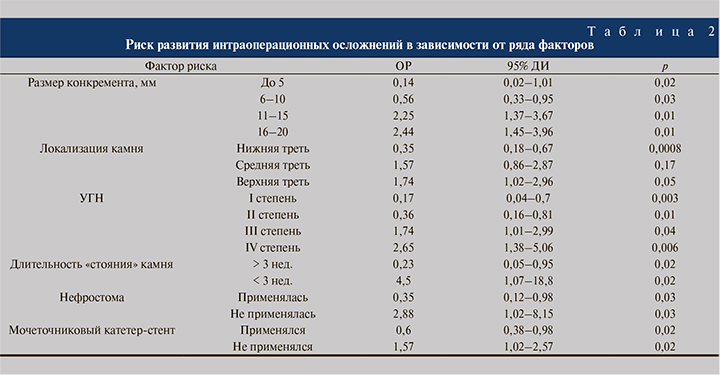

Полученные в ходе анализа результатов 545 КУЛТ данные показали, что существует статистически значимая связь интраоперационных осложнений с размером камня (р=0,01), уровнем его локализации (р=0,01), длительностью нахождения конкремента на одном месте (р=0,02), степенью УГН (р=0,01), предоперационным дренированием ВМП (мочеточниковый катерер-стент и чрескожая пункционная нефростомия [ЧПНС; р=0,02]). Однофакторный анализ показал, что у пациентов с размером камня более 10 мм, исходной проксимальной его локализацией, высокой степенью УГН, длительностью нахождения камня на одном месте более 3 нед. и в отсутствие предварительного дренирования ВМП риск развития интраоперационных осложнений выше.

В отсутствие нефростомической трубки на момент выполнения ретроградной КУЛТ риск развития интраоперационных осложнений был в 2,5 раза выше (ОР=2,88; р=0,03), тогда как при ее наличии вероятность интраоперационных осложнений снижалась (ОР=0,35; р=0,03). По всей видимости, данный фактор связан с выполнением КУЛТ в условиях низкого внутрилоханочного давления. Это в свою очередь улучшает визуализацию камня в просвете мочеточника, что, на наш взгляд, и способствует более эффективной дезинтеграции камня, снижению риска возникновения осложнений травматического характера (табл. 2).

Послеоперационные осложнения

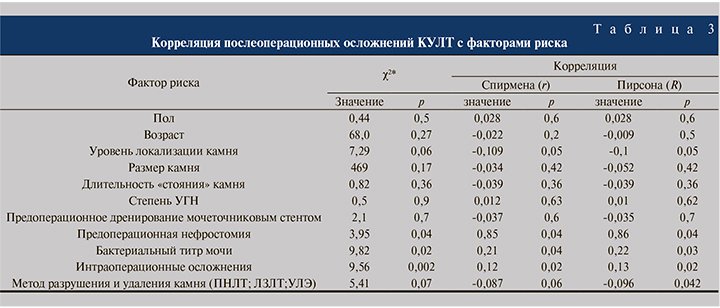

Статистически значимых различий частоты послеоперационных осложнений в зависимости от пола и возраста пациентов не отмечено. Встречаемость послеоперационных осложнений при различной локализации, размерах конкремента, степени УГН, длительности нахождения камня на одном месте, различной продолжительности операции, вариантов фрагментации и удаления камня была сопоставимой (р>0,05; табл. 3).

В случае предварительного дренирования ВМП частота послеоперационных осложнений была достоверно ниже (4,7%; р=0,04).

Частота послеоперационных осложнений зависела от выраженности бактериурии. Так, в отсутствие роста микрофлоры уровень послеоперационных осложнений составил 9,5%, при титре 106 КОЕ/мл – 28,5% (р=0,02; см. табл. 3).

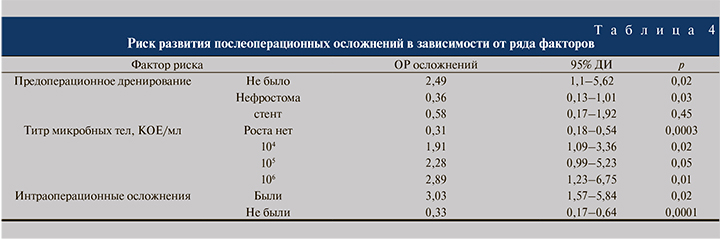

Полученные результаты позволяют утверждать, что существует статистически значимая связь между послеоперационными осложнениями, с одной стороны, и видом предоперационного дренирования ВМП, титром микробных тел в моче и интраоперационными осложнениями, с другой.

По мере увеличения титра микробных тел в моче возрастал риск развития послеоперационных осложнений. Так, при титре микробных тел 106 КОЕ/мл риск развития послеоперационных осложнений был более чем в 2,5 раза выше, чем в отсутствие роста микрофлоры (р=0,01). Послеоперационные осложнения наблюдались в 3 раза чаще (р=0,02) у пациентов с интраоперационными осложнениями. По всей видимости, данный факт связан с интраоперационными осложнениями травматического характера, которые в последующем могут приводить к формированию стриктуры (облитерации) мочеточника (табл. 4).

При наличии нефростомической дренажной трубки в момент ретроградной КУЛТ риск развития послеоперационных осложнений снижался (ОР=0,36, р=0,03; ОР=2,49, р=0,02).

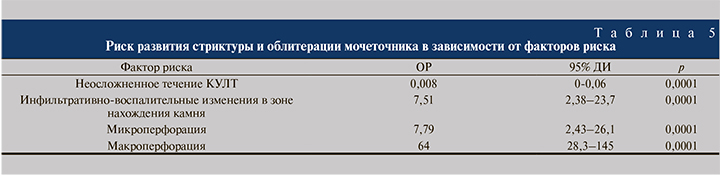

Стриктура и облитерация мочеточника выявлены в 12 наблюдениях. Из них в 5 (42,4%) случаях причиной стала макроперфорация стенки мочеточника. Инфильтративно-воспалительные изменения в зоне нахождения камня у 4 (33,3%), микроперфорация мочеточника у 2 (16,3%) больных. У 1 (8,15%) пациента отмечено формирование стиктуры мочеточника при неосложненном течении КУЛТ.

Риск развития стриктуры и облитерации мочеточника при неосложненном течении КУЛТ был минимальным (ОР=0,008, р=0,0001). При микроперфорации стенки мочеточника и выраженных инфильтративно-воспалительных изменениях в зоне нахождения камня риск развития данных осложнений был сопоставимым и более чем в 7,5 раз (р=0,0001) выше, чем при неосложненном течении КУЛТ. Наибольший риск формирования стриктуры и облитерации мочеточника был при макроперфорации стенки мочеточника, который превысил таковой при неосложненном течении КУЛТ в 64 раза (р=0,0001; табл. 5).

Обсуждение. При изучении предикторов осложнений КУЛТ целесообразно подразделять их на пред- и интра-операционные.

К предоперационным факторам относятся пол, возраст, размер конкремента, уровень его локализации, длительность нахождения камня в мочеточнике, наличие и степень УГН, наличие и вид предоперационного дренирования, вид и титр бактериурии.

К интраоперационным факторам относят вид инструмента, применяемого для уретероскопии; использование мочеточникового кожуха во время контактной уретеролитотрипсии; методику удаления фрагментов конкремента мочеточника; вид применяемой энергии для разрушения камня; длительность оперативного вмешательства.

Предоперационные факторы риска осложнений КУЛТ

По мнению большинства урологов, занимающихся уретероскопией, пол и возраст пациента не служат фактором риска осложнений КУЛТ [7–9].

С целью определения предикторов осложнений КУЛТ в Румынии в период с 1994 по 2013 г. было проведено одно из крупнейших исследований [10]. В него были включены 7456 пациентов с уретеролитиазом (проведено 8150 КУЛТ). Авторы оценили связь предоперационных факторов (пол; возраст, размер, локализация и длительность нахождения конкремента в мочеточнике; наличие и степень УГН) с осложнениями КУЛТ. В целом частота осложнений КУЛТ составила 20,8%. Исследователями отмечена статистически значимая связь осложнений КУЛТ с размером конкремента мочеточника, уровнем его локализации, длительностью нахождения камня в мочеточнике и степенью уретерогидронефроза УГН.

Аналогичные данные получили P. E. Fuganti et al. [11] при ретроспективном анализе результатов 1235 КУЛТ. Авторы установили статистически значимую связь осложнений КУЛТ с размером конкремента, уровнем его локализации и длительностью нахождения камня в мочеточнике.

В то же время анализ осложнений 474 уретероскопий, проведенный А. В. Аксеновым [12], показал, что никакой статистически значимой связи осложнений КУЛТ с полом, возрастом, длительностью анамнеза МКБ, размером камня и его плотностью, длительностью оперативного вмешательства, длительностью нахождения конкремента в мочеточнике, а также с воспалительными изменениями стенки мочеточника нет.

J. A. Leijte et al. [13] в ходе ретроспективного анализа результатов контактной лазерной уретеролитотрипсии также не выявили статистически значимой связи осложнений КУЛТ с предоперационными факторами. Малоизученной на сегодняшний день остается связь осложнений КУЛТ с наличием и видом предоперационного дренирования. Встречаются отдельные работы [2–4], в которых утверждается, что вероятность ряда интраоперационных осложнений повышается при нарастании степени уретерогидронефроза УГН.

Анализ литературы показал крайне малое число работ, посвященных изучению связи вида предоперационного дренирования ВМП у больных уретеролитиазом с осложнениями КУЛТ. Как правило, в статьях изучается эффективность различных методов удаления камня мочеточника при наличии внутреннего и наружного дренажа в ВМП, а зависимость различных видов осложнений КУЛТ от данного фактора не рассматривается [5–9].

Несмотры на выявленную в рамках проведенного исследования статистически значимую связь между осложнениями КУЛТ и наличием предоперационного дренирования ВМП (ЧПНС), на сегодняшний день не представляется возможным рекомендовать ЧПНС как этап ретроградной КУЛТ. Для подтверждения или опровержения данной гипотезы необходимо провести проспективное многоцентровое исследование

Интраоперационные факторы риска осложнений КУЛТ

По мнению большинства авторов, такие факторы, как вид уретероскопа, тип литоэкстрактора и метод фрагментации конкремента, длительность оперативного пособия и опыт оперирующего хирурга, имеют статистически значимую связь с осложнениями КУЛТ [11–13]. Установлено, что гибкая уретероскопия более безопасна, чем процедура, выполняемая с использованием ригидного инструмента. В качестве литоэкстрактора целесообразнее использовать щипцы, нежели петлю Дормиа, так как последняя менее управляема. Большинство исследователей по критерию наибольшей эффективности и максимальной безопасности отдают предпочтение лазерной литотрипсии.

С увеличением продолжительности оперативного пособия повышается риск возникновения осложнений.

По мнению ряда ученых, первостепенное значение при профилактике осложнений КУЛТ имеют правильность техники выполнения операции и опыт хирурга. Определен ряд требований техники проведения уретероскопии. Наиболее важными остаются обязательное использование струны проводника при проведении уретероскопа, исключение применения силы и форсированных движений при встрече препятствий. Недопустимы тракция или проведение инструмента выше крупного вклинившегося камня, а также работа без страховочной струны [4–6, 10–12].

Всемирное эндоурологическое общество инициировало и в период с января 2010 по октябрь 2012 г. провело глобальное исследование изучения результатов уретероскопии и КУЛТ при лечении пациентов с камнями мочеточников. Анализ результатов 9681 уретероскопии не выявил статистически значимой связи между осложнениями КУЛТ и интраоперационными факторами риска, за исключением опыта оперирующего хирурга [15, 16].

Заключение. Полученные в ходе настоящего исследования данные позволяют утверждать, что к факторам риска осложнений КУЛТ относятся размер, уровень локализации, длительность «стояния» камня, пред- и интраоперационное (ЧПНС) дренирование ВМП, степень УГН, титр микробных тел в моче и интраоперационные осложнения травматического характера.