Введение. Успешное лечение фистул остается проблемой для специалистов во всем мире при сравнительно высокой распространенности свищей [1]. Урогенитальные свищи относительно редко встречаются в развитых странах, в то же время во многих так называемых развивающихся странах акушерские свищи все еще очень распространены [1, 2]. Это различие связано с разницей в доступе к акушерской помощи, тогда как хирургическая этиология чаще встречается в развитых странах [3]. Большинство хирургических свищей связано с гинекологическими процедурами, особенно с гистерэктомией [4]. В литературе по лечению неакушерских урогенитальных свищей в основном представлены серии случаев или ретроспективные исследования из относительно небольшого числа центров [5, 6]. Хирургия органов малого таза, особенно гистерэктомия, и лучевая терапия – наиболее частые ятрогенные факторы развития неакушерских урогенитальных свищей, вызывающих широкий спектр повреждений мочеполовых путей, иногда с поражением кишечника [7].

В зависимости от характера повреждения могут быть использованы различные варианты лечения. Так, свищи мочеточника устраняют посредством реимплантации, пациенткам со значительной потерей мочевого пузыря выполняют деривацию мочи наиболее подходящим для них методом (создание артифициального мочевого пузыря, пересадка мочеточников в кишечник, пересадка мочеточников в изолированный кишечный резервуар, уретерокутанеостомия) [8]. Однако большинство неакушерских урогенитальных свищей ограничиваются пузырно-влагалищными или уретровлагалищными дефектами [9]. Несмотря на то что урогенитальные свищи наиболее успешно лечатся хирургическим путем, некоторые вопросы остаются до конца не изученными. Это касается факторов риска рецидивов свищей и функционального состояния нижних мочевыводящих путей после восстановления свищей.

Из-за отсутствия убедительных данных факторы риска неудачного лечения свищей не установлены и не изучены. Есть все основания предполагать, что рубцы на тканях, облучение органов малого таза в анамнезе или большой размер свища могут снижать шансы на успешное закрытие свища. Существующие классификации учитывают эти факторы, но они в основном составлены для акушерских свищей и включают в основном анатомические характеристики дефекта [10]. Согласно Beardmore-Gray et al. [11], классификация Goh не имеет прогностической ценности в отношении анатомического закрытия пузырно-влагалищных свищей в развитых странах. Тем не менее эта классификация может быть полезной для определения риска недержания мочи после закрытия свища. Единственными факторами, значимыми с точки зрения определения исходов, были меньший размер свища и более молодой возраст [11, 12].

Устранение анатомических дефектов – основная цель лечения свища. Однако качество жизни пациенток не всегда полностью восстанавливается даже при закрытии фистулы. Снижение емкости мочевого пузыря, недержание мочи, боль в области таза или даже обструктивное мочеиспускание могут продолжать беспокоить пациенток [13]. Использование инструментов для оценки результатов, сообщаемых пациентом после успешного закрытия свища, может предоставить больше информации по этому вопросу. Адекватное наблюдение очень важно, особенно при постлучевых свищах, которые могут рецидивировать через несколько месяцев [14]. В то время как большинство исследований с участием пациенток в развивающихся странах оценивают успех лечения сразу после удаления катетера, исследования, проведенные в развитых странах, определяют успех лечения при последующем наблюдении в клинике [15].

Цель исследования: определить и проанализировать факторы риска отдаленных анатомических и функциональных результатов лечения неакушерских урогенитальных свищей у женщин. В ходе выполнения работы проводилось построение номограмм для возможности дальнейшего прогнозирования результата лечения.

Материалы и методы. Проведено предварительное ретроспективное когортное исследование анатомических и функциональных результатов лечения неакушерских урогенитальных свищей. Исследование одобрено локальными этическими комитетами двух специализированных центров – участников исследовония. После получения информированного согласия пациентки из базы данных были идентифицированы, а данные извлечены. Критерии отбора для включения в исследование: неакушерские уретровлагалищные и пузырно-влагалищные свищи вследствие хирургического вмешательства на органах малого таза или лучевой терапии. Критерии исключения: травма мочеточника, полная утрата уретры, сопутствующие кожные или ректальные свищи, отсутствием полной информации о пациенте в базе данных. Резиденты-урологи связывались со всеми пациентками по телефону. Были проанализированы предоперационные и операционные данные. Предоперационные включали возраст, количество беременностей и родов, индекс массы тела, размер и этиологию фистулы, время от травмы/причинной хирургии/облучения до образования свища, время от образования свища до операции, количество попыток фистулопластики. Операционные данные включали хирургический доступ, стентирование мочеточника до/во время восстановления и продолжительность операции. Среди послеоперационных данных оценивали осложнения по Clavien–Dindo (из карт пациентов), время дренирования мочевого пузыря, а также характер и выраженность симптомов нижних мочевыводящих путей (СНМП).

Первичным результатом было успешное закрытие свища и отсутствие жалоб на подтекание мочи, оцененных по результатам обследования и/или по ответам пациенток во время телефонного опроса по прошествии минимум одного года после операции. Пациентки с недержанием или подтеканием мочи были приглашены в клинику и обследованы в амбулаторных условиях. Рецидив свища был подтвержден данными физикального обследования или цистоскопии. Опросник UDI-6 использовали для оценки послеоперационных СНМП [16]. Анкета заполнялась во время телефонного интервью или амбулаторного визита.

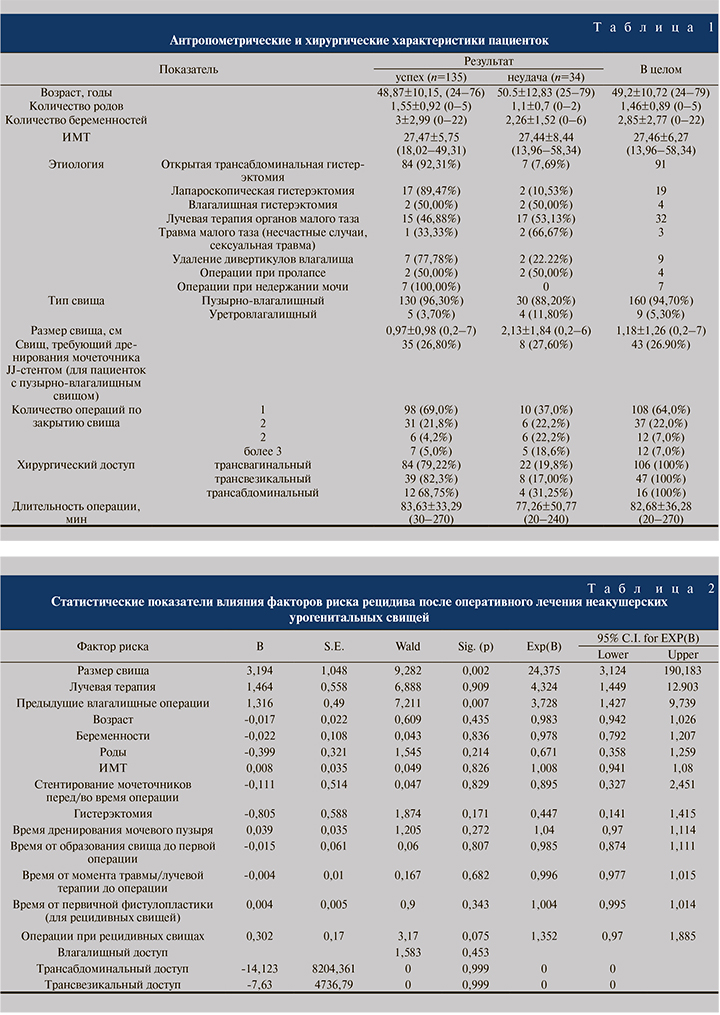

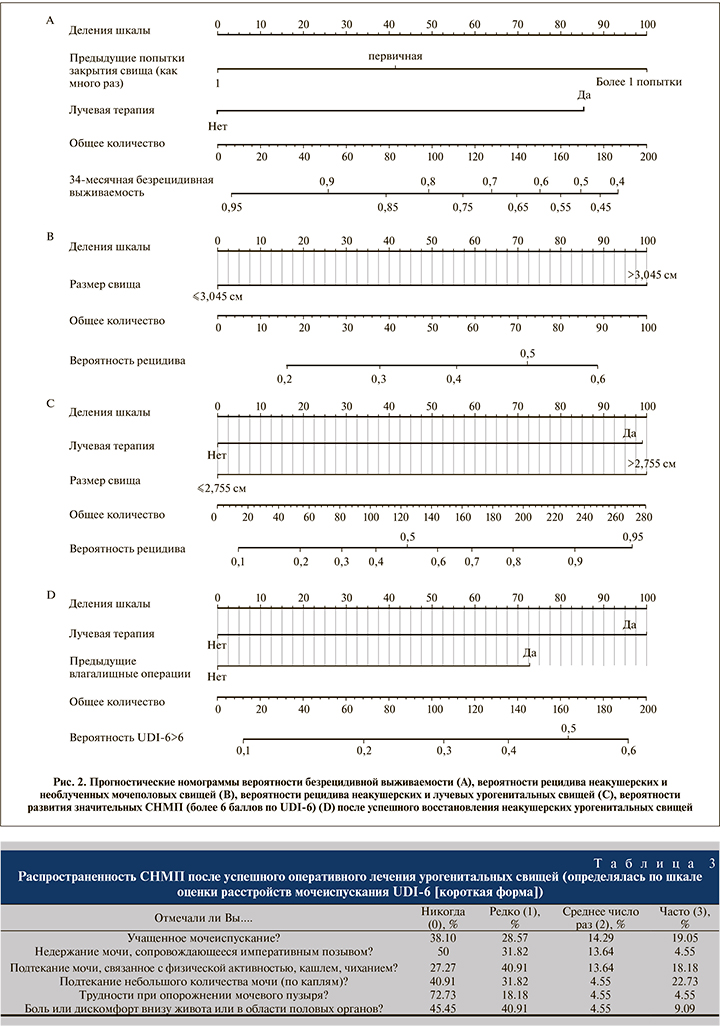

Статистическая обработка данных проведена с использованием PASW Statistics 22. Значения показателей представлены в виде M±SD (MIN-MAX). С целью построения прогнозируемого результата применяли модель логистической регрессии. Для каждого возможного фактора риска рецидива использовали однофакторную логистическую модель. Факторы, оказавшие статистически значимое влияние на переменную зависимого результата (p<0,05), позже были включены в многомерную логистическую регрессию как независимые факторы и ковариаты. Многофакторная прогнозная модель была построена с помощью логистической регрессии с пошаговым включением переменных с использованием алгоритма Вальда. Определяли значения коэффициентов B и их статистическую значимость, а также отношение вероятности рецидива к его отсутствию и соответствующий 95% доверительный интервал (ДИ) для каждого фактора, включенного в окончательную модель, с использованием нахождения Exp (B). Строили номограммы для определения вероятности исхода хирургического лечения.

Многофакторный анализа ANCOVA использовали для оценки возможного влияния независимых факторов на функциональный результат, оцениваемый по шкале UDI-6. В качестве зависимой переменной использовали оценку по UDI-6 6 и более баллов. Эти статистически значимые факторы, связанные с функциональным результатом, позже были использованы для построения многофакторной модели и номограмм.

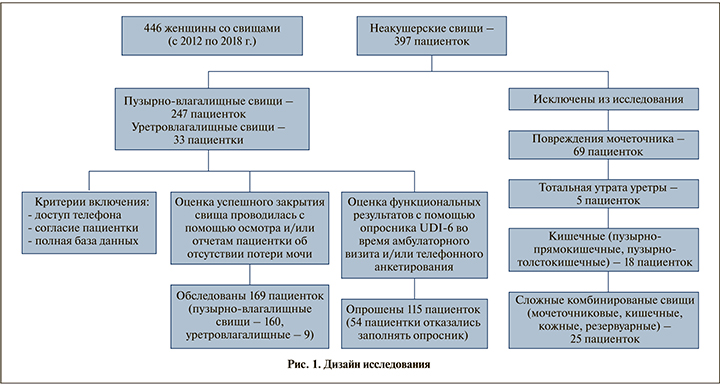

Результаты. С 2012 по 2018 г. в двух клиниках референтного уровня пятью опытными хирургами прооперированы 446 пациенток с урогенитальными свищами (рис. 1). После оценки соответствия критериям включения и исключения для исследования отобраны 277 пациенток. С ними связались по телефону, чтобы получить информированное согласие на дальнейшие поиск и обработку данных.

В итоге были проанализированы данные 169 пациенток. Средний возраст составил 49,2±19,72 (24–79) года, индекс массы тела (ИМТ) – 24,46±6,27 (13–58) кг/м2, среднее количество беременностей – 2,85±2,77, среднее количество родов – 1,46±0,89 (0–5). Гистерэктомия была наиболее частой этиологией свища (69,4%), реже причиной выступала лучевая терапия органов малого таза (18,9%).

В большинстве случаев свищи формировались после абдоминальной гистерэктомии (55,8%). Влагалищные операции (дивертикулэктомия, операции при недержании и пролапсе) были редкой причиной образования свищей. Только 64% (108/169) женщин с неакушерскими урогенитальными свищами, включенных в исследование, была выполнена первичная фистулопластика. Сорок две (24,9%) женщины были направлены на повторную операцию, у 38 (22,5%) в анамнезе было более двух попыток закрытия свища. Среднее время от образования свища до первой реконструкции составило 5,88±6,80 мес. Для пациенток с вторичной фистулопластикой время между первым (неудачным) восстановлением и повторным вмешательством составило 16,9±38,8 мес. (табл. 1).

У большинства пациенток был пузырно-влагалищный свищ (160/169). Средний размер свища составил 1,18 (2–7) см. В 26,9% случаев для закрытия свища до или во время операции требовалось стентирование мочеточника. Трансвагинальный доступ применялся в 59,6% случаев, абдоминальный – в 9,47%, чреспузырная пластика свища выполнена 27,81% пациенток. Среднее время операции составило 82 мин. Техники интерпозиции тканей (лоскут Марциуса, ягодичный лоскут, лоскут сальника) использовали в отношении 15,4% пациенток (26/169). Среднее время дренирования мочевого пузыря составило 16,55±7,02 дня, среднее время пребывания в стационаре – 7,7±4,14 дня, медиана послеоперационного наблюдения – 34 (от 12 до 110) мес. Общая анатомическая эффективность составила 89,4% (42/47) для трансвагинального доступа, 84% (89/106) для трансвагинального доступа и 87,5% (14/16) для трансабдоминального фистулы. Послеоперационные осложнения возникли в 16,5% случаев, из них осложнения 1-й степени по Clavien–Dindo – в 20 (11,8%) наблюдениях, 2-й степени – в 8 (4,7%).

Показатель успешного закрытия свищей после первичных операций составил 90,7% (98/108), после вторичных – 83% (31/37), после 3 операций – 50% (6/12), более 4 и более попыток – 58,5% (7/12). Только 46,7% (15/32) постлучевых свищей были успешно прооперированы. Для сравнения: показатель успеха при фистуле, обусловленной гистерэктомией, составил 90,3% (103/114).

Демографические данные, пред- и послеоперационные особенности были оценены как потенциальные факторы риска рецидива свища. Размер свища более 3 см был связан с более высоким риском недостаточности тканей при операции (p=0,002). Свищи размером более 2,7 см, связанные с облучением органов малого таза, имели худший прогноз успешного лечения (p=0,009). Другим фактором риска была и предыдущая вагинальная операция (p=0,007). Подробные результаты представлены в табл. 2. Прогностические номограммы были построены с использованием статистически значимых факторов с хорошим анатомическим результатом (рис. 2, A–D).

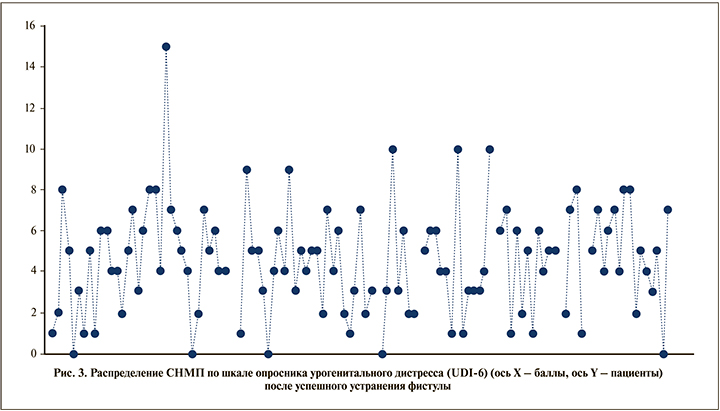

Сто пятнадцать пациенток заполнили опросник UDI-6 во время контрольного визита/телефонного звонка. Средний балл по UDI-6 составил 5 (от 0 до 15). У 62% пациенток учащенное мочеиспускание выявлено в 50% случаев, недержание мочи при физической нагрузке – в 73%, боль – в 55%, затруднения при опорожнении мочевого пузыря – в 27% (рис. 3, табл. 3).

Оценка UDI-6 более 6 баллов была использована как пороговое значение для оценки связанных факторов риска. У 21 (18,3%) пациентки были жалобы на СНМП, которые выражались более чем в 6 баллах опросника UDI-6. Единственными значимыми факторами риска, связанными с увеличением СНМП, были лучевая терапия (p=0,016) и предыдущие вагинальные операции перед восстановлением фистулы (p=0,038). Прогностические номограммы были построены со статистически значимыми факторами, связанными с хорошим функциональным результатом (рис. 2, C, D).

Обсуждение. Мы оценили факторы риска долгосрочной безрецидивной выживаемости пациенток с неакушерскими урогенитальными свищами. В целом общий уровень успеха соответствовал или был ниже, чем сообщалось в литературе [15]. Мы достигли показателя закрытия 89,4% для трансвезикального доступа, 84% – для трансвагинального и 87,5% – для трансабдоминального. Относительно низкая эффективность лечения по сравнению с другими исследованиями может быть связана с тем, что у 36% (61/169) пациенток были рецидивирующие свищи. Это типично для специализированных центров по лечению свищей, поэтому следует иметь в виду, что в подобных случаях мы говорим о более сложной когорте пациентов. Например, в нашем исследовании частота успешного закрытия первичных свищей составила 90,7% (98/108), однако для постлучевых свищей этот показатель составил 46,7% (15/32).

Было предпринято несколько попыток оценить факторы риска рецидива свищей после хирургического лечения и создать прогнозные классификации свищей, ориентированные на результат [10, 17]. Beardmore-Gray et al. исследовали классификацию Goh с точки зрения прогностической ценности анатомического закрытия пузырно-влагалищных свищей в развитых странах. Авторы не сообщили о прогностической ценности классификации, однако она может быть полезной при определении риска рецидивов фистул.

По мнению авторов, меньший размер свища и более молодой возраст пациенток служат важным фактором успеха [18].

Ockrim et al. [19] изучали факторы прогнозирования успеха при ликвидации свищей у 37 пациентов, при том что четверти из этих женщин потребовалось более одной попытки (47 фистулопластик). По мнению авторов, неудача операции была более вероятной при больших свищах (>3 см), требовавших абдоминального доступа, если интерпозиция лоскута сальника была невозможной. Они обнаружили, что возраст, статус менопаузы, ИМТ, дооперационный соматический статус и срок между появлением свища и его закрытием, а также этиология свища не были значимыми факторами успешного исхода [19]. Это соответствует нашим выводам. В нашем исследовании только размер свища (более 3 см), предыдущие вагинальные операции и облучение органов малого таза оказались отрицательными факторами риска анатомического восстановления свища.

Продолжаются споры о необходимости интерпозии тканей во время оперативного лечения: только в сложных случаях или когда это возможно. Большинство специалистов рассматривают возможность использования тканей только при повторных операциях или при уретральных свищах [20].

В нашем исследовании интерпозиция тканей во время операции проведена в 26 случаях: у 12,6% пациенток с успешным восстановлением анатомической целостности (17/135) и у 26,5% в группе рецидива (9/34). Это несоответствие может быть объяснено тем, что в нашей практике интерпозиция тканей (в основном лоскут Марциуса) использовалась в основном в сложных случаях, часто при лучевых свищах, где вероятность успеха априори меньше [21].

Много работ было посвящено краткосрочным результатам успешного анатомического закрытия неакушерских урогенитальных свищей; однако мало что известно о долгосрочных функциональных результатах у женщин после успешного анатомического закрытия. Среднее время наблюдения 33 мес. при минимальных 12 мес. представляется подходящим для оценки стойкости восстановления даже при постлучевых повреждениях.

Для оценки функционального результата мы использовали опросник UDI-6, который представляет собой анкету из 6 вопросов, позволяющих оценить симптомы мочеиспускания и их тяжесть (от 0 до 18). Повышенный балл (более 6) указывает на выраженные СНМП и более низкое качество жизни [22]. В работе [23] средний показатель по опроснику UDI-6 составил 4,2±4,6 у 41 женщины через 83±58 мес. после успешного закрытия пузырно-влагалищного свища, что почти идентично среднему баллу UDI-6 в нашем исследовании, который не превышал 5. У большинства (62–73%) пациенток в нашем исследовании были симптомы накопления, у 27% – симптомы опоражнения. L.M. Dolan et al. [24] выявили ургентные позывы у 71% женщин, никтурию у 68%, стрессовое недержание мочи у 68% и ургентное недержание мочи у 65%, хотя 87% пациенток сообщили, что эти симптомы практически не повлияли на качество их жизни. Имея в анкете шесть вопросов, мы предположили, что клинически значимый пороговый балл для СНМП будет равен шести, как если бы у пациентки было минимальное беспокойство по всем симптомам. Мы обнаружили, что вероятность развития тяжелых СНМП после успешного восстановления фистулы связана только с лучевой терапией в области малого таза и предыдущими вагинальными операциями.

У нашего исследования есть несколько ограничений. Прежде всего как референтные центры мы сталкиваемся с массой сложных и рецидивных случаев, которые могут влиять на наши результаты и выводы. В то же время послеоперационные СНМП у наших пациенток могут быть связаны с другими проблемами, такими как инфекции мочевыводящих путей или сахарный диабет. Однако, несмотря на это, результаты проведенного исследования позволили выделить факторы прогнозирования успеха и риски рецидива послеоперационных СНМП.

Заключение. В результате исследования только размер свища (более 3 см), предыдущие вагинальные операции и облучение органов малого таза оказались отрицательными факторами риска анатомического восстановления свища. Обнаружено, что вероятность развития тяжелых СНМП после успешного восстановления фистулы связана только с лучевой терапией в области малого таза и предыдущими вагинальными операциями. Результаты проведенного исследования позволили выделить факторы прогнозирования успеха и риски рецидива послеоперационных СНМП. Этот прагматический подход к лечению в равной степени может быть применим к консультациям пациенток или предоперационному информированному согласию.