Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) входит в число основных нозологий среди урологических заболеваний человека. Проблема хирургического лечения пациентов с данными болезнями не утрачивает своей актуальности в настоящее время [1–6]. Заболеваемости МКБ подвержены люди всех возрастных категорий, однако большая часть (65–70%) пациентов болеют в трудоспособном возрасте – 20–50 лет [7, 8]. Значимостью проблемы лечения МКБ также является прогрессивное и постоянное увеличение числа новых случаев МКБ по всему миру: от 114 до 720 на 100 тыс. человек (1,7–14.8%) [1].

На сегодняшний день для оперативного лечения пациентов с МКБ в урологии в большинстве случаев используются высокотехнологичные малоинвазивные вмешательства. Данный факт ярко прослеживается в том, что доля открытых доступов, по данным зарубежных и отечественных работ, составляет только 1–5,4% [6, 9].

Лапароскопический доступ при лечении больных МКБ может быть использован для выполнения ЛП, ЛПР, ЛПН и ЛПУ. Применение 3D-компьютерных технологий в планировании операций пациентам с МКБ способствует более персонифицированному выбору тактики хирургического лечения.

Значимость и эффективность использования 3D-технологий в планировании и навигации операций на почке при различных хирургических заболеваниях подтверждено большинством мировых работ [10–20]. При этом в данных работах отражены вопросы применения 3D-технологий при выполнении ЧНЛТ больным МКБ. Принимая во внимание данный факт, целью нашего исследования стала оценка возможностей 3D-технологий в планировании и навигации операций из лапароскопического доступа для пациентов с МКБ почек и мочеточника.

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы результаты хирургического лечения пациентов с МКБ почки и мочеточника из лапароскопического доступа в клинике урологии Сеченовского Университета с января 2012 по декабрь 2017 г. Всего в клинике за данный период прооперировано 4956 пациентов с МКБ почки и мочеточника, из них лапароскопические вмешательства выполнены 98 (1,97%) пациентам. Из видов операций были выполнены нефрэктомия (ЛПН) – 47(48%) пациентов, пиелолитотомия (ЛП) – 15 (15,3%), уретеролитотомия (ЛПУ) – 32 (32,65%) и резекция почки (ЛПР) – 4 (4,05%) пациента. Средний возраст больных составил 55,76±10,5 (29–80) года. Мужчин было 51(52%), женщин – 47 (48%). Средняя плотность конкрементов в анализируемой группе пациентов составила 1237,6± 354,6 ЕД HU (от 500 до 1913 ЕД HU). В 14 (22,9%) наблюдениях перед хирургическим лечением мочевые пути были дренированы катетер-стентом и/или нефростомой. У 33 (54,1%) больных конкременты локализовались справа, у 28 (45,9%) – слева. КН 3–4-й ст. верифицирован в 48 (78,7%) наблюдениях, остальным 13 (21,3%) больным диагностированы либо наличие множественных конкрементов, либо КН 1–2-й ст. Из данных анамнеза установлено, что 40 (40,8%) больных ранее переносили оперативные вмешательства на почках 1 раз, 17 (17,3%) больных ранее подвергались операциям по поводу МКБ ≥2 раза.

В 11 (11,2%) наблюдениях операции были выполнены пациентам с аномалийными почками, из них 6 (6,1%) с подковообразной почкой, с удвоением мочевых путей – 3 (3,1%) и 2 (2%) больных тазовой дистопией почки.

У 10 (10,2%) больных не было выявлено заболеваний, влияющих на функцию почек. В 51 (52,0%) наблюдении зафиксировано наличие артериальной гипертензии различной степени тяжести с развитием осложнений в виде перенесенных больными острых инфарктов миокарда или острой недостаточности мозгового кровообращения. Вид сопутствующих заболеваний у пациентов представлен в табл. 1.

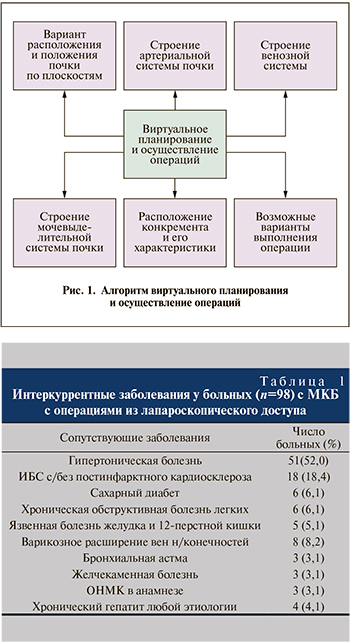

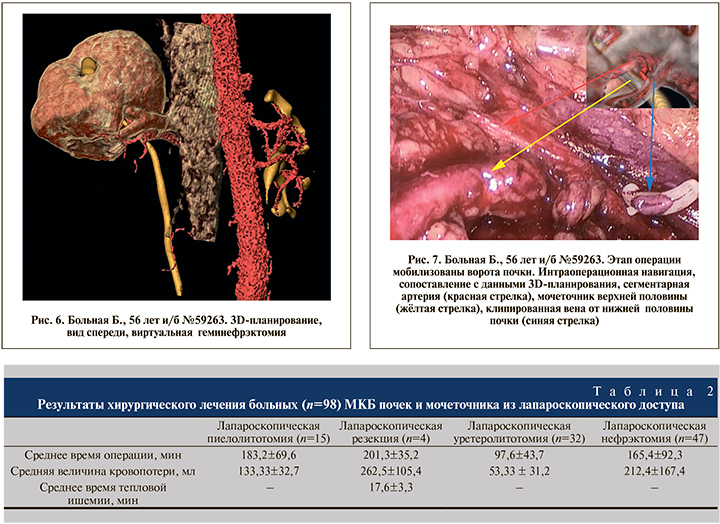

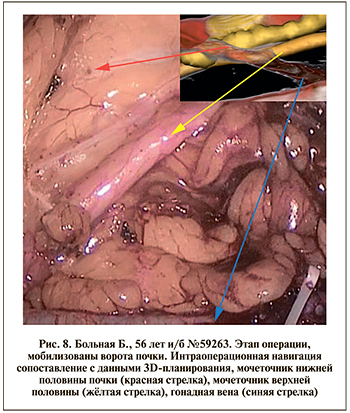

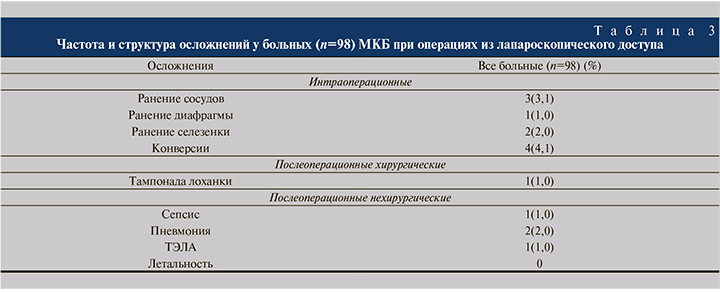

Кроме стандартных методов предоперационного обследования 22 (22,4%) больным на основании выполненной МСКТ проведено 3D-планирование и многовариантное виртуальное осуществление операций при помощи компьютерной программы 3D-моделирования «Amira». В 100% наблюдений 3D-технологии использованы при выполнении ЛП и ЛРП. Планирование операции проводилось по разработанному в клинике алгоритму проведения виртуальных операций (рис. 1) в предоперационном периоде – хирургом, выполнявшим реальное оперативное вмешательство в отношении пациента.

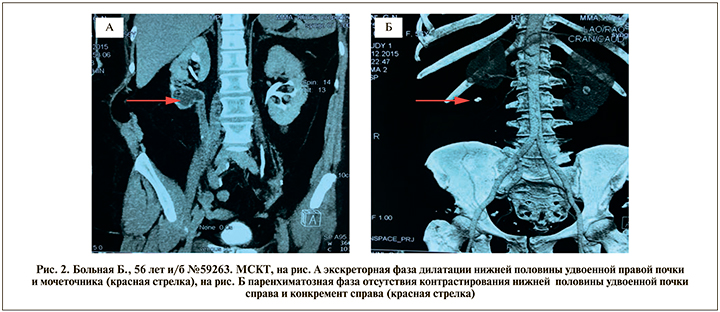

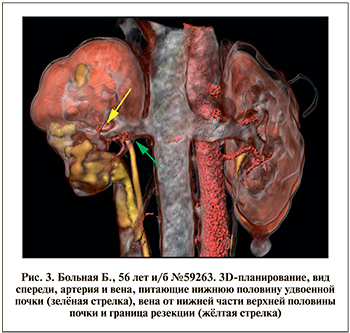

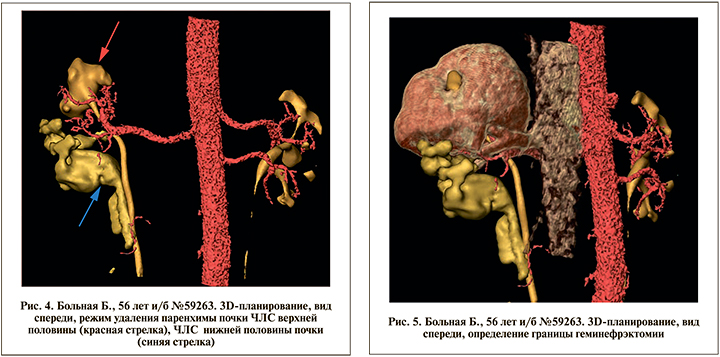

Полученные данные виртуальных построений использовались интраоперационно как дополненная виртуальная реальность с целью хирургической навигации. Клинический пример применения 3D-технологий при лечении пациента с МКБ почек представлен на рис. 2–9.

Все лапароскопические операции выполнены 7 урологами клиники с различным хирургическим опытом проведения лапароскопических вмешательств.

Все лапароскопические операции выполнены 7 урологами клиники с различным хирургическим опытом проведения лапароскопических вмешательств.

Статистический анализ: статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи компьютерной программы IBM SPSS, версия 22.0.

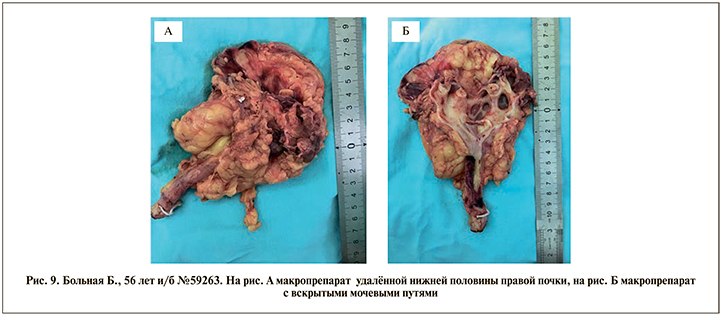

Результаты. При выполнении лапароскопических вмешательств использован трансабдоминальный доступ в 75 (76,5%) наблюдениях, в 23 (23,5%) (18-ЛПУ, 5-ЛНЭ) ретроперитонеальный. При проведении 8 (8,16%) операций потребовалось сочетанное использование гибкой пиелокаликоскопии. Проведение такого комбинированного пособия увеличивало время всего операционного цикла, но позволяло добиваться полного удаления конкрементов. Наименьшее среднее время выполнения операций было при ЛПУ – 97,6±43,7 мин, наибольшее среднее время пособий при ЛПР – 201,3±35,2 мин. Другие результаты хирургического лечения больных с конкрементами почек и мочеточника из лапароскопического доступа представлены в табл. 2.

Интраоперационные осложнения установлены в 6 (6,1%) наблюдениях. Конверсии при операциях были в 4 (4,1%) наблюдениях, все конверсии были при выполнении ЛПН. Причиной конверсий оказалась массивная инфильтрация в области почечной ножки и невозможность выделения почечных сосудов, их клипирование и пересечение.

В 3 (3,1%) наблюдениях при попытке мобилизации были повреждены сосуды почечной ножки с развитием кровотечения, для устранения которого и потребовалось выполнение конверсии пособия в открытое вмешательство, в 1 (1%) наблюдении конверсия выполнена на этапе мобилизации сосудов без повреждения последних. Вид интра- и послеоперационных осложнений представлен в табл. 3.

Обсуждение. Согласно рекомендациям РОУ (Российское общество урологов), EAU (European Association of Urology) и АUА (American urological Association), для оперативного лечения больных МКБ почек и мочеточников используются дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ), эндоскопические контактные методы разрушения камней – контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ), чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ), ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ) [21-23].

Показания к применению лапароскопического и открытого доступа данной категорией пациентов: неэффективность или большая вероятность безуспешности выполнения ЧНЛТ, ДЛТ, РИРХ, КУЛТ, кроме того, при выборе между этими двумя доступами предпочтение должно быть отдано лапароскопическому доступу [23].

Наиболее часто ДЛТ, ЧНЛТ, РИРХ оказываются неэффективными для пациентов с большими (>2см) или множественными конкрементами в нормальных и аномалийных почках. Выполнение ЛП этим пациентам более эффективно и безопасно, позволяет достигать полного удаления конкрементов без вероятности развития интра- и послеоперационных осложнений. В нашем исследовании ЛП выполнены 15 (15,3%)пациентам, в отношении всех было достигнуто полное удаление конкрементов и не было зафиксировано периоперационных осложнений. Наши данные согласуются с рядом мировых мета-анализов по установлению безопасности и эффективности лапароскопического или робот-ассистированного доступа по сравнению с ЧНЛТ [24, 25]. По нашему мнению, основополагающим фактором в достижении больными таких положительных результатов является использование на предоперационном этапе планирования и виртуального осуществления операций посредством 3D-технологий.

Наиболее часто ДЛТ, ЧНЛТ, РИРХ оказываются неэффективными для пациентов с большими (>2см) или множественными конкрементами в нормальных и аномалийных почках. Выполнение ЛП этим пациентам более эффективно и безопасно, позволяет достигать полного удаления конкрементов без вероятности развития интра- и послеоперационных осложнений. В нашем исследовании ЛП выполнены 15 (15,3%)пациентам, в отношении всех было достигнуто полное удаление конкрементов и не было зафиксировано периоперационных осложнений. Наши данные согласуются с рядом мировых мета-анализов по установлению безопасности и эффективности лапароскопического или робот-ассистированного доступа по сравнению с ЧНЛТ [24, 25]. По нашему мнению, основополагающим фактором в достижении больными таких положительных результатов является использование на предоперационном этапе планирования и виртуального осуществления операций посредством 3D-технологий.

Преимущество применения 3D-технологий на этапе планирования и выполнения ЧНЛТ доказано рядом авторов [14, 26-28]. Значимость использования 3D-технологий при проведении лапароскопического доступа пациентам с МКБ в доступной нам литературе не было обнаружено. В подвергнутой анализу группе пациентов 3D-технологии были использованы в 22 (22,4%) наблюдениях.

Несомненно, применение стандартных методов предоперационного обследования в объеме МСКТ с контрастированием не всегда позволяет иметь полную топографанатомическую картину, поэтому применение 3D-моделирования позволяет получать полную информацию о топографоанатомической картине как самой почки, так и области планируемого оперативного вмешательства. Это особенно оказывает большую помощь при планировании операций пациентам с аномалийными почками. В исследуемой нами группе 11 (11,2%) больных имели различные виды аномалий почек и верхних мочевых путей. Каждое из наблюдений заболеваний аномалиных почек по-своему уникально. Наше суждение полностью совпадает с мнением Yoshida et al. (2015), в работе которых приводится сообщение одного клинического наблюдения робот-ассистированной геминефрэктомии у пациентки 22 лет с аномалией почек в виде удвоения мочевых путей. Так же как и мы, авторы использовали предоперационное 3D-планирование оперативного пособия, данная технология позволила хирургам выполнить операцию без осложнений за счет точного знания топографической анатомии [29].

Другой не менее значимой информацией, получаемой от выполнения 3D-планирования, являются физические характеристики конкрементов почки, перфузионные нарушения в паренхиме почки и функциональный вклад каждой почки в процентном отношении к фильтрации крови.

При осуществлении 3D-виртуальных операций пациентам с МКБ возможно прогнозировать исход и вероятность возникновения интраоперационных осложнений, а также потребность использования гибких эндоскопов при осуществлении реального оперативного вмешательства.

В анализируемой группе больных ревизия и дополнительное удаление камней при помощи гибкой эндоскопии потребовались в 8 (8,16%) наблюдениях. Комбинированное использование гибкой пиелокаликоскопии во время выполнения ЛП для ревизии и достижения полного удаления конкрементов отмечают также ряд мировых исследователей [30, 31]

Использование 3D-технологий в планировании ЛПН у пациентов с МКБ невозможно и нерационально, в большинстве наблюдений такие операции носят характер вынужденных пособий при нефункционирующей почке или осуществляются при развитии осложнений МКБ по типу гнойного пиелонефрита с исходом в пионефроз или с формированием абсцессов в паранефральной клетчатке. Получаемая при выполнении МСКТ информация в таких наблюдениях не позволяет производить полноценное построение 3D-моделей, так как объем перфузии паренхимы почки минимален. В нашей работе ЛПН в связи с МКБ была выполнена 47 (48%) больным. Все интраоперационные осложнения 6 (6,1%) и конверсии 4 (4,1%) операций зафиксированы у пациентов в ходе выполнения ЛПН. По нашему мнению, эта наиболее сложная группа больных и осуществление лапароскопического доступа должно выполняться наиболее опытными хирургами. При планировании операции этим пациентам необходимо иметь полную техническую обеспеченность на случай конверсии в открытый доступ, а также наличие всего арсенала лапароскопических инструментов для выполнения окончательного гемостаза (сшивающие аппараты, клипсы всех размеров, лапароскопический зажим Сатинского). В послеоперационном периоде за больными МКБ с выполненными нефрэктомиями необходимо устанавливать особый контроль за соматическим статусом пациентов из-за высокой вероятности развития у них нехирургических послеоперационных осложнений.

Наравне с ЛПН при планировании ЛПУ применение 3D-технологий в предоперационном периоде считаем нецелесообразным и допустимым только при планировании операций пациентам с аномалиями почек и мочевыводящих путей. Среди выполненных нами 32 (32,65%) ЛПУ таких наблюдений не было.

Наша работа имеет ряд ограничений. Нами не проводилось сравнительного исследования эффективности между лапароскопическим доступом и другими малоинвазивными методиками хирургического лечения пациентов с МКБ. Данный факт связан с небольшим числом наблюдений.

В дальнейшем нами запланировано выполнение такого рода работы при наборе большего числа клинических наблюдений. Также еще одним отрицательным моментом является ретроспективный анализ на основании результатов одного центра.

Заключение. Лапароскопический доступ для лечения пациентов с МКБ необходимо использовать при лечении пациентов с крупными длительно стоящими конкрементами мочеточника, для выполнения ЛП пациентам с камнями почек при наличии сопутствующих хирургических заболеваний почки и верхних мочевыводящих путей (сужение ЛМС, образование паренхимы почки), требующих оперативной коррекции. Лапароскопический доступ следует рассматривать первично при планировании ЛПН- и ЛПР-пособий в связи с МКБ. Использование 3D-компьютер-ассистированных технологий целесообразно больным МКБ аномалийных почек при планировании операций из лапароскопического доступа в объеме пиелолитотомий, резекций почки и уретеролитотомий.