Введение. Консолидированные усилия, направленные на улучшение диагностики и лечения туберкулеза, в том числе внелегочных локализаций, дали результат: заболеваемость туберкулезом уверенно снижается во всех субъектах Российской Федерации; урогенитальный туберкулез опустился на 2-е место в структуре заболеваемости внелегочным туберкулезом [1, 2]. Однако по-прежнему урогенитальный туберкулез нередко выявляют на поздних стадиях, когда уже сформировался невосполнимый функциональный дефицит [3, 4]. Лечение запущенных случаев урогенитального туберкулеза требует применения комплекса патогенетических мероприятий и реконструктивных хирургических пособий. Терапевтический предел современной полихимиотерапии урогенитального туберкулеза ограничен туберкулезом почек 1–2-й стадий (мало- или бездеструктивные формы); прогрессирующая деструкция паренхимы почек и развитие осложнений в виде поражения верхних и нижних мочевыводящих путей служат показанием к оперативным вмешательствам [3, 4].

Существуют многочисленные подходы и приемы, позволяющие повышать эффективность противотуберкулезной полихимиотерапии. Это энзимофизиотерапия, лазеротерапия, лимфотропное введение препаратов, дополнительное назначение минерально-витаминных комплексов и т.д. [4].

В последние годы отмечается устойчивый интерес к различного рода иммуномодуляторам [5–9], хорошо себя зарекомендовавшим в том числе и в урологической, и во фтизиатрической практике [10, 11].

Цель исследования: определить эффективность иммунорепаранта дезоксирибонуклеат натрия в комплексном лечении больных урогенитальным туберкулезом.

Материалы и методы. В одноцентровое открытое рандомизированное сравнительное проспективное исследование были включены 62 больных активным урогенитальным туберкулезом, находившихся на стационарном лечении в урогенитальной клинике ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России с ноября 2016 по май 2018 г. Во всех случаях диагноз был верифицирован бактериологически, патоморфологически или по совокупности анамнестических и клинико-лабораторных данных, включая результаты подкожной провокационной туберкулиновой пробы и рентгенологические данные.

Критерии включения: больные обоего пола с активным туберкулезом мочевых и мужских половых органов в возрасте от 18 до 70 лет; согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: сопутствующее инфицирование вирусом иммунодефицита человека, соматические заболевания в стадии декомпенсации, психические заболевания, алкоголизм, наркомания, наличие инородных тел в мочевыводящих путях (камни, постоянный катетер), показание к хирургическому вмешательству, отсутствие самостоятельного мочеиспускания.

Случайным образом больные были распределены в две группы: основную (n=30) и контрольную (n=32). Все пациенты получали терапию в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по урогенитальному туберкулезу [12]. Пациентам основной группы дополнительно назначали иммуномодулирующую терапию посредством внутримышечного введения 75 мг дезоксирибонуклеата натрия через каждые 48 ч, 15 инъекций на курс, что суммарно занимало 1 мес. Патогенетическую терапию начинали сразу после подбора противотуберкулезных препаратов, убедившись в их хорошей переносимости.

Поскольку сформировавшаяся деструкция паренхиматозных органов мочеполовой системы (почки, предстательная железа) обратному развитию не поддается и каверны почек и простаты, в отличие от каверн легких, не могут закрыться в принципе, рентгенологический метод контроля в отношении больных урогенитальным туберкулезом не может использоваться для оценки результатов химиотерапии, служит для своевременного выявления развития осложнений и определения показаний к хирургическому вмешательству.

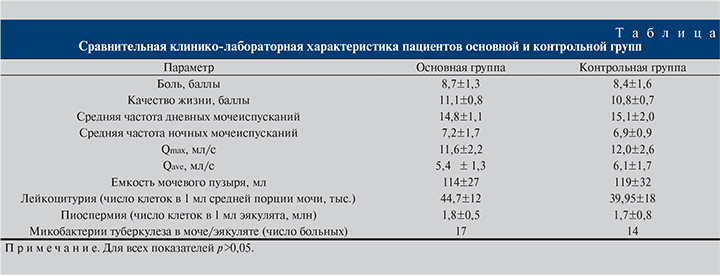

Ведущим в клинике урогенитального туберкулеза остается болевой синдром, в связи с чем при оценке эффективности лечения учитывали интенсивность боли, самостоятельно определяемой пациентами по 10-балльной визуально-аналоговой шкале. Следующим по частоте симптомом считается дизурия; ее оценивали по дневнику мочеиспусканий (учитывали раздельно дневную и ночную частоту микций) и данным урофлоуметрии, при которой определяли максимальную скорость потока мочи (Qmax), среднюю скорость потока мочи (Qave) и емкость мочевого пузыря.

Активное туберкулезное воспаление органов мочеполовой системы сопровождается лейкоцитурией/пиоспермией, поэтому в критерии эффективности включили подсчет абсолютного числа лейкоцитов 1 мл мочи и/или эякулята.

Бактериовыделение при урогенитальном туберкулезе скудное, трудноуловимое и непостоянное. Тем не менее скорость его прекращения также учитывалась как критерий эффективности.

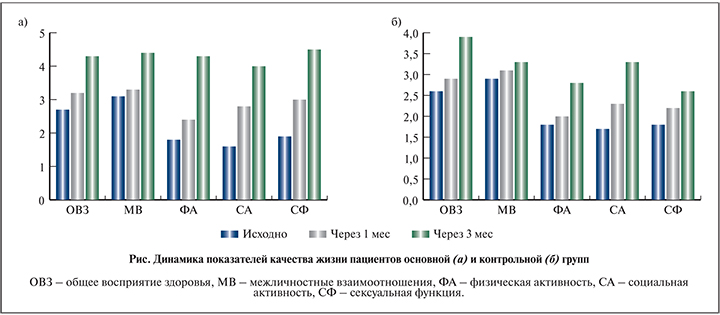

Дополнительно все больные заполняли адаптированную анкету MOS SF-36 по оценке качества жизни, где им предлагалось по 5-балльной шкале оценить общее восприятие здоровья, межличностные взаимоотношения, физическую активность, социальную активность и сексуальную функцию; отличное качество жизни по всем параметрам соответствует 25 баллам, невыносимо плохое – 5 баллам.

Эффективность лечения оценивали через 1 мес. (непосредственно после окончания иммунорепараторной терапии) и через 3 мес. по интенсивности боли и выраженности дизурии, признакам воспаления, бактериовыделению и по изменению качества жизни.

Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 8. Для сравнения долей больных с тем или иным признаком применен критерий χ2. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты. Средний возраст больных основной группы составил 47,5±7,9 года (от 36 до 64 лет), контрольной группы – 46,9±6,8 (от 37 до 62 лет). Мужчин в основной группе было 16 (53,3%), в контрольной – 17 (53,1%).

Как видно из табл. 1, по основным клинико-лабораторным показателям группы были сопоставимыми.

По классификации урогенитального туберкулеза в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по урогенитальному туберкулезу [12] у включенных в исследование пациентов были диагностированы следующие формы урогенитального туберкулеза: туберкулез почек 2-й стадии – 43 (69,3%) человека, инфильтративный туберкулез простаты – 12 (19,4%), генерализованный урогенитальный туберкулез с одновременным поражением почек и половых органов – 7 (11,3%).

Наиболее тяжелые и значимые сопутствующие заболевания были критерием исключения, что также обеспечивало сопоставимость групп.

В настоящее время качество жизни пациента выходит на первый план и рассматривается как важный итог терапии. Диагноз «туберкулез» тяжело переносится больными, поскольку это хроническое заболевание, влекущее за собой социально-экономические потери. При оценке качества жизни пациентов с инфильтративным туберкулезом легких установили снижение показателей по всем пунктам анкеты MOS SF-36, причем снижение качества жизни находилось в прямой зависимости от длительности заболевания и выполнения врачебных рекомендаций [13]. В нашем исследовании также получено подтверждение существенного снижения качества жизни пациентов, усугубляемое характерными для урогенитального туберкулеза нарушениями мочеиспускания и сексуальной дисфункцией. В основной группе исходный балл качества жизни через месяц комплексной терапии и непосредственно по завершении терапии дезоксирибонуклеатом натрия увеличился в среднем с 11,1 до 14,7 (p<0,05), в то время как в контрольной группе, пациенты которой получали только полихимио терапию, средний суммарный балл качества жизни вырос с 10,8 до 12,5 (p>0,05). Такая же диспропорция наблюдалась через 3 мес. лечения: в основной группе качество жизни увеличилось вдвое (до 21,5; p<0,05), в контрольной – только вполовину (до 15,9); различие статистически значимое (p<0,05) по сравнению с исходным и с аналогичным результатом в основной группе (см. рисунок).

Мы полагаем, что в значительной степени улучшение качества жизни связано с купированием боли и улучшением параметров мочеиспускания. Частота дневных мочеиспусканий после курса полихимиотерапии, усиленной иммунорепарантом, в среднем уменьшилась в 1,8 раза; через 3 мес. этот эффект сохранялся. В контрольной группе динамика была не столь существенной: через месяц лечения частота уринаций днем уменьшилась всего в 1,2 раза, не достигнув, в отличие от основной группы, статистической значимости различий. По прошествии 3 мес. лечения данный показатель уменьшился всего в 1,3 раза. Аналогичные пропорции выявил анализ динамики ноктурии. Изменения объективного показателя урофлоуметрии также подтвердили статистически значимое превосходство полихимиотерапии, дополненной курсом дезоксирибонуклеата натрия. Санации дериватов половых желез у мужчин при туберкулезе предстательной железы добиться трудно: несмотря на то что через 3 мес. полихимиотерапии средний уровень пиоспермии в контрольной группе снизился в 2 раза, различие не было статистически значимым. В то же время в основной группе двукратное уменьшение выраженности пиоспермии было получено уже спустя 1 мес. комплексного лечения, а через 3 мес. различие достигло статистически значимых величин. Аналогичная ситуация наблюдалась в отношении лейкоцитурии: через 1 мес. среднее число лейкоцитов в 1 мл средней порции мочи в основной группе уменьшилось в 3 раза, в контрольной – всего вдвое; различия оказались статистически значимыми как между группами, так и по сравнению с исходными показателями.

Микобактерия была идентифицирована у 14 пациентов основной группы и у 12 – контрольной. Через 3 мес. бактериовыделение сохранилось лишь у 1 пациента контрольной группы. Переносимость противотуберкулезной химиотерапии была удовлетворительной: токсические и токсико-аллергические реакции развились у 8 (26,7%) и 9 (28,1%) пациентов основной и контрольной групп соответственно. Таким образом, внутримышечные инъекции дезоксирибонуклеата натрия не повлияли на переносимость противотуберкулезных препаратов.

Заключение. Современная полихимиотерапия позволяет достигать статистически значимого улучшения качества здоровья и качества жизни больных туберкулезом почек 1–2-й стадий (мало- и бездеструктивные формы) и больных инфильтративным туберкулезом предстательной железы. В течение первого месяца приема противотуберкулезных препаратов у всех больных отмечается улучшение, по ряду параметров статистически значимое, но затем динамика замедляется – в значительной степени из-за избыточного формирования фиброзной ткани и вторичного ухудшения микроциркуляции. При мочеполовом туберкулезе результатом терапии является «желательное рубцевание в нежелательном месте», что приводит к выраженному функциональному дефициту. Замедленная динамика параметров мочеиспускания на фоне полихимиотерапии обусловливает необходимость дополнительного назначения патогенетически обоснованных препаратов. Добавление к комплексу лечения иммунорепаранта дезоксирибонуклеат натрия в виде внутримышечных инъекций по 75 мг каждые 48 ч в течение месяца привело к статистически значимому повышению эффективности лечения; качество жизни у больных, получавших препарат, улучшилось вдвое (с 11,1 до 21,5 балла), в то время как в контрольной группе этот показатель оказался в 2 раза ниже (с 10,8 до 15,9 балла).