Введение. Первичный синдром болезненного мочевого пузыря (ПСБМП), ранее известный как синдром болезненного мочевого пузыря, или интерстициальный цистит, характеризуется возникновением постоянной или повторяющейся боли в области мочевого пузыря и сопровождается по крайней мере одним из следующих симптомов – усилением боли при наполнении мочевого пузыря, учащенным мочеиспусканием в дневное и/или в ночное время в отсутствие признаков инфекционного или другого явного поражения мочевого пузыря [1]. Появление слова «первичный» в терминологии обусловлено необходимостью уточнения локализации боли как следствия заболевания самого мочевого пузыря, а не по причине иных состояний, которые могут также проявляться болью внизу живота. В настоящий момент рекомендуется использовать только термин ПСБМП и более не использовать устаревшую терминологию «синдром болезненного мочевого пузыря» и «интерстициальный цистит» [1].

ПСБМП является «диагнозом исключения», и основной задачей на диагностическом этапе является исключение других заболеваний, которые могут проявляться схожими с ПСБМП симптомами [2]. Причины развития ПСБМП до конца не выяснены, однако большинство исследователей относят ПСБМП к полиэтиологичным заболеваниям [3]. Триггером развития ПСБМП служит поражение барьерной функции уротелия в результате перенесенных ранее инфекций мочевыводящих путей, травматизации, ишемических или нейрогенных поражений мочевого пузыря [4]. Наблюдающаяся вследствие этого активация специфических афферентных рецепторов, в том числе ноцицепторов, сопровождается возникновением характерных клинических проявлений заболевания.

Данные о распространенности ПСБМП сильно различаются и варьируются в диапазоне от 0,06 до 30% [1], это обусловлено отсутствием стандартизованных диагностических критериев заболевания [2, 3]. При этом результаты практически всех проведенных исследований указывают на то, что преобладают пациенты женского пола в соотношении примерно 10:1, средний возраст пациентов составил 40 лет [3, 4].

Улучшение результатов лечения больных ПСБМП является важной проблемой современной урологии и смежных специальностей. Ее актуальность обусловлена как высокой распространенностью ПСБМП, так и недостаточной эффективностью применяемых методов лечения [5, 6]. Важным, а возможно и основным, фактором социальной значимости ПСБМП является существенное ухудшение качества жизни таких больных, возникающее не только из-за болевых ощущений в проекции мочевого пузыря и расстройств мочеиспускания, но и вследствие развития сексуальных нарушений, невротических расстройств и социальной дезадаптации пациентов [7–9].

Лечение больных ПСБМП направлено на уменьшение интенсивности болевого синдрома, повышение емкости мочевого пузыря и на снижение частоты мочеиспускания, что в конечном итоге должно приводить к улучшению качества жизни больных [2]. За последнее десятилетие в клинических рекомендациях принято выделять последовательные этапы (линии) лечения ПСБМП [10, 11]. К 1-й линии относят поведенческую терапию, включающую соблюдение диеты, режима мочеиспусканий, ограничение приема некоторых медикаментов и ряд других мероприятий. Вторая линия лечения состоит в проведении физиои фармакотерапии, в том числе внутрипузырных инстилляций лекарственных средств. Эффективность первых двух этапов лечения относительно невелика и редко превышает 20–30% [2, 5]. Малоинвазивные внутрипузырные методы лечения относят к 3-й (гидродистензия мочевого пузыря) и 4-й (внутрипузырная ботулинотерапия) линиям лечения. Также к малоинвазивным хирургическим методам можно отнести электроили лазерную коагуляцию язв Гуннера, встречающуюся примерно у 5–10% больных ПСБМП [12]. При неэффективности малоинвазивных методик переходят к хирургическому лечению [1, 13, 14]. Активно изучается возможность использования сакральной и пудендальной электростимуляции при лечении больных рефрактерным ПСБМП [15]. Во время проведения лечебных мероприятий необходимо тщательно отслеживать динамику клинической симптоматики и при недостаточной эффективности терапии переходить к следующей линии лечения.

Малоинвазивным методам лечения больных ПСБМП в последние годы уделяется большое внимание, что связано с их относительно высокой эффективностью и хорошей переносимостью. Механизм лечебного эффекта гидродистензии мочевого пузыря связывают с ишемическим некрозом сенсорных нервных окончаний в стенке мочевого пузыря, приводящим к уменьшению стимуляции афферентных нейронов [16]. Для достижения поставленных целей давление в мочевом пузыре при выполнении гидродистензии мочевого пузыря должно быть в пределах 80–100 см водного столба [14]. Относительно продолжительности процедуры в настоящее время нет единого мнения. Результаты ранее проведенных нами исследований эффективности гидродистензии при разной продолжительности процедуры (от 1 до 10 мин) показали, что оптимальной является длительность 2 мин, поскольку продолжительность 1 мин оказалась недостаточной для достижения клинического эффекта, а более 2 мин – избыточной, поскольку не сопровождалась улучшением клинических результатов [17].

Клинический эффект от внутрипузырной ботулинотерапии больных ПСБМП связан с ингибированием поступления ацетилхолина в синаптическую щель, уменьшением синтеза других нейротрансмиттеров, определяющих чувствительность мочевого пузыря, и снижением выработки и выделения медиаторов воспаления [18]. Стандартные дозы ботулинического токсина типа А (БТ-А) у больных ПСБМП (100–200 ЕД) не отличаются от применяемых при проведении внутрипузырной ботулинотерапии по поводу других заболеваний мочевого пузыря [19–21]. Также было установлено, что комбинация ботулинотерапии и гидродистензии мочевого пузыря потенцирует эффекты обоих методов лечения [22].

Несмотря на возрастающий интерес к малоинвазивным методам лечения ПСБМП, необходимо отметить отсутствие общепризнанных протоколов их выполнения, что в значительной степени затрудняет сравнение результатов разных исследований.

Цель исследования: изучить эффективность и переносимость эндоскопических внутрипузырных методов лечения женщин с ПСБМП.

Материалы и методы. В исследование были включены 145 женщин с подтвержденным диагнозом ПСБМП. Средний возраст варьировался в диапазоне от 19 до 79 лет и в среднем составил 43,9±3,1 года. Средняя давность заболевания составляла 31,2±25,1 мес. Всем больным проводили комплексное урологическое обследование, включившее физикальное обследование, лабораторные исследования, в том числе бактериологическое исследование мочи, инструментальные исследования – ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи и цистоскопию, которую выполняли под общей анестезией. Для оценки выраженности симптоматики ПСБМП пациентки заполняли дневники мочеиспусканий и 10-балльную визуальную аналоговую шкалу боли (ВАШ боли). Дневники мочеиспусканий больные заполняли в течение 3 сут. с регистрацией числа мочеиспусканий, императивных (ургентных) позывов и эпизодов ургентного недержания мочи. Кроме этого все больные заполняли специализированные опросники, разработанные специально для оценки выраженности тазовых болей у женщин. С этой целью использовали следующие анкеты: «Шкала оценки боли в мочевом пузыре при интерстициальном цистите» (Bladder Pain / Interstitial Cystitis Symptom Score, BPIC-SS), «Индекс симптомов интерстициального цистита О’Лири-Санта» (O’Leary-Sant Interstitial Cystiti sSymptoms Index, ICSI), «Индекс симптомов Университета Висконсина» (University Of Wisconsin Symptom Instrument, UWSI), «Показатель проблем, связанных с интерстициальным циститом» (Interstitial Cystitis Problem Index, ICPI), «Шкала симптомов тазовой боли, императивного, учащенного мочеиспускания» (Pelvic Pain and Urgency/Frequency Patient Symptom Scale, PUF Scale). Последний опросник имеет валидизированную русскоязычную версию [23]. Для оценки качества жизни применялся опросник «Индекс качества жизни вследствие урологических проблем» (Quality of Life, QoL) с возможным числом набранных баллов от 0 до 5.

Все находившиеся под наблюдением пациентки получали лечение по поводу ПСБМП. Программа лечения была разделена на четыре последовательных этапа. Первая линия лечения включила поведенческую и фармакотерапию, вторая – гидродистензию мочевого пузыря, третья – внутрипузырную ботулинотерапию. Пациенткам с неэффективностью внутрипузырной ботулинотерапии и наличием Гуннеровского поражения мочевого пузыря проводилась лазерная абляция язвенных поражений. Обследовали больных до лечения и через месяц после начала лечебных мероприятий каждого этапа лечения. Больных переводили на следующую линию терапии при неэффективности предыдущего этапа. На основе ранее проведенных исследований улучшение качества жизни на 1 балл и более по опроснику QoL рассматривалось нами как критерий эффективности лечения ПСБМП [24].

На первом этапе всем больным проводили медикаментозное и немедикаментозное лечение. Пациенткам рекомендовали соблюдение диеты с исключением продуктов и напитков, которые обладают раздражающим действием на мочевой пузырь, назначали упражнения для мышц тазового дна с целью уменьшения их тонуса, рекомендовали выполнять тренировки мочевого пузыря для соблюдения режима мочеиспускания. Пероральная фармакотерапия включила назначение альфа-адреноблокаторов, препаратов с антигистаминным и спазмолитическим действием и нестероидных противовоспалительных средств. Также всем больным проводили не менее 10 внутрипузырных инстилляций раствором, содержащим лидокаин, гепарин, гидрокартизон и димексидсульфоксид. Общая длительность первого этапа лечения составила 1 мес., затем провели оценку ее эффективности. В тех случаях, когда она была недостаточной, пациенткам под внутривенным обезболиванием выполняли гидродистензию мочевого пузыря. Методика ее проведения заключалась в свободном наполнении мочевого пузыря через цистоскоп физиологическим раствором под давлением 100 см водного столба до максимально возможного объема. Время экспозиции составляло 2 мин, после чего мочевой пузырь опорожняли и через несколько минут процедуру проводили повторно. Оценку второго этапа лечения проводили также через 1 мес. после выполнения данной процедуры.

Если первая и вторая линии лечения оказывались неэффективными, проводили внутрипузырную ботулинотерапию с использованием БТ-А. Под внутривенной анестезией через цистоскоп осуществляли внутрипузырные инъекции БТ-А. Инъекции выполняли в 20 точек стенки мочевого пузыря, в каждую из которых вводили по 5 ЕД препарата, суммарная доза БТ-А таким образом составила 100 ЕД. Через 1 мес. после проведения ботулинотерапии оценивали ее эффективность. Перед проведением ботулинотерапии всех пациенток предупредили о возможном развитии задержки мочи и обучили методике выполнения самокатетеризации.

При неэффективности третьей линии лечения таким пациенткам выполнялась лазерная абляция язвенных поражений мочевого пузыря. Для выполнения лазерной абляции использовали гибкое кварцевое волокно с внешним диаметром 400–600 мкм в контактном режиме с мощностью излучения 16 Вт, длиной волны 0,97 мкм. Проводилась абляция язвенных участков до мышечного слоя, дополнительно – 2–3 поперечных разреза в зоне рубца, после чего мочевой пузырь дренировался катетером на срок до 5 сут.

Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью компьютерной программы STATISTICA 10 En (StatSoft, Inc.). Различия считали достоверными при р<0,05. Средние значения показателей в тексте указаны со средним квадратическим отклонением (M±σ).

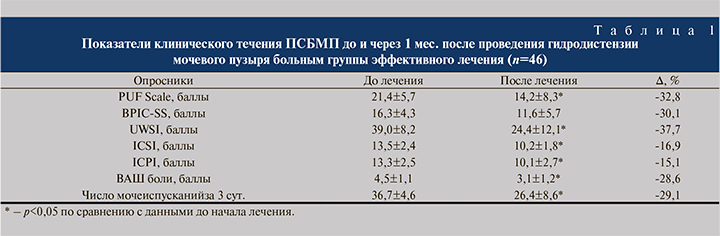

Результаты. Первая линия лечения ПСБМП показала свою достаточно низкую эффективность. В соответствии с выбранным критерием успешным первый этап лечения оказался только для 21 (14,4%) пациентки, у остальных 124 (85,6%) больных существенного эффекта от проведенной терапии не выявлено. Мы не наблюдали ни у одной из пролеченных больных полного излечения, а повышение качества жизни на 1 балл и более отметила только каждая пятая из пролеченный пациенток. Проведенный анализ показал, что лучшие результаты консервативной терапии были у тех пациенток, у кого до начала лечения клинические проявления ПСБМП были менее выражены, максимальная емкость мочевого пузыря была больше и при цистоскопии изменения слизистой не визуализировались или были минимальными в виде редких петехиальных кровоизлияний. Этим 21 больным продолжали в дальнейшем данный вид лечения, в то время как остальным 124 была проведена гидродистензия мочевого пузыря. По результатам проведенного через 1 мес. после выполнения процедуры обследования лечение было признано эффективным для 46 (37,1%) из 124 больных, для остальных 78 (62,9%) пациенток эффект от лечения был недостаточным. Среди 46 пролеченных больных, лечение которых было признано эффективным, 25 отметили повышение качества жизни на 1 балл, у 16 качество жизни повысилось на 2 и у 4 – на 3 балла. Через 1 мес. после окончания лечения мы не отметили ухудшения качества жизни ни у одной из 46 больных. Анализ результатов гидродистензии мочевого пузыря показал ее более высокую эффективность по сравнению с первым этапом лечения. Хотя не было получено полного излечения ни одной из пациенток, тем не менее качество жизни повысилось у более половины больных ПСБМП, рефрактерным к консервативной терапии. Повышение качества жизни этих больных сопровождалось существенным улучшением показателей клинического течения ПСБМП. Об этом свидетельствовали статистически достоверное снижение выраженности симптомов заболевания по данным 4 из 5 заполняемых больными специализированных опросников, уменьшение показателя ВАШ боли и частоты мочеиспусканий (табл. 1).

Гидродистензия мочевого пузыря была более эффективной при изначально большей максимальной емкости мочевого пузыря. У пациенток с положительным результатом лечения среднее значение максимальной емкости мочевого пузыря составляло 297,0±36,2, с отрицательными – 267,6±29,1 мл (р<0,05). Важным фактором определения эффективности процедуры служит тяжесть клинических проявлений: у пациенток с положительным результатом гидродистензии показатель ВАШ боли составил 4,5±1,1 балла, в то время как у больных с отсутствием эффективности – 6,2±1,3 (p<0,05). Подобная тенденция отмечена и для частоты мочеиспусканий – соответственно 36,9±7,8 и 42,7±7,7 за 3 сут., результатам анкетирования по опроснику ICSI – 13,3±2,4 и 17,5±3,4 и PUF Scale – 21,5±4,8 и 26,4±3,3 балла (во всех случаях p<0,05). Клинические результаты гидродистензии мочевого пузыря также были связаны с тяжестью изменений в стенке мочевого пузыря. Рассчитывать на эффективность процедуры можно было только при неязвенных формах ПСБМП, при которых во время цистоскопии выявлялись редкие петехиальные кровоизлияния, диффузные подслизистые кровоизлияния или диффузная кровоточивость слизистой. Ни в одном случае язвенной формы заболевания, при которой во время цистоскопии обнаруживаются Гуннеровские поражения, гидродистензия не была эффективной.

В процессе проведения гидродистензии мочевого пузыря и послеоперационном периоде мы не отметили каких-либо побочных эффектов лечения, манипуляция вполне удовлетворительно переносилась больными.

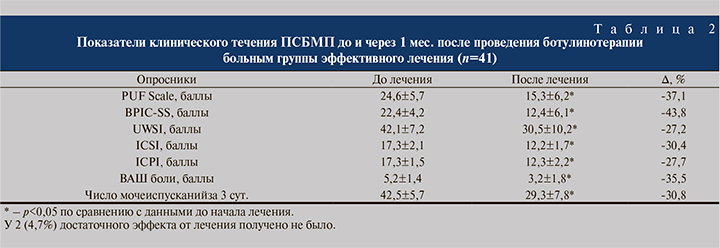

Больным, гидродистензия мочевого пузыря которых не привела к существенным клиническим результатам, проводили внутрипузырную терапию ботулотоксином типа А (БТ-А). Проведенное через 1 мес. обследование показало, что внутрипузырные инъекции БТ-А оказались эффективными для 41 (52,5%) из 78 пациенток. Из 41 пациентки с положительным результатом лечения у 6 качество жизни улучшилось на 1 балл, у 26 – на 2, у 7 – на 3 и у 2 – на 4 балла. Через 1 мес. после окончания лечения ухудшения качества жизни ни у одного из эффективно пролеченных больных отмечено не было (табл. 3). При сравнении клинических показателей до и после ботулинотерапии отмечено статистически достоверное снижение выраженности болевого синдрома по ВАШ боли, частоты мочеиспусканий, суммы баллов по всем специализированным опросникам для оценки симптомов тазовой боли (табл. 2).

Переносимость внутрипузырной ботулинотерапии всеми больными была удовлетворительной, ни в одном случае не отмечено острой задержки мочи или повышения объема остаточной мочи в мочевом пузыре, потребовавшей катетеризации мочевого пузыря. Отсутствие нарушения оттока мочи после ботулинотерапии наблюдаемых нами больных связываем с исходным отсутствием обструкции и сравнительно небольшой дозой БТ-А (100 ЕД). Кроме того, ни в одном случае мы не зарегистрировали инфекционно-воспалительных осложнений.

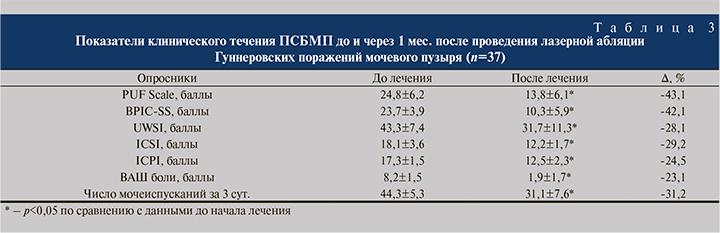

По данным цистоскопии, Гуннеровские поражения выявлены у всех 37 женщин: у 25 (67,6%) – по одному участку, у 12 (32,4%) – по два и более. Через 1 мес. после лазерной абляции 33 (89,2%) из 37 пациенток отметили значительное улучшение (табл. 3). У 4 (10,8%) больных интенсивность клинической симптоматики ПСБМП не изменилась. Среди больных с положительным эффектом лечения семеро указали на полное исчезновение боли, у остальных ее выраженность значительно снизилась. Среднее значение боли по ВАШ уменьшилось с 8,2 балла до операции до 1,9 после нее (p<0,05). Лазерная абляция оказала положительно влияние на функцию нижних мочевых путей. Существенное снижение выраженности расстройств мочеиспускания отметили 25 (75,8%) из 33 пациенток. Клиническое улучшение выражалось в уменьшении частоты мочеиспусканий и количества ургентных позывов. При этом 8 больных сообщили только о незначительном уменьшении частоты мочеиспусканий, несмотря на существенное уменьшение или даже полное исчезновение боли в мочевом пузыре. В среднем частота мочеиспусканий за сутки у наблюдаемых нами больных снизилась с 23,5 до 13,3 после операции (p<0,05).

После выполнения лазерной абляции Гуннеровских поражений у 23 больных отмечен устойчивый положительный клинический эффект за весь период наблюдения – от 8 до 23 мес. Деять пациенток с изначально положительным эффектом указали на нарастание боли и учащение мочеиспускания в среднем через 10,4±2,7 мес. после операции. Временной интервал с момента абляции до рецидивирования симптоматики варьировался от 7 до 16 мес. У каждой из этих 10 женщин повторная цистоскопия выявила наличие рецидива Гуннеровских поражений, как правило, в области предшествовавшего поражения.

Обсуждение. Несмотря на значительное число исследований, патогенез ПСБМП остается неясным. По этой причине на сегодняшний день отсутствуют методы лечения заболевания, которые можно было бы охарактеризовать как патогенетические. Существующие методики направлены на снижение выраженности клинических проявлений ПСБМП, в первую очередь болевого синдрома. При этом необходимо учитывать, что ПСБМП не является угрожающим жизни состоянием, его значимость определяется главным образом ухудшением качества жизни. В свою очередь на степень ухудшения качества жизни влияют интенсивность симптоматики ПСБМП и связанные с ней психоэмоциональные нарушения. Используемые в настоящее время методы лечения ПСБМП можно отнести к симптоматическим, при этом они направлены на достижение основной цели – на улучшение качества жизни больных. Необходимо отметить, что полное избавление от всех симптомов заболевания достигается крайне редко [25]. По данным нашего исследования, эффективность консервативных методов лечения недостаточна и составляет 18,6%. Только у больных с минимальными клиническими проявлениями и отсутствием явных изменений в мочевом пузыре, по данным цистоскопии, удалось достичь удовлетворительного результата.

Вторая линия лечения (гидродистензия мочевого пузыря) показала более высокую эффективность по сравнению с консервативным лечением и составила 50,5%. Эта процедура малоинвазивна, технически несложная и удовлетворительно переносится больными. У пациенток с выраженными изменениями стенки мочевого пузыря и изначально сниженной его емкостью эффект от гидродистензии недостаточен, и в таких случаях целесообразно применять внутрипузырную ботулинотерапию. Методика проведения ботулинотерапии малоинвазивна и удовлетворительно переносится больными. Однако при ее выполнении следует учитывать, что у больных с наличием инфравезикальной обструкции возможно развитие задержки мочи. Кроме того, эффект ботулинотерапии обратим и через несколько месяцев клинические проявления заболевания могут рецидивировать.

За последние годы возрос интерес к применению лазерных технологий при лечении ПСБМП. В значительной степени это связано с высокой частотой осложнений после трансуретральной резекции. Отмечено также, что трансуретральная лазерная абляция позволяет оказывать клинический эффект на более длительное время [26]. При использовании Nd:YAG-лазера для абляции Гуннеровских поражений получены хорошие лечебные результаты. Эффективность лазерной абляции выше у пациенток с наличием боли как основного проявления заболевания [27]. Полагают, что лечебное действие трансуретральной резекции/фульгурации или лазерной абляции Гуннеровских поражений связано с удалением нервных окончаний в слизистой и подслизистом слоях, что сопровождается уменьшением концентрации медиаторов воспаления и количества тучных клеток [28]. Цистэктомия как метод лечения ПСБМП в настоящее время практически не применяется; это вызвано как высокой травматичностью данного вмешательства, так и в связи с появлением современных и относительно эффективных внутрипузырных методик лечения [26].

Выводы. Проведенное исследование показало высокую эффективность внутрипузырных методик лечения ПСБМП. Улучшение качества жизни не менее чем на 1 балл по шкале QoL после проведения гидродистензии мочевого пузыря отмечено у 37,1% больных с неэффективностью консервативного лечения. Ботулинотерапия оказалась эффективной для 53,9% пролеченных больных. Эффективность лазерной абляции Гуннеровских поражений мочевого пузыря для пролеченных больных составила 75%.