Стеноз уретровезикального анастомоза (УВА) является одним из наиболее частых осложнений после радикальной простатэктомии с частотой до 20% [1–3].

Клинический анализ радикальных простатэктомий за последнее десятилетие демонстрирует значительное уменьшение частоты стеноза УВА – до 3,6% после открытых и до 1,6% после лапароскопических и робот-ассистированных радикальных простатэктомий [4, 5].

Отсутствие многоцентровых рандомизированых клинических исследований, основанных на долгосрочном наблюдении, не позволяет говорить о выработанной единой тактике оперативного лечения таких пациентов, тем не менее на первом этапе предпочтение отдается эндоскопическим методам, поскольку их можно считать малотравматичными, высокоэффективными методиками (50–80% для первичной операции) [6, 7].

Наиболее часто в повседневной урологической практике используется внутренняя оптическая уретротомия (ВОУ) в различных вариациях. Однако частота рецидивов стенозов УВА по-прежнему остается высокой и колеблется в диапазоне 30–40% [7, 8].

Во многих клиниках, в том числе и в нашей, стандартной методикой после двух неудачных эндоскопических попыток восстановления проходимости шейки мочевого пузыря является открытая реконструктивная операция, которая может осуществляться трансперитонеальным, позадилонным, промежностным или комбинированным способами в зависимости от локализации и протяженности стеноза УВА. Успешность таких операций довольно высока и достигает более 80%, но, к сожалению, следует отметить, что данные повторные операции несут гораздо больший риск периоперационных осложнений, что связано с большой длительностью операции и возможной кровопотерей. С целью уменьшений периоперационных рисков нами выполнена упрощенная трансвезикальная методика пластики стеноза уретро-везикального анастомоза с inlay-расположением буккального графта, основанная на методике Flynn, примененной им при склерозе шейки мочевого пузыря после хирургического лечения ДГПЖ [9].

Пациент Р. 61 года в январе 2020 г. перенес робот-ассистированную радикальную простатэктомию по поводу рака простаты pT2aN0M0, сумма баллов по шкале Глисон – 7 (4+3), ПСА – 6,1 нг/мл. Через 1 мес. После операции пациент начал испытывать затруднение мочеиспускания, ослабление струи мочи на фоне недержания мочи. Пациенту была выполнена внутренняя оптическая уретротомия, и в дальнейшем проводилось регулярное бужирование уретры. В послеоперационном периоде у пациента отмечалось тотальное недержание мочи. В урологическую клинику ГКБ им. С. П. Боткина (Москва) пациент поступил в октябре 2020 г. через 9 мес. после проведенной простатэктомии с жалобами на рецидивирующее ухудшение мочеиспускания. При обследовании выявлен стеноз в зоне уретро-везикального анастомоза протяженностью менее 1 см и 6 Ch в диаметре. Пациенту повторно выполнена внутренняя оптическая уретротомия и рекомендована периодическая аутокатетеризация. Несмотря на проведенное лечение, у пациента прогрессировала обструктивная симптоматика и пациент повторно обратился в клинику в феврале 2021 г.

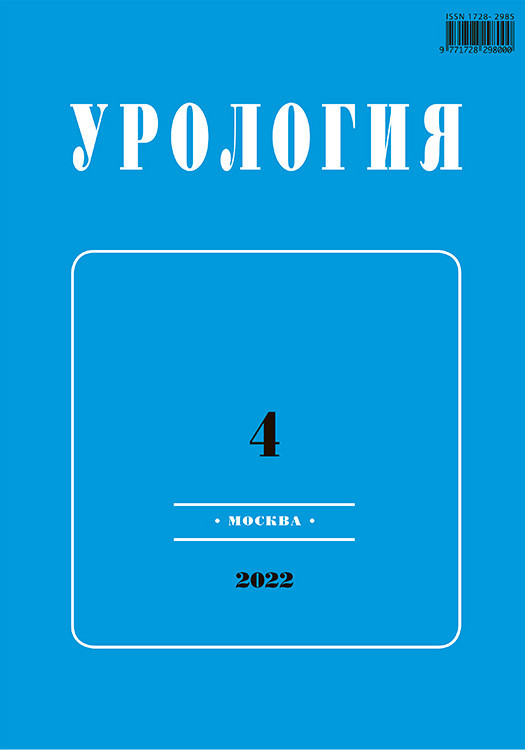

При обследовании пациент предъявляет жалобы на резко замедленное и ослабленное мочеиспускание. При лабораторном обследовании анализ мочи без патологических изменений, ПСА – 0,001 нг/мл. По данным урофлоуметрии, максимальная скорость потока мочи (Qmax) – 3,2 мл/с при объеме 150 мл и объеме остаточной мочи (Vres) 120 мл. При ретроградной уретрографии определяется непротяженный стеноз уретровезикального анастомоза (рис. 1).

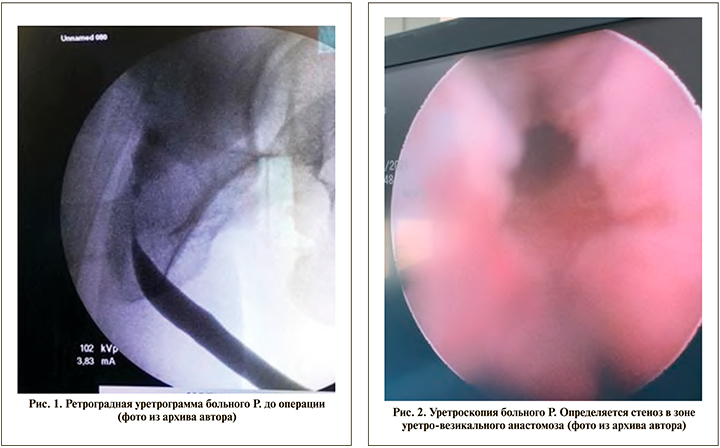

При оптической ревизии мочеиспускательного канала определяется стеноз уретровезикального анастомоза до 4 Ch (рис. 2).

В связи с безуспешностью проведенных эндоскопических процедур, сохранным соматическим статусом, молодым возрастом пациента и на основе его информированного согласия пациенту выполнена открытая операция.

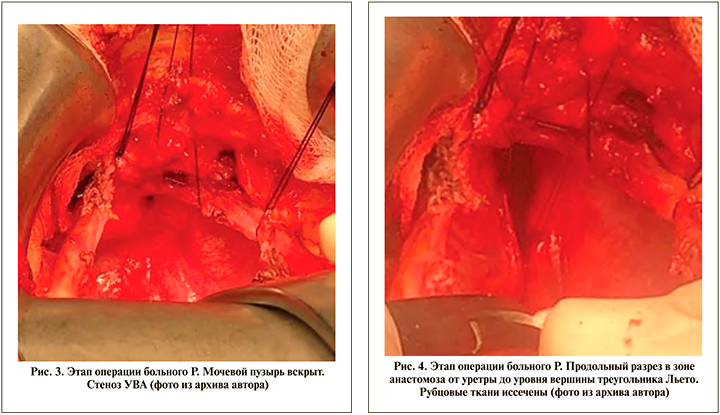

Методика операции. Первым этапом был произведен забор лоскута слизистой щеки размером 5–3 см. Графт был подготовлен стандартным образом. Далее в положении больного на спине нижне-срединным доступом достигнуто предпузырное и позадилонное пространство. Мочевой пузырь взят на держалки и вскрыт. Определяется стеноз уретровезикального анастомоза (рис. 3).

Произведен продольный разрез длиной 4 см по нижней полуокружности шейки мочевого пузыря и иссечение рубцовых тканей в этой зоне (рис. 4).

Далее лоскут слизистой щеки прошит в 4 углах нитями монокрил 4–0 и фиксирован к проксимальной части уретры дистально и к верхушке разреза слизистой мочевого пузыря проксимально (рис. 5). Далее лоскут слизистой щеки фиксирован к подлежащим тканям с помощью автоматического шва нитью V-Loc 90 3-0 через иглу для эпидуральной анестезии по методике D. Nikolavsky (рис. 6–8) [10].

В мочевой пузырь установлен уретральный катетер 20 Ch. Мочевой пузырь ушит двурядным швом. Выполнен послойный шов раны. Время операции составило 2,5 ч (включая забор графта). Кровопотеря составила менее 100 мл. Течение послеоперационного периода было без особенностей. Пациент выписан на 4-е сутки после операции. Уретральный катетер удален через 3 нед. Мочеиспускание восстановилось, но с сохранением выраженного недержания мочи.

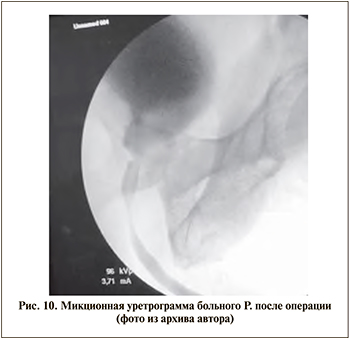

Через 2 мес. после операции пациенту проведено контрольное обследование. В мочевой пузырь свободно проходит катетер 20 Сh. Выполнены ретроградная и микционная уретрографии, демонстрирующие удовлетворительное состояние уретровезикального анастомоза (рис. 9, 10).

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует возможность упрощенной пластики стеноза уретровезикального анастомоза без необходимости широкого выделения мочеиспускательного канала, что оставляет возможность для имплантации искусственного сфинктера мочевого пузыря.

Кроме того, минимальная инвазивность, малая длительность операции делают ее доступной для соматически отягощенных пациентов. Применение непрерывного автоматического шва с помощью самофиксирующейся нити не только ускоряет операцию, но и улучшает приживаемость лоскута за счет отсутствия узлов нити.