Введение. В настоящее время показатели заболеваемости и смертности от рака предстательной железы (РПЖ) остаются стабильными или имеют тенденцию к снижению в большинстве стран, что может быть связано с уменьшением программ активного скрининга и оптимизацией лечебных подходов [1]. Однако в странах Восточной Европы отмечается рост обоих показателей, а наибольшая частота заболеваемости и смертности наблюдается среди пациентов старшей возрастной группы (>65 лет) [1,2].

Радикальная простатэктомия (РПЭ) – один из основных методов лечения пациентов с клинически локализованным РПЖ, при этом наибольший эффект от оперативного лечения по сравнению с выжидательной тактикой отмечен в группе больных <65 лет [3,4]. Старший возраст в свою очередь имеет негативное влияние на восстановление удержания мочи и эректильной функции (ЭФ) после РПЭ [5]. Нервосберегающая техника (НСТ) РПЭ позволяет сохранить ЭФ большинству пациентов, но не лишена онкологических рисков [6,7]. С учетом данных особенностей остается открытым вопрос эффективности НСТ для пациентов старшей возрастной группы.

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности РПЭ с НСТ для пациентов ≥65 лет по сравнению с более молодой группой пациентов.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе электронной базы данных, содержащей пред-, интра- и послеоперационную информацию о 1422 пациентах, перенесших робот-ассистированную или позадилонную РПЭ по поводу клинически локализованного РПЖ в ГКБ им. С. П. Боткина с января 2012 по декабрь 2019 г. Группу исследования составили 117 пациентов ≥65 лет, контрольную – 333 <65 лет, перенесших РПЭ с односторонней или двусторонней НСТ.

Гистологическое исследование макропрепаратов после РПЭ проводилось в патологоанатомическом отделении ГКБ им. С. П. Боткина. Биохимический рецидив (БХР) определялся как повышение уровня простатического специфического антигена (ПСА) ≥0,2 нг/мл в двух последовательных измерениях. Оценивалась безрецидивная выживаемость (БРВ) пациентов с минимальным периодом наблюдения 12 мес. с момента операции (группа 1 – 55 пациентов, группа 2 – 114). Предоперационная ЭФ оценивалась по сумме баллов соответствующего домена (вопросы 1–5, 15) международного индекса эректильной функции (МИЭФ); сохранность ЭФ после операции оценивалась с помощью опросника МИЭФ при визите пациентов в клинику или при телефонном опросе (информация о возможности достижения достаточной эрекции для пенетрации при половом акте). В анализ восстановления ЭФ включены пациенты с минимальным периодом наблюдения 24 мес. с момента операции (группа 1 – 32 пациента, группа 2 – 63).

Для сравнительного статистического анализа использовались t-тест Стьюдента, тест Манна–Уитни, хи-квадрат тест. Выживаемость оценивалась с использованием метода Каплана–Мейера с применением лог-ранк-теста. За статистически достоверное принято значение р<0,05. Для обработки информации использовалось программное обеспечение WizardMac (Evan Miller, USA) и GraphPad Prism 8 (GraphPad Software Inc., USA).

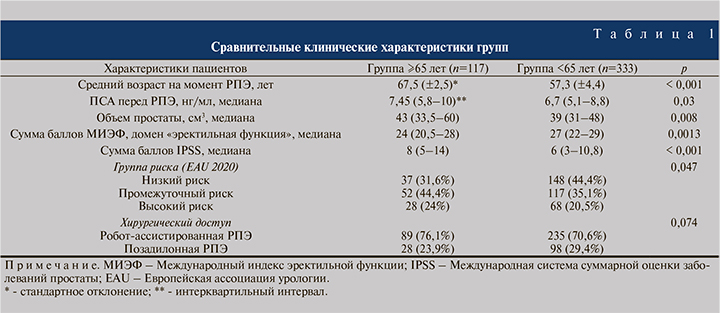

Результаты. В целом НСТ значительно чаще использовалась в группе <65 лет по сравнению со старшей возрастной группой: 43 и 18% соответственно (p<0,001; рис. 1). Сравнительные клинические характеристики групп представлены в табл. 1. Из особенностей необходимо отметить, что большая часть пациентов старшего возраста относилась к промежуточной и высокой группам риска развития БХР. Пациенты старшего возраста ожидаемо чаще имели больший объем предстательной железы, большую сумму баллов по опроснику Международной системы суммарной оценки заболеваний простаты (IPSS), более низкий балл по опроснику МИЭФ.

Неблагоприятные патоморфологические характеристики и осложнения РПЭ представлены в табл. 2. Экстракапсулярная экстензия опухоли (ЭКЭ) значительно чаще отмечена в группе ≥65 лет. Между двумя группами не выявлено различий в частоте серьезных послеоперационных осложнений (2,55 и 2,7%; p=0,94), при этом осложнение IV класса по классификации Clavien–Dindo отмечено у пациента старшего возраста (острый инфаркт миокарда в раннем послеоперационном периоде).

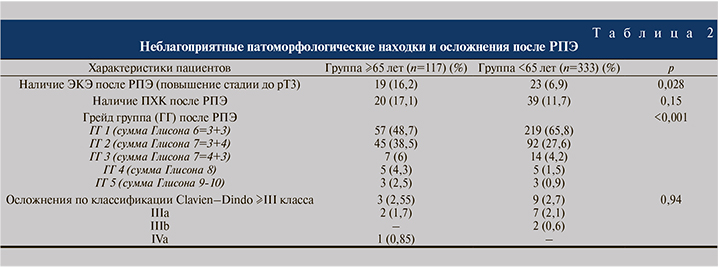

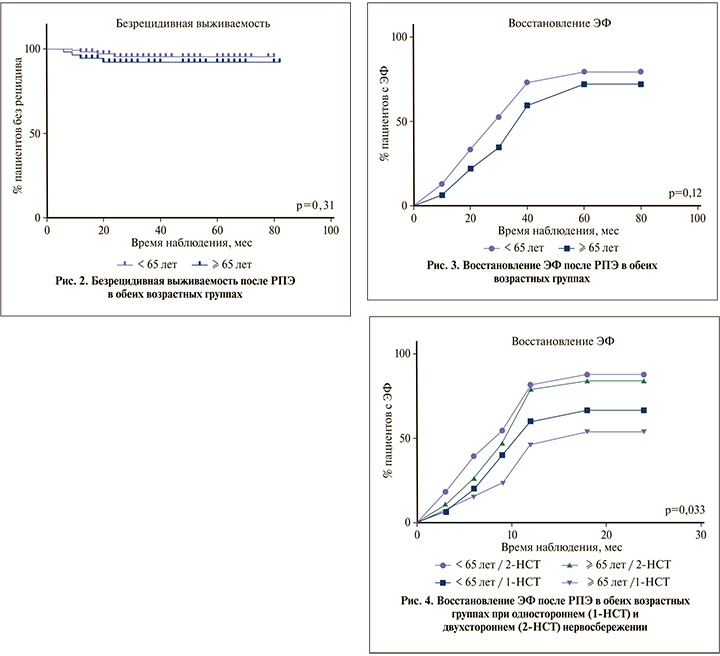

Пятилетняя БРВ после РПЭ составила 95,4% в группе <65 лет и 92,1% в группе ≥65 лет (рис. 2; p=0,31). При оценке восстановления ЭФ отмечена умеренная тенденция к более медленному восстановлению в группе старшего возраста: достаточная для полового акта ЭФ через 6 и 12 мес. наблюдалась у 21,9 и 59,4% против 33,3 и 73% в группе <65 лет соответственно (рис. 3; p=0,12). При детальном анализе между группами были выявлены минимальные различия в восстановлении ЭФ через 24 мес. после РПЭ с двусторонней НСТ (84,2 и 87,9%), при этом значимые различия отмечены при односторонней НСТ: 53,8 и 66,7% в группе исследования и контроля (p=0,033). В обоих случаях скорость восстановления ЭФ была выше в группе <65 лет (рис. 4).

Обсуждение. Отдаленные результаты рандомизированных исследований, сравнительно оценивающих эффективность РПЭ с различными вариантами выжидательной тактики, продемонстрировали большую эффективность и целесообразность хирургического лечения пациентов <5 лет, что привело к значительному пересмотру подходов к выбору метода лечения РПЖ [4, 8]. В целом пациенты старшей возрастной группы отбираются для РПЭ при более агрессивных чертах РПЖ, что в том числе отражают выявленные нами различия в характеристиках обеих групп. При этом исследованные нами группы практически не имели различий в БРВ в течение 5лет после операции.

В то же время очевидно, что нельзя выделить «типичного пожилого пациента» и ориентироваться только на возраст – многие люди в 70–80 лет имеют полностью сохранное физическое и ментальное состояние, а некоторые, наоборот, уже в достаточно молодом возрасте испытывают существенные проблемы со здоровьем. Именно поэтому алгоритмы селекции для РПЭ должны учитывать в том числе коморбидный статус пациентов [9]. В данном контексте интересно потенциальное использование сохранной ЭФ перед операцией в качестве показателя общего здоровья пожилых пациентов. Так, по данным нашей ранней серии РПЭ, причиной более половины всех смертей пациентов старшей возрастной группы стали сердечно-сосудистые заболевания, а все больше исследований в последнее время указывают на очевидную связь эректильной дисфункции и последующих сердечно-сосудистых осложнений [10, 11].

Трудно полностью согласиться с утверждением Zattoni et al., что сохранение потенции у пациентов старшей возрастной группы не должно рассматриваться в качестве значимой цели РПЭ [12]. Схожие мысли были озвучены и в ряде других работ: например, Everaerts et al. предложили говорить не о «трифекте», а о «бифекте» при анализе исходов РПЭ у пожилых пациентов, исключив восстановление ЭФ из желаемых результатов оперативного лечения [13]. Безусловно, возраст в целом имеет негативное влияние на базовую ЭФ и вероятность восстановления ЭФ после РПЭ [14]. В то же время, когда мы говорим об индивидуальном подходе к каждому пациенту, кажется логичным ориентироваться в первую очередь на его индивидуальные онкологические риски, коморбидный статус, ожидаемую продолжительность жизни, а также на личные приоритеты. Полученные нами результаты указывают на тенденцию к более медленному восстановлению ЭФ после РПЭ с НСТ у пациентов ≥65 лет, однако через 2 года после операции более низкие результаты наблюдались лишь у пожилых пациентов после одностороннего нервосбережения.

Выводы. Выполнение РПЭ с НСТ пациентам старшей возрастной группы не сопровождается дополнительными онкологическими рисками, при этом восстановление ЭФ несколько замедленно по сравнению с группой пациентов <65 лет. Двусторонняя НСТ обеспечивает высокие результаты восстановления потенции независимо от возраста. Данные особенности могут иметь значение при выборе метода лечения и индивидуальном консультировании пациентов перед РПЭ.