Введение. Внедрение в клиническую практику тулиевого волоконного лазера позволило в значительной мере изменить подходы к лечению пациентов с камнями мочеточника [1–7]. В Российской Федерации на сегодняшний день распространены два поколения тулиевого волоконного лазера – FiberLase U1, U2 и U3. Первое поколение (U1) было предназначено для использования на мягких тканях, т.к. лазер обладает постоянным излучением c возможностью работы в импульсном режиме, но с ограниченной импульсной мощностью не выше, чем мощность в режиме непрерывного излучения. Для FiberLase U1 эта мощность не превышала 120 Вт. Невысокая цена лазера, его портативность, неприхотливость и низкие амортизационные расходы быстро сделали данный прибор весьма популярным среди урологов. Все чаще специалисты-урологи стали использовать эффект абляции для лечения камней как мочеточника, так и почки и мочевого пузыря, несмотря на очевидный недостаток – длительное время дробления.

Для преодоления данной ситуации компания – разработчик тулиевого волоконного лазера (ООО НТО «ИРЭ-Полюс», РФ) предложила принципиально новый тулиевый лазер 2-го поколения (FiberLase U2, U3), который может работать в режиме высокой импульсной мощности (SuperPulse), в котором пиковая мощность импульсов излучения во много раз выше мощности излучения в непрерывном режиме – до 500 Вт, чего вполне достаточно не только для дробления камней, но и для работы с мягкими тканями (энуклеация аденомы простаты, резекция опухоли мочевого пузыря единым блоком и др.) [2]. У лазеров 1-го и 2-го поколений появилась возможность изменения длины импульса в широких пределах (0,2–66 мс), недоступная в Ho:YAG лазерах (0,05–1,5 мс). Сравнительные преимущества контактной уретеролитотрипсии при использовании 2-го поколения тулиевого волоконного лазера FiberLase U2, 3 были оценены нами в 2018 г. [5]. Мировой бенефис данного прибора состоялся после появления на рынке тулиевых волоконных лазерных аппаратов компании Olympus: Soltive Premium имеет идентичные характеристики c аппаратом FiberLase U3 (далее U3), а Soltive Prо – идентичные с аппаратом FiberLase U2 (далее U2) [3]. Начиная с 2018 г. опубликовано большое количество сравнительных исследований по клинической эффективности и безопасности суперимпульсной (SuperPulse) тулиевой волоконной литотрипсии [5–7]. U2 отличается от U3 более низкой максимальной средней мощностью (40 Вт у U2 и 60 Вт у U3), чего не всегда достаточно для качественного гемостаза при работе с мягкими тканями и в некоторых случаях недостаточно для эффективного дробления камня при преобладании в нем белкового матрикса.

В новейшем 3-м поколении тулиевого волоконного лазера (FiberLase U-MAX) была увеличена мощность, появилась возможность устанавливать индивидуальные настройки режимов литотрипсии, а главное – стало возможным не только влиять на длину, но и создавать определенную форму импульса. В частности, были разработаны специальные формы импульса для более эффективной литотрипсии и энуклеации.

Минимальное влияние всех тулиевых волоконных лазеров доказано в многочисленных экспериментальных и клинических работах [1, 3, 7, 9–11].

Целью данной работы было проведение сравнительного исследования эффективности и безопасности контактной уретеролитотрипсии с применением тулиевого волоконного лазера 2-го (FiberLase U3) и 3-го поколений (FiberLase U-MAX).

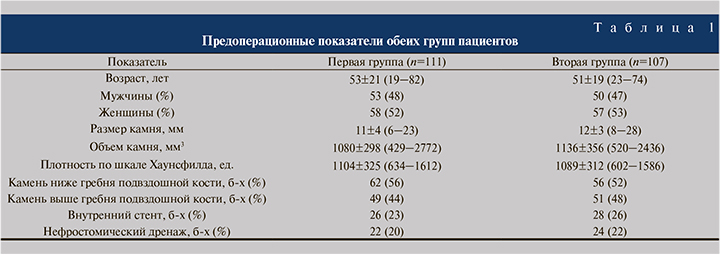

Материалы и методы. На базе урологической клиники ГКБ им. Д. Д. Плетнёва ДЗМ г. Москвы с января 2020 по май 2022 г. контактная уретеролитотрипсия с применением тулиевого волоконного лазера была проведена 342 пациентам. В исследование включены 218 больных. Исследование носило проспективный характер. В качестве критериев исключения были выбраны клинические противопоказания к проведению контактной уретеролитотрипсии (острый пиелонефрит, высокие титры бактериурии), а также пациенты, которым была выполнена уретеролитоэкстракция или по тем или иным причинам для литотрипсии использовались другие режимы дробления, и пациенты с множественными камнями мочеточника. В зависимости от используемого лазера все пациенты были разделены на две группы. Первая группа (111 пациентов) была прооперирована с применением лазерного аппарата FiberLase U3. Остальные 107 больных составили вторую группу, в которой дробление камней производилось на аппарате нового поколения FiberLase U-MAX. Для проведения корректного сравнения использовали одинаковые уровни пиковой мощности лазеров (500 Вт), волокна одинакового диаметра – 365 мкм и одинаковые уровни средней мощности лазеров – 10 Вт (1 Дж, 10 Гц). Основным различием являлась форма импульса: в U3 использовался стандартный прямоугольный импульс, а в U-MAX – новый оригинальный модулированный импульс, который был найден и оптимизирован в доклиническом исследовании.

Время операции рассчитывалось как время от начала проведения уретеропиелоскопа до камня, его фрагментации (распыления) с извлечением фрагментов с помощью литоэкстрактора (время литотрипсии), последующего удаления инструмента после восстановления просвета мочеточника и установки дренажа (мочеточниковый катетер, наружный или внутренний стент).

Для выполнения уретеропиелоскопии использовались современные полуригидные уретеропиелоскопы Karl Storz, Richard Wolf, Olympus диаметром 8–9 F и система гравитационной ирригации (60 см над уровнем операционного стола) с ручной помпой, с помощью которой возможно форсирование ирригации для улучшения качества эндоскопической картины. Все операции произведены врачами-урологами, имеющими большой опыт выполнения контактной уретеролитотрипсии.

Для оценки качества эндоскопической картины во время уретеролитотрипсии использовали 4-балльную шкалу. За 0 баллов было выбрано отсутствие визуализации, что делало невозможным проведение литотрипсии, требовало отведения инструмента назад и значительного форсирования ирригации, за 1 балл – ухудшение визуализации, требующее прекращения литотрипсии и незначительного усиления ирригации, за 2 балла – ухудшение визуализации, затрудняющее фрагментацию камня и не требующее усиления ирригации, 3 балла – идеальная эндоскопическая картина без форсирования ирригации.

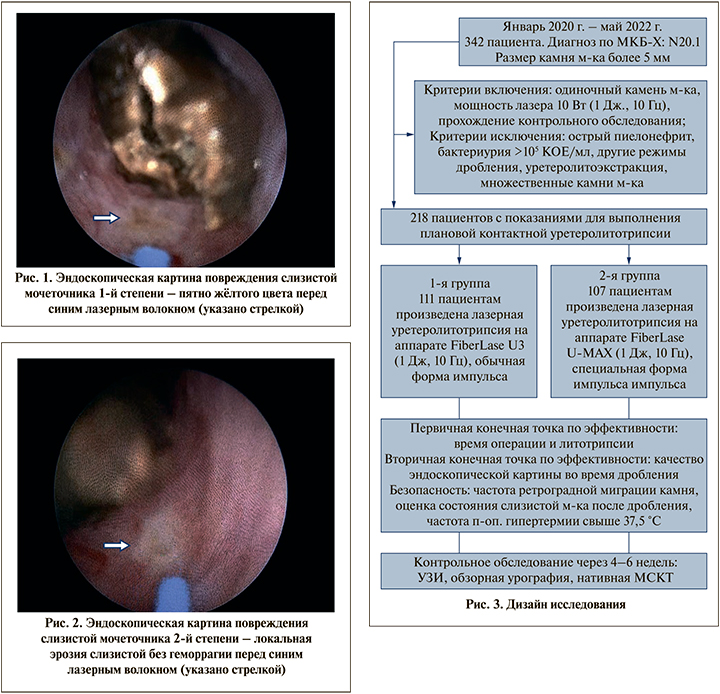

Дополнительно оценивали лазерное воздействие на стенку мочеточника, когда по тем или иным причинам либо возникал непреднамеренный контакт лазерного волокна и слизистой мочеточника, либо лазерное воздействие происходило близко от слизистой. За повреждение 1-й степени мы принимали локальное изменение цвета слизистой мочеточника (рис. 1), 2-й степени – возникновение небольшой (до 1 мм) локальной видимой эрозии стенки без геморрагии («карамелизированная патина») (рис. 2), 3-й степени – эрозия с геморрагией или перфорация мочеточника.

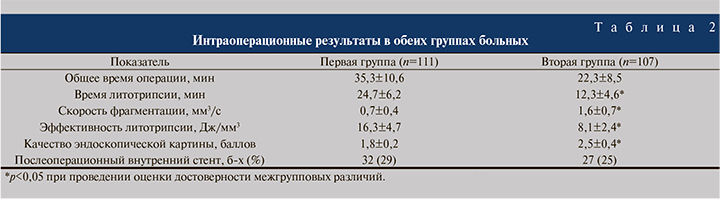

Предоперационные клинические данные пациентов обеих групп приведены в табл. 1.

После проведения операции на 24–48 ч почка дренировалась мочеточниковым катетером или наружным стентом. Тридцати двум (28,8%) пациентам первой группы и 27 (25,2%) больным второй группы после уретеролитотрипсии было выполнено внутреннее дренирование стентом. Показаниями к установке внутреннего стента явились выраженные изменения мочеточника в зоне стояния камня и ретроградная миграция камня или его фрагментов.

Для контроля за стоянием дренажей после операции и оценки наличия резидуальных фрагментов выполнялась обзорная урография и ультразвуковое исследование (УЗИ). Стенты удаляли через 4–6 нед. после операции, тогда же проводилась окончательная оценка результатов лечения (УЗИ, обзорная урография, нативная мультиспиральная томография [МСКТ]).

Дизайн исследования приведен на рис. 3. Автоматизированную статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы Statistica® и пакета прикладных программ Microsoft Excel®. При сравнении двух зависимых (парных) выборок параметров использовали парный t-критерий Фишера. Критический уровень достоверной значимости анализируемых статистических гипотез в проведенном исследовании принимали за значение менее 0,05, так как именно при таком уровне вероятность различия между исследуемыми параметрами составляла более 95%.

Результаты. Всем пациентам было проведено лазерное дробление камней. Ни в одном наблюдении камень не оказался резистентным к воздействию лазерной энергии. Во всех случаях удалось достигнуть фрагментации камня без изменения выбранных параметров мощности. В табл. 2 приведены интраоперационные данные пациентов обеих групп.

Показатели, приведенные в табл. 2, интересны тем, что первые два показателя имеют важное клиническое значение и объясняются тем, что при использовании тулиевого лазера последнего поколения фрагментация камня происходит быстрее, чем при применении FiberLase U3. Скорость фрагментации и эффективность литотрипсии являются важнейшими параметрами, используемыми в доклинических исследованиях по оценке того или иного контактного литотриптора. Согласно полученным данным, лазер последнего поколения U-MAX в 2 раза более эффективен в отношении литотрипсии, чем тулиевый волоконный лазер U3.

Помимо собственно скорости удаления камня на эффективность операции влияет качество эндоскопической картины во время дробления. Средний балл качества эндоскопической картины – 2,5±0,4 балла – был значимо лучше во второй группе пациентов по сравнению с первой группой – 1,8 ± 0,2 балла, р<0,05.

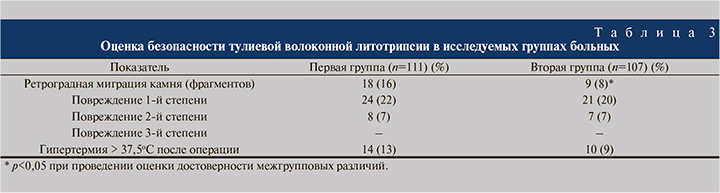

Далее нами была проведена оценка безопасности тулиевой волоконной литотрипсии, в табл. 3 приведены основные сравниваемые параметры обеих групп.

Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о высокой безопасности использования тулиевого волоконного лазера. Статистически достоверные различия достигнуты лишь в частоте ретроградной миграции камня при использовании аппарата U-MAX.

Повреждение слизистой мочеточника 1-го и 2-го степеней в ответ на лазерное воздействие в 1-й группе отмечено в 24 (22%) и 8 (7%) наблюдениях, во 2-й – в 21 (20%) и 7 (7%) соответственно. Повреждений 3-й степени мы не выявили.

Атака пиелонефрита была отмечена у 14 пациентов первой группы и у 10 – второй. Нами не было выявлено статистически достоверных различий между группами.

При контрольном обследовании через 4–6 нед. SFR (состояние, свободное от камней) составил в 1-й группе 84%, во 2-й – 92%. Пациентам выполнена дистанционная литотрипсия или ретроградная гибкая нефролитотрипсия (RIRS). В отдаленном послеоперационном периоде нарушение пассажа мочи с формированием сужения в зоне операции было выявлено у 3 и 2 пациентов в обеих группах, что, вероятно, в большей степени связано с длительностью стояния камня, а не с лазерным воздействием на мочеточник.

Обсуждение. Полученные нами результаты свидетельствуют о большей эффективности тулиевого волоконного лазера FiberLase U-MAX и сравнимой безопасности обоих поколений тулиевого волоконного лазера при проведении ретроградной контактной уретеролитотрипсии.

В результате проведенного исследования нами получены данные о том, что возможность изменения формы импульса позволяет достигать в 2 раза большей эффективности контактной литотрипсии, что несомненно важно при выборе метода лечения крупных мочеточниковых камней.

В новом тулиевом волоконном лазере FiberLase U-MAX появилась возможность варьирования пиковой мощностью и, в частности, ее увеличения, но в данном исследовании мы использовали одинаковые мощностные характеристики обоих лазеров. Следует отметить, что сама идея увеличения мощности лазера не нова, в качестве примера можно упомянуть постепенное увеличение мощности калий-титанил-фосфатного лазера, более известного под названием «зеленый лазер» (от англ. «green light») для лечения гиперплазии простаты. Первоначально был создан лазер 80 Вт, затем 120 и даже 180 Вт [8]. Для литотрипсии подобное увеличение мощности лазера было использовано при создании высокомощных гольмиевых лазеров, когда последовательно были созданы аппараты мощностью 80, 100 и 120 Вт [7]. Целью подобного увеличения мощности было расширение возможностей контактной литотрипсии, включившей разрушение камней в мочевом пузыре, мочеточнике, трансуретральное и перкутанное дробление камней в чашечно-лоханочной системе [9]. Подобное многообразие локализаций камней и клинических форм заболевания создает определенные трудности в выборе режимов дробления и является причиной отсутствия до сих пор идеального лазера. Гольмиевый лазер, обладая прекрасными возможностями для фрагментации, менее эффективен в вопросах измельчения (дастинга) камней [7]. Гольмиевая литотрипсия занимает более длительное время при дроблении крупных камней лоханки или мочеточника [2]. Большие потери энергии при уменьшении калибра волокна, а также значительная пропульсия фрагментов при дроблении также являются общеизвестными техническими недостатками гольмиевого лазера. Для преодоления этих особенностей был использован эффект Мозеса, суть которого состоит в подаче двойного импульса, когда первый импульс поглощается водой перед камнем, испаряя воду между дистальным концом волокна и камнем. Это создает канал для свободного прохождения второго импульса, который в свою очередь воздействует непосредственно на камень. Это приводит к более эффективной фрагментации и уменьшению ретропульсии, так как вся энергия второго импульса полностью поглощается камнем [7]. Многочисленные рандомизированные клинические исследования не показали существенного преимущества использования данной формы импульса по сравнению с длинным импульсом стандартной формы [12, 13]. Все вышеуказанные факторы обусловливают актуальность данного исследования, в котором было выполнено сравнение наиболее популярной и широко распространенной модели тулиевого волоконного литотриптора FiberLase U3 cо стандартным прямоугольным импульсом и нового поколения тулиевого волоконного лазера FiberLase U-MAX, которое использует тот же принцип литотрипсии в сочетании с новыми возможностями модуляции формы импульса.

Два года назад нами было проведено аналогичное исследование, в котором были сравнены результаты 87 контактных уретеролитотрипсий с использованием FiberLase U3 и 120 Вт гольмиевого литотриптера Lumenis P-120 [7].

В результате было показано, что тулиевый волоконный лазер 2-го поколения является более эффективным, чем высокомощный гольмиевый лазер для уретеролитотрипсии.

Недостаточно эффективная «крупная» фрагментация является хорошо изученным недостатком первых поколений тулиевого волоконного литотриптора; более того, при наличии в камне белкового матрикса собственно дробление камня в ряде случаев было малоэффективным из-за «выпаривания» камня, а не его фрагментации [10]. Второе поколение тулиевого волоконного лазера в определенной степени нивелировало этот недостаток, а модификация U-MAX еще больше расширила возможности контролируемой фрагментации камня. В нашем исследовании не было случаев, когда тулиевая волоконная литотрипсия оказалась неэффективной и потребовался бы переход к другим способам интракорпорального дробления камней (гольмиевая, пневматическая и др.). В зависимости от клинической ситуации, химического состава камня, времени «стояния камня на месте» и ряда других факторов при одинаковом режиме работы лазеров мы либо разрушали камень на относительно крупные фрагменты и выполняли литоэкстракцию, либо добивались мелкодисперсной фрагментации камня до песка.

Набранная нами выборка обладает достаточной репрезентативностью в отношении уретеролитиаза. Обе группы были сбалансированы как по возрастному и гендерному составу пациентов, так и по размерам, плотности и локализации камней. Средний размер камня в обеих группах превышал 10 мм в наибольшем измерении, объем был около 1100 мм3, при средней плотности более 1000 единиц Хаунсфильда, т.е. типичные пациенты в обеих группах являлись характерными для проведения плановой контактной уретеролитотрипсии. По локализации камней мы использовали американскую классификацию на верхнюю половину мочеточника при нахождении камня выше гребня подвздошной кости и нижнюю половину, если камень опустился ниже данного уровня. В обеих группах было примерно одинаковое количество камней с различной локализацией. Очевидно, что при локализации камня в верхней половине мочеточника его ретроградная миграция становится более вероятной, поэтому оценка частоты миграции является одним из критериев для интегральной оценки эффективности контактной литотрипсии. Для нижней половины мочеточника ретроградная миграция камней менее характерна, поэтому сбалансированный состав обеих групп является важным для исключения влияния локализации камня на частоту миграции во время контактной литотрипсии. В нашем исследовании была получена статистически достоверная разница в частоте ретроградной миграции между первой и второй группами – 18 (16%) против 9 (8%). Одним из возможных объяснений полученных различий является влияние формы используемого в FiberLase U-MAX импульса, при которой первая часть импульса оптимизирована, чтобы смягчить механический удар по камню при формировании парового канала между дистальным концом волока и камнем (Мозес эффект). Вторая часть импульса оптимизирована для максимальной эффективности абляции и минимального импульса отдачи. Это все приводит к значительно меньшему обратному смещению камня по сравнению с прямоугольным импульсом у FiberLase U3. Следует отметить, что ретропульсия в принципе значительно менее выражена для тулиевой волоконной литотрипсии по сравнению с гольмиевым разрушением камней, что связано с более чем 4-кратным большим поглощением водой лазерной энергии тулиевого волоконного лазера, большей длиной импульса и меньшей пиковой мощностью. Тем не менее модуляция лазерного импульса позволяет еще более улучшить данный показатель.

Как нам представляется, несколько большая частота ретроградной миграции камня при использовании аппарата U-MAX связана как с большей необходимостью форсированной ирригации при работе с лазером U3 для улучшения эндоскопической картины во время литотрипсии, так и с влиянием модулированного лазерного воздействия FiberLase U-MAX непосредственно на пропульсию камня или его фрагментов. Ретроградная миграция может происходить не только вследствие воздействия лазера, но и в результате движения уретеропиелоскопа, изменения наклона операционного стола или усиления ирригации для улучшения эндоскопической видимости [11]. В большинстве исследований трудно исключить влияние вышеуказанных факторов, поэтому не всегда корректно указывать снижение или повышение частоты ретроградной миграции только влиянием лазерной энергии [9]. В связи с этим качество эндоскопической видимости во время дробления является важнейшим критерием, обусловливающим в конечном счете время операции, комфорт оперирующего уролога и безопасность дробления, так как большинство повреждений мочеточника происходит во время неудовлетворительной эндоскопической видимости. Ухудшение видимости во время контактной уретеролитотрипсии различается при гольмиевой и тулиевой литотрипсии [14]. При воздействии гольмиевой энергии происходит эффект «снежной бури», что связано с основным действием лазера на поверхность камня и высвобождением мелких частиц камня. При тулиевой волоконной литотрипсии ухудшение видимости происходит в результате воздействия энергии не на камень, а на ирригационную жидкость, при этом происходит образование пузырьков газа, поэтому поддержание контакта с камнем является эссенциальным для профилактики удовлетворительной эндоскопической картины. Следует отметить, что в тулиевых волоконных лазерах U3 и U-MAX данный отрицательный эффект сведен к минимуму.

Для эндоскопической уретеролитотрипсии хорошая видимость является важным фактором. В большинстве исследований данный параметр не оценивается или лишь констатируется факт, что видимость лучше или хуже [9].

В нашем исследовании для оценки эндоскопической видимости применена визуальная аналоговая шкала. При этом была выявлена статистически значимая разница в среднем балле при использовании U-MAX по сравнению с U3. Как уже было отмечено выше, лучшее качество эндоскопической картины способствует более быстрому проведению дробления, поэтому более быстрое время литотрипсии при использовании FiberLase U-MAX, вероятно, является слагаемым из лучшей эндоскопической видимости и более эффективной фрагментации камня. Последний показатель U-MAX также статистически достоверно отличается от такового U3.

Скорость фрагментации при использовании U3 составила 0,7±0,4 мм3/с против 1,6±0,7 мм3/с (U-MAX). Различия в скорости фрагментации во многом связаны и с различным химическим составом камня. Обратная зависимость выявлена для показателя эффективности литотрипсии, т.е. для разрушения 1 мм3 камня аппарату FiberLase U-MAX потребовалось в 2 раза меньше энергии – в среднем 8,1±2,4 против 16,3±4,7 Дж. Вышеуказанные показатели характеризуют новый лазер как более эффективный. Хорошая эндоскопическая видимость и высокая эффективность литотрипсии позволяют изменять типичный порядок контактной литотрипсии при вколоченных и крупных камнях мочеточника [2, 4, 6]. Чаще всего дробление камня мочеточника производится от центра по направлению к периферии камня, что связано с повышением вероятности травмы слизистой мочеточника в начале операции. При использовании FiberLase U-MAX в ряде случаев начинали от переферии к центру камня, так как это было более удобно.

Нами проведено изучение частоты лазерных повреждений слизистой мочеточника во время контактной уретеролитотрипсии. В целом лазерная энергия является безо-пасной для мочеточника. Клинически значимые травмы мочеточника при контактной уретеролитотрипсии чаще происходят при проведении проводника, в результате насильственного движения уретеропиелоскопом или форсированной литоэкстракции, поэтому для оценки лазерного воздействия мы разработали специальную шкалу по аналогии с классификацией кожух-ассоциированных травм мочеточника [15]. Наиболее серьезной травмой слизистой, которая может быть вызвана лазером, является перфорация стенки мочеточника. Ни в одном случае в обеих группах не было выявлено данного осложнения. Частота повреждений слизистой мочеточника 1-й и 2-й степеней статистически достоверно не различалась в обеих группах. Кроме того, не было выявлено повышения частоты развития стриктур мочеточника в отдаленном периоде в обеих группах.

При контактной лазерной уретеролитотрипсии, особенно при «вколоченных» камнях мочеточника, слизистая мочеточника также может оказаться в зоне воздействия, однако минимальная глубина проникновения лазерной энергии тулевого лазера с длиной волны 1,94 мкм позволяет минимизировать возможный вред для стенки мочеточника. Повреждение слизистой мочеточника 1-й и 2-й степеней в ответ на лазерное воздействие в 1-й группе отмечено в 24 (22%) и 8 (7%) наблюдениях, во 2-й – в 21 (20%) и 7 (7%) соответственно. Повреждений 3-й степени мы не выявили.

В ряде исследований высказывалась гипотеза о том, что повышенное поглощение лазерной энергии водой при тулиевой волоконной литотрипсии может приводить к большему повышению температуры, чем при гольмиевой литотрипсии, что служит основанием для необходимости контроля температуры ирригационной жидкости при проведении дробления камня [16, 17]. Однако в нашем исследовании термометрия жидкости из крана оттока уретеропиелоскопа в обеих группах существенного повышения температуры не выявила. Этот результат можно объяснить тем, что нагрев жидкости определяется полной мощностью лазерного излучения, поглощенного в жидкости, и скоростью оттока жидкости. Коэффициент поглощения тулиевого волоконного лазера в воде в 4 раза больше, чем гольмиевого, и это проводит к тому, что вся мощность тулиевого волоконного лазера поглощается в слое воды в 4 раза тоньше, чем гольмиевого (примерно 0,1 мм для тулиевого волоконного лазера и 0,4 мм для гольмиевого). Однако эти толщины намного меньше, чем рамеры почки, мочеточника или мочевого пузыря, поэтому вся лазерная мощность полностью поглощается в воде, и различия в коэффициентах поглощения между тулиевым волоконным и гольмиевым лазером не имеют значения. Иными словами, при одинаковой средней мощности тулиевого волоконного и гольмиевого лазера и времени воздействия нагрев жидкости будет одинаковым.

В нашем исследовании послеоперационная гипертермия выше 37,5°С выявлена у 14 пациентов в первой группе и у 10 – во второй. Не было выявлено статистически достоверных различий в частоте обострения пиелонефрита в обеих группах, и полученные показатели не отличались от таковых в более ранних публикациях, хотя более короткое время операции во второй группе и лучшая визуализация, что не требует усиленной ирригации, должны являться факторами, объясняющими более низкую частоту гипертермии во второй группе по сравнению с первой.

Заключение. В проведенном исследовании новый тулиевый волоконный лазер FiberLase U-MAX показал в 2 раза более высокую эффективность и сходную безопасность по сравнению с FiberLase U3 в лечении уретеролитиаза благодаря возможности модуляции лазерного импульса.