Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – наиболее распространенное злокачественное опухолевое новообразование среди мужчин во всем мире [1]. Радикальная простатэктомия (РПЭ) является стандартом лечением локализованного РПЖ. В последнее время в лечении рака простаты наметились значительные перемены. Открытой радикальной простатэктомии (РПЭ) бросают вызов новые технологии лапароскопии и робототехники. Лапароскопическая простатэктомия (ЛПЭ) и роботассистированная простатэктогмия (РАПЭ) по технике выполнения сопоставимы, но РАПЭ имеет преимущество, обусловленное свободой рук хирурга. Движения инструмента симулируют человеческое запястье, что позволяет хирургу работать в множестве плоскостей. Компьютерная обработка движений позволяет редуцировать тремор и ступенчатость движений, что невозможно при ЛРП. Это придает большую точность хирургическим маневрам. Движения оперирующего хирурга за консолью трансформируются в микродвижения внутри тела пациента. В настоящее время РАПЭ не доступна большинству учреждений из-за своей себестоимости, особенно в развивающихся странах.

В мире наиболее популярен метод лапапроскопической простатэктомии (ЛПЭ). ЛПЭ И РАПЭ сложные технически и имеют индивидуальную кривую обучения [2, 3].

Лигирование дорсальной вены и уретровезикальный анастомоз (УВА) являются двумя основными проблемами для хирургов с недостаточным опытом выполнения РПЭ. Предыдущие исследования показали, что для достижения требуемого уровня владения навыком проведения РПЭ хирург должен выполнять от 50 до 250 операций [2–6].

Цель исследования: сравнить и изучить преимущества бeзузловой техники и техники наложения отдельных узловых швов при формировании пузырно-уретрального анастомоза при РПЭ на этапе освоения.

Материалы и методы. Проведен моноцентровый ретроспективный анализ данных путем просмотра операционных отчетов, видиозаписей и историй болезней пациентов с РПЖ, прооперированных в Клинической больнице Святителя Луки за период с 2016 по 2018 г. Всего в исследование были включены 114 пациентов, из них в отношении 56 была использована безузловая техника наложения анастомоза, 48 – узловые швы. Все эти операции были выполнены начинающими хирургами с опытом проведения менее 100 РПЭ. Узловую и безузловую технику использовали по два хирурга. От всех пациентов было получено информированное согласие на использование той или иной методики.

Перед операцией все пациенты прошли обследование, включившее сбор анамнез, физикальный осмотр, лабораторные исследования, такие как клинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови (общий белок, АлАТ, АсАТ, мочевина, креатинин, глюкоза крови, калий, натрий, хлор), определение уровня ПСА, коагулограмма. Были выполнены магнитно-резонансная томография, УЗИ брюшной полости и мочевыводящих путей, рентгенологическое исследование легких, мультифокальная трансректальная биопсия предстательной железы. Сцинтиграфию и компьютерную томографию проводили пациентам, у которых предполагалось метастазирование. Записи с операционной были собраны и проанализированы для дальнейшего сравнения.

Описание одного из вариантов безузловой техники, который мы использовали в работе, было опубликовано ранее [8]. В данном варианте использовали однонаправленную самозакрепляющуюся нить V-loc 15 см с иглой 5/8 с круглыми зазубринами, Covidien в количестве двух штук. Первый шов начинали с 6 ч условного циферблата. Захватывали заднюю стенку уретры и мочевого пузыря, после чего эти ткани сшивали против часов стрелки до 3 ч. Следом накладывали первый шов второй нитью на 7 ч. Захватывали стенку уретры и заднюю стенку мочевого пузыря, шов непрерывно продолжали по часовой стрелке до 12 ч. Далее в мочевой пузырь устанавливали профилированный катетер. Оставшийся участок анастомоза прошивали первой нитью до 12 ч. Самозакрепляющиеся нити V-loc позволили создать плотный анастомоз без узлов. Иглы нитей отсекали.

Для традиционной узловой техники использовали полисорб с иглой 5/8–2/0. Первый шов анастомоза накладывали на 6 ч, затем на 7 и 5 ч, затем на 9 и 3 ч, на 11 ч с последующей установкой катетера в мочевой пузырь, далее на 2 и 12 ч.

Анализ данных. Непрерывные параметрические данные выражены как среднее±стандартного отклонения (диапазон) и непараметрические данные выражены в виде среднего (диапазона). Статистическую значимость оценивали с помощью теста Стьюдента для параметрических данных и теста χ2 для непараметрических данных. Разницу считали статистически значимой при p≤0,05. Период наблюдения пациентов составил 6 мес.

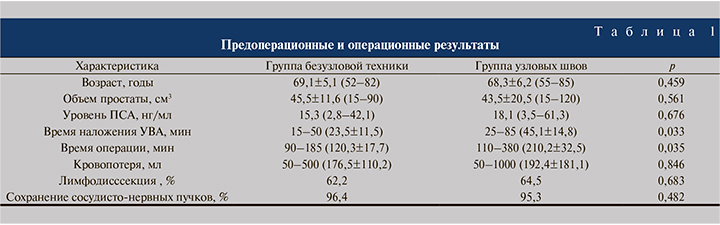

Результаты. Как видно из табл. 1, группы не различались по возрасту, объему простаты, индексу массы тела, уровню ПСА, времени наложения УВА и кровопотере. Средние показатели продолжительности формирования анастомоза (р=0,033) и времени операции (р=0,035) были значительно меньше в группе безузловой техники. Не возникало потребности в переливании крови или переходе на открытую операцию. Количество пациентов, которым проводилась лимфодиссекция и были сохранены сосудисто-нервные пучки, достоверно не различалось.

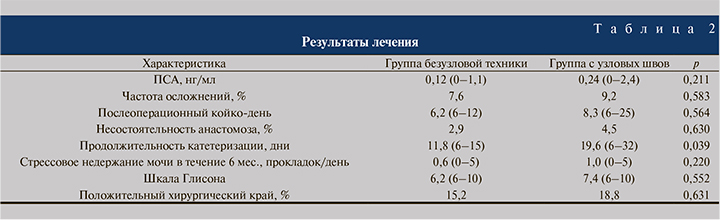

Что касается послеоперационных результатов (табл. 2), то было установлено, что группы статистически значимо не различались по уровню ПСА через 1 мес. после операции, количеству пациентов с недержанием мочи через 6 мес. после операции, оценке по шкале Глисона, частоте осложнений, длительности послеоперационного пребывания в стационаре, частоте несостоятельности анастомоза. Единственное различие касалось продолжительности катетеризации – она была значительно меньше в группе безузловой техники (р=0,042). Не зафиксировано ни одного серьезного осложнения – такого, как повторное хирургическое вмешательство или массивное кровотечение.

У 4 пациентов первой группы и 8 – второй развились осложнения. В каждой из групп имело место равное число случаев несостоятельности анастомоза и стрессового недержания мочи. Все осложнения поддавались консервативному лечению. За весь период наблюдения не зарегистрировано ни одного случая острой задержки мочи, повторной катетеризации и облитерации анастомоза.

Обсуждение. Рак предстательной железы наиболее распространен среди мужчин во всем мире, на его долю приходится от 15 до 19% случаев рака, диагностируемых у мужчин [1].

С усовершенствованием техники и условий, способствующих минимальной инвазии, ЛПЭ и РАПЭ стали наиболее широко используемыми методами лечения локализованного рака простаты. Они характеризуются меньшей частотой послеоперационных осложнений и улучшенным восстановлением по сравнению с открытой радикальной простатэктомией [9, 10]. Техника данных методов постоянно совершенствуется для достижения еще более лучших послеоперационных результатов и улучшения качества жизни пациентов. Так, с целью сокращения времени на формирование УВА и лигирования СДК для хирургов, находящиеся на этапе освоения ЛПЭ, в практику введен непрерывный шов самозакрепляющиеся нитью V-loc. Данный шов доказал свою эффективность и простоту выполнения. Многие хирурги считают, что такое лигирование было легковыполнимым [11].

Неудовлетворительный УВА может приводить к несостоятельности анастомоза и недержанию мочи. В работе [12] отмечено значительное сокращение времени наложения швов, времени операции и пребывания в больнице при использовании шовных нитей для УВА. Мы применяли однонаправленный способ вкола с одной иглой и самозатягивающимся швом с зазубринами для УВА с первым вколом на 6 ч и последующим направлением против часовой стрелки – для первой нити и с первым вколом на 7 ч и последующим направлением по часовой стрелке – для второй. Среднее время УВА и время операции оказались значительно короче в группе безузловой техники.

Безопасность безузловой техники сравнима с таковой техники с узлом и швами относительно частоты осложнений, послеоперационного пребывания в стационаре, частоты несостоятельности анастомоза и сохранности его через 6 мес. после операции. Эффективность безузловой техники была выше таковой в группе сравнения с точки зрения среднего времени создания анастомоза и времени операции. Основная причина этого результата может быть связана с самоудерживающейся способностью нити в каждом стежке, которая позволяет начинающим хирургам легко и плотно закреплять анастомоз.

Для лучшей демонстрации новой безузловой техники мы исключили опытных хирургов, выполнивших более 100 ЛПЭ. Таким образом, ограничением этого исследования является предвзятость выбора, связанная с этапом освоения. Кроме того, исследование было ретроспективным. Для начинающих хирургов субфасциальная ЛПЭ, отличная от несубфациальной техники, была предложена молодым пациентам с низким риском локализованного РПЖ [13, 14]. Длительность катетеризации была немного больше в группе узловой техники, потому что в двух случаях в этой группе катетеризация длилась более 1 мес., так как хирурги хотели убедиться в состоятельности анастомоза. Послеоперационные повышение ПСА были обнаружены из-за высокого уровня положительного края резекции, которое было связано с распространением опухолевого процесса. Мы не выполняли цистограммы каждому пациенту в обычном режиме, лишь отдельным пациентам, когда клинические данные с высокой долей вероятности указывали на несостоятельность анастомоза.

Заключение. Безузловая техника наложения УВА – более безопасный и эффективный метод по сравнению с обычной узловой техникой на этапе освоения ЛПЭ. Послеоперационные результаты, показанные в нашей работе, позволяют хирургам с недостаточным опытом наложения швов легко преодолевать крутую кривую обучения РПЭ.