Введение. Оценка степени местной распространенности рака предстательной железы (РПЖ) является одним из основных условий выбора как между нервосберегающей и ненервосберегающей радикальной простатэктомией (РПЭ) (двусторонней и/или односторонней), так и нехирургическими методами лечения (дистанционная лучевая терапия [ДЛТ] или сочетанная лучевая терапия, гормональное лечение и т.д.). В первую очередь это связано с тем, что с увеличением степени распространения опухоли за пределы псевдокапсулы предстательной железы (ПЖ) возрастает риск развития локорегионарных рецидивов после проведения РПЭ [1, 2]. Существенным фактором, дополнительно ухудшающим прогноз РПЖ, является опухолевая инвазия семенных пузырьков ввиду высокого риска развития местного рецидива или отдаленного метастазирования [3, 4]. Чувствительность рутинных методов диагностики, таких как КТ, трансректальное УЗИ и традиционная анатомо-морфологическая МРТ, не позволяет надежно оценить степень распространенности опухолевого процесса, хотя последние технологические достижения дали возможность получать функциональные характеристики тканей и позволили существенно укрепить позиции МРТ в подавляющем большинстве диагностических проблем [1], включая оценку распространенности и стадирование РПЖ.

В современной онкоурологической практике для оценки местной распространенности опухолевого процесса наиболее широко применяется классификация TNM [2], которая достаточно полно отражает течение и агрессивность онкологического процесса. Применение мультипараметрической МРТ (мпМРТ) может помочь стратифицировать пациентов для выбора оптимальной тактики лечения РПЖ (РПЭ или ДЛТ). Существующая унифицированная система интерпретации данных мпМРТ PI-RADS v.2 [3] позволяет с достаточной степенью надежности высказываться о самом факте отсутствия или наличия клинически значимого специфического неопластического процесса [4], но данная система не касается особенностей местной распространенности РПЖ и не позволяет оценивать вторичное поражение регионарных лимфатических узлов, фактически градуируя их только на два основных варианта по отношению к выходу процесса за пределы псевдокапсулы ПЖ: «нет» – критерий PI-RADS 4, «есть» – PI-RADS 5. В медицинской периодической литературе нам удалось найти единичные работы, сфокусированные на определении степени местной распространенности РПЖ с помощью мпМРТ [9, 10]. В связи с этим оценка возможности мпМРТ в оценке локальной распространенности РПЖ и уточнение дифференциальных критериев, позволяющих стратифицировать Т-стадию (по международной системе TNM) конкретных случаев РПЖ на основе данных мпМРТ, представляются актуальными.

Таким образом, целью настоящего исследования является проведение анализа диагностической эффективности дооперационной мпМРТ в оценке местной распространенности РПЖ по сравнению с постоперационным гистологическим исследованием и определение наиболее чувствительной импульсной последовательности (из протокола мпМРТ) в оценке местной распространенности РПЖ.

Материалы и методы. Были обследованы 112 мужчин в возрасте от 52 до 84 лет (медиана – 66 лет) с гистологически верифицированным диагнозом РПЖ. Распределение пациентов, включенных в исследование, по уровню ПСА и градациям Глисона представлено в табл. 1.

В работу были включены данные, полученные при обследовании пациентов в следующих медицинских учреждениях: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина; Москва, РФ); АО «Европейский медицинский центр» (EMC; Москва, РФ); ГБУЗ «Московская городская онкологическая больница № 62» Департамента здравоохранения г. Москвы (ГБУЗ МГОБ № 62 ДЗМ; Москва, РФ).

Оценку и клиническую интерпретацию изображений проводили врачи-рентгенологи со стажем не менее 5 лет, специализировавшиеся в диагностике РПЖ с помощью мпМРТ. Факт наличия или отсутствия прорастания псевдокапсулы ПЖ выявляли по данным мпМРТ: (Т2-взвешенные изображения [ВИ], диффузионно-взвешенные изображения [ДВИ] с картами измеряемого коэффициента диффузии [ИКД карты], динамическая МРТ с контрастным усилением [ДМРТКУ] и гибридным изображением, получаемым путем совмещения ДВИ и Т2 ВИ).

Критерии включения в исследование: наличие гистологически верифицированного РПЖ; отсутствие проведения гормональной терапии (ГТ); письменное информированное согласие пациента на РПЭ.

Критерии исключения: проводимая/проведенная ГТ; отказ пациента от проведения РПЭ; наличие абсолютных противопоказаний к проведению МРТ.

Всем пациентам была выполнена мпМРТ малого таза до РПЭ не ранее чем через 6 нед. после проведения биопсии ПЖ. Радикальную простатэктомию осуществляли в последующие 2 нед. после мпМРТ. Все пациенты дополнительно давали письменное информированное согласие на участие в исследовании: проведение мпМРТ, сбор данных и дальнейший анализ результатов.

Мультипараметрическую МРТ проводили на МР-системах Magnetom Espree и Magnetom Aera («Siemens», ФРГ) с напряженностью поля магнита 1,5 Тл по стандартной методике [5, 6] с использованием мультиканальной многоэлементной поверхностной приемной катушки «для тела».

В работе использовали следующие магнитно-резонансные контрастные средства (МРКС) в стандартных дозировках: гадодиамид (Омнискан®, «GE HealthCare», США); гадодиамид (Оптимарк®, «Mallinckrodt chemical», США); гадобутрол (Гадовист, «Bayer», ФРГ).

МР-стадирование РПЖ. Критериями опухолевого процесса по данным мпМРТ являлось наличие узлового образования с нижеследующими тканевыми характеристиками по сравнению с непораженными тканями ПЖ [7]: узловое образование гипоинтенсивное на Т2-ВИ, гиперинтенсивное на ДВИ (с фактором взвешенности b=1500) и гипоинтенсивное на картах ИКД с ранним и активным накоплением МР-контрастного препарата. За основу МР-критериев определения T-стадии заболевания при оценке местной распространенности РПЖ была взята классификация TNM [2].

При проведении анализа диагностической эффективности мпМРТ с использованием матричной катушки для исследования тела (брюшной области и/или малого таза) без применения эндоректальной катушки в выявлении местнораспространенных форм РПЖ полученные данные сравнивали с результатами постоперационного гистологического исследования. Показатели чувствительности, специфичности, диагностической точности, прогнозирование положительного (PPV) и отрицательного (NPV) результатов рассчитывали по стандартным формулам [8].

Статистическую обработку данных проводили с помощью программного обеспечения SPSS Statistics 20 (IBM, США). Использовали следующие методы статистической обработки данных: U-критерий Манна–Уитни для независимых выборок при оценке различий между количественными признаками; построение ROC-кривых для оценки качества бинарной классификации. При оценке модели с помощью ROC-кривой оценивается площадь (AUC) под каждым графиком. При сопоставлении данных мпМРТ и результатов постоперационной гистологии использовали модель на основе бинарной логистической регрессии.

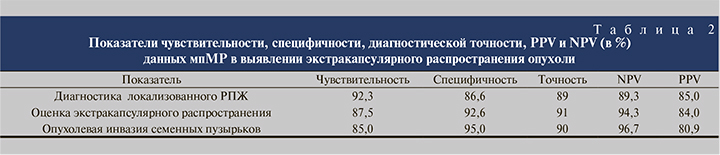

Результаты. Анализ полученных данных (табл. 2 и 3) показывает, что применение мпМРТ в диагностике опухолевой инвазии семенных пузырьков (стадия заболевания T3b) при относительно невысокой чувствительности (менее 90%) демонстрирует высокую специфичность и точность, NPV и PPV.

Результаты оценки Т-критерия местной распространенности РПЖ по данным мпМРТ были следующими: стадия T2a была установлена в 25 наблюдениях, T2b – в 10, T2c – в 33, T3a – в 42, T3b – в 21, T4 – в 3.

Кроме того, у 32 из 112 пациентов, включенных в исследование, были выявлены увеличенные тазовые лимфатические узлы (от 1,1 до 1,7 см по короткой оси), без жировых центров, с наличием нарушения подвижности молекул воды (уплотнение структуры лимфатических узлов), по данным ДВИ (достоверно высокий сигнал на ДВИ при низком сигнале на ИКД). Однако постоперационное гистологическое исследование показало, что только у 4 из этих 32 пациентов имелось вторичное специфическое неопластическое поражение в отдельных лимфатических узлах (причем не более чем в 12% увеличенных лимфатических узлов, в остальных лимфатических узлах этих пациентов были выявлены признаки воспалительных изменений). Таким образом, данные мпМРТ в рамках нашего мультицентрового исследования не позволили надежно дифференцировать вторично пораженные лимфатические узлы от лимфаденопатии воспалительного характера.

Результаты оценки экстракапсулярного распространения по данным мпМРТ

Всего было оценено 78 очагов, расположенных вблизи псевдокапсулы ПЖ, для каждого из которых определялось: а) есть прорастание псевдокапсулы ПЖ, б) нет прорастания псевдокапсулы ПЖ. Стадирование и определение факта наличия или отсутствия прорастания псевдокапсулы ПЖ проводили по совокупности данных мпМРТ (Т2 ВИ, ДВИ с ИКД картами, ДМРТКУ) и гибридных изображений, полученных путем наложения ДВИ и Т2-ВИ. По результатам РПЭ для каждого из этих очагов определяли и гистологически верифицировали прорастание за пределы псевдокапсулы ПЖ.

Всего было оценено 78 очагов, расположенных вблизи псевдокапсулы ПЖ, для каждого из которых определялось: а) есть прорастание псевдокапсулы ПЖ, б) нет прорастания псевдокапсулы ПЖ. Стадирование и определение факта наличия или отсутствия прорастания псевдокапсулы ПЖ проводили по совокупности данных мпМРТ (Т2 ВИ, ДВИ с ИКД картами, ДМРТКУ) и гибридных изображений, полученных путем наложения ДВИ и Т2-ВИ. По результатам РПЭ для каждого из этих очагов определяли и гистологически верифицировали прорастание за пределы псевдокапсулы ПЖ.

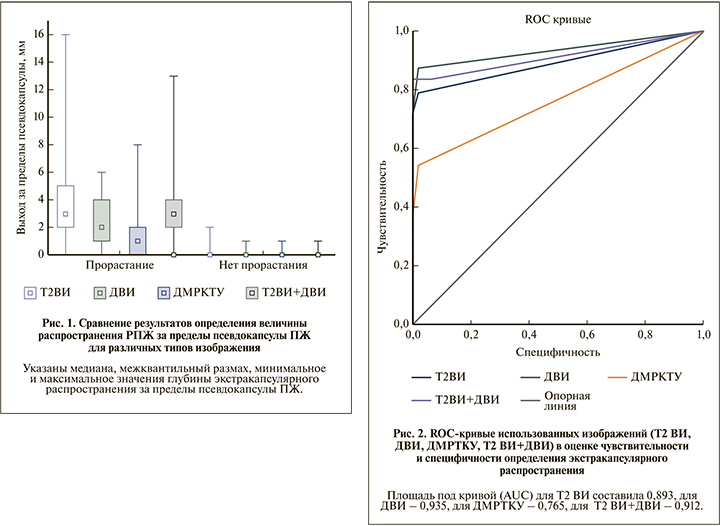

Первоначально проводили оценку общих характеристик методов (чувствительность, специфичность, PPV, NPV, диагностическую точность) путем сравнения данных о наличии или отсутствии прорастания РПЖ за пределы псевдокапсулы ПЖ по результатам оценки МР-изображений врачом-рентгенологом и по результатам постоперационного гистологического исследования (см. табл. 2). Полученные результаты показывают, что данные мпМРТ обладают высокой чувствительностью, специфичностью, общей диагностической точностью, а также высокими показатели NPV и PPV в диагностике экстракапсулярного распространения опухоли за пределы псевдокапсулы ПЖ. Далее оценивали данные каждого из методов мпМРТ (T2-ВИ, ДВИ, ДМРТКУ) и совмещенных изображений (T2-ВИ+ДВИ) в выявлении прорастания псевдокапсулы ПЖ по отдельности с помощью U-критерия Манна–Уитни. Было выявлено, что нулевая гипотеза отклоняется (с уровнем значимости p<0,001) для всех этих типов изображений (T2-ВИ, ДВИ, ДМРТКУ, T2-ВИ+ДВИ), т.е. они статистически значимо различаются по всем изучаемым параметрам (рис. 1).

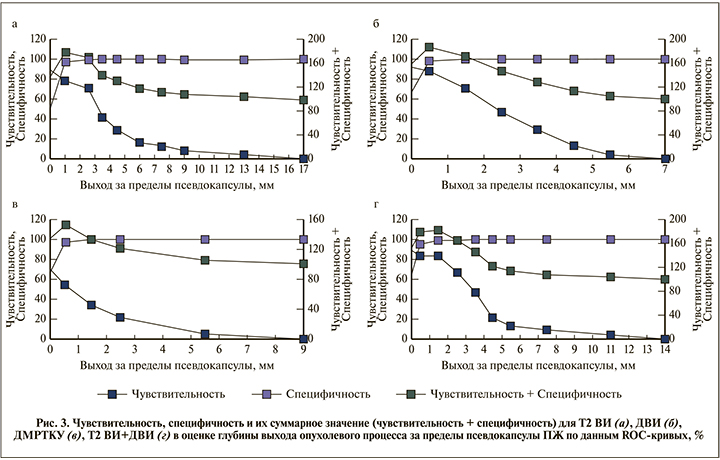

Далее проводилось определение чувствительности и специфичности в диагностике экстракапсулярного распространения отдельно для каждого типа МР-изображений (T2-ВИ, ДВИ, ДМРТКУ, T2-ВИ+ДВИ) по данным ROC-кривых (рис. 2) с определением площади под кривой (AUC).

Таким образом, при стратификации в зависимости от наличия или отсутствия инвазии псевдокапсулы ПЖ и выхода за ее пределы РПЖ надежность выявления прорастания для разных типов изображений убывает в ряду: ДВИ–Т2+ДВИ–T2-ВИ–ДМРТКУ.

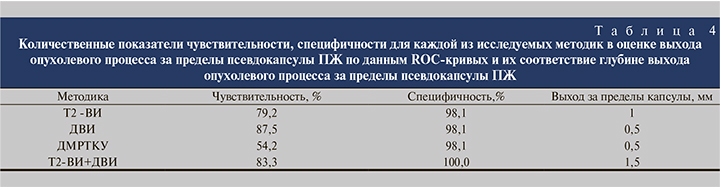

Результаты оценки с помощью ROC-кривых чувствительности и специфичности каждого из изображений, а также пороговые значения их сравнения приведены на рис. 3 и в табл. 4. Пороговое значение определялось как наивысшее суммарное значение чувствительности и специфичности отдельно для каждого типа изображений (Т2-ВИ, ДВИ, ДМРТКУ, ДВИ+Т2-ВИ). Далее, согласно найденному пороговому значению, выявлялась минимально возможная глубина инвазии (в мм) РПЖ за пределы псевдокапсулы ПЖ для каждого типа изучаемых изображений, соответствовавшая этим значениям. Так, количественное измерение для T2-ВИ, ДВИ, ДМРТКУ, T2-ВИ+ДВИ составило 1,0; 0,5; 0,5 и 1,5 мм, для сочетаний чувствительности и специфичности – 177,3, 185,6, 152,3 и 183,3% соответственно. Таким образом, наилучшими показателями чувствительности и специфичности, а также их суммарного значения в диагностике экстракапсулярного распространения опухоли за пределы псевдокапсулы ПЖ характеризовались ДВИ, на которых можно выявить инвазию минимальной глубины 0,5 мм.

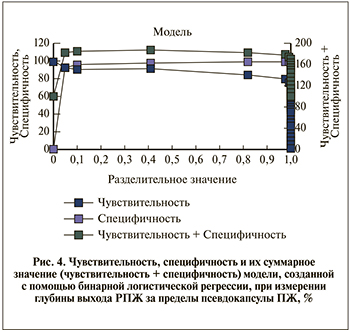

С помощью бинарной логистической регрессии была найдена максимальная чувствительность и специфичность «обученной» модели на основе анализируемых изображений (T2-ВИ, ДВИ, ДМРТКУ, T2-ВИ+ДВИ), а также оценен вклад каждого из них по отдельности. Созданная модель полностью удовлетворяет условиям существования: модель статистически значима (p<0,001), R-квадрат Нэйджелкерка равен 0,87.

Как видно из табл. 4, наибольший вклад в созданную модель вносят ДВИ. Площадь под кривой (AUC) для классификации по группам с прорастанием/без прорастания за пределы псевдокапсулы ПЖ при РПЖ с использованием данной модели составила 0,954, что больше, чем при использовании любой методики по отдельности. Разделительное значение было выбрано по максимальной сумме значений чувствительность+специфичность и составило 0,406 (рис. 4).

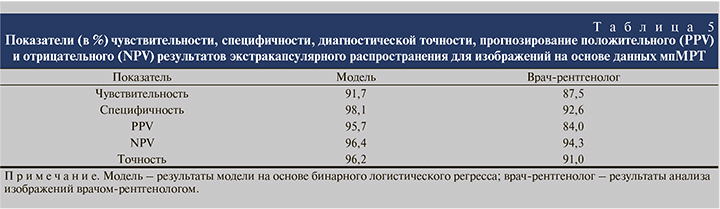

Как видно из табл. 5, имеется высокая степень совпадения результатов модели бинарной логистической регрессии (в какой-то степени «идеального рентгенолога») и мнения реального врача-рентгенолога с опытом работы не менее 5 лет при анализе изображений на основе мпМРТ в специфичности определения наличия выхода процесса за пределы псевдокапсулы и при достоверном отрицании наличия такой инвазии. Таким образом, мпМРТ является надежным методом исключения выхода РПЖ за пределы псевдокапсулы ПЖ.

Таким образом, данные мпМРТ обладают высокой чувствительностью, специфичностью, общей диагностической точностью, а также высокими показателями NPV и PPV в диагностике экстракапсулярного распространения опухоли за пределы псевдокапсулы ПЖ (стадия T3а). По данным модели, на основе бинарной логистической регрессии наибольший вклад в принятие решения о наличии или отсутствии экстракапсулярного распространения также вносят ДВИ.

Обсуждение. По нашему мнению, основной диагностической проблемой, стоящей перед рентгенологом в диагностике экстракапсулярного распространения, является анализ данных при так называемом пограничном расположении опухоли в периферической зоне ПЖ, т.е. в ситуациях, когда узловое образование специфической неопластической природы интимно прилежит к псевдокапсуле ПЖ (с нечеткостью ее контуров), но без явного «макропростатического» компонента или явного «выпячивания» за ее пределы. Надежно дифференцировать врастание опухоли в псевдокапсулу железы (стадия Т2) и ее прорастание с инвазией прилежащей жировой перипростатической клетчатки (стадия Т3а) в ряде случаев не представляется возможным. В первую очередь это связано с сверхмалыми размерами экстракапсулярного компонента, когда основной компонент опухоли находится в пределах псевдокапсулы железы и/или врастает в ее стенку, а единичный/единичные мелкие локусы прорастают псевдокапсулу ПЖ и инфильтрируют прилежащую жировую клетчатку. Подобные изменения не всегда различимы даже по данным гистологического исследования. Вторым немаловажным фактором является то, что ПЖ не имеет собственной, циркулярно охватывающей истинной капсулы [9, 10], с толстой стенкой, которая в свою очередь могла бы являться четкой маркерной границей между собственно железой и прилежащей перипростатической клетчаткой. А ввиду того что ПЖ ограничена псевдокапсулой, локальная нечеткость/прерывистость ее контуров на фоне опухолевого образования может быть расценена как нарушение ее целостности, что потенциально может приводить к диагностической ошибке. Отчасти данная диагностическая проблема стала причиной снижения показателя чувствительности мпМРТ в диагностике экстракапсулярного распространения в нашей работе.

По нашим данным, локальное выпячивание псевдокапсулы железы (от 1–2 мм), визуализируемое на ДВИ, также является достоверно значимым признаком в оценке местного распространения РПЖ, который в большинстве случаев позволяет сделать вывод о наличии экстракапсулярной инфильтрации и еще более надежно исключить такую инвазию. Вероятно, повысить достоверность выявления экстракапсулярного распространения РПЖ удастся за счет получения МР-изображений (прежде всего ДВИ) со сверхвысоким пространственным разрешением, что должно позволить более точно дифференцировать истинную границу опухоли и прилежащей жировой клетчатки.

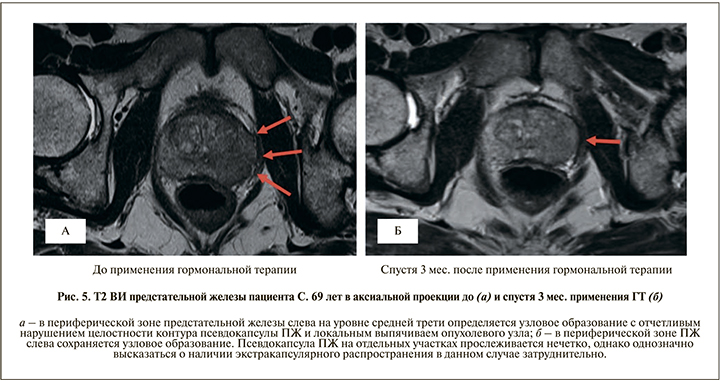

Другой значимой проблемой в оценке местной распространенности РПЖ является назначение ГТ, которая широко применяется при лечении больных РПЖ [11], до проведения мпМРТ. Ее действие основано прежде всего на подавлении секреции тестостерона, выработка которого провоцирует рост опухоли ПЖ. Гормональная терапия также приводит к уменьшению размеров ПЖ, что в свою очередь положительно сказывается на результатах хирургического лечения. Однако с уменьшением размеров ПЖ пропорционально уменьшается степень выраженности экстракапсулярного компонента РПЖ, что приводит к снижению точности интерпретации данных и в конечном итоге к недооценке местной распространенности опухоли по данным мпМРТ (рис. 5). Таким образом, для исключения диагностических ошибок при оценке местной распространенности опухолевого процесса предоперационную мпМРТ желательно выполнять пациентам до назначения ГТ.

Заключение. Мультипараметрическая МРТ является высокоинформативной методикой оценки степени местной распространенности опухолевого процесса при РПЖ, характеризующейся высокими показателями чувствительности, специфичности и общей диагностической точности. Диффузно-взвешенные изображения оказались наиболее чувствительными при выявлении выхода РПЖ за пределы псевдокапсулы ПЖ, позволяя с высокой степенью вероятности высказываться о наличии такого процесса уже при глубине инвазии в парапростатическую клетчатку в 1 мм. Снижение показателя чувствительности методики, вероятно, может быть связано с трудностями дифференцировки врастания и прорастания псевдокапсулы ПЖ из-за часто нечеткой демаркации ее границ, в том числе и в результате воспалительных изменений (простатита). В то же время мпМРТ практически не дает ложноотрицательных результатов и позволяет надежно исключать экстракапсулярное распространение. Предоперационная мпМРТ не должна выполняться пациентам, получающим ГТ, так как это приводит к недооценке степени распространенности опухолевого процесса.

В целом на современном этапе развития медицины мпМРТ играет важную роль в оценке распространенности процесса при РПЖ, планировании хирургической тактики, что в свою очередь может существенно влиять на результаты лечения пациентов с данным заболеванием.