Введение. Анализ литературы, посвященной одностороннему сочетанию нефролитиаза и опухоли почки, продемонстрировал, что ипсилатеральные коралловидный камень и почечно-клеточный рак – крайне редкая комбинация [1, 2]. Единичные публикации являются описанием клинических наблюдений, в которых способ лечения подобных больных ограничен возможностями и компетенциями хирурга или клиники. Несмотря на отдельные сообщения о благоприятных исходах сочетанных вмешательств, эффективность одномоментной односторонней лапароскопической резекции почки и пиелолитотомии не изучена, а тактика и критерии выбора этого способа не определены.

Цель исследования: оценить возможность выполнения, эффективность и безопасность одномоментных сочетанных лапароскопических вмешательств при односторонней комбинации сóлидных новообразований паренхимы почки и коралловидного нефролитиаза.

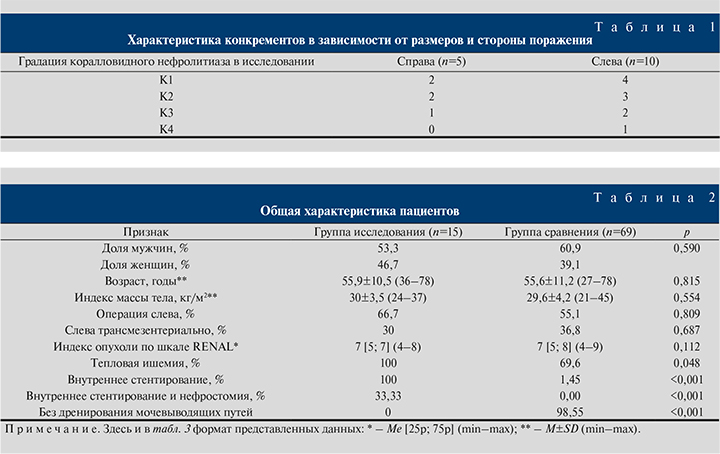

Материалы и методы. Проведено ретроспективное мультицентровое исследование с сопоставлением периоперационных и онкологических исходов сочетанных вмешательств с результатами стандартных лапароскопических резекций, выполненных при опухолях нормально развитой почки и в отсутствие мочевых камней. Группа исследования сформирована из 15 пациентов с указанной комбинированной патологией. Распределение конкрементов в почках, пораженных опухолью, в соответствии с классификацией коралловидного нефролитиаза НИИ Урологии представлено в табл. 1.

Принимая во внимание, что ни у одного из пациентов группы исследования сумма баллов новообразования по нефрометрической шкале RENAL не превысила 9, в качестве группы сравнения избрали больных опухолями почки с индексом RENAL≤9. Это были 69 человек, подвергнутые лапароскопической резекции в урологическом центре ЧУЗ «КБ “РЖД-Медицина” г. Нижний Новгород» с января 2015 по январь 2020 г.

Как видно из табл. 2, пациенты обеих групп были сопоставимыми по всем основным антропометрическим признакам. При сравнении в зависимости от нефрометрического значения и стороны поражения распределение оказалось идентичным: и в одной, и в другой когорте чаще иссекались новообразования, соответствовавшие индексу RENAL-7, и чуть более половины всех наблюдений пришлось на левостороннюю локализацию опухоли.

В таких случаях в обеих группах у каждого третьего пациента использован трансмезентериальный доступ. При этом в группе сравнения каждый третий оперирован либо без ишемии, либо на фоне сегментарного ее варианта, тогда как в группе исследования все резекции выполнялись в условиях остановленного почечного кровотока. Сопоставление по видам ишемии, применявшейся во время резекции почки, выявило статистически значимое различие: в группе сравнения к пережатию почечной артерии прибегали реже. Однако среди тех больных, у которых ишемия использовалась, ее длительность оказалась идентичной (табл. 3). Статистически значимое различие получено и при сравнении групп по признаку «дренирование мочевыводящих путей». Так, вследствие широкого рассечения лоханки каждая сочетанная операция завершалась установкой внутреннего стента. При выраженных инфильтративно-воспалительных изменениях ее стенки, когда пиелорафия была сопряжена с прорезыванием швов, дополнительно устанавливали нефростому. В свою очередь у «стандартных» пациентов стентированием не пользовались совсем, а тот единственный случай пришелся на устранение интраоперационного осложнения, потребовавшего резекции мочеточника. Таким образом, выявленное статистически значимое различие ожидаемо обусловлено технологическими особенностями сравниваемых вмешательств и стало одним из изучаемых критериев.

Оценивали частоту развития и структуру интра- и послеоперационных осложнений, причины конверсий доступа, объем кровопотери и сроки ишемии, продолжительность операции и стационарного лечения больных, онкологические исходы. Полученные результаты сведены в единую компьютерную базу приложения «IBM SPSS 22.0». Необходимый размер выборки рассчитывали по формуле Лера. При нормальном распределении признаков в выборке анализ проводили методами параметрической статистики, а результаты представляли в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (М±SD). Для их сравнения использовали критерий Стьюдента. При распределении значений, отличном от нормального, использовали непараметрический критерий Манна–Уитни, а данные представляли в виде медианы и 25-го и 75-го перцентилей (Ме [25р; 75р]), указав минимальные и максимальные значения (min–max). Для сопоставления качественных признаков использовали критерий χ2 Пирсона. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. Для изучения онкологических результатов использовали метод Каплана–Мейера. При оценке безрецидивной выживаемости цензурированными считали случаи дожития пациентов до окончания 36-месячного срока наблюдения в отсутствие рецидива. В качестве нецензурированных рассматривали случаи развития рецидива до истечения 3 лет наблюдения. Зависимость функции риска изменения длительности выживаемости от влияния независимых факторов определяли посредством регрессионного анализа Кокса пошаговым включением статистически значимых предикторных переменных. Определение статистической значимости полученных моделей производили критерием χ2. Характер влияния переменных интерпретировался по значениям отношения рисков (Hazard ratio, HR). Для верификации достоверности различий выживаемости при разбивке общей выборки на группы использовали лог-ранговый критерий Мантела–Кокса и критерий Бреслау. Видео техники сочетанной операции доступно по ссылке: https://youtu.be/fAfYJDvGzsU.

Результаты. Обращаясь к непосредственным клиническим результатам сравнительного анализа, следует отметить, что и в группе исследования, и в группе контроля удалось избежать летальности, перехода на лапаротомию, равно как и трансформации хирургического маневра в нефрэктомию. Положительных хирургических краев не было, и ни одному из больных не потребовалась гемотрансфузия. Межгрупповое сопоставление основных периоперационных показателей приведено в табл. 3.

Как показали результаты сравнительного межгруппового анализа (табл. 3), ни по одному из основных периоперационных показателей, за исключением продолжительности вмешательства, статистически значимых различий не получено. В группе сочетанных операций на удаление камня дополнительно уходило 20 мин (р<0,05).

Несмотря на то что теоретически комбинация резекции почки и пиелолитотомии сопряжена с увеличением вероятности развития интра- и послеоперационных осложнений, в настоящем исследовании их удалось избежать. Возможным тому объяснением являются как малочисленность группы исследования, так и особая аккуратность хирурга в условиях такой чрезвычайно редкой патологии. В группе сравнения интраоперационные осложнения устранялись трижды (4,35%). В первом наблюдении ожог мочеточника активным элементом ультразвукового диссектора послужил показанием к резекции этого участка с формированием анастомоза «конец в конец» на внутреннем стенте. Другой больной потребовалось ушивание десерозированной на этапе мобилизации стенки ободочной кишки. У третьего пациента в результате неловкой тракции произошел надрыв капсулы селезенки, а возникшее кровотечение остановлено спрей-коагуляцией. Все описанные инциденты исчерпаны по мере их возникновения интракорпорально и не повлияли на дальнейшее выздоровление, а сопоставление групп по критерию «интраоперационные осложнения» статистически значимых различий не выявило (р>0,05). Аналогичный результат получен при изучении частоты и структуры послеоперационных осложнений: в группе исследования таковые отсутствовали, тогда как в группе сравнения отмечены в 3 (4,35%) наблюдениях.

У одного больного развился мочевой затек. Мужчина перенес лапароскопическую трансмезентериальную резекцию в воротах почки (RENAL-9 xh). Та группа чашечек, что подлежала удалению с препаратом, обрабатывалась пластиковыми клипсами, нефрорафия не выполнялась, а раневой дефект был укрыт гемостатической пластиной. Подъем температуры тела и боли в пояснице на 4-е сутки после операции послужили причиной дополнительного обследования. По данным ультразвукового исследования и томографии верифицировано скопление мочи в зоне резекции. Уринома дренирована пункционно, мочевыводящие пути – внутренним стентом. Последующий период без особенностей. При контрольном обследовании спустя 1 мес. после удаления стента ни затеков, ни нарушения уродинамики, ни изменений в зоне резекции не выявлено. Через год после операции признаков рецидива или прогрессирования заболевания нет. Второй пациентке с ИМТ 45 кг/м2 нагноение раны и извлечения препарата, выявленное спустя 1 нед. после выписки, потребовало вскрытия и дренирования абсцесса под наркозом. Третий пациент оперирован повторно в связи с ранней спаечной тонкокишечной непроходимостью, развившейся на 5-е сутки; выполнены релапароскопия и адгезиолизис с благоприятным исходом. Ни по объему кровопотери, ни по уровню падения гемоглобина после операции межгрупповой сравнительный анализ статистически значимых различий не выявил, равно как и при сопоставлении сроков стационарного пребывания больных (р>0,05 для всех).

Переходя к онкологическим результатам, следует акцентировать внимание на том, что в группе исследования у всех пациентов был верифицирован почечно-клеточный рак, тогда как в группе сравнения – у 53 из 69 (76,8%). По результатам морфологического исследования у 5 (9,4%) из «стандартных» пациентов отмечено повышение стадии опухолевого процесса до рТ3А, у 4 (7,5%) – рецидив или прогрессирование и 1 (1,9%) погиб от основного заболевания. Несмотря на то что в группе исследования подобных событий зафиксировано не было, статистически значимых различий по этим критериям не получено (р>0,05 для всех). При оценке выживаемости в группе сочетанных операций за 3 года наблюдения случаев рецидива и летальных исходов отмечено не было, доля цензурированных случаев достигла 100%. При стандартных резекциях почки было выявлено 4 рецидива (из 53 больных с морфологией «рак») – доля цензурированных случаев составила 92,5%, среднее время безрецидивного дожития для этого контингента – 34,47±0,99 мес. (95% доверительный интервал [ДИ]: 32,52–36,41). Впрочем, различия между группами, выделенными в зависимости от особенности оперативного вмешательства по длительности периода безрецидивного дожития, статистически не значимы (р=0,245). При определении 3-летнего дожития без летального исхода доля цензурированных случаев после стандартных резекций почки составила 98,1%, среднее время дожития – 35,68±0,31 мес. (95% ДИ: 35,07–36,29). В группе исследования этот показатель достиг 36 мес., однако эти различия также не носили достоверного характера (р=0,626).

Обсуждение. Безусловно, проведенный анализ не лишен недостатков. Это ретроспективное и нерандомизированное мультицентровое исследование с четкой корреляцией между полученными данными и опытом лапароскопической хирургии. Тем не менее сопоставление результатов сочетанных вмешательств с резекцией почки в отсутствие мочевых камней не выявило статистически значимых различий ни по основным клиническим периоперационным, ни по онкологическим исходам. На наш взгляд, достоверно более продолжительное время комбинированных операций не столь критично по сравнению с вариантом этапного хирургического лечения: последний потребует не только очередных госпитализации, анестезии и пр., но и сама процедура по удалению камня или резекции почки вряд ли продлится быстрее, чем полученная разница в 20 мин.

Оценивая эффективность лечения непосредственно мочекаменной болезни, дополнительно изучена степень элиминации камней. Так, в нашем исследовании из 15 коралловидных конкрементов посредством лапароскопической пиелолитотомии удалось удалить целиком или полностью 14, что составило 93,3%. Резидуальный нефролитиаз зафиксирован лишь у одного человека, однако, по данным контрольной томографии, выполненной через полгода, им оказался небольшой (8 мм) камень в изолированной «отшнурованной» чашечке передней группы. Приняв во внимание его размер, локализацию и отсутствие уродинамических нарушений – оставлен под наблюдение. Сопоставление собственных данных с результатами перкутанных вмешательств при коралловидном нефролитиазе, опубликованными в отечественной и зарубежной литературе, говорит о высокой эффективности лапароскопической пиелолитотомии (табл. 4).

Как следует из представленных данных, эффективность чрескожной нефролитотрипсии при коралловидном нефролитиазе не превышает 60% за одну процедуру, предпринятую из одного пункционного канала. По мере увеличения количества вмешательств или перкутанных доступов в течение одного, степень элиминации возрастает до 88,2 и 83,8% соответственно. В нашей работе этот показатель достиг 93,3%. Стало быть, технология комбинации лапароскопической резекции и пиелолитотомии пациентам с односторонними коралловидными камнями почки и образованиями ее паренхимы позволяет избавлять их от крупных конктементов не менее успешно, чем традиционные перкутанные методы.

Заключение. Результаты проведенного исследования демонстрируют не только принципиальную техническую возможность совмещения лапароскопического иссечения опухоли с пиелолитотомией при коралловидном камне той же почки, но и продуктивность подобного сочетания. При сопоставлении с лапароскопическими резекциями в стандартных ситуациях изученная хирургическая комбинация не сопровождается ни удлинением сроков тепловой ишемии, ни увеличением объема кровопотери или рисков интра- и послеоперационных осложнений, ни сроков стационарного лечения больных (р>0,05 для всех). Пиелолитотомия в дополнение к резекции почки требует лишь в среднем 20 мин операционного времени сверх того (р<0,05) и никак не отражается на онкологических исходах (р>0,05). Подобный персонифицированный подход позволяет избавлять больного от двух серьезных заболеваний за одну операцию, не разбивая процесса на отдельные этапы лечения опухоли и конкремента, сохранив жизненно важный орган. При этом по сравнению с традиционной перкутанной хирургией обеспечивает достойную степень элиминации камней. Проведенное исследование доказывает эффективность и безопасность одномоментных лапароскопических операций при столь редкой сочетанной патологии, как ипсилатеральные коралловидный нефролитиаз и опухоль паренхимы почки.