Введение. Несмотря на положительные тенденции в эпидемической ситуации по туберкулезу, заболеваемость урогенитальным туберкулезом остается высокой и в ее структуре преобладают запущенные, осложненные формы [1, 2]. В работах как отечественных, так и зарубежных авторов приведены доказательства негативного влияния хронического простатита (ХП) и инфекций урогенитального тракта на качество эякулята [3, 4]. M. Ludwig и соавт. [5] полагали, что воспаление и инфекционное поражение мужских половых органов являются важным фактором развития инфертильности; туберкулезное воспаление по сути является гиперхроническим, что позволяет предполагать негативное влияние этого заболевания на фертильную функцию пациента.

Больные ХП, ассоциированным с хламидией и папилломавирусом, имеют значительно худшие показатели эякулята, преимущественно в плане подвижности и морфологии спермиев. По мнению [6], ХП, вызванный хламидиями, резко снижает фертильность мужчины. Доказана более высокая агрессивность микрофлоры, выделенной из эякулята больных ХП [7].

От 5 до 12% бесплодных мужчин имеют в анамнезе инфекционно-воспалительные заболевания половой системы. Хронический инфекционно-воспалительный процесс приводит к ухудшению качества, количества, подвижности и морфологии спермиев; частота обструкции семявыносящих протоков достигает 50% [8].

Хронический простатит, особенно рецидивирующего течения, неблагоприятно влияет на репродуктивную функцию, поскольку негативным образом сказывается на вязкости эякулята, подвижности спермиев, их жизнеспособности [9]. Активность воспаления простаты выражается в повышении числа лейкоцитов в ее секрете и в эякуляте. Лейкоспермию (пиоспермию) констатируют при обнаружении в 1 мл эякулята ≥1 млн лейкоцитов при подсчете в камере Горяева при стандартной световой микроскопии. Когда пиоспермия является проявлением активного инфекционно-воспалительного процесса в мужских половых органах, исследователи единодушны в негативной оценке влияния повышенного числа лейкоцитов в эякуляте на подвижность и морфологию спермиев [10, 11].

Выявлена сильная корреляция между концентрацией лейкоцитов в семенной жидкости и нарушением параметров эякулята [12]. Бактериоспермия была обнаружена у 15%, а пиоспермия – у 19% субфертильных мужчин, причем пиоспермия достоверно чаще ассоциировалась со сниженной концентрацией спермиев, их подвижностью и нарушением морфологии [13]. Туберкулез предстательной железы всегда сопровождается пиоспермией [3, 14].

Инфекционно-воспалительный процесс в предстательной железе любой этиологии, особенно обусловленный M. tuberculosis, неизбежно ведет к избыточному фиброзированию и хронизации воспаления. Эпителий простаты препятствует проникновению в паренхиму значительного числа антибиотиков, а склеротические процессы и сопряженное с ними нарушение микроциркуляции еще больше затрудняют лечение больных ХП [14, 15], которое требует приема не менее четырех препаратов сроком не менее 6 мес. Именно эти два момента обусловливают необходимость проведения патогенетической терапии больных ХП, особенно в случае развития осложнений, например бесплодия [16].

В патогенетической терапии больных ХП наибольшее применение нашли антиоксиданты и препараты, улучшающие микроциркуляцию, обеспечивающие противовоспалительный эффект.

В функционировании репродуктивной системы огромное значение имеет баланс микроэлементов, в первую очередь селена и цинка, а также достаточное насыщение организма витаминами А и Е. Селен входит в состав многих ферментов и гормонов, поддерживает активность гуморального и клеточного иммунитета, влияет на репродуктивную функцию; накапливается в паренхиме гонад. Недостаточное содержание в организме этого элемента вызывает бесплодие у мужчин, так как нарушает морфологию спермиев и снижает их подвижность. Был выявлен достоверно более низкий уровень селена в плазме крови и семенной плазме у инфертильных мужчин, коррелирующий с концентрацией сперматозоидов, их подвижностью и морфологией [17].

Как было отмечено выше, хроническое воспаление вызывает оксидативный стресс, который в свою очередь повреждает спермии. Карнитин, витамины А и Е, селен и цинк, будучи антиоксидантами, защищают их, что было продемонстрировано в экспериментах in vitro и в исследовании с участием пациентов [18]. Цинк – кофактор большой группы ферментов, необходимых для протекания метаболических процессов. Экзогенный дефицит цинка возникает при заболеваниях, сопровождающихся интенсивным размножением микроорганизмов, потребляющих цинк.

M. tuberculosis персистирует преимущественно в фагосомах макрофагов, препятствуя их слиянию с лизосомами. Высказано предположение, будто в немалой степени это обусловлено тем, что в процессе эволюции у M. tuberculosis сформировалась способность эффективно использовать питательные ресурсы эукариотических клеток, в том числе ионы металлов [19].

Прием пищевых добавок с цинком и селеном достоверно улучшил качество эякулята (подвижность и морфологию спермиев) [20, 21], повысил эффективность лечения больных ХП, особенно в отношении боли [4].

Накоплен определенный опыт применения комбинированного антиоксиданта селцинк плюс*. Его выпускают в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. В одной таблетке содержатся активные компоненты: цинк 7,2 мг, витамин С 180 мг, селен 40–60 мкг, витамин Е 31,5 мг, β-каротин 4,8 мг.

А. В. Сивков и соавт. [22] провели открытое сравнительное плацебо-контролируемое исследование по изучению эффективности и безопасности селцинка плюс в отношении больных хроническим неинфекционным простатитом с нарушением фертильности. По завершении месячного курса приема БАД авторы констатировали увеличение объема эякулята на 39% и числа сперматозоидов на 56%. Однако влияние селцинка плюс на репродуктивную функцию больных туберкулезом предстательной железы изучено не было.

Материалы и методы. С целью разработать и апробировать способ сохранения/восстановления фертильности больных туберкулезом предстательной железы и оценить его эффективность проведено открытое проспективное сравнительное рандомизированное исследование, в которое включили 72 больных туберкулезом предстательной железы, находившихся на лечении в Новосибирском НИИ туберкулеза Минздрава России в 2011–2014 гг.

Критерии включения: возраст 20–60 лет, туберкулез предстательной железы, возможность получения эякулята путем мастурбации, наличие патоспермии.

Критерии исключения: возраст младше 20 или старше 60 лет; сопутствующие онкологические заболевания; инфекции, передающиеся половым путем, в период проведения исследования; алкоголизм и наркомания; эндокринные заболевания, влияющие на уровень тестостерона (анорхизм, монорхизм, синдром Клайнфельтера, синдром Каллманна, пангипопитуитаризм, гипотиреоз, опухоли гипофиза); лекарственно обусловленное снижение секреции тестостерона (прием глюкокортикоидов, антиандрогенов, эстрогенов); сахарный диабет 1 типа; сопутствующие соматические и/или психические заболевания в стадии декомпенсации; ВИЧ-инфекция.

До начала терапии всем больным проводили стандартное обследование с целью установления диагноза, изучения эякулята и гормонального статуса.

С помощью таблицы случайных чисел пациенты были распределены в две группы. Основную группу составили 49 человек, которые получали стандартное этиотропное противотуберкулезное лечение в комплексе с разработанной нами сперматопротективной патогенетической терапией. В группу сравнения вошли 23 человека, получавших только этиотропное противотуберкулезное лечение.

Противотуберкулезная терапия в обеих группах проводилась следующим образом. Интенсивная фаза включала ежедневный прием изониазида 10 мг/кг+рифампицина 10 мг/кг+пиразинамида 25 мг/кг+ПАСК 100 мг/кг+офлоксацина 800 мг в течение 1 мес. Затем офлоксацин отменяли и продолжали терапию четырьмя противотуберкулезными препаратами еще в течение 2 мес. После чего в фазу продолжения пациенты получали изониазид и рифампицин еще в течение 6 мес.

Рифампицин вводили в микроклизме с димексидом в следующей прописи: новокаин 0,5% 10 мл, рифампицин 0,6, димексид 2 мл. После самостоятельного утреннего стула пациент располагался на кушетке на левом боку с прижатыми к груди коленями, в задний проход осторожно вводили смазанный вазелином наконечник катетера, через который болюсно вводили лечебный коктейль. После процедуры пациенту предлагали полежать 20–30 мин. Послабляющего действия манипуляция не оказывала.

Пиразинамид, ПАСК и офлоксацин пациенты принимали per os одновременно утром после завтрака, запивая большим количеством жидкости. Изониазид вводили внутривенно капельно в разведении на 100 мл физиологического раствора.

Всем пациентам основной группы дополнительно назначали патогенетическую сперматопротективную терапию, которая включала биологически активную добавку на основе цинка, аскорбиновой кислоты, селена, токоферола и β-каротина (ЦАСТ) по 1 таблетке 2 раза в день во время еды и хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) в дозировке 1500 МЕ внутримышечно через 2 дня на третий в течение 1 мес. Патогенетическую сперматопротективную терапию назначали одновременно с началом химиотерапии. Через 1 мес патогенетическую сперматопротективную терапию завершали, после чего производили контрольные замеры показателей спермограммы. Дальнейшая химиотерапия проходила по описанной выше схеме, никакого патогенетического лечения пациенты в это время не получали. Через 1 мес вновь исследовали показатели эякулята для оценки отдаленных результатов.

У всех пациентов исследовали эякулят, полученный путем мастурбации после 3-дневного воздержания; исходно, через 30 и 60 дней от начала химиотерапии по стандартной методике.

Статистическая обработка результатов проведена на персональном компьютере с помощью пакетов статистических программ Мicrosoft Eхсе1 2007 и Statistiсa for Windows 6.0. Определяли среднюю арифметическую (х), отклонение от средней арифметической (х-х), далее рассчитывали среднеквадратическое отклонение (σ) и среднюю ошибку относительной величины (m). Для решения вопроса о случайности расхождений наблюдаемых средних (относительных) величин производили расчет средней ошибки разности двух средних. Полученные результаты представляли как среднее±ошибка средней (M±m). Далее посредством сравнения средних значений двух выборочных совокупностей (М1 и М2) вычисляли t-критерий Стьюдента и определяли уровень значимости р. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

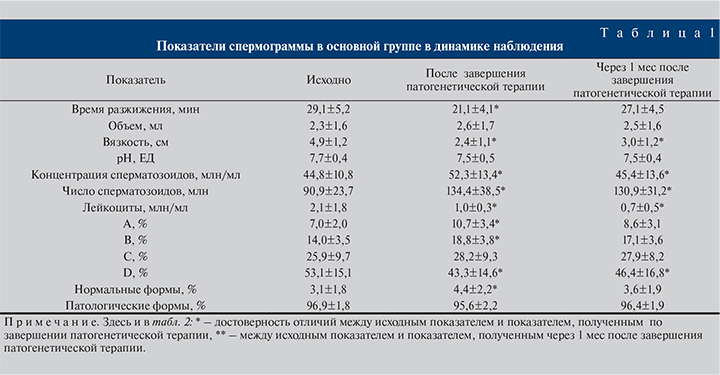

Результаты. Исходно объем эякулята в основной группе колебался от 0,4 до 5,2 мл, составив в среднем 2,3 мл. Время разжижения составило 29,1 мин, вязкость – 4,9 см, pH колебалась от 6,9 до 8,9 (в среднем 7,7). Уровень лейкоцитоспермии находился в пределах от 1,0 до 8,8 млн в 1 мл, составив в среднем 2,1 млн. Концентрация сперматозоидов составила в среднем 44,8 (от 0,5 до 220) млн в 1 мл, число сперматозоидов во всем эякуляте – 90,9 (от 1,6 до 440) млн. Доля активно подвижных (группа А) спермиев соответствовала в среднем 7% (от 0 до 21%), слабоподвижных спермиев (группа В) – 14% (от 0 до 49%), непрогрессивно подвижных спермиев (группа С) – 25,9% (от 5 до 60%), неподвижных спермиев (группа D) – 53,1% (от 22 до 100%). Число патологических форм сперматозоидов варьировалось от 89 до 100% (в среднем 96,9%).

После месячного курса сперматопротективной терапии время разжижения уменьшилось в среднем на 8 мин (-27,8 %), вязкость снизилась на 2,5 см (-51 %). Число лейкоцитов уменьшилось вдвое. Объем эякулята вырос на 0,3 мл (+11,3 %), концентрация сперматозоидов увеличилась на 7,5 млн (+16,7%), а общее число сперматозоидов – в 1,5 раза.

Ожидаемо получено существенное увеличение подвижности сперматозоидов: в группе А – на 52,9%, в группе В – на 34,3%, в группе С – на 8,9%. Соответственно, уменьшилось число неподвижных сперматозоидов (группа D) на 18,4%, на треть увеличилось число сперматозоидов с нормальной морфологией.

По завершении курса разработанной нами сперматопротективной терапии больные основной группы получали только стандартную противотуберкулезную химиотерапию, идентичную таковой в группе сравнения. Еще через 1 мес комплекс обследования был повторен (табл. 1). Установлено, что показатели рН и агглютинации практически не изменились, число лейкоцитов в эякуляте снизилось еще на 30% и стало соответствовать стандартам ВОЗ (2010). Остальные же показатели претерпели умеренные отрицательные изменения, хотя и не достигли исходных значений. Время разжижения увеличилось на 6 мин (+28,4%). Объем эякулята на фоне химиотерапии без сперматопротективного лечения несколько уменьшился по сравнению с таковым на фоне сперматопротективной терапии, но был больше, чем до начала лечения. Вязкость выросла на 25%. Концентрация сперматозоидов снизилась в среднем на 6,9 млн в 1 мл эякулята (-13,9%), но оставалась существенно выше исходной. Общее число сперматозоидов уменьшилось в среднем на 3,5 млн, но было в 1,4 раза больше, чем до начала патогенетической терапии. На фоне химиотерапии без прикрытия сперматопротективной терапией снизилась мобильность сперматозоидов: активно подвижных форм (А) стало меньше на 19,6%, слабоподвижных (В) – на 9%. Доля непрогрессивно подвижных сперматозоидов (С) осталась на прежнем уровне. Возросло число неподвижных сперматозоидов (D) на 9,1%. Отмечено снижение количества сперматозоидов с нормальной формой на 18,2%; соответственно, увеличилось число патологических форм.

В группе сравнения (табл. 2) время разжижения спермы и ее вязкость на фоне химиотерапии практически не изменились. Число лейкоцитов упало сопоставимо с основной группой: через 1 мес химиотерапии – на 47,8%, еще через 1 мес этиотропного лечения – на 69,7%, что составило 0,7 млн лейкоцитов в 1 мл. Таким образом, санирующий эффект противотуберкулезной терапии оказался одинаковым в обеих группах.

Объем эякулята по прошествии месяца химиотерапии уменьшился на 0,2 мл (-8,3%), в отличие от основной группы, где во время проведения сперматопротективной терапии объем эякулята, напротив, увеличился на 13%. Продолжение химиотерапии привело к дальнейшему ухудшению этого показателя в группе сравнения. Концентрация сперматозоидов в группе сравнения также претерпела отрицательные изменения: за первый месяц терапии она снизилась на 3,6 млн (-8,5%) и продолжила снижение в течение 2-го месяца, упав в итоге на 12,3%. Соответственно, сходные изменения претерпело и общее число сперматозоидов, снизившись на 23,9%. Отмечено снижение подвижности сперматозоидов на фоне химиотерапии: группа А уменьшилась на 7% за 2 мес, группа В – на 12,3%, группа С – на 13,5%. Количество неподвижных форм сперматозоидов выросло на 11,1%. Двухмесячный курс приема противотуберкулезных препаратов обусловил сокращение числа морфологически нормальных форм сперматозоидов в 1,5 раза.

Ни у одного пациента не зафиксировано ни одной побочной реакции на введение селцинка плюс и ХГЧ; также на их фоне не отмечено ухудшения переносимости противотуберкулезной терапии.

Выводы

- Противотуберкулезная химиотерапия оказывает негативное влияние на эякулят больных туберкулезом предстательной железы: двухмесячный прием препаратов вызывает сокращение числа сперматозоидов на 23,9%, числа активно подвижных форм сперматозоидов – на 10,6%, числа нормальных спермиев – на 32,3%.

- Проведение патогенетической сперматопротективной терапии больным туберкулезом предстательной железы способствовало увеличению числа сперматозоидов на 47,8%, числа активно подвижных форм сперматозоидов (суммарно группы А и В) – на 40,5%, числа нормальных форм спермиев – на 41,9%.

- Комплексная сперматопротективная терапия ЦАСТ ХГЧ хорошо переносится и не влияет на частоту осложнений противотуберкулезной терапии.