Введение. Острый обструктивный калькулезный пиелонефрит относится к ургентным состояниям, требующим незамедлительного оказания специализированной медицинской помощи. Европейские и Российские клинические рекомендации указывают на необходимость дренирования полостной системы почки внутренним стентом или перкутанной нефростомой, проведение антибактериального противовоспалительного лечения. Удаление конкремента проводят после стихания инфекционно-воспалительных процессов в почке, с этой целью применяют дистанционную литотрипсию (ДЛТ) или трансуретральную эндоскопическую литотрипсию. Лапароскопическая литотомия считается альтернативным методом, применяемым при неэффективности или невозможности проведения ДЛТ, перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛТ) или контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ) [1–3]. При выборе метода удаления конкремента необходимо отталкиваться от нескольких требований: малоинвазивность, максимально полное избавление от камня («stone-free»), минимальный риск осложнений. Также на выбор влияют размер и локализация камня, количество конкрементов.

Примерно 30–40% камней почек инфицированы, микроорганизмы покрывают камень в виде пленки (биофильма) или располагаются внутри конкремента [4]. Находясь в составе биопленки, микроорганизмы избегают влияния иммунной системы человека и действия антибиотиков [5, 6]. Литотрипсия активирует рост микроорганизмов, интегрированных в биопленку, а миграция бактерий или попадание их токсинов в сосудистое русло способны вызывать инфекционно-септические осложнения. Остатки биопленок, резидуальные фрагменты и бактериурия после литотрипсии служат основным пусковым механизмом рецидива уролитиаза [6, 7]. После ПНЛТ при наличии положительного посева мочи рецидив уролитиаза встречается чаще, чем в условиях стерильной мочи [4].

Ни один хирургический метод не обходится без осложнений. Основные осложнения ПНЛТ: повреждение диафрагмы (0,3–1%), повреждения толстой кишки (0.2–1%), кровотечения, требующие гемотрансфузий, эмболизации ветвей почечной артерии (0,5–2%), повреждение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) (8%), смерть (0,1–0,7%). Повышение температуры тела до фебрильный цифр встречается в 30% случаев, в 2% из них причина в наличии сепсиса; предрасполагающие факторы этих осложнений: размер камня более 1 см, инфицированная моча в лоханке, положительный посев камня, множественный пункции лоханки [8]. Не всегда культура, выделенная из лоханочной мочи, взятой до операции, совпадает с результатом посева камня [9, 10].

Осложнения после КУЛТ встречаются в 10–30% случаев, частота наиболее грозных осложнений варьируется от 0,4 до 5%. Все осложнения подразделяют на интраоперационные (отрыв и перфорация мочеточника, травма слизистого слоя мочеточника, кровотечение и ретроградная миграция конкремента или его осколков) и послеоперационные (инфекционно-воспалительные осложнения, стентассоциированные симптомы [САС], гематурия, стриктура и облитерация мочеточника, инкрустация мочеточникового стента) [11].

Применение КУЛТ и ПНЛТ в отношении пациентов с острым обструктивным калькулезным пиелонефритом возможно только после предварительного дренирования полостной системы и стихании воспалительных процессов в почке. Одновременное восстановление пассажа мочи и удаление конкремента позволяют осуществлять только лапароскопический доступ при сравнении эндоскопических методов.

Осложнения лапароскопической уретеролитотомии также делятся на интра- и послеоперационные. К интраоперационным относятся перфорация брюшины при забрюшинном доступе (5%) [12], миграция камня (3,1%) [13]; к послеоперационным – подкожная эмфизема (3%) [12], подтекание мочи по дренажу (5,2%), формирование стриктур мочеточника (2,1%) [13].

Данные исследований свидетельствуют об эффективности и малой травматичности лапароскопической литотомии [12]. Ретроперитонеоскопический доступ обладает рядом преимуществ перед лапароскопическим: отсутствие поступления мочи в брюшную полость, что особенно важно при инфицированной моче, более привычная ориентация, минимальный риск травматизации органов и образования спаек в брюшной полости. При остром обструктивном калькулезном пиелонефрите доступ позволяет восстановить пассаж мочи из почки и удалить конкремент целиком одномоментно, без предварительного дренирования, не опасаясь развития бактериотоксического шока и появления резидуальных фрагментов [6, 14–16]. Кроме того, метод позволяет проводить ревизию почки, при необходимости – декапсуляцию почки, иссечь карбункул или абсцесс.

Цель исследования: сравнить результаты лечения пациентов с острым обструктивным калькулезным пиелонефритом, прооперированных ретроперитонеоскопическим методом, с таковыми групп пациентов, которым первым этапом проводилось дренирование полостной системы почки (стентирование и перкутанная нефростомия). Нами поставлена задача оценить непосредственную и отдаленную эффективность ретроперитонеоскопического метода в лечении больных острым калькулезным обструктивным пиелонефритом.

Материалы и методы. Исследование проводилось с 2011 по 2019 г. на базе двух урологических отделений НГКБ № 1 Новокузнецка, в него включались пациенты с камнями верхнего или среднего отделов мочеточника, клинической картиной острого обструктивного пиелонефрита.

Основную группу составили пациенты, прооперированные ретроперитонеоскопчиеским методом. Численность группы – 78 человек, из них 41 мужчина, 37 женщины в возрасте от 23 до 87 лет (средний возраст – 44,4±12,9 года). У 20 человек конкремент локализовался в пиелоуретральном сегменте, у 58 – в верхней и средней третях мочеточника. Размер камня варьировался от 9 до 25 мм (в среднем 12,9±4,8 мм).

Ретроперитонеоскопию выполняли под эндотрахеальной анестезией. Укладка пациента на боку. Первый троакар устанавливали по среднеподмышечной линии, подавали СО2 и создавали первичную полость движениями оптической трубки. После достаточной мобилизации брюшины и обнажения поперечной мышцы живота под визуальным контролем устанавливали два эндопорта для рабочих инструментов по переднеподмышечной линии в подреберье и над подвздошной костью. Брюшину отслаивали медиально, вскрывали фасцию Герота, выделяли поясничную мышцу – основной ориентир в забрюшинном пространстве. Паранефральную клетчатку приподнимали точно вдоль фасции по поясничной мышце и оттесняли медиально, мобилизовывали мочеточник на границе верхней и средней трети. При необходимости проводили дальнейшую мобилизацию вверх до камня, лоханки, почки. Мочеточник вскрывали точно над камнем, который удаляли целиком. При локализации конкремента в пиелоуретральном сегменте выполняли разрез на лоханке. На мочеточник, лоханку накладывали 1 шов викрилом 3–0. Операции заканчивали дренированием забрюшинного пространства. Среднее время операции составило 45 мин; объем кровопотери – 5–60 мл.

Для сравнительного анализа были набраны две группы пациентов, которым на первом этапе лечения проведено дренирование полостной системы почки. Метод дренирования зависел от размера, локализации конкремента и выбора метода литотрипсии в перспективе. При расположении камня в верхнем или среднем отделах мочеточника относительно небольшого размера (в нашем случае не более 12 мм) проводилось стентирование почки. В случаях с более крупными конкрементами, локализованными в пиелоуретральном сегменте, мы проводили перкутанную нефростомию.

Первую группу сравнения составили 26 человек (10 женщин, 16 мужчин), пролеченных в 2014–2017 гг. Средний возраст пациентов составил 46,3±13,8 года. Камень располагался в верхней (18) и средней (8) третях мочеточника. Размер камня в данной группе в большинстве случаев не превышал 1 см (от 6 до 12), составив в среднем 9,0±2,8 мм. Для дренирования использовали почечный JJ-стент. Через 3 нед. после купирования воспалительного процесса всем пациентам осуществляли трансуретральную КУЛТ.

Во вторую группу включены 17 человек (10 женщин, 7 мужчин), пролеченных в 2017–2018 гг., средний возраст которых составил 52,2±13,2 года. Размер камня составил 1,5–2,5 см (в среднем 20,3±10,7 мм). Все конкременты располагались в пиелоуретральном сегменте. Всем пациентам проведена перкутанная нефростомия. Перкутанную нефролитотрипсию выполняли через 4–5 нед. после атаки острого обструктивного калькулезного пиелонефрита.

При поступлении в стационар пациенты были обследованы согласно рекомендациям. Выполнялись инструментальное, лабораторное обследования: клинические анализы крови и мочи, исследование азотистых шлаков крови, бактериологическое исследования мочи, УЗИ почек и мочевыделительной системы, экскреторная урография, во второй группе сравнения после ПНЛТ проводили бактериологическое исследование камней. Во всех группах оперативное вмешательство проводили в первые сутки первой госпитализации, в основной группе выполнялись ретроперитонеоскопические литотомии, в группах сравнения – дренирующие операции: стентирование почек или перкутанные нефростомии.

В послеоперационном периоде пациенты всех групп получали симптоматическое лечение. В основной группе антибактериальную терапию проводили цефалоспоринами III поколения внутримышечно, в группах сравнения использовали антибактериальные препараты фторхинолонового ряда внутривенно. Инфузионная терапия проводилась только в группах сравнения. Во всех группах с целью обезболивания назначали ненаркотические анальгетики. После выписки из стационара до повторной госпитализации всем пациентам групп сравнения рекомендовано продолжать антибактериальную и противовоспалительную терапию, с этой целью применяли антибактериальные препараты фторхинолонового ряда сроком 14 дней. Так же проводилась фитотерапия, использовали препарат Канефрон Н, прием которого не отменялся до второй госпитализации.

В основной группе пациенты наблюдались до выписки из стационара, следующий контроль осуществлялся через 1 мес. от даты операции. В группах сравнения мы курировали пациентов до окончания второй госпитализации, во время которой проводились литотрипсии. Выполнялся контроль температуры тела, мониторинг изменений лабораторных показателей (общих анализов крови и мочи, биохимического анализа крови); в группах сравнения оценивались изменения в бактериологическом исследовании мочи, выполненном перед второй госпитализацией. В основной группе исследовались возможные отдаленные послеоперационные осложнения в виде стриктур мочеточника. Критерием включения был срок после операции более 1 года. Проводились ультразвуковые исследования почек, экскреторные урографии.

Результаты и обсуждение. Все пациенты трех групп поступали со схожей симптоматикой: гипертермия до фебрильных цифр, боль в проекции почки, воспалительными изменениями в общих анализах крови и мочи (средние показатели общего анализа крови: основная группа лейкоциты – 13.7×109, п/я – 10±2%, СОЭ – 25±4 мм/ч, I группа сравнения: лейкоциты – 11,8×109, п/я – 10±1,3%, СОЭ 22±3,2 мм/ч, II группа сравнения: лейкоциты – 14,1×1099, п/я – 9±3,1%, СОЭ – 29±2,7 мм/ч). Повышение уровней мочевины и креатинина в сыворотке крови в основной группе выявлено у 28 человек, в первой группе сравнения – у 6, во второй– у 5. При бактериологическом исследовании мочи во всех группах были высеяны Escherichia coli (чаще всего), Enterococcus faecalis, Klebsiella. По данным УЗИ и экскреторной урографии выявлено расширение мочевых путей до уровня стояния конкремента, выделительная функция почек не страдала.

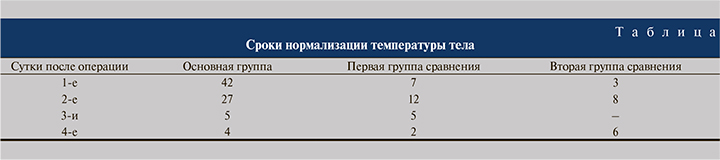

В основной группе все операции прошли успешно, конверсий не было. Пациенты активизировались в 1-е сутки после операции. Сроки нормализации температуры тела представлены в таблице. Показатели общего анализа крови соответствовали нормальным в среднем на 3-и сутки. За время наблюдения в стационаре лейкоцитурия исчезла у 50 пациентов. Показатели мочевины и креатинина крови приходили в норму через 1–4 сут. после операции. Срок стояния страхового дренажа в забрюшинном пространстве составил 2–10 сут. (в среднем 4,4 сут.). Швы снимали на 6-е сутки после операции. Средний послеоперационный койко-день был равен 8. Через месяц после операции у всех пациентов отсутствовали воспалительные изменения в общих анализах крови и мочи, в бактериологическим исследовании мочи микрофлора выделена не была.

В первой группе сравнения срок первой госпитализации составил в среднем 7 сут. Сроки нормализации температуры тела представлены в таблице. Воспалительные изменения в общем анализе крови исчезали в течение 1–12 сут. (в среднем через 4,5 сут.). Показатели мочевины и креатинина крови нормализовались на 3-и сутки от начала лечения. После купировании атаки пиелонефрита пациентов выписывали из стационара на амбулаторное лечение. На вторую госпитализацию пациенты поступали в среднем через 21,5 сут. с момента первого обращение в стационар. Во всех наблюдениях в общем анализе мочи при повторном поступлении в стационар констатировали повышение уровней лейкоцитов и эритроцитов.

При бактериологическом исследовании мочи перед второй госпитализацией в группах сравнения были выделены те же возбудители, что и в первичном анализе (Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella), несмотря на проведенную антибактериальную терапию (с учетом чувствительности микроорганизмов) во время первой госпитализации и на последующем амбулаторном этапе. Всем пациентам была выполнена уретеропиелоскопия, КУЛТ. У 5 человек в послеоперационном периоде была повторная атака острого пиелонефрита, которую удалось купировать консервативно. Размер конкрементов у этих 5 пациентов был наибольшим в группе и составил 1 см, что потребовало большего количества времени для их дробления. Общий срок нетрудоспособности (без учета амбулаторного этапа долечивания после избавления от конкремента) составил 31 день. Медикаментозная нагрузка была значительно выше по сравнению с таковой в основной группе исследования. Длительнее проводилась антибактериальная терапия, использовались препараты фторхинолонового ряда, инфузионная и противовоспалительная терапия.

Во второй группе сравнения срок первой госпитализации в среднем составил 10 сут. Сроки нормализации температуры тела после установки перкутанной нефростомы представлены в таблице. Признаки воспаления в общем анализе крови исчезли на 2-е сутки у 2 человек, на 3-и сутки – у 4, у 1 пациентки на фоне проведенного лечения лейкоцитоз снизился, но сохранялся в течение всего периода нахождения в стационаре. Показатели азотистых шлаков в крови нормализовались на 3-и сутки от начала лечения. После нефростомии и купирования атаки пиелонефрита пациентов выписывали из стационара на амбулаторное лечение с рекомендациями длительного приема таблетированных антибактериальных препаратов, применяли препараты фторхинолонового ряда сроком 14 дней. Также проводилась фитотерапия, применяли препарат Канефрон Н, прием которого не отменялся до второй госпитализации. На вторую госпитализацию пациенты поступали в среднем через 38 сут. от момента первого обращения в стационар. У всех пациентов при повторной госпитализации была выявлена лейкоцитурия, воспалительных изменений в общем анализе крови не было. При бактериологическом исследовании мочи были выделены те же возбудители, что и во время первой госпитализации, несмотря на соблюдение рекомендаций по лечению. У двух пациенток констатировали присоединение E. faecalis к имевшейся E. coli. Результаты бактериологического посева камня и мочи не совпадали. У 3 человек на 2-е сутки после ПНЛТ была повторная атака острого пиелонефрита, купирована медикаментозно. Размер конкрементов в этой группе был наибольшим, составив в среднем 2,1 см. У двух пациенток имелись камни нижних групп чашечек, также удаленные во время операции. Средняя продолжительность второй госпитализации составила 9 сут. Общий срок нетрудоспособности (без учета амбулаторного этапа долечивания после избавления от конкремента) в группе составил 42 дня. Медикаментозная нагрузка была значительно выше, использовался внутривенный путь введения антибиотиков, применялись фторхинолоны, проводилась инфузионная и противовоспалительная терапия.

Для выявления послеоперационных стриктур мочеточников в основной группе обследованы 32 человека спустя 3–6 лет после операции. Проводились УЗИ почек и мочевыводящих путей, экскреторная урография. Ни в одном случае стриктур выявлено не было.

Таким образом, от пациентов, прооперированных ретроперитонеоскопическим методом, добиться нормализации показателей общих анализов крови и мочи, нормализации температуры тела удалось раньше, чем в группах сравнения. Сроки нетрудоспособности значительно ниже – 8 дней по сравнению с 31 и 42 сут. соответственно в группах сравнения.

Заключение. Ретроперитонеоскопический метод отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к методикам, используемым в лечении мочекаменной болезни. Метод эндоскопический; конкремент удаляется целиком, не требует предварительного дренирования. В ходе операции не происходит обсеменения полостной системы микроорганизмами и нивелируются все факторы риска рецидива камнеобразования. Сроки нетрудоспособности в несколько раз меньше, чем при применении ПНЛТ и КУЛТ с предварительным дренированием.

Ретроперитонеоскопическую литотомию можно рекомендовать как метод выбора при остром обструктивном калькулезном пиелонефрите пациенту с крупным камнем верхней/средней трети мочеточника или пиелоуретрального сегмента. Рекомендуемый размер конкремента более 1 см, верхняя граница размера не важна, доступ позволяет удалять любой конкремент из забрюшинного пространства.