Введение. Хронический абактериальный простатит/синдром хронической тазовой боли (ХАП/СХТБ) является наиболее частым заболеванием, встречающимся в современной урологической практике [1, 2]. Разнообразие препаратов и подходов, применяемых в лечении ХАП/СХТБ, свидетельствует об актуальности данной проблемы, далекой от решения. Источником характерных симптомов у пациентов с ХАП/СХТБ могут быть морфофункциональные нарушения не только предстательной железы (ПЖ), но и других тазовых органов, мышечно-фасциального аппарата таза, а также дисфункция нейроэндокринной системы [3]. Помимо боли, чувства дискомфорта в области таза и дизурии ХАП/СХТБ является независимым фактором, увеличивающим риск нарушений эрекции в 3,6 раза, и сочетается с эректильной дисфункцией (ЭД) у 24–77% пациентов [4, 5].

В лечении пациентов с ХАП/СХТБ в России традиционно используют различные физические факторы, однако результаты их применения неоднозначны и противоречивы [6]. При этом многие из них обладают электромагнитным излучением или оказывают гипертермический эффект, отдаленные последствия которых изучены недостаточно, поэтому разработка экологичных для организма человека физиотерапевтических методов чрезвычайно актуальна.

В связи с изложенным, а также с учетом предварительных результатов [7] специального рассмотрения заслуживает метод локальной бароимпульсной терапии (БИТ).

Цель исследования. Изучить эффективность применения локальной БИТ в комплексном лечении пациентов с ХАП/СХТБ, сочетанным с ЭД.

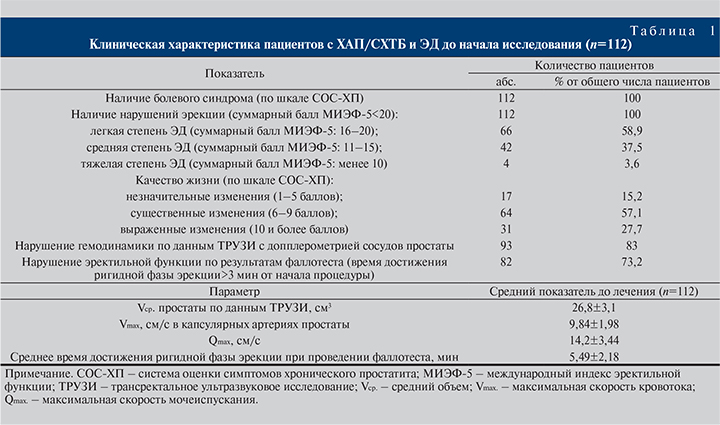

Материалы и методы. В исследование были включены 112 пациентов с ХАП/СХТБ и ЭД в возрасте от 20 до 52 лет (средний возраст – 36,5±7,2 года), проходивших обследование и лечение на базе НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека при Первом МГМУ им. И. М. Сеченова; клиники урологии и нефрологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» МЗ РФ. Критериями включения служили верифицированные диагнозы ХАП/СХТБ и ЭД (согласно Российским клиническим рекомендациям и стандартам Европейской ассоциации урологов – ЕАU), подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Всем пациентам до лечения (Визит 1) проводили анкетирование по шкалам суммарной оценки симптомов при хроническом простатите NIH-CPSI в модификации О. Б. Лорана, А. С. Сегала, 2001 (СОС-ХП); по Международному индексу эректильной функции (МИЭФ-5); а также микроскопическое исследование уретрального соскоба; ПЦР-анализ первой порции мочи на ИППП; микроскопию и бактериологический анализ до- и постмассажной порции мочи (ППМ)-проба Nickel; исследование уровней интерлейкина-6 и -8 (ИЛ-6, ИЛ-8), а также моноцитарного хемоаттрактантного протеина (MCP-1) в сыворотке крови и ППМ методом ИФА. В основной группе дополнительно изучались данные лейкоцитарной формулы крови с целью оценки адаптационных реакций по Л. Х. Гаркави и соавт. [8]. Коме того, всем пациентам выполняли ТРУЗИ простаты с допплерометрией; урофлоуметрию; вакуумный фаллотест [9]. Положительным результатом вакуумного фаллотеста считали возникновение ригидной фазы эрекции в течение 3–4 мин от начала вакуумной фаллостимуляции. Повторное обследование осуществляли через 1 мес. от начала лечения (Визит 2).

Отдаленные результаты оценивали через 6 мес. (Визит 3).

Все пациенты получали медикаментозную терапию согласно Российским клиническим рекомендациям и стандартам EAU: Левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки 28 дней и Тадалафил 5 мг 1 раз в сутки 28 дней перорально.

C целью оценки эффективности лечения пациенты были рандомизированы на две группы, сопоставимые по возрасту и клинико-лабораторным показателям. Пациенты группы сравнения (n=44) получали только базисную лекарственную терапию. Пациентам основной группы (n=68) дополнительно назначали локальную БИТ в виде ректального пневмовибромассажа (ПВМ) ПЖ при помощи массажера компрессионно-вакуумного МКВ- 01 «Ивавита» (ООО «Ивавита», Саратов; патент РФ № 130501, регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1739). Ректальный ПВМ представляет собой способ биомеханотерапии, в процессе которого на ПЖ и другие органы малого таза пациента производится ритмичное упруговолновое компрессионное и вибрационное воздействия посредством введенного в прямую кишку силиконового наконечника с пневмобаллоном. В последний поступают пневмоимпульсы с постепенным нарастанием и спадом силы давления в соответствии с заданными параметрами. ПВМ проводили в режиме «Компрессия» в подрежиме «Комплексный» с динамически изменяющейся частотой вибрации в диапазоне от 5 до 20 Гц.

Давление в пневмобаллоне не превышало 30–35 кПа, курс – 10 сеансов через день по 20 мин.

Для статистической обработки данных использовали программы Microsoft Office Exсel и SPSS Statistics v 17.0. Различия считали статистически значимыми при достигнутом уровне значимости критерия p<0,05.

Клиническая характеристика пациентов, принимавших участие в исследовании, представлена в табл. 1. Во всех случаях при микроскопии ППМ до начала лечения отмечали более 10 лейкоцитов в поле зрения, что соответствует категории ХАП/СХТБ IIIA. Статистически значимых межгрупповых различий по клинико-возрастным параметрам, данным лабораторных и инструментальных методов обследования до начала лечения не было.

Оценку эффективности терапии проводили на основании сравнительного анализа следующих критериев: суммарные баллы по шкалам СОС-ХП (и количество баллов по ее различным доменам), МИЭФ-5; число лейкоцитов в поле зрения при микроскопии ППМ; показатели цитокинового профиля; объем ПЖ и динамика его изменения; параметры интрапростатического кровотока (Vmax, IR) и уродинамики (Qmax), а также результаты вакуумного фаллотеста.

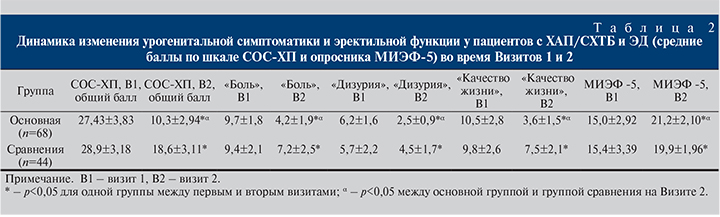

Результаты. Данные индексов СОС-ХП и МИЭФ-5 пациентов обеих групп представлены в табл. 2.

Согласно данным табл. 2, у большинства участников исследования отмечена положительная динамика – снижение выраженности симптомов ХАП/СХТБ и ЭД. Однако в основной группе средний балл клинического индекса по шкале СОС-ХП при повторном обследовании (Визит 2) был в 1,8 раза ниже, а прирост по данным опросника МИЭФ-5 в 1,38 раза выше, чем в группе сравнения (p<0,05). Схожий характер изменений в обеих группах был отмечен при изучении отдельных доменов по шкале СОС-ХП, при этом они касались как болевой симптоматики и дизурических расстройств, так и показателей качества жизни.

При микроскопическом исследовании ППМ после проведенного лечения (Визит 2) были констатированы следующие изменения: у 86,8% пациентов основной группы количество лейкоцитов снизилось до нормальных значений (менее 10 в поле зрения), в то время как в группе сравнения данный показатель составил 61,4%, что меньше на 25,4 % (p<0,05).

По данным эхографии у пациентов, которым дополнительно назначали локальную БИТ, объем ПЖ в среднем на Визите 2 снизился на 17,1% относительно начальных значений (с 26,72±3,02 до 22,16±2,14 см3), в группе сравнения – лишь на 6,4 % (с 26,84±3,41 до 25,12±3,12 см3). Таким образом, на Визите 2 объем ПЖ у наблюдаемых основной группы в среднем оказался на 11,8% меньше, чем у участников исследования, получавших только медикаментозные препараты, p<0,05.

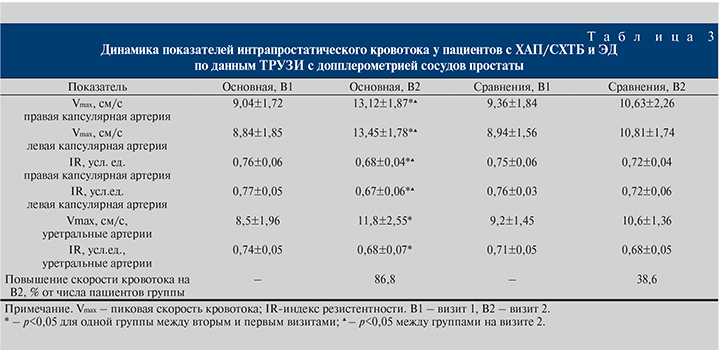

Динамика параметров интраорганного кровотока в ПЖ в ходе лечения представлена в табл. 3. По данным ряда исследователей [10, 11], пиковая систолическая скорость в артериях ПЖ здоровых мужчин колеблется от 9,49 до 14,07 см/с и в среднем составляет 12,38±0,91 см/с, а индекс резистентности артерий определяется в диапазоне от 0,57 до 0,68 (среднее значение – 0,64±0,07) усл. ед. Анализ показателей, представленных в табл. 3, позволяет констатировать, что на Визите 1 средняя скорость кровотока в обеих группах была снижена по сравнению с указанными значениями. После проведенного лечения у пациентов основной группы статистически значимо возросла пиковая скорость кровотока по капсулярным артериям – в среднем на 4,35 см/с (на 48,6%) и на 0,09 усл. ед. (на 11,8%) снизился индекс резистентности в капсулярных артериях по сравнению с показателями на Визите 1. Аналогичная динамика зафиксирована и в отношении кровотока по уретральным артериям в основной группе (прирост пиковой скорости составил 38,8%, индекс резистентности снизился на 8,1%). В то же время значимого повышения скоростных показателей в группе сравнения не зарегистрировано.

При исследовании уродинамики на Визите 2 в обеих группах отмечено повышение среднего значения максимальной скорости мочеиспускания: в основной группе – на 28,4% (с 14,1 до 18,1 см/с), в группе сравнения – на 10,6% (с 14,2 до 15,7 см/с) относительно начальных показателей. Таким образом, Qmax у пациентов с применением ректального ПВМ выросла на 17,8% значительнее по сравнению с группой, где назначали исключительно медикаментозную терапию.

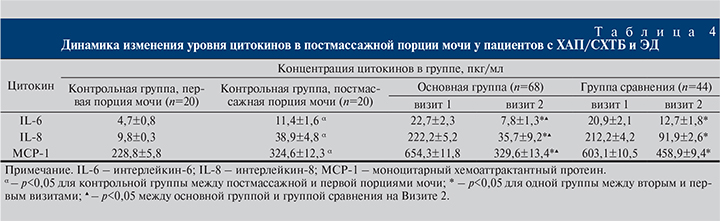

При изучении цитокинового профиля у пациентов с ХАП/СХТБ и ЭД на Визите 1 статистически значимых отличий от здоровых мужчин (n=20) уровней ИЛ-6 и -8, а также MCP-1 в сыворотке крови выявлено не было. При этом зафиксировано повышение уровней данных цитокинов в ППМ в обеих группах по сравнению со здоровыми добровольцами. Так, в исследуемой выборке средние уровни ИЛ-6, -8 и MCP-1 на Визите 1 в ППМ оказались в 1,9, 5,6 и 1,9 раза выше соответственно (табл. 4). После проведенного лечения в обеих группах отмечено снижение их концентрации в ППМ, при этом в группе сравнения содержание ИЛ-6 и MCP-1 в среднем уменьшилось на 39 и 24%, в основной группе – на 66 и 50% относительно исходных значений соответственно. Концентрация ИЛ-8 в ППМ в группе сравнения на Визите 2 оказалась в 2,3 раза меньше его содержания в начале исследования, однако наиболее выраженная положительная динамика была зафиксирована для ИЛ-8 в ППМ у пациентов группы физиотерапии – уровень маркера после лечения уменьшился в 6,2 раза по сравнению с показателями на Визите 1 (p<0,05). Таким образом, концентрация ИЛ-8 в ППМ на Визите 2 у пациентов основной группы оказалась в 2,6 раза ниже, чем в группе сравнения.

По данным вакуумного фаллотеста возникновение ригидной фазы эрекции в течение 3–4 мин на Визите 2 достигнуто 75% пациентов основной группы, что на 41,2% больше, чем на Визите 1, в той же выборке, в группе сравнения – у 52,3% участников исследования (на 18,3% больше, чем на Визите 1, соответственно), различия статистически значимы. При этом разница между группами составила 22,7% в пользу комбинированной терапии.

При оценке неспецифических адаптационных реакций (НАР) по лейкоцитарной формуле у пациентов группы с применением локальной БИТ до начала лечения преобладали таковые с хроническим стрессом, преимущественно невысокого уровня реактивности (60,3%). На Визите 2 определялись положительные сдвиги типов НАР и уровней реактивности. Так, доля пациентов с повышенной реакцией активации составила 57,4%, стресс-реакция определена лишь в 22% случаев.

Для анализа отдаленных результатов лечения в качестве критерия использовали наличие или отсутствие рецидива ХАП/СХТБ и/или ЭД в течение 6 мес. после терапии клинически и по данным лабораторно-инструментальных методов исследования. У 79,4% пациентов основной группы (n=54) констатирована ремиссия по результатам опросников, микроскопии ППМ, а также эхографии ПЖ, что на 40,8% больше, чем в группе сравнения, в которой данный показатель составил 38,6% (n=17).

Нежелательных явлений и побочных эффектов в ходе исследования зарегистрировано не было.

Обсуждение. На настоящий момент ХАП/СХТБ рассматривается преимущественно в качестве полиэтиологичного заболевания. А в свете взаимодействия функциональных систем организма становится ясно, что любая патология не является только местным процессом, она может сопровождаться изменениями и в других органах и соматических структурах [12]. Именно с учетом основных звеньев патогенеза и особенностей течения ХАП/СХТБ на современном этапе направлено действие разработанной нами схемы комбинированной терапии.

Левофлоксацин, являющийся одним из препаратов выбора при хроническом простатите (ХП), использован нами с учетом известных ограничений микробиологической диагностики и потенциальной роли неидентифицированных инфекционных агентов в генезе ХАП/СХТБ. Курсовое применение ингибитора фосфодиэстеразы 5-го типа тадалафила позволяет корректировать дисфункцию эндотелия и способствует повышению концентрации NO и цГМФ, что ведет к расслаблению гладкой мускулатуры пенильных сосудов и улучшению эректильной функции.

В новых экспериментальных исследованиях, проведенных на модели аутоимунного ХАП/СХТБ в популяции животных, получены данные о способности тадалафила ингибировать тазовую боль (выраженность тактильной аллодинии) и снижать активность воспалительного процесса в ПЖ [13]. Имеются данные о повышении эффективности лечения ХП при включении в схему терапии ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа в курсовом режиме. Это может быть объяснено их влиянием на механизмы патогенеза ХП, связанные с ролью дефицита окиси азота в поддержании воспалительного процесса [14, 15].

Физические факторы запускают естественные процессы гомеостатического регулирования функциональных систем организма, действуя на рецепторные поля, центры нервной, эндокринной и иммунной регуляции. Элементы нервной системы (рецепторы, нейронные структуры), воспринимая такой сигнал, мобилизуют энергетические ресурсы организма посредством включения его регуляторных систем, обеспечивающих развитие адаптационных процессов [16]. Так, снижение доли пациентов с хроническим стрессом, согласно критериям Л. Х. Гаркави, в результате использования локальной БИТ и увеличение числа мужчин с повышенной реакцией активации расценены нами как положительный эффект от лечения, свидетельствующий о повышении устойчивости к неблагоприятным факторам на системном уровне.

Аппаратная методика ПВМ основана на применении таких физических факторов, как пневмомассаж и низкочастная вибрация (пульсация). За счет их синергического воздействия достигается стимуляция баро- и механорецепторов ПЖ, что ведет к возникновению рефлекторного нейрогуморального ответа организма [17]. Равномерность распределения механических волн, генерируемых при проведении локальной БИТ и передающихся на ПЖ и другие органы и ткани малого таза, обеспечивается посредством оригинального силиконового наконечника с пневмобаллоном. Таким образом, создается мягкая упруговолновая нагрузка на ткани, а также отсутствуют электромагнитное излучение и выраженный гипертермический эффект.

Один из способов оптимизации регуляторных воздействий – использование переменных или прерывистых режимов, поскольку варьирование частот модуляции позволяет сообщать биосистеме адекватный для нее ритм и синхронизировать ритмические процессы. Благодаря этому при одной и той же интенсивности воздействия достигается более выраженный биологический эффект [16]. В микроциркуляторном русле выделены различные типы колебательных процессов со свойственными им частотами и амплитудами. Поскольку известно, что диапазон частот биомеханического резонанса человека составляет от 5 до 20 Гц [17], локальную БИТ проводили с частотами пневмоимпульсов 5, 10, 20 Гц, а для снижения явлений адаптации к процедуре использовали подрежим с последовательно изменяющимися частотами импульсов.

Ритмичное чередование фаз компрессии (напряжения) и пауз (расслабления) и вибрационный (осцилляционный) компонент оказывают дренирующий эффект, стимулируют секреторную активность ПЖ и других добавочных желез репродуктивной системы, создают условия для более интенсивного выведения токсических метаболитов, в том числе и раздражающих болевые рецепторы («факторов боли»). Подтверждением эффективности лечения пациентов с ХАП/СХТБ также служит противовоспалительное действие локальной БИТ, о котором свидетельствует значимое снижение уровня ИЛ-8 в ППМ.

Известно, что повышение тонуса мышц тазового дна, отмечаемое у 50% больных ХАП/СХТБ, затрудняет артериальную перфузию полового члена, а спазм дополнительных половых артерий, встречающихся у 70% мужчин, также уменьшает приток артериальной крови в кавернозную ткань [18]. Следовательно, вызывая спазмолитическое действие, ПВМ оказывает опосредованный эректогенный эффект.

Также локальная БИТ не несет токсической и аллергизирующей нагрузки, отличается хорошей психологической переносимостью, атравматична и совместима с другими способами лечения. Как и иные физиотерапевтические методы, данный подход способствует повышению функциональных ресурсов и адаптационных возможностей организма в целом.

Заключение. Разработанный метод комбинированной терапии ХАП/СХТБ и ЭД, включающий наряду со стандартной курсовое применение локальной бароимпульсной терапии (ректального ПВМ), патогенетически обоснован, способствует купированию «простатических» симптомов и улучшению эректильной функции, обеспечивает хорошие показатели продолжительности безрецидивного периода у данной категории пациентов.

Таким образом, применение локальной БИТ методом ректального ПВМ, в частности посредством аппарата МКВ-01 «Ивавита», позволяет повышать эффективность комплексного лечения пациентов с ХАП/СХТБ и ЭД.