Введение. В связи с увеличением продолжительности жизни населения остро обозначилась проблема сохранения и улучшения качества жизни, а также интимных отношений и репродуктивной функции мужчины [1]. Между тем количество пациентов с заболеваниями половых органов неуклонно растет [2, 3], что существенно ухудшает показатели мужского здоровья и отрицательно сказывается на демографической ситуации в России [4]. Вызывающим наибольшую тревогу патологическим состоянием является хронический абактериальный простатит с воспалительным компонентом (ХАПВК) [5]. На сегодняшний день ХАПВК – одно из самых распространенных, недостаточно изученных и плохо поддающихся лечению урологических заболеваний [6]. Им страдают мужчины преимущественно молодого и среднего возраста, оно нередко осложняется нарушением генеративной и копулятивной функций [7].

Восстановление и поддержание соматического и психосоциального здоровья мужчин с помощью методов высокотехнологичной медицинской помощи – одни из приоритетных направлений современной медицины. Они могут не только способствовать охране здоровья мужского населения, но и обеспечить будущее Российского Государства, а разработка современных методов диагностики, лечения и профилактики мужских заболеваний, внедрение современных достижений науки и техники в повседневную клиническую практику служат гарантией улучшения демографической ситуации [8]. В связи с этим во многих регионах страны создаются андрологические центры и кабинеты мужского здоровья [9].

В то же время комплексного изучения течения воспалительных заболеваний простаты, включающего одновременную оценку морфофенотипа больного, строения простаты и гениталий, клинических проявлений, результатов лабораторных исследований, до настоящего времени не проводилось. Имеются лишь единичные работы по изучению зависимости проявлений доброкачественной гиперплазии и рака простаты от соматотипа [10, 11].

Таким образом, исследование конституциональных особенностей течения соматических заболеваний остается актуальной задачей, решение которой позволит индивидуализировать лечебно-профилактические мероприятия, значительно расширить прогностические возможности, разработать новые критерии диагностики. В настоящее время клиническая антропология может стать основой обучения и расширения навыков, необходимых для поддержания ориентированного на пациента стиля медицинского обслуживания в биопсихосоциальной модели [12].

Оценку состояния здоровья любого человека, распознавание доклинических морфофункциональных изменений его органов и систем, диагностику заболеваний необходимо проводить в рамках системного подхода, поэтому в данном исследовании мы попытались проанализировать ХАПВК с позиции как клинической антропологии, так и системогенеза.

Цель исследования: изучить течение и особенности микроциркуляции простаты у мужчин первого периода зрелого возраста с ХАПВК в зависимости от соматотипа на фоне стандартного лечения с использованием двух методов озонотерапии.

Материалы и методы. Объектом исследования были 306 мужчин-европеоидов первого периода зрелого возраста, страдавших ХАПВК и находившихся на стационарном или амбулаторном лечении в уроандрологическом отделении Городской клинической больницы № 4 Красноярска. Комплексная диагностическая программа включала сбор анамнеза, клинических данных, антропометрические измерения по методике В. В. Бунака [12] с последующим соматотипированием по схеме L. Rees и H. J. Eisenck [13], пальцевое ректальное исследование (ПРИ), заполнение анкет суммарной оценки симптомов (СОС) ХАПВК и сексуальной мужской функции (СМФ), оценку соматопсихического состояния, бактериоскопическое и молекулярно-биологическое исследования отделяемого уретры с определением T. vaginalis, G. vaginalis, U. urealyticum, M. hominis, M. genitalium и C. trachomatis, микроскопическое исследование сока простаты, общий анализ мочи, общий и биохимический анализы крови, макро- и микроскопическое исследования эякулята, урофлоуметрию, ТРУЗИ простаты с проведением цветного допплеровского картирования и доплерографии уретральных и капсулярных артерий, исследование микроциркуляции слизистой простатического отдела уретры и кожи в точке проекции простаты методом лазерной допплеровской флоуметрии. Регистрацию перечисленных параметров проводили до лечения и через 20 дней после его окончания.

Пациентам проводили стандартную терапию хронического простатита (приказ Минздрава России «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при хроническом простатите [обследование в целях установления диагноза и лечения])» № 1673н от 29.12.2012, которая включала антибиотик (левофлоксацин по 500 мг 1 раз в сутки 28 дней), простатопротектор (раствор Простакор по 5 мг/1 мл внутримышечно 1 раз в сутки 20 дней), α-адреноблокатор (тамсулозина гидрохлорид по 0,4 мг 1 раз в сутки 28 дней), нестероидные противовоспалительные средства (нимесулид по 10 мг 1 раз в сутки 10 дней), противопротозойный препарат (при выявлении T. vaginalis назначали таблетки орнидазола по 500 мг 2 раза в сутки 10 дней), вазоактивные препараты и витамины.

В комплекс лечебных мероприятий ХАПВК, ассоциированного с инфекцией, передаваемой половым путем, были включены два наиболее эффективных метода озонотерапии [15]. Для приготовления озонсодержащих растворов использовали озонотерапевтическую установку УОТА-60-01 «Медозон». Физиологический раствор в объеме 400 мл предварительно озонировали, пропуская через него озонокислородную смесь до достижения концентрации озона в жидкости 4–6 мкг/мл, после чего вводили внутривенно пациенту (на курс 7 вливаний). Помимо этого местно (в прямую кишку) применяли аппликации специально приготовленного озонированного масла в сочетании с массажем простаты (10 процедур).

Описательные статистики представлены в зависимости от типа учетных признаков и функции распределения полученных данных. Оценку нормальности распределения показателей при проведении статистического анализа осуществляли с помощью критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилкса. В случае нормального распределения количественных величин описание представлено средним значением (M) и стандартной ошибкой для среднего (±m). В ряде случаев при разделении выборки на подгруппы для уточнения диапазона доверия применяли метод Бутстрепа.

Оценку статистической значимости различий в независимых непараметрических выборках проводили, используя критерий Манна–Уитни (U). Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез был принят равным 0,05.

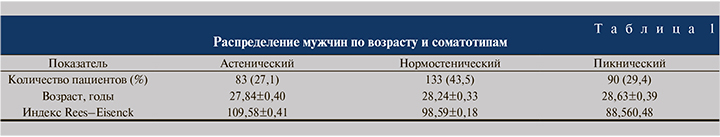

Результаты. Полученные в ходе антропометрического исследования данные позволили разделить всех мужчин с ХАПВК на три соматотипа в соответствии со значением индекса Rees–Eisenck: астенический, нормостенический и пикнический (табл. 1).

Частота выявления методом микроскопии N. gonorrhoeae была выше (р<0,05) у мужчин пикнического соматотипа (16,7%) по сравнению с мужчинами астенического соматотипа (4,8%). T. vaginalis методом посевов (р<0,04) чаще определяли у мужчин астенического (59%), чем пикнического, соматотипа (40%). После проведенного лечения ХАПВК данных за инфекцию, передаваемую половым путем, у всех обследуемых пациентов выявлено не было.

Самые выраженные нарушения репродуктивной функции при исследовании эякулята до лечения ХАПВК были зарегистрированы у пациентов пикнического соматотипа (табл. 2). Для них характерны высокое содержание патологических форм сперматозоидов, снижение объема спермы, концентрации сперматозоидов, количества лимонной кислоты и прогрессивно подвижных сперматозоидов. У мужчин нормостенического соматотипа регистрировали минимальную концентрацию неподвижных и патологических форм сперматозоидов на фоне максимальных значений концентрации прогрессивно подвижных сперматозоидов и лимонной кислоты.

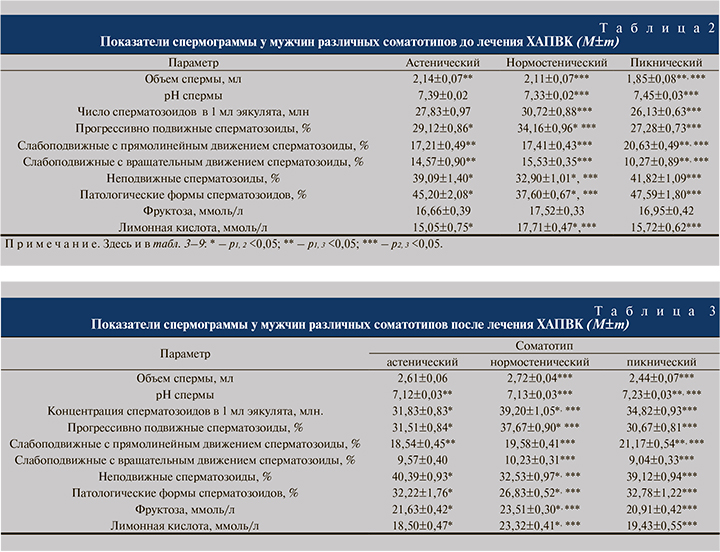

При исследовании эякулята после лечения ХАПВК установлено, что репродуктивные функции у всех наблюдаемых мужчин достоверно улучшились. Как и до лечения, лучшие показатели спермограммы отмечены у лиц нормостенического соматотипа: увеличение концентрации лимонной кислоты, фруктозы, общей концентрации сперматозоидов и количества прогрессивно подвижных сперматозоидов, уменьшение концентрации неподвижных и патологических форм сперматозоидов (табл. 3).

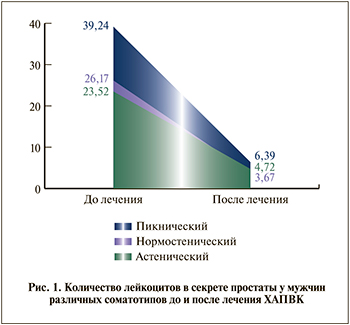

Среднее количество лейкоцитов в секрете простаты до и после лечения ХАПВК (рис. 1) было наибольшим (р<0,01) у лиц пикнического соматотипа.

Среднее количество лейкоцитов в секрете простаты до и после лечения ХАПВК (рис. 1) было наибольшим (р<0,01) у лиц пикнического соматотипа.

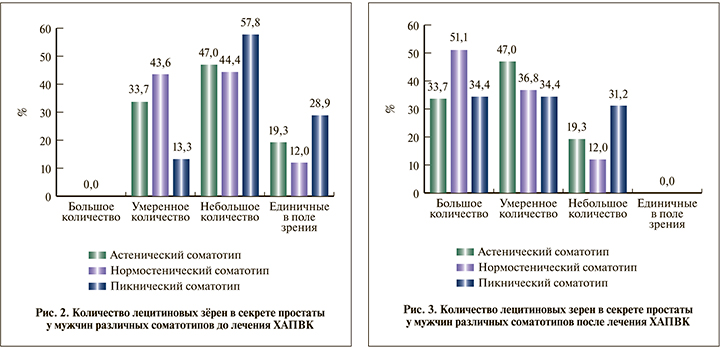

Оценка качественных характеристик секрета простаты до лечения ХАПВК показала, что умеренное количество лецитиновых зерен в большинстве случаев (р<0,05) имело место у мужчин нормостенического и астенического соматотипов, небольшое количество лецитиновых зерен и единичные лецитиновые зерна в поле зрения (р<0,05) – у мужчин пикнического соматотипа (рис. 2).

После лечения ХАПВК большое количество лецитиновых зерен в секрете простаты наблюдалась чаще (р<0,05) у лиц нормостенического соматотипа, небольшое (р<0,05) – у пикников (рис. 3).

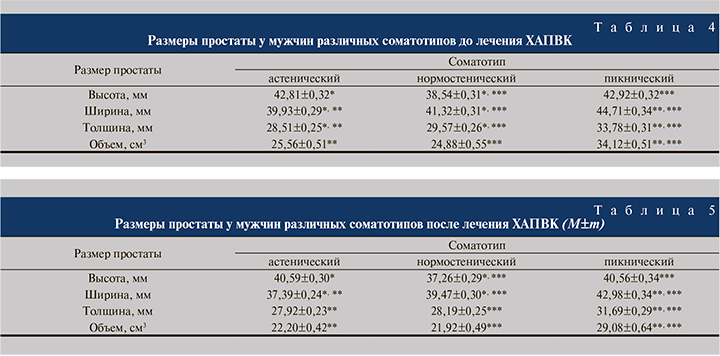

При трансректальном УЗИ простаты до лечения ХАПВК установлено, что пикники имели наибольшую ширину, толщину и объем исследуемого органа, астеники – наименьшую ширину и толщину, нормостеники – наименьшую высоту и объем простаты (табл. 4).

Объем и размеры простаты после лечения ХАПВК достоверно уменьшились у всех пациентов. Наряду с максимальной шириной, толщиной и объемом простаты у мужчин пикнического соматотипа, минимальной высотой у мужчин нормостенического соматотипа, шириной – у мужчин астенического соматотипа толщина и объем простаты были самыми меньшими у астеников и нормостеников (табл. 5).

Показатели микроциркуляции простаты в центральной и периферической зонах до лечения ХАПВК достоверно различались в зависимости от соматотипа.

В этих зонах простаты до лечения ХАПВК линейные пиковая, диастолическая и средняя скорости имели наибольшие значения у мужчин нормостенического соматотипа. Пульсаторный индекс в центральной зоне, индекс резистентности в центральной и периферической зонах простаты были максимальными у мужчин пикнического соматотипа. Минимальные показатели индекса резистентности в центральной и периферической зонах простаты отмечены у мужчин астенического соматотипа, а минимальные показатели пульсаторного индекса в периферической зоне – у нормостеников (табл. 6).

После лечения ХАПВК при достоверном увеличении показателей микроциркуляции относительно исходных величин у представителей нормостенического соматотипа сохранились наибольшие значения линейных пиковой, диастолической и средней скоростей. Пульсаторный индекс в центральной зоне, индекс резистентности в центральной и периферической зонах, как и до лечения, были максимально выраженными у пикников. Наименьшие показатели пульсаторного индекса в периферической зоне, индекса резистентности в центральной и периферической зонах имели место у мужчин астенического соматотипа (табл. 7).

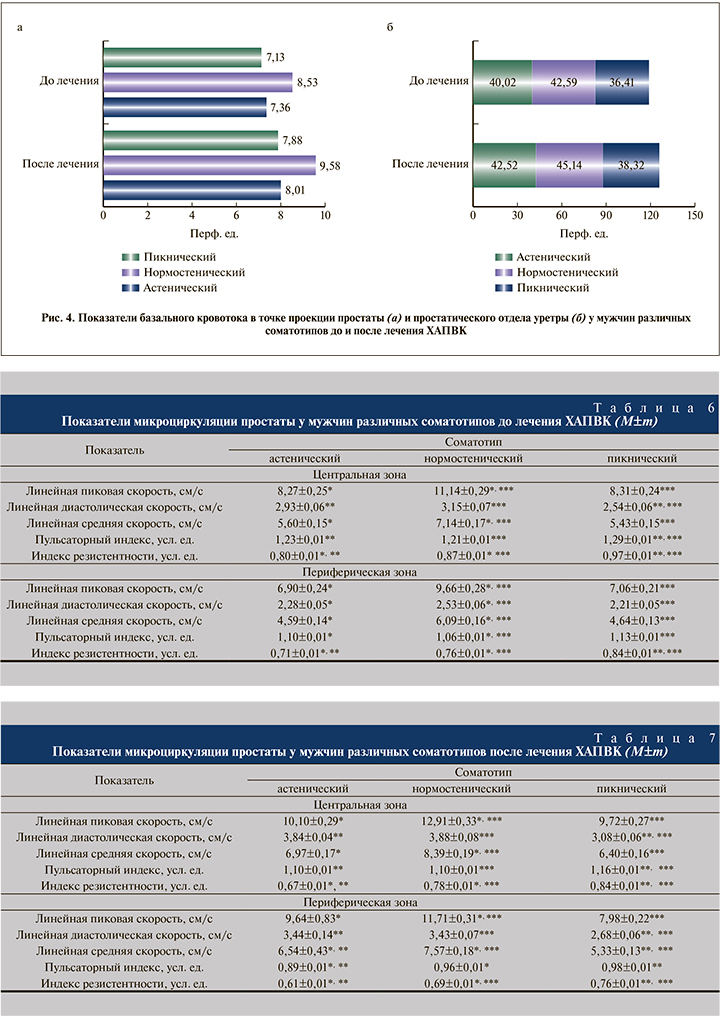

Определение микрогемодинамики в точке проекции простаты до лечения ХАПВК выявило (р<0,01) наибольшие значения тканевой перфузии у нормостеников, наименьшие – у пикников. Аналогичная закономерность изменения микрогемодинамики прослеживалась у больных и после лечения ХАПВК (рис. 4, а).

Результаты исследования базального кровотока простатического отдела уретры статистически значимо (р<0,01) продемонстрировали максимальные значения микроциркуляции до лечения ХАПВК у мужчин нормостенического соматотипа, минимальные – у мужчин пикнического соматотипа. Данная тенденция изменения тканевой перфузии слизистой простатического отдела уретры сохранилась после лечения ХАПВК (рис. 4, б).

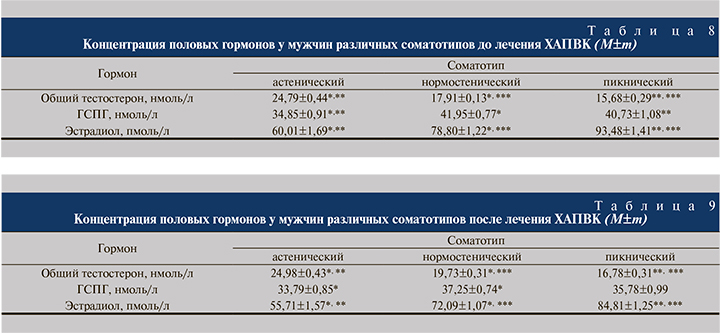

Исследование половых гормонов в сыворотке крови до лечения ХАПВК у пациентов астенического соматотипа выявило наибольшие концентрации тестостерона и наименьшие – глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), и эстрадиола. У представителей пикнического соматотипа концентрация тестостерона в крови была наименьшей, концентрация ГСПГ и эстрадиола – наибольшей. Мужчины нормостенического соматотипа имели средние значения концентрации тестостерона и эстрадиола по сравнению с мужчинами астенического и пикнического соматотипов (табл. 8).

У пациентов астенического соматотипа после лечения ХАПВК концентрация тестостерона в организме была самой высокой, эстрадиола – самой низкой. У пикников выявлена максимальная концентрация эстрадиола на фоне минимального содержания тестостерона. Для мужчин нормостенического соматотипа, как и до лечения, были характерны средние значения концентрации тестостерона и эстрадиола по сравнению с мужчинами астенического и пикнического соматотипов (табл. 9).

Обсуждение. Самые выраженные нарушения репродуктивной функции при исследовании эякулята до лечения ХАПВК зарегистрированы у пациентов пикнического соматотипа. Для них были характерны высокий уровень слабоподвижных сперматозоидов с прямолинейным (20,63±0,49%; р<0,01) и вращательным (10,27±0,89%; р<0,01) движениями, самые низкие показатели объема спермы (1,85±0,08 мл; р<0,05). Мужчины нормостенического соматотипа имели минимальный уровень концентрации неподвижных (32,90±1,01%; р<0,01) и патологических форм сперматозоидов (37,60±0,67%; р<0,01) на фоне максимальных значений концентрации прогрессивно подвижных сперматозоидов (34,16±0,96%; р<0,01) и лимонной кислоты (17,71±0,47 ммоль/л; р<0,05).

Исследование эякулята после лечения ХАПВК показало, что репродуктивные функции у всех наблюдаемых мужчин достоверно улучшились. Как и до лечения ХАПВК, лучшие показатели спермограммы имели место у лиц нормостенического соматотипа: увеличение концентрации лимонной кислоты (23,32±0,41; р<0,01), фруктозы (23,51±0,30; р<0,01), концентрации сперматозоидов в 1 мл эякулята (39,20±1,05 млн; р<0,01) и количества прогрессивно подвижных сперматозоидов (37,67±0,90; р<0,01), уменьшение концентрации неподвижных (32,53±0,97; р<0,01) и патологических форм сперматозоидов (26,83±0,52; р<0,01).

При проведении пальцевого ректального исследования до лечения ХАПВК не выявлено достоверных различий характеристик простаты между мужчинами разных соматотипов. После лечения ХАПВК при наблюдаемой положительной динамике изменения пальпаторной характеристики простаты также не было обнаружено существенных различий, за исключением статистически значимого увеличения простаты у пикников (38,9%) по сравнению с астениками (10,8%; р<0,01) и нормостениками (13,5%; р<0,01), что может свидетельствовать об остаточном воспалительном процессе в исследуемом органе.

Среднее количество лейкоцитов в секрете простаты до и после лечения ХАПВК было наибольшим (р<0,01) у лиц пикнического соматотипа по сравнению с астениками и нормостениками.

Исследование качественных характеристик секрета простаты до лечения ХАПВК показало, что умеренное количество лецитиновых зерен в большинстве случаев (р<0,05) отмечено у мужчин нормостенического и астенического соматотипов, небольшое количество лецитиновых зерен и единичные лецитиновые зерна в поле зрения (р<0,05) – у мужчин пикнического соматотипа. После лечения ХАПВК большое количество лецитиновых зерен в секрете простаты чаще наблюдалось (р<0,05) у лиц нормостенического соматотипа, небольшое количество лецитиновых зерен (р<0,05) – у лиц пикнического соматотипа.

ТРУЗИ простаты до лечения ХАПВК показало, что мужчины пикнического соматотипа имели наибольшую ширину (44,71±0,34 мм), толщину (33,78±0,31 мм) и объем (34,12±0,51 см3) исследуемого органа, астенического – наименьшую ширину (39,93±0,29 мм) и толщину (28,51±0,25 мм), нормостенического соматотипа – наименьшую высоту (41,32±0,31 мм) и объем (24,88±0,55 см3) простаты.

Размеры и объем простаты после лечения ХАПВК достоверно уменьшились у всех пациентов. Тенденция вариабельности параметров УЗ-картины простаты, обусловленная конституциональными типами, изменилась незначительно. Наряду с максимальными размерами ширины (42,98±0,34 мм), толщины (31,69±0,29 мм) и объема (29,08±0,64 см3) простаты у мужчин пикнического соматотипа, минимальными размерами высоты (37,26±0,29 мм) у мужчин нормостенического соматотипа, ширины (37,39±0,24 мм) – у мужчин астенического соматотипа, толщина (соответственно 27,92±0,23 мм и 28,19±0,25 мм) и объем (соответственно 22,20±0,42 см3 и 21,92±0,49 см3) простаты были наименьшими у представителей астенического и нормостенического соматотипов.

Показатели микроциркуляции простаты в центральной и периферической зонах до лечения ХАПВК достоверно различались в зависимости от соматотипа (р<0,01). В этих зонах простаты до лечения ХАПВК линейные пиковая (соответственно 11,14±0,29 и 9,66±0,28 см/с) и средняя (соответственно 7,14±0,17 и 6,09±0,16 см/с) скорости имели наибольшие значения у мужчин нормостенического соматотипа. Пульсаторный индекс в центральной зоне (1,29±0,01 у.е.), индекс резистентности в центральной (0,97±0,01 у.е.) и периферической (0,84±0,01у.е.) зонах простаты имели максимальные показатели у мужчин пикнического соматотипа. Минимальные показатели индекса резистентности в центральной (0,80±0,01 у.е.) и периферической (0,71±0,01 у.е.) зонах простаты отмечались у мужчин астенического соматотипа, минимальные показатели пульсаторного индекса в периферической зоне (1,06±0,01 у.е.) – у мужчин нормостенического соматотипа.

После лечения ХАПВК при достоверном увеличении (р<0,01) показателей микроциркуляции от исходных величин у представителей нормостенического соматотипа сохранились наибольшие значения линейных пиковой (соответственно 12,91±0,33 и 11,71±0,31 см/с) и средней (соответственно 8,39±0,19 и 7,57±0,18 см/с) скоростей. Пульсаторный индекс в центральной зоне (1,16±0,01 у.е.), индекс резистентности в центральной (0,84±0,01 у.е.) и периферической (0,76±0,01 у.е.) зонах, как и до лечения, имели максимальные показатели у мужчин пикнического соматотипа. Минимальные показатели пульсаторного индекса в периферической зоне (0,89±0,01 у.е.), индекса резистентности в центральной (0,67±0,01 у.е.) и периферической (0,61±0,01 у.е.) зонах были у мужчин астенического соматотипа.

Определение микрогемодинамики в точке проекции простаты до лечения ХАПВК выявило (р<0,01) наибольшие значения тканевой перфузии у пациентов нормостенического соматотипа (8,53±0,12 перф. ед.) по сравнению с пациентами-астениками и пикниками (соответственно 7,36±0,07 и 7,13±0,09 перф. ед.). Аналогичная закономерность изменения микрогемодинамики прослеживалась у наблюдаемых больных и после лечения ХАПВК.

Результаты исследования базального кровотока простатического отдела уретры статистически достоверно (р<0,01) продемонстрировали максимальные значения микроциркуляции до лечения ХАПВК у мужчин нормостенического соматотипа (42,59±0,25 перф. ед.), минимальные значения – у мужчин пикнического соматотипа (36,41±0,25 перф. ед.). Низкие показатели гемодинамики на капиллярном уровне у больных пикников могут свидетельствовать о замедлении метаболических реакций и недостаточном поступлении лекарственных препаратов в простату, что, по мнению В.Н. Ткачука, несомненно, оказывает непосредственное влияние на течение репаративных и воспалительных процессов в мочеполовых органах мужчины [16]. Такая тенденция изменения тканевой перфузии слизистой простатического отдела уретры сохранилась и после лечения ХАПВК.

Исследование половых гормонов в сыворотке крови до лечения ХУП у пациентов астенического соматотипа выявило самые высокие концентрации тестостерона (24,79±0,44 нмоль/л), низкие – ГСПГ и эстрадиола (соответственно 34,85±0,91 и 60,01±1,69 нмоль/л). У представителей пикнического соматотипа концентрация тестостерона в крови была наименьшей (15,68±0,29 нмоль/л), концентрация ГСПГ и эстрадиола – наибольшей (соответственно 40,73±1,08 и 93,48±1,41 нмоль/л). Мужчины нормостенического соматотипа имели средние значения концентрации тестостерона и эстрадиола (соответственно 17,91±0,13 и 78,80±1,22 нмоль/л) по сравнению с мужчинами астенического и пикнического соматотипов.

У пациентов астенического соматотипа после лечения ХАПВК концентрация тестостерона в организме была самой высокой (24,98±0,43 нмоль/л), концентрация эстрадиола – самой низкой (55,71±1,57 нмоль/л). Это, по концепции С.Ю. Калинченко, обусловливает регистрацию наименьших показателей абсолютной и относительной жировой ткани [17]. Наряду с максимальной концентрацией эстрадиола (84,81±1,25 нмоль/л) у пикников отмечена минимальная концентрация тестостерона (16,78±0,31 нмоль/л), о чем свидетельствуют наибольшие показатели абсолютного и относительного количества жира. Мужчины нормостенического соматотипа, как и до лечения, имели средние значения концентрации тестостерона и эстрадиола (соответственно 19,73±0,31 и 72,09±1,07 нмоль/л) по сравнению с мужчинами астенического и пикнического соматотипов.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование выявило соматотипические различия клинико-лабораторных и инструментальных характеристик течения ХАПВК у мужчин первого периода зрелого возраста на фоне комплексного стандартного лечения с использованием местной и общей озонотерапии. В связи с этим при назначении терапии ХАПВК мужчинам первого периода зрелого возраста необходимо учитывать результаты антропометрического обследования с последующим соматотипированием. Наиболее значительное уменьшение размеров простаты и улучшение лабораторно-инструментальных параметров на фоне терапии ХАПВК отмечено у больных пикнического соматотипа (с 34,12±0,51 до 29,08±0,64 см3), что доказывает целесообразность обязательного использования у них для повышения эффективности терапии в комплексе лечебных мероприятий местной и системной озонотерапии по сравнению с пациентами астенического и нормостенического соматотипов.

Изменения микроциркуляции слизистой простатического отдела уретры и кожи в точке проекции простаты на фоне терапии ХАПВК различны и связаны с типом телосложения. Это позволяет использовать в клинической практике вышеперечисленные методы для ранней диагностики и последующего мониторинга эффективности терапии ХАПВК.