Введение. В настоящее время ученые ведут поиск научно обоснованных критериев биологической индивидуальности человека: анатомических, гормональных, функцио-нальных, иммунологических и других параметров организма. В соответствии с этой концепцией становится актуальным изучение здоровья мужчины в разрезе патологии мужских половых органов, оказывающей значительное влияние на демографическую ситуацию в Российской Федерации. Не так давно появились пилотные исследования, увязывающие особенности морфофенотипа как наиболее доступного проявления общей конституции с тяжестью поражения локальной конституции, в частности мужских и женских гениталий [1–3]. Однако нами не найдено исследований, позволяющих использовать персонифицированный подход к изучению течения хронического абактериального простатита с воспалительным компонентом (ХАПВК) и применению современных методов лечения, что позволило бы прогнозировать развитие заболевания, выделять группы риска и предупреждать возможные осложнения.

Цель исследования: изучить течение ХАПВК у мужчин первого периода зрелого возраста в зависимости от соматотипа на фоне стандартного лечения с использованием двух методов озонотерапии.

Материалы и методы. Объектом исследования были 306 мужчин-европеоидов первого периода зрелого возраста, страдавших ХАПВК и находившихся на стационарном или амбулаторном лечении в уроандрологическом отделении Городской клинической больницы № 4 г. Красноярска. Комплексная диагностическая программа включала сбор анамнеза, клинических данных, антропометрические измерения по методике В. В. Бунака [4] с последующим соматотипированием по схеме Rees–Eisenck [5], пальцевое ректальное исследование, заполнение анкет суммарной оценки симптомов (СОС) ХАПВК и сексуальной мужской функции (СМФ), оценку соматопсихического состояния, бактериоскопическое и молекулярно-биологическое исследования отделяемого уретры с определением T. vaginalis, G. vaginalis, U. urealiticum, M. hominis, M. genitalium и C. trachomatis, микроскопическое исследование сока простаты, общий анализ мочи, общий и биохимический анализы крови, макро- и микроскопическое исследование эякулята, урофлоуметрию, УЗИ простаты с проведением цветного допплеровского картирования и допплерографии уретральных и капсулярных артерий, исследование микроциркуляции слизистой простатического отдела уретры и кожи в точке проекции простаты методом лазерной допплеровской флоуметрии. Регистрацию перечисленных параметров проводили до лечения и через 20 дней после окончания лечения.

В первой части нашей статьи мы описали особенности клинического течения ХАПВК у мужчин первого периода зрелого возраста в зависимости от соматотипа на фоне стандартного лечения с использованием двух методов озонотерапии. Во второй части – лабораторно-инструментальную характеристику. Сексуальный синдром до и после лечения ХАПВК оценивали при помощи шкалы СМФ [6]. Баллы от 0 до 4 в каждом из десяти пунктов шкалы представляют числовые градиенты, характеризующие выраженность той функции, которую они отражают. При этом цифры 0, 1 и 2 характеризуют различные степени снижения сексуальной функции, цифра 3 соответствует среднестатистической норме для мужчин средних лет, а 4 – сильной сексуальности.

Пациентам проводилась стандартная терапия хронического простатита (Приказ Минздрава России «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при хроническом простатите (обследование в целях установления диагноза и лечения)» № 1673н от 29.12.2012 [зарегистрировано в Минюсте России № 2748405.03.2013]), которая включала антибиотик (таблетки левофлоксацина по 500 мг 1 раз в сут., 28 дней), простатопротектор (раствор «Простакор» по 5 мг/1 мл внутримышечно 1 раз в сут., 20 дней), α-адреноблокатор (таблетки тамсулозина гидрохлорида по 0,4 мг 1 раз в сутки, 28 дней), нестероидное противовоспалительное средство (таблетки нимесулида по 10 мг 1 раз в сут., 10 дней), противопротозойный препарат (при выявлении T. vaginalis назначали таблетки орнидазола по 500 мг 2 раза в сут., 10 дней), вазоактивные препараты и витамины.

В комплекс лечебных мероприятий всем пациентам с ХАПВК, ассоциированным с инфекцией, передаваемой половым путем, были включены два наиболее эффективных метода озонотерапии [7]. Для приготовления озонсодержащих растворов использовали озонтерапевтическую установку УОТА-60-01 «Медозон». Физиологический раствор в количестве 400 мл предварительно озонировали, пропуская через него озонокислородную смесь до достижения концентрации озона в жидкости 4–6 мкг/мл (калибровка заданных значений проводилась при помощи аппарата УОТА-60-01 «Медозон»), после чего вводили внутривенно пациенту (на курс лечения 7 вливаний). Помимо этого местно (в прямую кишку) использовали аппликации специально приготовленного озонированного масла в сочетании с массажем простаты (10 процедур).

Описательные статистики представлены в зависимости от типа учетных признаков и функции распределения полученных данных. В случае нормального распределения количественных величин описание представлено средним значением (M) и среднеквадратическим отклонением (σ) или 95% доверительным интервалом (ДИ). Для количественных признаков представлены абсолютные значения, процентные доли, стандартная ошибка для долей (m) и 95% ДИ. В ряде случаев при разделении выборки на подгруппы для уточнения диапазона доверия применяли метод Бутстрепа. Нормальность распределения при проведении статистического анализа оценивали с помощью критериев Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Статистическую значимость отличий определяли с помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера. Для определения статистической значимости различий в независимых непараметрических выборках использовали U-критерий Манна–Уитни. Оценку согласованности мнения экспертов проводили с помощью критерия Кендала (W). Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в исследовании принят равным 0,05.

Результаты. Длительность ХАПВК колебалась от 3 мес. до 12 лет и в среднем составила 3,27±0,43 года. Продолжительность заболевания до 1 года имела место у 89 (29,1%) мужчин, от 1 года до 3 лет – у 120 (39,2%), от 3 до 5 лет – у 71 (23,2%), более 5 лет – у 26 (8,5%) мужчин. По социальному статусу распределение было следующим: частные предприниматели – 100 (32,7%) человек, служащие – 94 (30,7%), рабочие – 33 (10,8%), студенты – 10 (3,3%), полицейские – 12 (3,9%), неработающие – 49 (16%), медицинские работники – 8 (2,6%). Женатыми были 188 (61,4%) мужчин. Одного ребенка имели 83 (27,1%), двоих – 29 (9,5%) мужчин.

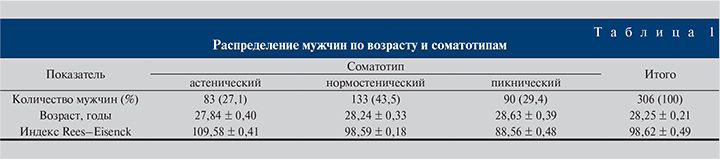

После антропометрических измерений все мужчины с ХАПВК были разделены на три соматотипа в соответствии с индексом Rees–Eisenck: астенический, нормостенический и пикнический (табл. 1).

Анализ длительности заболевания ХАПВК и социального статуса у пациентов различных соматотипов не выявил статистически значимых различий.

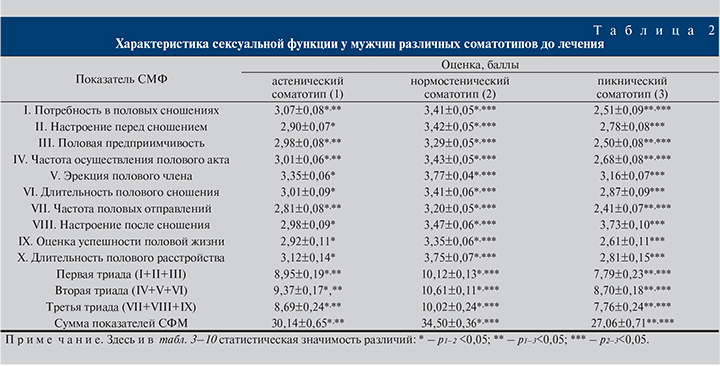

При оценке СМФ до лечения ХАПВК по всем показателям лидировали мужчины нормостенического соматотипа. На втором месте оказались мужчины астенического соматотипа. Кроме этого мужчинам астенического соматотипа по сравнению с пикниками чаще удавалось вступать в половые сношения и проводить действия, направленные на непосредственное осуществление полового акта (табл. 2).

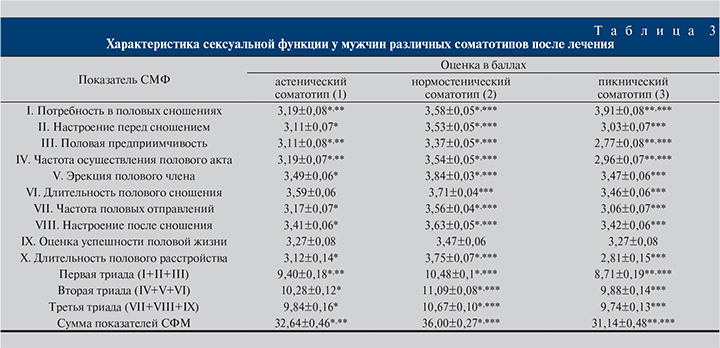

После лечения ХАПВК у мужчин пикнического соматотипа отмечено увеличение потребности в половых сношениях. Другие параметры сексуальной функции достоверно улучшились у всех мужчин, но по-прежнему максимальные проявления были зафиксированы у нормостеников за исключением показателя оценки успешности половой жизни со стороны партнерши, который у пациентов астенического и пикнического соматотипов вырос и достиг уровня, характерного для представителей нормостенического соматотипа (табл. 3).

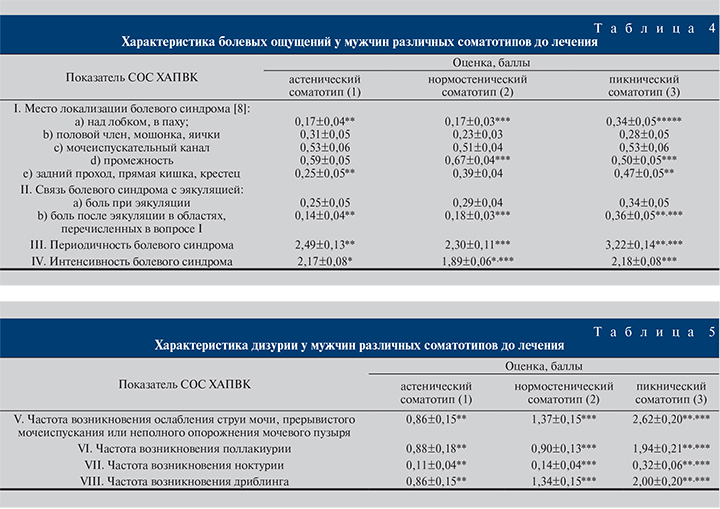

Болевые ощущения наибольшей интенсивности и периодичности, а также боль после эякуляции до лечения ХАПВК чаще наблюдались у мужчин пикнического соматотипа. Наименьшей интенсивности боль была у нормостеников (табл. 4).

При анализе показателей анкет СОС ХАПВК до лечения ХАПВК – наиболее выраженные проявления дизурии отмечались у пациентов пикнического соматотипа. У них чаще наблюдались ослабление струи мочи, прерывистое мочеиспускание, неполное опорожнение мочевого пузыря, ноктурия, поллакиурия и дриблинг (табл. 5).

В соответствии с современными концепциями отечественной и зарубежной медицины особого внимания заслуживает оценка качества жизни мужчин, страдающих ХАПВК. Как правило, медицинскими работниками психоэмоциональные расстройства при ХАПВК явно недооцениваются. Стертые (маскированные) депрессивные состояния характеризуются больше чувством собственной неполноценности, утратой прежних влечений и интересов при ХАПВК, а не подавленностью и тоской, вызванных заболеванием. Качеству жизни в анкете СОС ХАПВК посвящено три вопроса, позволяющих оценить клинические проявления ХАПВК в комплексе с болевыми ощущениями и дизурией. Максимальное влияние вышеперечисленных жалоб на деловую активность до лечения ХАПВК (р<0,01) наблюдалось у мужчин астенического соматотипа (2,75±0,11 балла), а менее оптимистичное отношение к проявлениям ХАПВК – у пациентов пикнического соматотипа (3,93±0,09 балла; табл. 6).

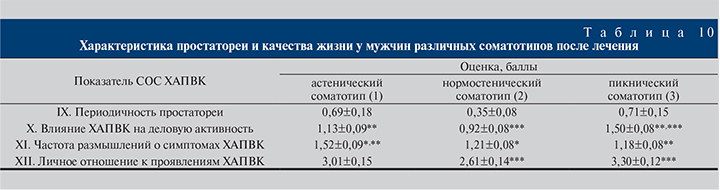

В дальнейшем определяли индекс симптоматики (ИС) ХАПВК, характеризующий суммарную оценку баллов болевого, дизурического синдромов и простатореи (табл. 7). Последним рассчитывали клинический индекс (КИ) ХАПВК, который помимо количественной дает качественную характеристику заболевания. В зависимости от балльного значения КИ проявления ХАПВК могут расцениваться как незначительные (0–10 баллов), умеренные (11–25 баллов) и значительные (26–50 баллов). Мужчины астенического и нормостенического соматотипов имели до лечения умеренные проявления ХАПВК, мужчины пикнического соматотипа – умеренные проявления, близкие к значительному (табл. 7).

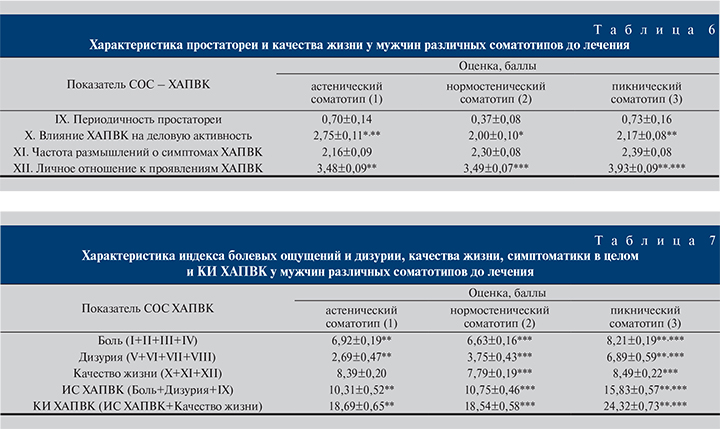

После проведенного лечения выраженность болевых ощущений у пациентов, страдавших ХАПВК, значительно уменьшилась (табл. 8).

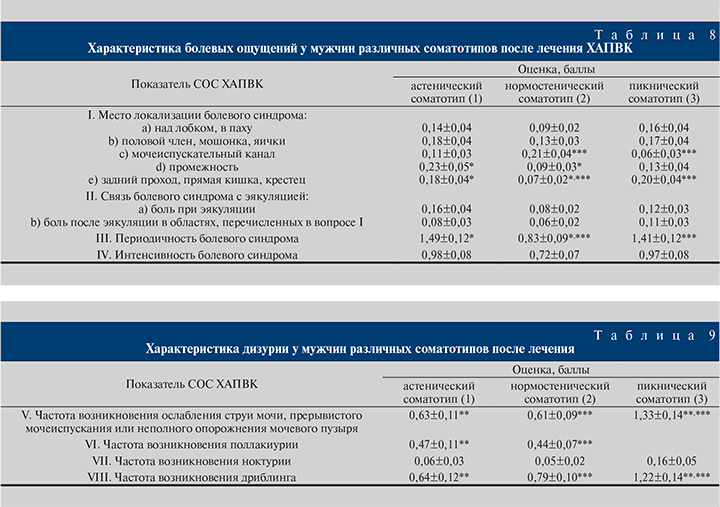

При оценке дизурии после лечения ХАПВК прослеживалась та же закономерность, что и до лечения. Наиболее выраженные проявления дизурии отмечены у пациентов пикнического соматотипа. Исключение составила частота возникновения ноктурии, достоверных отличий по этому параметру между соматотипами выявлено не было (табл. 9).Качество жизни у мужчин после лечения ХАПВК значительно улучшилось. Тем не менее данный показатель имел ряд существенных, соматотипически обусловленных отличий (табл. 10).

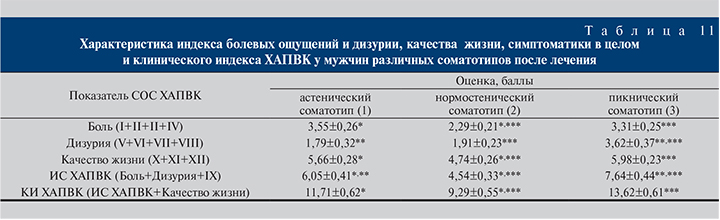

Максимальное влияние симптомов ХАПВК после лечения на деловую активность и менее оптимистичное отношение к проявлениям ХАПВК наблюдались у пациентов пикнического типа. Чаще о симптомах ХАПВК размышляли мужчины-астеники. На основании заполненных анкет и полученных результатов при сборе анамнеза удалось объективизировать, суммировать и в цифровом выражении представить все многообразие симптомов ХАПВК после проведенного лечения, выражавшееся КИ ХАПВК (табл. 11). Болевой синдром наименее выражен у мужчин нормостенического соматотипа, дизурический – у нормостенического и астенического, а качество жизни достоверно лучше у мужчин-нормостеников. Клинический индекс ХАПВК по степени выраженности клинических проявлений после суммирования показателей СОС ХАПВК у пациентов нормостенического соматотипа был незначительным, у пациентов астенического и пикнического соматотипов – умеренным, близким к незначительному (11–25 баллов).

Обсуждение. Сексуальная мужская функция у больных пикнического соматотипа характеризовалась более тяжелыми нарушениями, у больных нормостенического соматотипа – более легкими. Проявления СМФ у пациентов астенического соматотипа занимали промежуточное положение.

Все показатели СМФ (потребность в половых сношениях, настроение перед сношением, половая предприимчивость, частота осуществления полового акта, эрекция полового члена, частота половых отправлений, настроение после сношения, оценка успешности половой жизни со стороны партнерши) пациентов нормостенического соматотипа до лечения ХАПВК оценивались в баллах и были выше по сравнению с пациентами астенического и пикнического соматотипов. После лечения ХАПВК вышеизложенные отличия СМФ у мужчин нормостенического соматотипа сохранились, кроме потребности в половых сношениях, которая была выше у мужчин пикнического соматотипа (р<0,02). Показатель оценки успешности половой жизни со стороны партнерши достоверно не имел различий в зависимости от соматотипа мужчины. Сравнение характеристик локализации болевого синдрома до лечения ХАПВК выявило некоторые соматотипические различия. Наиболее часто в промежности боль отмечали мужчины нормостенического соматотипа (р<0,01), а над лобком, в паху, заднем проходе, прямой кишке и в крестце – мужчины пикнического соматотипа (р<0,01).

После проведенного лечения проявления болевого синдрома у пациентов, страдающих ХАПВК, значительно уменьшились. Однако у мужчин нормостенического соматотипа боли чаще наблюдались (р<0,01) в мочеиспускательном канале на фоне снижения болевого синдрома в заднем проходе, прямой кишке и в крестце, а мужчины астенического соматотипа чаще (р<0,01) жаловались на боли в промежности. Наибольшая интенсивность (2,18±0,08 балла) и периодичность (3,22±0,14 балла) болевого синдрома, а также боль после эякуляции (0,36±0,05 балла) до лечения чаще (р<0,01) наблюдались у мужчин пикнического соматотипа. Наименьшая интенсивность болей (р<0,02) была у нормостеников (1,89±0,06 балла). После лечения наименьшая периодичность проявления болевого синдрома имела место у нормостеников (0,83±0,09 балла).

При анализе показателей анкет СОС ХАПВК до лечения ХАПВК наиболее выраженные проявления дизурии отмечались у пациентов пикнического соматотипа. У них чаще наблюдались (р<0,02) ослабление струи мочи, прерывистое мочеиспускание и неполное опорожнение мочевого пузыря (2,62±0,20 балла), ноктурия (0,32±0,06 балла), поллакиурия (1,94±0,21 балла), дриблинг (2,00±0,20 балла). После лечения ХАПВК при оценке дизурии наблюдалась аналогичная закономерность, как и до лечения ХАПВК. Несмотря на проведенную терапию, по-прежнему, выраженные проявления дизурического синдрома (р<0,03) отмечались у пациентов пикнического соматотипа: ослабление струи мочи, прерывистое мочеиспускание и неполное опорожнение мочевого пузыря (1,33±0,14 балла), поллакиурия (0,91±0,11 балла), дриблинг (1,22±0,14 балла). Исключение составила частота возникновения ноктурий. Достоверных отличий по этому параметру между мужчинами разных соматотипов выявлено не было.

Расчет индекса отдельных синдромов после комплексного лечения показал, что клинические проявления течения ХАПВК обусловлены соматотипом. Оказалось, что в зависимости от степени выраженности клинических проявлений мужчины астенического и нормостенического соматотипов имели до лечения умеренный КИ ХАПВК (соответственно 10,31±0,52 и 10,75±0,46 балла), мужчины пикнического соматотипа – умеренный КИ ХАПВК, близкий к значительному (15,83±0,57 балла). После лечения КИ ХАПВК по степени выраженности клинических проявлений у пациентов нормостенического соматотипа был незначительный (9,29±0,55 балла), у пациентов астенического и пикнического соматотипа – умеренный, близкий к незначительному (соответственно 11,71±0,62 и 13,62±0,61 балла).

Заключение. Анализ полученных в ходе исследования данных позволяет заключить, что течение ХАПВК у мужчин первого периода зрелого возраста конституционально обусловлено. Это может успешно использоваться в практике врача-уролога. ХАПВК, изученный с использованием общепринятых диагностических шкал клинически наиболее злокачественно протекает у мужчин пикнического соматотипа, что подтверждается клиническим индексом, однако стандартное лечение с использованием регионарной и местной озонотерапии этих пациентов оказалось более эффективным, чем пациентов других соматотипов, и сопровождалось снижением клинического индекса практически в 2 раза (с 24,32±0,73 до 13,62±0,61 балла).