Введение. Несмотря на то что уролитиаз у детей встречается относительно редко, составляя 1–3% в структуре заболеваемости уролитиазом в целом, тревожной остается тенденция увеличения заболеваемости нефролитиазом в детской популяции [1, 2]. Мочекаменная болезнь у детей характеризуется либо эндемичными камнями мочевого пузыря, либо наличием единичных камней в верхних отделах мочевыводящих путей, больше ассоциированных с аномалиями и инфекцией, чем с метаболическими нарушениями [3, 4].

Первые публикации об успешных сеансах экстракорпоральной (дистанционной) ударно-волновой литотрипсии (ЭУВЛ) у детей были подготовлены D. M. Newman et al. в 1986 г. [5], а доказательства безопасности и эффективности ЭУВЛ изменили тактику лечения у них мочевых камней [6–9]. Было показано, что частота полного освобождения от камней у детей, прошедших ЭУВЛ, намного выше, чем у взрослых [10–12]. Это объясняется как малым объемом тела, позволяющим передавать ударную волну с минимальной потерей энергии, так и высокой эластичностью, и растяжимостью тканей, особенно мочеточников [13, 14]. Кроме того, ЭУВЛ предпочтительна для детей ввиду минимальной инвазивности, так как эндоскопический доступ у них затруднен из-за небольшого диаметра мочеточника и уретры [15, 16].

Показатели успеха и осложнения после ЭУВЛ определяются размером, расположением, составом камней, анатомическими особенностями мочевыводящих путей и типом используемого литотриптора [17–19]. В последние три десятилетия последние стали широко доступны, и ЭУВЛ в настоящее время считается методом первой линии лечения при камнях верхних отделов мочевыводящих путей у педиатрических пациентов [20–23].

Согласно результатам исследований различных авторов, ЭУВЛ протекает у детей практически без осложнений, что в равной степени касается и формирования так называемой каменной дорожки (steinstrasse) после ЭУВЛ [24–27].

Настоящее исследование проведено с целью изучения особенностей сеансов экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии у пациентов детского возраста с использованием сонографического наведения на камень и эффективности лечения в различных возрастных группах в зависимости от локализации и размеров камней.

Материалы и методы. Ретроспективное обсервационное исследование с использованием данных от когорт педиатрических пациентов, которым проведена ЭУВЛ в период с 2005 по 2016 г. ЭУВЛ проведена 135 детям и подросткам в возрасте от 1 года до 18 лет, среди которых были 74 (54,8%) мальчика. ЭУВЛ проведена троим в возрасте до 1 года, что свидетельствует о возможном образовании мочевых камней и во внутриутробном периоде развития. Массы тела 10-месячных девочки и мальчика составила 7 и 8 кг соответственно, 11-месячного мальчика – 9 кг.

Изучение эффективности ЭУВЛ проведено в четырех возрастных группах. В возрасте 1–5 лет (средний возраст – 3,3±1,3 года) были 42 (31,1%) пациента, 6–10 (7,6±1,4) лет – 26 (19,3%), 11–15 (13,0±1,4 года) – 18,0 (13,3%) и 16–18 лет (17,3±0,7 года) – 46 (36,3%). По продолжительности заболевания пациенты разделились следующим образом: до 8 нед. – 53 (40%), от 8 нед. до 3 мес. – 21 (16%), более 3 мес. – 59 (44%) детей. Изучение распределения по наличию рецидивов у пациентов показало, что в 19,3% случаев были рецидивные конкременты мочевой системы.

Первичный прием и обследование проходили в Институте здоровья детей и подростков «Арабкир» Еревана, после чего детей с установленным диагнозом МКБ консультировали в клинике урологии МЦ «Измирлян» и при наличии соответствовавших показаний выполняли им ЭУВЛ.

Все пациенты были обследованы, согласно международным протоколам, при этом особое внимание обращали на данные общего и бактериологического анализов мочи, коагулограмму, показатели биохимического анализа крови (азотистые шлаки, электролиты и пр.). Для визуализации камней мочевого тракта использовали сонографию, рентгенографию и КТ. Противопоказаниями к ЭУВЛ стали коагулопатии, выраженная сопутствовавшая инфекция мочевого тракта, обструкция ниже расположения камня и нефункционировавшая почка.

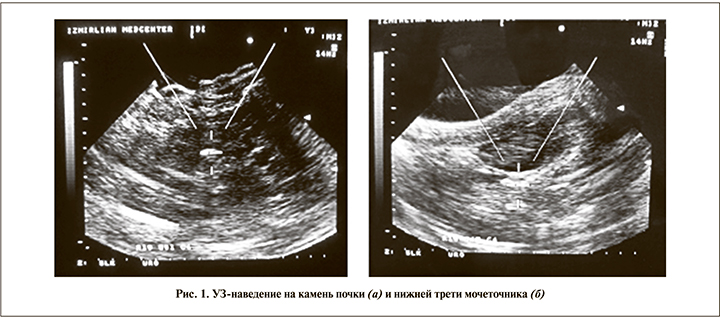

Для визуализации и локализации камней во время сеанса литотрипсии использовали только сонографию, что минимизировало лучевую нагрузку на пациента и позволяло в режиме реального времени следить за процессом. Процедуру ЭУВЛ выполняли на аппарате Modulith SLK («Storz Medical AG») с электромагнитным генератором ударных волн, в котором установлены специальный ультразвуковой датчик с частотой 3,5 MГц аппарата Aloka SSD-1400, и программа наведения StorM-Link – система сопряжения УЗИ и литотриптора, генерировавшая прицельное перекрестье, а также позволявшая улучшать качество изображения за счет смены глубины сканирования или увеличения картинки (рис. 1). Данное оборудование требует специального обучения методике и навыкам ультразвуковой визуализации камней мочевой системы, особенно – их локализации в различных отделах мочеточника для наведения источника ударных волн. Контрольные исследования для оценки результатов литотрипсии проводили через 7, 14, 30 и 90 дней после сеанса ЭУВЛ.

При ЭУВЛ в отношении детей применяли специальные технические параметры, рекомендованные компанией «Storz Medical AG» для модели литотриптора Modulith SLK. Они разработаны исходя из того, что

- мочевые камни у детей сравнительно более хрупкие, не требуют высокой энергии и большого числа ударных волн для фрагментации;

- мягкие ткани у детей более эластичные и гидрофильные;

- расстояние от поверхности тела до камня меньше, чем у взрослых.

Все эти факторы обеспечивают лучшее проникновение ударных волн и воздействие на камень с минимальными потерями энергии [28, 29]. Использовали следующие параметры: энергия волны не более 40 ЕД по шкале данного литотриптора (уровень пиковой мощности не более 40 МПа), число ударно-волновых импульсов за сеанс до 2000, частота генератора 1 Гц. Для исключения возможных осложнений и побочных эффектов, связанных с ЭУВЛ, мы строго придерживались показаний к литотрипсии, согласно международным клиническим рекомендациям и инструкции производителя аппарата.

Для статистического анализа применены следующие методы: описательная статистика; частотное распределение (по Колмогорову–Смирнову); корреляционный анализ (модели Spearman и Pearson); линейный и множественный регресс; факторный и кластерный анализы. Оценку статистической значимости различий изучаемых показателей проводили по t-критерию Стьюдента. Cтатистическая обработка массивов цифровых данных проводилась с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и специализированного пакета STATISTICA.6.

Результаты и обсуждение. С целью оценки эффективности ЭУВЛ для пациентов детского и подросткового возраста изучены такие показатели, как число, размеры и локализация мочевых камней. У подавляющего большинства (82%) пациентов в мочевыводящих путях выявлен один камень.

У 9 из 135 пациентов обнаружено два камня, из них у 6 имело место сочетание камней в почках и мочеточнике.

В 15 наблюдениях выявлено три и более камней, из них в 5 – в почках и мочеточниках. В 61% случаев размеры камней не превышали 1 см (макс. – 19 мм).

Следующим шагом стало изучение частоты локализации камней в почках и мочеточниках в выделенных возрастных группах. Установлено, что у детей в возрасте 1–5 лет число случаев с локализацией камней в почках и мочеточниках практически одинаковое – 21/22, в возрастной группе 6–10 лет указанное соотношение составило 15/12. В старших возрастных группах камни чаще локализовались в мочеточниках, при этом соотношение почки/мочеточники в возрастной группе 11–15 лет оказалось равным 7/14, в группе 16–18 лет – 25/33.

Всего проведено 153 сеанса ЭУВЛ, из них девяти пациентам 2 сеанса, одному 3 и двоим 4 сеанса, что было продиктовано необходимостью проведения дополнительных сеансов литотрипсии при крупных камнях в почках (7 случаев) и в мочеточнике (5 случаев). Результаты литотрипсии оценивали по количеству ударно-волновых импульсов за сеанс, показателям степени фрагментации камней, числу повторных сеансов в зависимости от локализации и размеров камней, времени полного освобождения от камней.

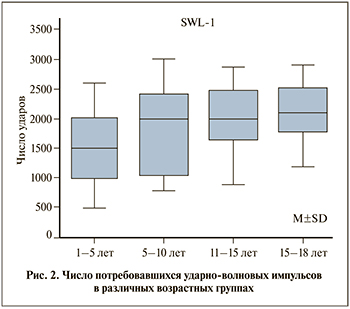

Анализ результатов литотрипсии показал, что у большинства детей хорошая фрагментация камней достигается применением импульсов с низкой энергией ударных волн с частотой 1–2 Гц (мощность – 30–50 по шкале литотриптора). За один сеанс ЭУВЛ требовалось от 200 до 3000 импульсов для получения достаточной фрагментации камня, при этом число ударно-волновых импульсов до 1000 было оптимальным в 28 (18,3%) случаев, до 2000 – в 78 (51,9%) и до 3000 – в 38 (26,8%).

Коралловидный уролитиаз обнаружен у 2 пациентов в возрасте 9 и 17 лет, причем для дробления коралловидного камня 17-летним понадобилось 4 сеанса литотрипсии в связи парциальной фрагментацией камней после каждого сеанса.

Коралловидный уролитиаз обнаружен у 2 пациентов в возрасте 9 и 17 лет, причем для дробления коралловидного камня 17-летним понадобилось 4 сеанса литотрипсии в связи парциальной фрагментацией камней после каждого сеанса.

Число ударно-волновых импульсов, необходимых для достижения эффекта, росло по мере увеличения возраста пациентов (рис. 2).

Анализ данных всей выборки с помощью модели корреляционного анализа по Пирсону выявил статистически значимую положительную корреляцию показателей частоты импульсов ЭУВЛ со степенью фрагментации камней (r=0,346, p<0,0001).

При изучении аналогичной взаимосвязи у пациентов различных возрастных групп статистически значимой корреляции между числом ударных импульсов и степенью фрагментации при ЭУВЛ у детей в возрасте 1–5 и 6–10 лет не выявлено. В то же время обнаружена статистически значимая положительная корреляция между указанными показателями в возрастных группах 10–15 (r=0,213, p<0,05) и 16–18 лет (r=0,587, p<0,0001).

При изучении степени фрагментации мочевых камней у пациентов различных возрастных групп выявлено, что после проведения одного сеанса ЭУВЛ детям в возрасте 1–5 лет фрагментация наблюдалась в 95,2% случаев, в возрастных группах 6–10 и 11–15 лет – у всех пациентов, в возрастной группе 16–18 лет – в 83,7% случаев.

С целью выявления характера взаимосвязи различных показателей, оказывающих прямое или опосредованное влияние на эффективность ЭУВЛ для детей, использован метод факторного анализа, по результатам которого выделены следующие факторы: фактор 1 – длительность болезни, степень фрагментации камней и число ударов при ЭУВЛ; фактор 2 – число камней и размер камней в мм.

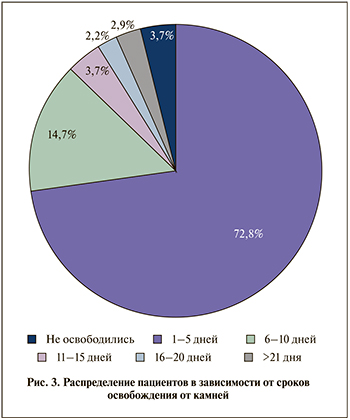

Полное освобождение от камней наблюдалось в течение периода от 1 до 33 дней после сеансов литотрипсии 130 детям, за исключение 5 пациентов, у которых остались резидуальные, клинически незначимые фрагменты (рис. 3).

Полное освобождение от камней наблюдалось в течение периода от 1 до 33 дней после сеансов литотрипсии 130 детям, за исключение 5 пациентов, у которых остались резидуальные, клинически незначимые фрагменты (рис. 3).

Анализ особенностей показателя сроков освобождения пациентов от камней в почках и мочевыводящих путях показал, что у детей в возрасте 1–5 и 6–10 лет освобождение от камней после проведения ЭУВЛ отмечено в течение первых 2 нед. В группе 11–15 лет лишь в одном случае срок освобождение от камней превысил 2 нед. В старшей группе (16–18 лет) у 4 из 49 пациентов констатировали освобождение от камней в сроки до 3 мес., у 3 – отсутствие эффекта.

С целью изучения влияния различных факторов на сроки освобождения от камней использована модель кластерного анализа. Изучено кластерное распределение показателей пациентов в группах 1–9 и 10–18 лет. В группе пациентов в возрасте 1–9 лет выделен кластер, включивший следующие показатели: число и размер камней, степень фрагментации, длительность заболевания и время освобождения от камней. С указанным кластером однозначно ассоциировались показатели возраста пациентов и размера камней.

Обсуждение. Резюмируя результаты исследований, свидетельствующих о высокой эффективности проведения ЭУВЛ с ультразвуковым наведением пациентам детского и подросткового возраста, необходимо отметить, что полученные нами данные соответствуют результатам аналогичных исследований, проведенных в различных урологических центрах с использованием литотрипторов с рентгеновским наведением на мочевой камень. В частности, N. Iqbal et al. [30] проведен ретроспективный анализ безопасности и эффективности ЭУВЛ в лечении нефролитиаза для 103 детей, согласно которому полное освобождение от камней в дошкольной группе выявлено у 94,4% детей, в школьной группе ≥5 лет – у 85%, что значительно выше, особенно по показателю освобождения от камней у детей <5 лет, чем в более ранних исследованиях [21, 32, 33], в которых он варьировался от 83 до 97,6%. Однако в нашей работе аналогичные результаты достигнуты с применением только УЗ-наведения на камень во время сеанса.

Одновременно обращает на себя внимание тот факт, что в исследовании [31] среднее число ударных волн за сеанс составило 2539±603, между тем как в нашей работе указанный показатель был ниже, составив у детей в возрасте 1–5 лет 1541±519, в возрасте 6–10 лет – 1827±632. С другой стороны, по данным указанных авторов, у детей в возрасте до 5 лет эффективность ЭУВЛ за одну сессию составила 80,6%, двух – 19,4%.

В связи с тем что на послеоперационное лечение пациенты возвращались в медицинский центр «Арабкир», дальнейшее наблюдение осуществлялось педиатрами согласно принятым протоколам и предусматривало назначение спазмолитиков, анальгетиков, антибактериальной и инфузионной терапии. Ввиду тщательного отбора педиатрических пациентов с МКБ для литотрипсии, основываясь на международных протоколах по ЭУВЛ, значимых осложнений обструктивного, септического или более грозного характера не отмечено ни в одном наблюдении. Слабовыраженная макрогематурия в 1-е сутки и каменная дорожка в мочеточнике отдельно не квалифицировались как осложнения, поскольку расценивались как ожидаемый и спонтанно преходящий результат стандартного лечения и в послеоперационном периоде отмечались практически у всех пациентов.

Заключение. Современная технология ЭУВЛ с использованием сонографического наведения позволяет успешно избавлять от мочевых камней детей практически любого возраста. Отсутствие рентгеновского облучения, неинвазивность и минимальная травматичность метода в сочетании с высокой эффективностью служт основанием для признания ЭУВЛ методом выбора лечения МКБ у детей и подростков. Не случайно нами реализована совместная с педиатрическим медицинским центром «Арабкир» программа лечения уролитиаза у детей, так как МКБ, являясь полиэтиологическим рецидивирующим заболеванием, требует патогенетического и мультидисциплинарного подхода к лечению. Изучение эффективности ЭУВЛ с использованием сонографического наведения в зависимости от различных факторов, в том числе и химического состава мочевого камня, продолжается; данные будут опубликованы по мере анализа и обобщения результатов.