Введение. До настоящего времени в литературе описано около 200 случаев синдрома Циннера СЦ [1]. Частота встречаемости составляет 0,00464% [2]. Ассоциация врожденных кист семенных пузырьков с односторонней агенезией почки и обструкцией семявыносящего протока впервые описана A. Zinner в 1914 г. и в дальнейшем названа в его честь [3]. СЦ включает триаду признаков: обструкцию семявыносящего протока, кистозные образования семенного пузырька и ипсилатеральную агенезию почки [4]. Данный синдром развивается вследствие неправильного развития Вольфова протока между 4-й и 13-й неделями гестационного развития. Мочеточниковый зачаток берет начало в проксимальной части Вольфова протока и не может присоединиться к метанефросу из-за неполной миграции. Роль зачатка мочеточника в дифференцировке метанефрической бластемы нарушается, что приводит к ипсилатеральной агенезии почки и атрезии ипсилатерального семявыносящего протока. Гонады продолжают развиваться, и недостаточный дренаж семенной жидкости приводит к образованию кистозной структуры семенного пузырька. [5] СЦ длительное время протекает бессимптомно, клинические симптомы проявляются после начала половой жизни и часто неспецифичны: боль в животе, промежности или мошонке, особенно во время дефекации или эякуляции, дизурия, поллакиурия [6]. Подозрение на наличие СЦ чаще всего возникает при ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов брюшной полости и малого таза, а также при трансректальном УЗИ (ТРУЗИ), когда визуализируются кистозные образования в ретровезикальном пространстве и отсутствие ипсилатеральной почки. [7] Диагноз подтверждается после проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) [6]. Дополнительным методом диагностики может служить пункция кист семенного пузырька под контролем ТРУЗИ.

С учетом крайне редкой встречаемости заболевания в литературе описаны лишь единичные клинические наблюдения. Выбор метода лечения у пациентов с СЦ зависит от симптомов заболевания. Оперативное лечение необходимо пациентам с выраженной симптоматикой, в то время как пациенты с бессимптомным течением нуждаются лишь в активном динамическом наблюдении. Варианты оперативного лечения весьма многообразны и могут быть выполнены открытым, лапароскопическим (в том числе робот-ассистированным) или эндоскопическим доступами. Альтернативным методом лечения является пункция кисты семенного пузырька под контролем ТРУЗИ с аспирацией семенной жидкости.

В статье Д. Ю. Пушкаря и соавт. [7], где рассмотрено три клинических наблюдения лечения пациентов с минимальными клиническими проявлениями, которым выполнена пункция кист семенного пузырька под контролем ТРУЗИ. Было получено от 20 до 30 мл жидкости «шоколадного» цвета. В ходе динамического наблюдения при ТРУЗИ отмечена тенденция к постепенному снижению объема кист.

Aybike Hofmann et al. [8] представили клиническое наблюдение лечения пациента 18 лет с СЦ, у которого отмечалась рецидивирующая макрогематурия. Пациенту была выполнена трансуретральная марсупиализация кисты семенного пузырька, что сразу остановило профузную макрогематурию. Ультразвуковое исследование сразу и через 24 мес. после операции не выявило остатков жидкостных структур.

В статье J. Kuo et al. [9] описано клиническое наблюдение пациента 52 лет, которому с целью дообследования по поводу неходжскинской лимфомы выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ), и случайной находкой оказался СЦ. Это первое известное наблюдение СЦ, случайно выявленного методом ПЭТ/КТ на фоне широко распространенной неходжкинской лимфомы. Несмотря на наличие кисты семенного пузырька, пациент отрицал наличие каких-либо симптомов дизурии, гематурии или недержания мочи. С учетом отсутствия каких-либо проявлений пациенту проводится динамическое наблюдение.

В настоящей статье представлен собственный опыт оперативного робот-ассистированого лечения пациента с СЦ.

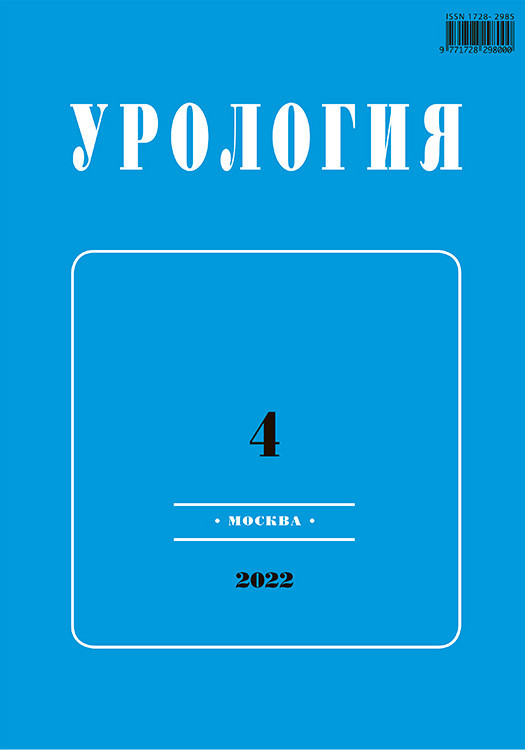

Описание клинического наблюдения. Пациент 19 лет поступил в ГБОУ ГКБ № 31 Департамента здравоохранения города Москвы в экстренном порядке с жалобами на боль в левой половине живота, эпизоды гипертермии до 38С. Из анамнеза известно, что в детском возрасте выявлена агенезия левой почки. При УЗИ обнаружено кистозное образование области малого таза размером 50х38 мм с неровными четкими контурами и слабовыраженной капсулой. При компьютерной томографии обнаружены многокамерное жидкостное образование в малом тазу размером 53х38х103 мм, отсутствие левой почки, гипертрофия единственной правой почки (рис. 1).

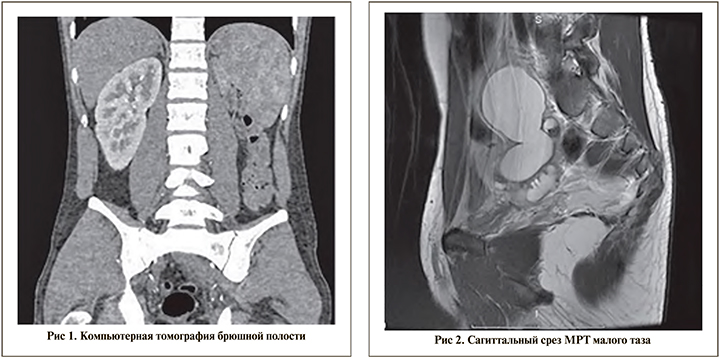

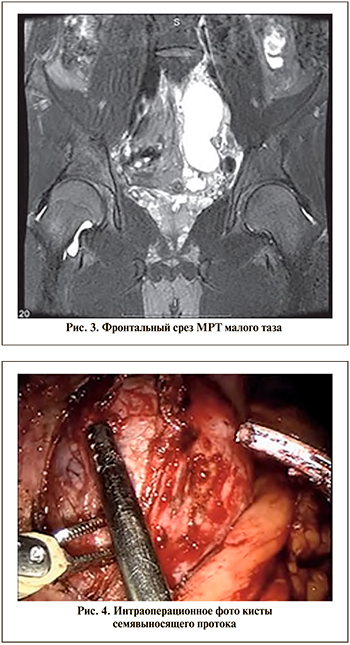

С целью дообследования пациенту выполнена МРТ органов малого таза, по данным которой обнаружены киста проксимальных отделов левого семявыносящего протока, расширение проксимальных отделов правого семявыносящего протока, увеличение в размерах и дилатация левого семенного пузырька, расширение левого семявыбрасывающего протока (рис. 2, 3).

Исходя из анамнестических данных, а также данных инструментальных методов обследования, пациенту установлен клинический диагноз «синдром Циннера».

С учетом возраста пациента, вышеуказанных симптомов решено выполнить оперативное вмешательство робот-ассистированным способом: удаление кисты левого семенного пузырька.

В январе 2020 г. под эндотрахеальным наркозом выполнено оперативное лечение. При ревизии после мобилизации сигмовидной кишки и рассечения тазовой брюшины обнаружено образование размером 10,0х6,0 см продолговатой неправильной формы. Образование снизу интимно прилежало к подвздошным сосудам, верхний сегмент его заканчивался на уровне промонториума, нижний – на уровне левой боковой стенки мочевого пузыря. При помощи би- и монополярной коагуляций образование выделено из окружающей ткани, последнее вскрыто, эвакуировано около 80 мл бурой жидкости. Левый семенной катаник лигирован при помощи клипс «hem-o-lock» и пересечен. После окончательной мобилизации образования последнее удалено через троакарный доступ (рис. 4).

Результат гистологического заключения: киста левого семявыносящего протока. У пациента в послеоперационном периоде не отмечено осложнений.

СЦ – крайне редкое заболевание. При наличии симптомов и показаниях к оперативному лечению рекомендуется использование робот-ассистированных технологий. С учетом высокой вероятности бесплодия необходимо обследование фертильного статуса, а в случае выявления азооспермии запланировать пункцию кист с последующим исследованием пунктата и при выявлении сперматозоидов – криоконсервацию последних.