Введение. Воспаление простаты – частая находка при патоморфологическом исследовании операционного материала или биоптатов предстательной железы. Показана корреляция между интенсивностью воспаления и степенью выраженности симптомов нижних мочевыводящих путей [1–3]. Есть несколько точек зрения по этому вопросу, но большинство исследователей сходятся во мнении, будто основной причиной служит потеря эластичности тканей вследствие избыточного склерозирования как конечного этапа воспалительного процесса [4, 5]. Воспалительный процесс в предстательной железе проходит в своем развитии ряд стадий: альтеративную фазу повреждения клеток, экссудативную фазу сосудистой реакции на повреждение (выход жидкости и клеток крови из сосудов в ткани), пролиферативную фазу заживления и репарации. Продуктивная фаза воспаления завершается формированием очага склероза [6]. То есть если воспаление не разрешилось в острую фазу – включаются механизмы патологического заживления через избыточную продукцию соединительной ткани с исходом в фиброз [7].

Коллаген – основной представитель большой группы внеклеточных протеинов. Большинство субтипов коллагена формируют фибриллы [8]. Именно они играют ведущую роль в формировании «тканевого скелета», обеспечивающего прочность и растяжимость тканей, способствуют клеточной миграции, адгезии и восстановлению тканей после повреждения [9–11]. Существует два сбалансированных разнонаправленных процесса: синтез коллагена и его деградация. При ее нарушении происходит избыточное формирование фиброзной ткани, нарушающее функцию пострадавшего органа [12–15]. Так, формирование посттуберкулезной стриктуры мочеточника может приводить к гибели ипсилатеральной почки даже в случае ее излечения от туберкулеза [16].

Воспаление предстательной железы приводит к фиброзу периуретральных тканей, что, собственно, служит основной причиной нарушения мочеиспускания у больных хроническим простатитом [17–18]. Однако избыточное коллагенообразование, продуцируемое острым воспалительным процессом в простате, на начальных стадиях воспаление может быть обратимым [1]. Хроническое воспаление предстательной железы способствует также фиброзированию corpus cavernosum, что экспериментально доказали [19]. Подобный феномен отчасти объясняет эректильную дисфункцию у больных хроническим простатитом. Воспалительные и иммунные медиаторы (цитокины, хемокины и свободные радикалы) активируют превращение находящихся в покое фибробластов в миофибробласты. Невозможность адекватного ответа или удаления провоцирующего фактора усиливает воспалительный ответ и ведет к хронизации процесса, нарушению регенерации и развитию необратимого фиброза.

При ретроспективном анализе историй болезни 2316 мужчин, прооперированных по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака предстательной железы, установлена положительная корреляция между степенью фиброза и злокачественным перерождением простаты, в то время как вероятность обнаружения простатической интраэпителиальной неоплазии 2-й степени была выше при преобладании воспалительных изменений [20].

Обнаружили, что накопление коллагена при хроническом бактериальном простатите происходило как путем усиления синтеза «de novo», так и за счет экспрессии генов, связанных с ремоделированием коллагена, продуцируемого при хроническом воспалении [17].

Патоморфологическое исследование биоптатов простаты рабочих химического производства, страдающих хроническим простатитом, установило редукцию сосудов микроциркуляторного русла, прогрессирующий фиброз стромы с явлениями перигландулярного и периваскулярного склероза [21]. Подчеркивают, что фиброз предстательной железы влияет на развитие расстройств мочеиспускания/симптомов нижних мочевыводящих путей и результаты оперативных вмешательств. Однако данные экспериментальных исследований свидетельствуют о потенциальной возможности регресса фиброза при устранении причины заболевания и ферментативном воздействии на этот процесс с помощью препаратов, способствующих деградации коллагена [22].

Таким образом, доказано (преимущественно экспериментальными работами), что если при остром воспалении предстательной железы фиброз может быть минимальным, то хроническое воспаление сопровождается развитием склеротических реакций вплоть до полного рубцевания паренхимы.

Цель исследования: подтвердить корреляцию между воспалением и фиброзом простаты и нарушением уродинамики и микроциркуляции в предстательной железе человека, а также возможность повышения эффективности лечения больных хроническим абактериальным простатитом за счет антисклеротической терапии.

Материалы и методы. Исследование проведено в два этапа. На первом для подтверждения корреляции между хроническим воспалением и фиброзом простаты и нарушением уродинамики и микроциркуляции в предстательной железе было проведено исследование, в которое вошли 18 пациентов с хроническим простатитом; на каждый случай патоморфологической верификации фиброзных изменений подбирался больной хроническим простатитом, у которого фиброза не было или он был выражен минимально. Всем им выполнили трансректальную биопсию простаты под ультразвуковым наведением из 6 стандартных точек с предварительной анестезией путем ректальной инстилляции катеджеля. Всем перед процедурой определяли уровень локальной микроциркуляции методом лазерной допплерфлоуметрии посредством отечественного аппарата ЛАКК-01; измерение проводили на промежности в точке проекции простаты. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) – современный метод неинвазивной оценки состояния микроциркуляции, основанный на изменении частотных характеристик лазерного луча, зондирующего ткани, при его отражении от движущихся компонентов крови, в первую очередь – эритроцитов. Компьютерная обработка полученной допплерограммы позволяет вычислять интегральный показатель микроциркуляции (ИПМ), характеризующий перфузию тканей. ИПМ прямо пропорционален скорости движения эритроцитов, количеству функционирующих капилляров и величине гематокрита в микрососудах; выражается в перфузионных единицах (п.е.). Также учитывались σ – среднеквадратическое отклонение, которое отражает временную изменчивость кровотока, Кv – коэффициент вариации, характеризующий соотношение величины перфузии тканей и ее изменчивости.

Всем пациентам до вмешательства выполнили урофлоуметрию, во время которой оценивали максимальную скорость мочеиспускания (Qmax) и среднюю скорость мочеиспускания (Qave).

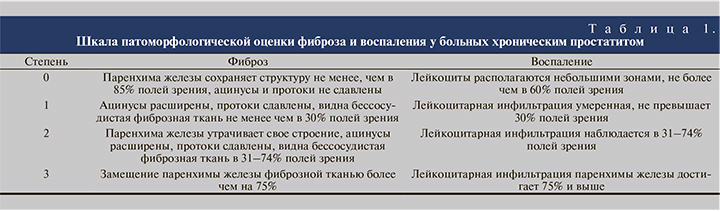

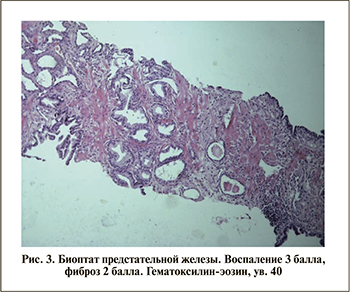

При патоморфологическом исследовании биоптатов сформировали две группы: из тех, у кого были выражены воспаление и фиброз ткани (1-й группа, 9 человек), и из тех, у кого эти изменения были минимальными (2-я группа, 9 человек). Степень фиброзирования обозначали по 4-балльной шкале: от 0 (нет изменений) до 3 баллов (выраженные изменения). Степень воспаления также обозначали по 4-балльной шкале: от 0 (нет изменений) до 3 баллов (выраженные изменения). Шкала представлена в табл. 1.

После чего сопоставили данные уро- и лазерной допплерфлоуметрии со степенью фиброзирования простаты и таким образом определили корреляцию между нарушением уродинамики и микроциркуляции и степенью воспаления и фиброза.

На втором этапе провели открытое проспективное рандомизированное сравнительное исследование. Были сформированы две группы больных хроническим абактериальным простатитом с признаками воспаления. Группа (29 пациентов) сравнения получала стандартное лечение (нестероидные противовоспалительные препараты, нейротропные вещества, ангиопротекторы, венотоники), а также ректальные суппозитории, содержащие 500 мг метилурацила. Суппозитории вводили 3 раза в неделю, 20 суппозиториев на курс. Основная (31 пациент) группа получала аналогичное комплексное лечение в сочетании с ректальными суппозиториями, содержащими препарат Лонгидаза 3000 МЕ, которые также вводили 3 раза в неделю (вместо метилурацила), 20 суппозиториев на курс. Для упрощения контроля и повышения комплаенса пациенты самостоятельно вводили суппозиторий в прямую кишку в понедельник, среду и пятницу в течение 7 недель; в последнюю среду курс лечения завершали и в четверг–пятницу приходили на контрольное обследование.

Критерии включения:

- Возраст 20–50 лет.

- Диагноз «хронический абактериальный простатит с признаками воспаления» (категория IIIа по классификации Национального института здоровья [NIH]; США) в течение не менее 2 лет.

- Сумма баллов по шкале National Institutes of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI) не менее 15.

- Наличие в нативном препарате секрета простаты, полученного путем изгоняющего массажа предстательной железы, не менее 15 лейкоцитов в поле зрения при световой микроскопии.

- Отсутствие роста патогенной микрофлоры в секрете предстательной железы (ПЖ)/эякуляте;

- Согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

Критерии исключения:

- Возраст моложе 20 и старше 50 лет.

- Любые онкологические заболевания.

- Любые соматические заболевания в стадии обострения или декомпенсации.

- ВИЧ-инфекция в любой стадии.

- Алкоголизм и наркомания.

- Наличие инородных тел в мочевом пузыре.

- Бессимптомное течение заболевания или суммарное количество симптомов хронического простатита по шкале NIH-CPSI (National Institute of Health Chronic Prostatitis Symptom Index) менее 15.

- Рост патогенной микрофлоры в секрете ПЖ/эякуляте в титре более 103 КОЕ/мл.

- Наличие инфекций, передаваемых половым путем.

- Любые острые или обострение хронических инфекционных заболеваний.

- Заболевания позвоночника с неврологическим дефицитом.

Все пациенты прошли стандартное обследование, включившее определение простатспецифического антигена (ПСА), 3-стаканную пробу мочи, пальцевое ректальное исследование (ПРИ), трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), лазерную допплер-, урофлоуметрию. Всем выполнили клиническое и бактериологическое исследование секрета предстательной железы. Также больные самостоятельно заполняли опросник NIH-CPSI, переведенный на русский язык.

Поскольку современные руководства не предполагают назначения антибиотиков больным хроническим абактериальным простатитом, а ведущим симптомом считалась боль, базовой терапией служили нестероидные противовоспалительные препараты. Пациенты основной группы дополнительно получали препарат Лонгидаза (международное непатентованное наименование: бовгиалуронидаза азоксимер (bovhyaluronidasum azoximerum) в виде ректальных суппозиториев, содержащих 3000 МЕ действующего вещества; пациенты группы контроля по той же схеме получали свечи с метилурацилом ректально.

Продолжительность терапии составила 6,5 нед. Контрольное обследование проведено через 7 нед. (на 44–45-й день); окончательный результат лечения определен через 1 мес. после введения последнего суппозитория (30±2 дня). В течение этого времени пациенты не получали никакого лечения.

Результаты лечения расценивали в градации: отличные, хорошие, нет эффекта. Отличный результат подразумевал снижение суммы баллов по шкале NIH-CPSI до 14 и ниже, снижение числа лейкоцитов в нативном мазке секрета предстательной железы при световой микроскопии до 10 в поле зрения и менее, улучшение показателей уродинамики и микроциркуляции на 40% от исходного и более. Хороший результат означал снижение суммы баллов по шкале NIH-CPSI на 30% и более по сравнению с исходным, но более 15; число лейкоцитов в нативном мазке секрета предстательной железы при световой микроскопии снизилось на 30% и более по сравнению с исходным, но выше 10 в поле зрения; улучшение показателей уродинамики и микроциркуляции на 20–39% от исходного. Если по окончании проведенного курса терапии сумма баллов по шкале NIH-CPSI оставалась выше 15 и уменьшение по сравнению с исходным было менее чем на 30%, сохранялся лейкоцитоз секрета простаты и отсутствовало значимое улучшение показателей урофлоуметрии и ЛДФ – считали, что лечение было неэффективным.

Статистическая обработка результатов проведена на персональном компьютере с помощью пакетов статистических программ Мicrosoft Eхсе1 2007 и Statistiсa for Windows 6.0. Определяли среднюю арифметическую (х), отклонение от средней арифметической (х-х), далее рассчитывали среднеквадратическое отклонение (σ) и среднюю ошибку относительной величины (m). Для решения вопроса о случайности расхождений наблюдаемых средних (относительных) величин производили расчет средней ошибки разности двух средних. Полученные результаты представляли как среднее±ошибка средней (M±m). Далее посредством сравнения средних значений двух выборочных совокупностей (М1 и М2) вычисляли t-критерий Стьюдента и определяли уровень значимости р. При оценке достоверности результатов первого этапа исследования применяли непараметрический аналог критерия Стьюдента – критерий Манна–Уитни. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

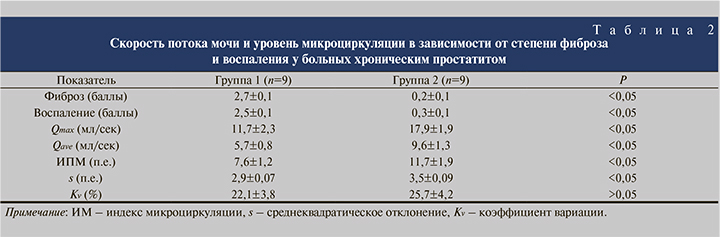

Результаты. Первый этап исследования по данным ультразвукового исследования выявил те или иные структурные изменения в предстательной железе всех пациентов, преимущественно – эхогенная неоднородность, очаги повышенной и пониженной эхоплотности. В 1-й группе максимальная скорость потока мочи Qmax колебалась от 9,9 до 14,0 мл/с, составив в среднем 11,7 мл/с, максимальная скорость потока мочи Qave варьировалась в пределах 3,8–7,1 мл/с, в среднем – 5,7 мл/с. Во 2-й группе пациентов (с минимальным фиброзированием простаты) урофлоуметрические показатели были лучше: 17,9 и 9,6 мл/с соответственно. Нарушение микроциркуляции по результатам ЛДФ также было более выраженным в 1-й группе, где степень фиброза в среднем составила 2,7 балла, степень воспаления – 2,5. Во 2-й группе фиброз и воспаление были незначительными: соответственно 0,2 и 0,3 балла.

Сравнительные данные представлены в табл. 2.

Таким образом, за исключением коэффициента вариации различия между группами по всем показателям оказались достоверными.

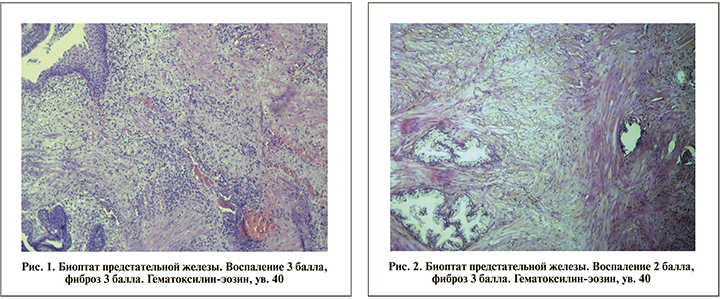

Примеры патоморфологической картины представлены на рис. 1–3.

Таким образом, наши данные подтвердили, что хроническое воспаление ассоциировано с фиброзом. Нами установлено что фиброз простаты существенно ухудшает как микроциркуляцию, так и уродинамику: у больных с фиброзом простаты максимальная скорость потока мочи была в 1,5, средняя – в 1,7 раза ниже, чем у пациентов с сохраненной структурой паренхимы; индекс микроциркуляции также с развитием фиброзных изменений сенизился в 1,5 раза. Следовательно, профилактика образования и регресс сформировавшегося фиброза патогенетически обоснованы.

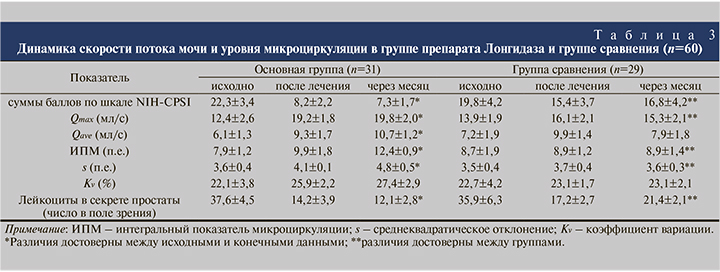

Второй этап исследования был направлен именно на профилактику образования и регресс сформировавшегося фиброза. Исходные группы в рамках данного фрагмента исследования были репрезентативными, и не наблюдалось каких-либо различий по изучаемым параметрам до начала лечения. Контролировать степень фиброгенеза путем повторных биопсий простаты человека неэтично и чревато осложнениями, мы оценивали этот показатель по косвенным данным – уродинамике и микроциркуляции, поскольку на первом этапе установили позитивную корреляцию между этими показателями и степенью фиброза простаты. Изменение этих параметров на фоне лечения представлено в табл. 3.

Как следует из табл. 3, в группе препарата Лонгидаза достигнуто статистически значимое улучшение микроциркуляции. Нарушение микроциркуляции – ключевой момент хронического воспаления; ее восстановление закономерно приводит к снижению отеку тканей, улучшает отток воспалительного секрета, что опосредованно купирует воспалительные реакции. Обратное развитие воспаления и улучшение микроциркуляции профилактируют избыточное образование фибробластов и положительно влияют на параметры мочеиспускания. В результате симптоматика хронического простатита исчезает, что подтверждает статистически значимое снижение баллов по шкале NIH-CPSI.

Таким образом, проведение антисклеротической ферментотерапии препаратом Лонгидаза привело к достоверному снижению выраженности симптоматики простатита, увеличению максимальной скорости потока мочи и улучшению микроциркуляции простаты.

В целом отличный эффект был достигнут 21 (67,7%) пациентом основной группы, хороший – 9 (29,1%), только в 1 (3,2%) случае не было эффекта. В группе сравнения отличный эффект получен от 14 (48,3) пациентов, хороший – от 11 (37,9%); эффективность терапии 4 (13,8%) пациентов оказалась незначимой.

Обсуждение. Д. Ю. Пушкарь и соавт. [23] отметили целесообразность парентерального введения препарата Лонгидаза по 3000 ЕД 1 раз в 5 дней, всего 10 инъекций, с целью лечения и профилактики развития прогрессирующего фиброзного процесса в простате у больных хроническим простатитом, а также для профилактики инфравезикальной обструкции. Также под руководством профессора Д. Ю. Пушкаря проведено слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование, клиническая фаза II.

В исследовании участвовали пациенты с хроническим бактериальным и абактериальным простатитом. Результаты лечения оценивали по шкале симптомов и нормализации объективных данных. Эффективность лечения в группе Лонгидазы достигла 82,1%, в группе плацебо – 71,4% [24]. Использование препарата Лонгидаза на фоне стандартной терапии достоверно способствовало исчезновению или уменьшению симптомов заболевания, регрессу воспалительно-пролиферативных изменений в предстательной железе и снижало частоту рецидивов в 2,8 раза [25].

В. П. Авдошин и соавт. в двух параллельных группах провели сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование по применению препарата Лонгидаза пациентами с хроническим простатитом [26–27]. В группе, получавшей антисклеротическую терапию, отмечено уменьшение фиброза предстательной железы, обогащение сосудистого рисунка, повышение скорости потока крови в сосудах предстательной железы по данным ультразвукового допплерографического исследования.

В другом исследовании теми же авторами [28] наряду с препаратом Лонгидаза проведена локальная низкоинтенсивная магнитолазерная терапия, что улучшило конечный результат лечения.

Результаты нашего исследования показали, что присутствие фиброза в предстательной железе человека достоверно ухудшает локальную микроциркуляцию, а также негативно влияет на качество мочеиспускания. Следовательно, степень нарушения микроциркуляции и уродинамики опосредованно свидетельствует о фиброзировании простаты при хроническом простате. Однако этот процесс может быть обратимым при включении в комплексную терапию пролонгированного фермента гиалуронидазы за счет улучшения указанных выше показателей, что косвенно свидетельствует о регрессе фиброзных изменений. Переносимость терапии оказалась хорошей, ни в одном случае сколько бы то ни было значимых побочных реакций не развилось. Препарат Лонгидаза обладает гиалуронидазной (ферментативной) активностью пролонгированного действия, хелатирующими, антиоксидантными и умеренно выраженными противовоспалительными свойствами, что подтверждено достоверно более выраженным снижением числа лейкоцитов в секрете простаты пациентов основной группы. Лонгидаза обладает не только способностью деполимеризовать матрикс соединительной ткани в фиброзно-гранулематозных образованиях, но и подавлять обратную регуляторную реакцию, направленную на синтез компонентов соединительной ткани; это свойство обусловило нарастание положительного эффекта в течение месяца после окончания курса лечения.

Заключение. Фиброз простаты в 1,5 раза снижает максимальную скорость потока мочи и интегральный показатель микроциркуляции, на 60% – среднюю скорость потока мочи. Следовательно, профилактика образования и регресс сформировавшегося фиброза патогенетически обоснованы.

Препарат Лонгидаза оказывает комплексное действие на течение и последствия хронического воспаления предстательной железы. Проведение антисклеротической ферментотерапии в виде ректальных суппозиториев по 3000 МЕ действующего вещества 3 раза в неделю, 20 суппозиториев на курс, привело к достоверному снижению выраженности симптоматики хронического абактериального простатита, увеличению максимальной скорости потока мочи и улучшению микроциркуляции простаты, а также снижению лейкоцитов в секрете простаты, что свидетельствует о купировании воспаления и обосновывает включение препарата Лонгидаза в комплексную терапию хронического простатита.