В настоящее время урологи обладают колоссальным арсеналом методов оперативного удаления камней из мочевых путей, начиная с открытых операций, дистанционной литотрипсиии и заканчивая современными малоинвазивными чрескожными и эндоскопическими пособиями. Метафилактика мочекаменной болезни (МКБ) после различных видов оперативного лечения начинается со дня выписки пациента из стационара и заканчивается последним днем жизни больного [1]. Проведение полноценного комплексного клинического наблюдения и лечения создает условия для предупреждения или снижения частоты рецидивов, при необходимости – определения показаний и сроков направления на плановое повторное оперативное лечение и предупреждение гибели почечной паренхимы.

Современные малоинвазивные методы лечения подразумевают фрагментацию конкремента с образованием множества мелких осколков. В связи с этим приоритетное значение приобретает противовоспалительная и литокинетическая терапия, способствующая самостоятельному отхождению конкрементов. Обструкция, вызываемая как фрагментом камня, так и склеротически измененными тканями мочевых путей и окружающей клетчатки, служит вторым наиболее тяжелым осложнением после нарушения технологии дробления, способствующим угнетению функции почки и развитию острого пиелонефрита. В связи с этим эвакуация фрагментов конкремента, терапия воспалительного процесса, направленная на минимизацию рубцовово-склеротических изменений в тканях, остаются важным способом профилактики гнойных осложнений, рецидивного камнеобразования и сохранения функционального состояния органа. Терапия боли, связанной с миграцией камня (почечная колика), основана на использовании НПВС в качестве препарата выбора в отсутствие противопоказаний [2, 3], а в случае неудачи – опиоидов. Внутривенное введение парацетамола (ацетаминофена) по эффективности сравнимо с морфином [4]. Спазмолитики обладают незначительным эффектом [5, 6]. Если от проведения консервативного лечения нет ожидаемого эффекта, необходимо провести дренирование верхних мочевых путей путем нефростомии или стентированием с последующим удалением камня. Немаловажен адекватный питьевой режим [7].

Обучение больного и собственно послеоперационную метафилактику начинать необходимо сразу после самопроизвольного отхождения камней или хирургического удаления камней. Прежде всего необходимо выявить и по возможности устранить факторы риска рецидива. Проводить мероприятия следует согласно принципам общей метафилактики, зависящим от состава камня и типа камнеобразования. В настоящее время имеется возможность оказывать эффективное лекарственное воздействие на многие аспекты обмена веществ. В то же время у многих больных МКБ в ходе обследования выявить обменные нарушения не удается. Однако это не означает, что этим больным не показано метафилактическое лечение. Они нуждаются в проведении общей метафилактики МКБ, нередко требующей серьезного изменениями образа жизни в отношении как питьевого режима, так и особенно режима питания, длительности и регулярности приема лекарственных препаратов.

Лекарственную терапию стоит рассматривать в тех случаях, когда камни продолжают рецидивировать, несмотря на проводимые меры общей метафилактики; при значительных рисках развития хронической болезни почек (ХБП); при серьезных метаболических изменениях в моче и метаболических болезнях костей; в определенных группах людей (например, персонал летных, морских экипажей); у лиц с высоким риском рецидивного камнеобразования: пациенты с ранним началом заболевания, с часто рецидивирующими множественными коралловидными двусторонними фосфатными «инфекционными» камнями почек, камнями, образующимися при нарушении обмена пуринов и т.д.

Выявление нарушений обмена камнеобразующих веществ. С этой целью проводят биохимические исследования не только крови, но и мочи. В биохимическом анализе крови оценивают показатели креатинина, мочевины, общего белка и его фракции, кальция и ионизированного кальция, мочевой кислоты, фосфора, хлоридов, магния, калий, натрия. При часто рецидивирующем течении МКБ, двустороннем камнеобразовании, множественных камнях необходимо определить уровни паратиреоидного гормона (ПТГ) и витамина D. По данным эндокринологов, около 70–80% населения нашей страны находятся в состоянии недостатка, дефицита или выраженного дефицита витамина D. Риск возникновения и рецидивирования МКБ существенно повышается как при недостатке, так и при дефиците витамина D. Сдавать анализы крови и мочи для биохимического исследования необходимо в условиях обычного пищевого и питьевого режима. Кровь сдают утром натощак в специализированной лаборатории. Превышение содержания камнеобразующих веществ в сыворотке крови создает условия для повышения их уровня в моче. Однако отсутствие изменений в биохимическом анализе крови не является свидетельством отсутствия таковых в моче, поэтому крайне важно определение концентрации минералов в моче. Исследованию подлежит суточная моча, собранная при обычном питьевом и пищевом режимах, проводить его необходимо минимум двукратно, последовательно с интервалами 3–5–7 дней. В биохимическом анализе мочи определяют содержание креатинина, кальция, оксалата, мочевой кислоты, фосфора, магния, натрия, калия, по возможности цитрата, цистина. Важно определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), позволяющее оценивать функциональное состояние почек. В общем анализе мочи проводят микроскопию мочи с целью выявления соответствующих кристаллов и бактериологическое исследование.

Как собирать суточную мочу?

Собирать суточную мочу на исследование целесообразно не ранее чем через 3 нед. после эпизода почечной колики или оперативного удаления конкремента в отсутствие в мочевых путях любых дренажей. При обычном питьевом и пищевом режимах утром в день сбора анализа пациент, проснувшись, должен помочиться в унитаз. И с этого момента включается суточный таймер. Всю выделенную мочу собирают в одну емкость, которую хранят в прохладном месте. Лучше в холодильнике – в овощном ящике при температуре 6–8°С. По окончании сбора мочи (через 24 ч) измеряют объем собранной мочи за сутки. Показатель записывают в бланк направления. Затем содержимое емкости тщательно перемешивают. В другую емкость отливают 150–200 мл суточной мочи, которую и доставляют вместе с направлением в лабораторию на исследование.

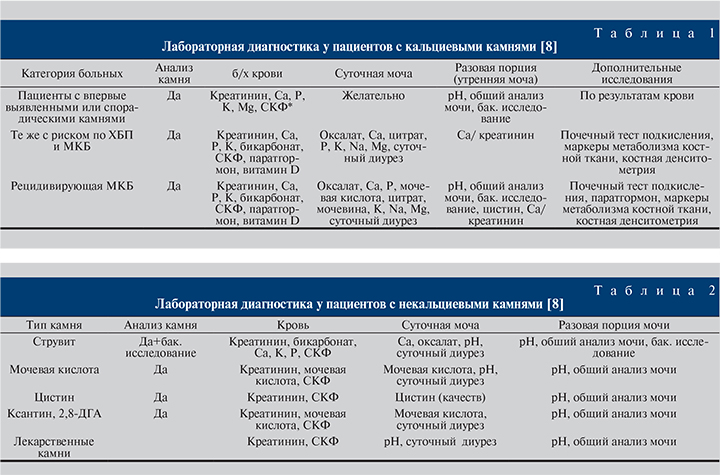

Для пациентов с кальцийсодержащими камнями алгоритм обследования может отличаться в зависимости от ранее имевшихся исследований обменных нарушений и состава камней и сопутствующей патологии (табл. 1).

Диагностический алгоритм для пациентов с некальциевыми камнями (табл. 2) зависит непосредственно от состава камня только потому, что многие из этих состояний ведут к частым рецидивам камнеобразования и сопровождаются высоким риском прогрессировния ХБП и терминальной хронической почечной недостаточности (ХПН).

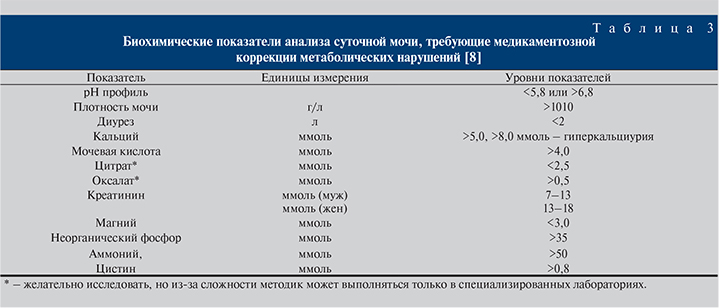

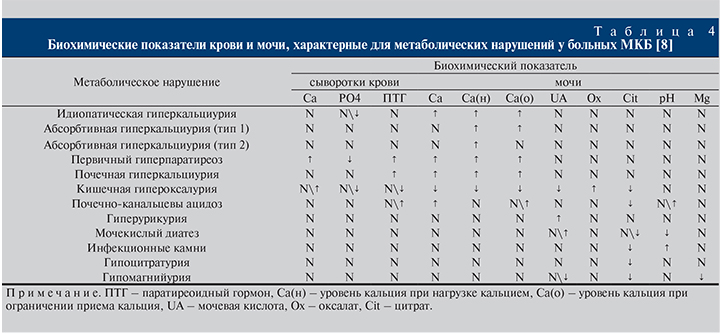

В табл. 3, 4 представлены показатели суточного анализа мочи, при которых возникает необходимость проведения медикаментозной коррекции выявленных нарушений, и характерные метаболические нарушения у больных МКБ.

Большое значение в эффективности проведения метафилактических мероприятий играет мотивация пациента. Понятно, что она наиболее высока у пациентов, только что перенесших острый приступ МКБ, или же очередное хирургическое пособие. Мотивация снижается по мере отдаления времени от события и препятствием для посещения врача. Обеспечение достаточного внимания в период высокой мотивации имеет решающее значение для достижения долгосрочного качественного контакта между пациентом и врачом. Выявленные метаболические нарушения у больных МКБ требуют медикаментозной коррекции [9,10]. С этой целью используют следующие препараты:

Алкализирующие цитратные смеси (калия цитрат, натрия цитрат) – средство для ощелачивания мочи, обычно назначают по 60 ммоль/сут в 3–4 приема. При приеме в стандартной дозе повышает рН мочи на 0,7–0,8, повышает экскрецию цитрата на 400 мг/сут., повышает ингибиторную активность, противостоящую кристаллизации кальция [11, 12]. Эффективность применения цитратных смесей показана в нескольких рандомизированных исследованиях [13–15]. В настоящее время в России единственным зарегистрированным препаратом является Блемарен. Состав препарата: лимонная кислота 1,197 г, калия гидрокарбонат 967,5 мг, натрия цитрат 835 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат 115 мг, маннитол 105 мг, адипиновая кислота 35 мг, макрогол 6000 35 мг, натрия сахаринат 10 мг, ароматизатор лимонный 100 мг. Цитратная смесь – буферная система, которая вследствие гидролиза соли сильного основания и слабой кислоты определяет ощелачивающее действие препарата и образование енольной формы мочевой кислоты. Цитрат инактивирует фосфатзависимую глутаминазу, угнетая аммониогенез, что повышает выделение К+ и Na+ с мочой и приводит к смещению рН мочи в щелочную сторону. Непосредственно растворение камней происходит вследствие замещения водорода гидроксильных групп мочевой кислоты во 2-м и 6-м положениях пуринового ядра на щелочные металлы, поступающие из цитратов [16–18]. Дозировка цитратной смеси подбирается индивидуально в зависимости от колебаний рН мочи в течение суток (утро–обед–вечер) под регулярным УЗ-контролем эффективности литолиза. Для профилактики рецидива среднесуточные показатели рН мочи должна находиться в пределах 6,2–6,8. При проведении литолиза уровень рН мочи необходимо поддерживать в пределах 7,0–7,2.

Лимонная кислота – ключевой субстрат цикла трикарбоновых кислот (цикл Кребса), играющий решающую роль в биосинтезе аминокислот, пуринов и т.д., заканчивая синтезом жирных кислот, при этом метаболиты лимонной кислоты принимают участие в образовании пуринов и мочевой кислоты и нормализуют многие биохимические процессы, лежащие в основе мочекислого нефролитиаза [19, 20]. Введение недостающей лимонной кислоты, являющейся основным энергетическим субстратом цикла трикарбоновых кислот, в значительной мере влияет на обмен пуринов. Кроме того, происходит нормализация аммониогенеза, ликвидируется резкий ацидоз мочи, происходит енолизация (образование енольной формы) мочевой кислоты с образованием хорошо растворимой двухзамещенной соли [21]. Цитратные смеси показаны больным с мочекислыми, кальциевыми и смешанными камнями на фоне гиперурикурии и гипоцитратурии под контролем рН мочи [22]. Особая осторожность требуется при лечении пациентов, склонных к гиперкалиемии (при ХПН, приеме калийсберегающих диуретиков). Высокую эффективность цитратной терапии в профилактическом лечении рецидивного кальций-оксалатного уролитиаза, развивающегося на фоне сниженной экскреции цитрата с мочой, полного или неполного дистального почечного тубулярного ацидоза, хронической диареи, индуцированной лекарствами или диетой, отмечает ряд авторов [23–25]. Почечный транспорт кальция подвержен влиянию ощелачивания среды. При этом снижается экскреция кальция, главным образом в связи с увеличением его канальцевой реабсорбации, снижением абсорбции в кишечнике, в результате связывания кальция ионами цитрата. Снижение числа ионизированных производных оксалата кальция уменьшает риск кристаллизации. Кроме того, важна способность калий-натрий-цитрата ингибировать образование кристаллов. РН-зависимое растворение оксалата кальция может быть достигнуто путем создания баланса между связывающей активностью цитрата для кальция и магния для оксалата. Проведение цитратной терапии после дистанционной литотрипсии (ДЛТ) способствует уменьшению частоты рецидивного и резидуального кальций-оксалатного камнеобразования в 2 раза [26]. По данным B. Ettinger et al. [27, 28], эффективность профилактической цитратной терапии при кальций-оксалатных камнях достигает 85%. Как отмечают [23], наиболее эффективна профилактика цитратными препаратами при камнях из мочевой кислоты (100%), комбинированных камнях из оксалата кальция и фосфата (96,7%) и оксалата кальция (86,7%). Авторы также подчеркивают актуальность профилактики кальций-оксалатного камнеобразования с использованием цитрата при гиперкальциурии с гиперурикозурией, при наличии в составе камня дигидрата оксалата кальция (ведделлита) и риска рецидивного камнеобразования в единственной почке. Прекращение приема цитратных препаратов ведет к быстрому возвращению рН мочи к резко кислым значениям, и угроза камнеобразования повышается. Частота рецидивов мочекислого нефролитиаза достигает 60–70%. При проведении профилактической терапии дозы цитратов могут быть значительно снижены за счет употребления подщелачивающих мочу минеральных вод типа Боржоми, Волжанка, Смирновская, Славяновская, Пролом (Сербия) и др. В отсутствие камня возможно применение микродоз цитратных смесей, а поддержание значений рН мочи не уровне не ниже 6,0–6,4 с помощью дополнительного введения минеральных вод способно предотвращать процесс камнеобразования. У пациентов с кальций-оксалатным, кальций-фосфатным типами камнеобразования, губчатой почкой, наличием дистального почечного-канальцевого ацидоза, а также при уже имеющихся высоких показателях рН мочи частота рецидивов почечных камней после лечения цитратом может увеличиваться, что обусловлено увеличением риска присоединения фосфатного компонента к существующим фрагментам камня в связи с ощелачиванием мочи выше 6,5 [29, 30].

Целлюлозы натрия фосфат является адсорбентом кальция, так как связывает кальций в кишечнике. Это препарат выбора при рецидивах МКБ на фоне кишечной гиперкальциурии типа I, предупреждает образование новых камней. Его назначают при нормальных уровнях ПТГ, кальция и фосфора в сыворотке, в отсутствие патологии костей. Это средство снижает уровень кальция в моче, но может повышать экскрецию оксалатов и фосфатов. Начальная доза составляет 5 г 3 раза в сутки во время еды, ее меняют в зависимости от экскреции кальция с мочой. Во время лечения 1–2 раза в год определяют уровни магния, кальция, оксалатов и натрия в моче и ПТГ в сыворотке крови. У женщин в постменопаузе из-за риска остеопороза целлюлозы натрия фосфат лучше не использовать. Им назначают тиазидные диуретики с калия цитратом для профилактики гипокалиемии и гипоцитратурии.

Фосфаты назначают при гиперфосфатурии. Всасывание фосфатов в кишечнике могут угнетать антациды, содержащие алюминий, магний или кальций. Дозу препарата меняют в зависимости от уровней натрия, калия, кальция и фосфата в сыворотке. Бисфосфонаты служат структурным аналогом пирофосфорной кислоты, естественного регулятора обмена кальция в организме. Влияние бисфосфонатов на обмен кальция проявляется в значительном снижении экскреции кальция почками, уменьшении почечной экскреции гидроксипролина, в повышении уровня ПТГ или его стабилизации благодаря эффективному снижению уровня кальция. Бисфосфонаты связываются с кальцием и тем самым уменьшают возможность соединения кальция с щавелевой кислотой.

Тиазидные диуретики эффективны при почечной гиперкальциурии. Их применение снижает кальциурию и может увеличивать минеральную плотность костей. Данный эффект широко используется пациентами с повышенными уровнями кальция в моче и рецидивном кальциевом камнеобразовании [31]. Тиазиды подходят как для кальций-оксалатных, так и для кальций-фосфатных камней в случаях, когда диетические мероприятия и увеличение потребления жидкости не оказали эффекта в предотвращении рецидивов камней, снижают активность камнеобразования у индивидов с нормокальциурией [32, 33]. При кишечной гиперкальциурии тиазидные диуретики вызывают преходящее снижение экскреции кальция. Рекомендации Американской и Европейской ассоциаций урологов предполагают, что снижение кальциурии при помощи тиазидов может быть эффективно вне зависимости от абсолютного значения экскреции кальция. Они устраняют вторичный гиперпаратиреоз, снижают синтез 1,25-дигидроксивитамина D3, не увеличивая всасывания кальция в кишечнике. При лечении тиазидными диуретиками необходимо контролировать уровень калия в сыворотке, так как гипокалиемия вызывает гипоцитратурию. Прием калия устраняет эти нарушения. Противопоказанием к назначению тиазидов служат подагра, гипотензия, гипокалиемия, острый гломерулонефрит [34–37]. Побочные эффекты: гипотензия, гиперурикемия (назначать с осторожностью пациентам с подагрой), снижение переносимости глюкозы (контролировать состояние пациентов с сахарным диабетом), импотенция, гипоцитратурия вследствие гипокалиемии. Альтернативой лечения тиазидами может быть лечение ортофосфатами и ингибиторами простагландинов [38].

Ортофосфаты повышают экскрецию пирофосфата (ингибитор кристаллизации) и снижают экскрецию кальция [39]. Назначают нейтральный ортофосфат калия по 1 г в 150 мл воды 3–4 раза в сутки. Он уменьшает продукцию 1,25-дигидроксикальциферола, что приводит к снижению всасывания кальция из кишечника. Противопоказания: фосфатные камни, инфекция мочевого тракта, гипертензия, заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), гипернатриемия. Среди побочных эффектов – диарея или другие интестинальные нарушения; кроме того, они могут служить фактором риска образования фосфатных камней при длительном применении.

Препараты кальция показаны при оксалурии на фоне патологии кишечника. Кальция глюконат и цитрат всасываются в ЖКТ и повышают уровень кальция в сыворотке эффективнее, чем другие препараты кальция. Кальция карбонат и фосфат всасываются хуже, дольше остаются в просвете кишечника, где и связывают оксалаты. При оксалатных камнях показаны именно плохо всасывающиеся препараты кальция (в виде солей) в дозе 500 мг/сут или более. Их следует принимать во время еды (употреблять вместе с мясом). Необходим контроль кальция в моче.

Аллопуринол или фебуксостат применяют при МКБ на фоне гиперурикозурии как при наличии, так и в отсутствие гиперурикемии. Аллопуринол и флебукостат являются ингибитором ксантиноксидазы, поэтому снижают уровень мочевой кислоты не только в сыворотке, но и в моче, не влияют на синтез пуринов, а лишь ускоряют их катаболизм. Начальная доза аллопуринола составляет 100 мг/сут внутрь с постепенным увеличением до 300 мг в сутки в один или несколько приемов. Препарат лучше переносится после еды. Также аллопуринол или фебуксостат может быть использован пациентами с кальциевыми камнями при гиперурикозурии [40]. Было показано, что первый эффективен в снижении экскреции с мочой мочевой кислоты и рецидивов камней, образовавшихся из кальций-оксалата при гиперурикозурии в отсутствие других метаболических аномалий [41]. Гипоурикоземический эффект фебуксостата предполагает, что этот препарат может быть эффективным при непереносимости аллопуринола. Аллопуринол назначают в дозе 300 мг/сут, если уровень мочевой кислоты в сыворотке крови составляет более 380 мкмоль/л, в моче – более 4 ммоль/сут. Дозу аллопуринола 100 мг в день назначают в случае повышения содержания мочевой кислоты в моче более 4 ммоль/сут при нормальном уровне мочевой кислоты в сыворотке. Максимальная доза составляет 800 мг/день.

В настоящее время известна масса молекул, обладающих превосходным ингибирующим эффектом на уреазу. Однако на рынке наблюдается значимая нехватка препаратов-ингибиторов уреазы, так как лишь немногие из них прошли клинические испытания [42] Гидроксамовые кислоты [43, 44] и фосфорамидаты – наиболее известные ингибиторы уреазы [45, 46].

Ацетогидроксамовую кислоту назначают при трипельфосфатных камнях. Препарат ингибирует уреазу бактерий, снижает уровень аммония и таким образом подкисляет мочу. Ацетогидроксамовую кислоту целесообразно применять после удаления трипельфосфатных камней. Препарат также назначают при неполном удалении камня и при неэффективности антимикробной терапии, проводимой в соответствии с данными бактериологического исследования мочи. Если бактерии не продуцируют уреазу, применение ацетогидроксамовой кислоты неэффективно. Препарат назначают в дозе 250 мг внутрь 3–4 раза в сутки.

Ингибиторы синтеза простагландинов – диклофенак, индометацин – по 25 мг 3 раза в день эффективны для больных тяжелыми формами кальций-оксалатного нефролитиаза.

Натрия бикарбонат в дозе 4 и 5 г в день применяют пациенты, устойчивые к проведению терапии цитратными смесями.

Магний формирует растворимые комплексы с оксалатом и является терапевтической альтернативой цитратным смесям. Рекомендуется применение магниевой соли аспарагиновой кислоты в дозе 200–400 мг/день (8,25–16,5 ммоль/сут.). (Панангин, Аспаркам) по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 2,5–3 мес. каждые полгода. Альтернативные препараты: магния цитрат, магния оксид, магния гидроксид.

Препараты витамина D. Витамин D необходим для обеспечения широкого спектра физиологических процессов и оптимального состояния здоровья. Посредством активации рецепторов в органах-мишенях витамин D обусловливает повышение всасывания кальция в кишечнике за счет увеличения образования внутри энтероцитов кальцийсвязывающих белков, ответственных за его транспорт, регуляцию костной резорбции, нормализацию процессов костного ремоделирования и вымывание кальция из костей, усиление реабсорбции кальция в различных отделах нефрона, подавление секреции ПТГ. Низкий уровень 25(OH)D в сыворотке (гиповитаминоз D) обратно коррелирует с избыточной массой тела, абдоминальным ожирением и инсультом, метаболическим синдромом, ассоциируется с повышением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктом миокарда, диабетом и всеми причинами преждевременной смерти [47]. В течение многих лет были опасения, что добавка витамина D может увеличивать риск почечных камней и других побочных эффектов, связанных с нарушением обмена кальция [48]. Кокрановский обзор 2014 г. сообщил об увеличении числа случаев почечного камня в четырех исследованиях среди участников, принимающих витамин D в сочетании с кальцием (коэффициент риска [ОР]=1,17; 95% ДИ: 1,02, 1,34; P=0,02) [49]. Однако систематический обзор 2016 г. показал, что прием любой дозы витамина D2/D3 в течение 6 мес. и более не увеличивал риска нефролитиаза (ОР=0,66; 95% ДИ: 0,66, 1,09; p=0,10) [50] Исследование [51] подтвердило безопасность ежемесячного добавления 100 тыс. МЕ витамина D3 и не выявило связи с увеличением заболеваемости МКБ или гиперкальциемией по сравнению с плацебо у взрослых. Медиана наблюдения составила 3,3 года.

Пиридоксин (витамин В6) применяют в лечении гипероксалурии при кальций-оксалатном нефролтиазе. Назначают в дозе 300 мг/сут по крайней мере в течение года (при регулярном контроле уровня щавелевой кислоты в моче). В отсутствие эффекта после года терапии лечение следует прекратить. В случае эффективности следует поддерживать данную дозу или увеличить ее до 1 г/сут. Однако, по данным некоторых исследований, связь между потреблением витамина В6 и риском формирования кальций-оксалатных камней имеет противоречивые результаты. Исследование, проведенное P.M. Ferraro et al. [52], показало отсутствие связи между потреблением витамина В6 и риском формирования мочевых камней.

Выше мы подробно обсудили рекомендации общей метафилактики, которые должны быть предложены пациентам с МКБ. При уролитиазе важно оценить качество жизни пациента в связи с рекомендуемыми, иногда довольно радикальными изменениями образа жизни в отношении как питьевого режима, так и режима питания, длительности и регулярности приема лекарственных препаратов. Принципы медикаменозной метафилактики для пациентов с камнями различного химического состава сформулированы на основании рекомендаций EAU, AAU и РОУ 2018 г. [53–55].

Медикаментозная (специальная) метафилактика у пациентов с камнями, содержащими кальций. К камням, содержащим кальций, относятся конкременты, состоящие из кальция-оксалата моногидрата и дигидрата (вевеллит, ведделлит), кальций-фосфатные, смешанные кальций-оксалатные и кальций-фосфатные, сюда же можно отнести смешанные камни с большей или меньшей составляющей мочевой кислоты. Безусловно, можно встретиться с различным микстом минералов, образующих камень. Особенно часто это встречается среди пациентов, которые проводили диетическую и лекарственную терапию бесконтрольно. Примером может служить камень, состоящий из смеси гидроксиапатита, струвита, моноурата аммония или кальция оксалата моногидрата, мочевой кислоты, гидроксиапатита. Особый интерес камни такого состава представляют при определении плана и объема метафилактических мероприятий. Указанные ситуации мы разберем несколько ниже.

Медикаментозная метафилактика у пациентов с кальций-оксалатным типом камнеобразования. При гиперкальциурии абсорбтивного и реабсорбтивного/почечного типа назначаются тиазидные диуретики, алкализирующие цитратные смеси, нейтральный ортофосфат калия, препараты магния. Ограничение потребления кальция не рекомендуется.

При резорбтивном типе гиперкальциурии первостепенно исключение первичного гиперпаратиреоза. Проводят обследование паращитовидных желез, при необходимости выполняют паратиреоидэктомию. Медикаментозную терапия проводят препаратами, содержащими кальцитонин, бисфосфонатами.

При почечно-канальцевом ацидозе I типа (RTA I) применяют алкализирующие цитратные смеси, бикарбонат натрия, бисфосфонаты, при гипоцитратурии, гиперурикозурии – алкализирующие цитратные смеси, аллопуринол, фебукостат.

Первичная гипероксалурия – наследственное заболевание, связанное с гиперпродукцией оксалата. Различается несколько типов первичной гипероксалурии в зависимости от снижения активности того или иного фермента. Первичная гипероксалурия тип 1 (ПГ1) – редкое наследственное заболевание, в биохимическом анализе крови повышен уровень гликолота (аутосомно-рецессивное нарушение метаболизма глиоксалата, обусловленное недостаточностью в печени фермента аланинглиоксилатаминотрансферазы). На клиническом уровне имеет место заболевание почек, на молекулярном – печени. Первичная гипероксалурия тип 2 (ПГ2) характеризуется повышением в биохимическом анализе крови уровня L-глицериновой кислоты (недостаток промежуточного фермента глиоксалатаредуктазы, участвующего в превращении глиоксалата, – (токсичен) в гликолат). Клинические признаки гипероксалурии типа 1 и 2 одинаковы. Медикаментозное лечение гипероксалурии чаще всего безуспешно. Рекомендуемое лечение – алкализирующие цитратные смеси, натрия бикарбонат, пиридоксин, одномоментная пересадка печени и почки.

Медикаментозная метафилактика у пациентов с кальций-фосфатным и фосфатным «инфекционным» типами камнеобразования. Различают несколько форм фосфата кальция в составе мочевых камней. Наиболее распространенные – это камни, состоящие из гидроксиапатита (Са5 (PO4) 3 (OH)), из брушита (CaHPO4-2H2O) и карбонатного апатита (Са5 (PO4, CO3) 3 (F, OH, Cl)). Камень из брушита предполагает активное течение МКБ с частым рецидивированием и бурным ростом камня. При выявлении камня из карбонатного апатита следует направлять усилия на исключение инфекций мочевых путей (ИМП). Фосфатный тип нефролитиаза встречается в педиатрической и гериатрической практике среди женщин значительно чаще, чем среди мужчин. Для заболевания характерны высокий риск воспалительных осложнений вплоть до развития пионефроза и паранефрита, а также высокая частота рецидивного камнеобразования. Встречаемость рецидивов заболевания достигает 70%, и их вероятность существенно возрастает при наличии резидуальных конкрементов после различных видов вмешательств. Особенности образования и рецидивирования фосфатных камней требуют особого акцента на исследовании суточных колебаний уровня рН мочи и бактериологическом исследовании мочи. Исследования В. В. Черненко и соавт. [56] установили прямую зависимость химического состава камня от наличия в моче определенного вида инфекционного возбудителя. Наличие в моче Proteus, щелочной среды рН 7,0–8,0 приводит к образованию струвитного камня. Выявление патогенной E. coli сопровождается обнаружением камней из брушита, ньюберита, гидроксилапатита (условно инфекционные). При смешанных камнях, струвит+вевеллит, струвит+ведделлит, характерной микрофлорой является Pseudomonas spp. (инфекционный камень). В камнях, состоящих из кальций-оксалата (вевеллит+ведделлит), чаще выявляется Enterococcus spp., из гидроксилапатита+вевеллита – Staphylococcus spp., Streptococcus spp.+E. coli. Образование фосфатного камня происходит по следующей схеме: мочевина гидролизируется в аммиак, аммиак в аммоний и углекислоту в присутствии бактериальной уреазы, ощелачивает среду и способствует образованию гидроокиси алюминия, создавая условия для формирования камня. Каскад химических реакций наряду с физиологической концентрацией магния создает условия, необходимые для преципитации струвита, а высокие концентрации кальция, фосфата, карбоната способствуют преципитации карбонатапатита и гидроксилапатита. В норме цитрат, являясь мощнейшим ингибитором камнеобразования, формирует комплексы с кальцием и магнием для торможения агрегации камнеобразующих веществ, но этот эффект теряется вследствие метаболической активности бактерий, снижающих уровень мочевого цитрата. Струвитные камни чаще представляют собой смесь струвита и карбонатапатита. В отличие от них камни фосфата кальция состоят из апатита и брушита, формируются в слабокислой, нейтральной или слабощелочной среде с рН выше 6,5 и считаются «инфекционно зависимыми» камнями. Показатели суточной мочи могут служить подсказкой к предположениям о типе рецидивного камнеобразования: при уровне фосфора в моче более 35 ммоль/л в сутки возможно формирование струвитного камня; при уровне цитрата в моче менее 2,5 ммоль/л в сутки возникает подозрение на почечный канальцевый ацидоз; при профиле рН мочи более 6,8 необходимо исключать инфекцию, а при профиле рН мочи менее 5,8 необходимо исключать почечно-канальцевый ацидоз. Важный момент – необходимость в предоперационном периоде идентифицировать возбудителя и определить его чувствительность к антибиотикам, рН мочи, назначить адекватную антибактериальную терапию с целью снижения воспалительного процесса в почке. В послеоперационном периоде абсолютно необходимо проведение длительной антибактериальной терапии и терапии, направленной на подкисление мочи. Таким образом, в процессе метафилактики при фосфатном типе камнеобразования необходимо стремиться к полному освобождению мочевых путей от камней, эрадикации бактерий и ликвидации нарушений уродинамики и воспалительного процесса в мочевых путях и рекомендовать применение кислых продуктов питания и напитков (проводят после выведения из почечно-канальцевого ацидоза I типа). Почечно-канальцевый ацидоз I типа (ПКА I) компенсируют назначением алкализирующих цитратных смесей, натрия бикарбоната. Ограничивают поступление животных белков максимум до 150 г/сут, обеспечивают достаточный прием кальция 800–1000 г/сут. Подкисление мочи проводят препаратами метионин, кенмакс, афлазин, литовит и др. в комбинации с хлористым аммонием. Большое значение уделяют фитотерапии, назначая марену красильную, марелин, пролит, другие фитосборы. Напротив, применение фитолизина не рекомендуется при фосфатном типе камнеобразования в связи с эффектом ощелачивания мочи. При экскреции фосфатов более 35 ммоль/сут назначается гидроксид алюминия до 3,5 г/сут. за 2–3 приема, обеспечивающий абсорбцию фосфата в кишечнике путем формирования нерастворимого фосфата алюминия. При гиперкальциурии назначают тиазидные диуретики по 25 мг в сутки (при необходимости с увеличением дозы под контролем экскреции кальция). Особенно это показано в случае камней из брушита и пациентам с явно выраженной гиперкальциурией. Проводят обследование паращитовидных желез для исключения первичного гиперпаратиреоза. В особых случаях острых инфекций назначают ацетогидроксамовую кислоту.

Специальная метафилактика пациентов с камнями из мочевой кислоты (могут быть растворены медикаментозным способом у 90% больных). К основным пунктам относятся поддержание адекватного диуреза с применением щелочных минеральных вод с высокой концентрацией бикарбоната, цитрусовых соков; медикаментозное подщелачивание мочи – алкализирующими цитратными смесями (калия цитрат и натрия бикарбонат, калия-натрия цитрат, натрия бикарбонат). В случае низких значений рН, несмотря на применение цитратов, назначают ацетазоламид по 250 мг 1 раз в день на ночь в течение 1–2 мес., при выявлении гиперурикемии, гиперурикозурии – аллопуринол, алломарон – 100–300 мг 1 раз в сутки. Целью медикаментозного лечения больных мочекислым литиазом служат нормализация нарушений пуринового обмена, растворение конкремента, предотвращение образования камней. Литолиз – это сложный биохимический процесс. Цитратные препараты не могут влиять на все патогенетические факторы уратного нефролитиаза, поэтому необходим дифференцированный подход к оценке гиперурикемии. Только после нормализации пуринового обмена можно ожидать эффекта от цитратной терапии. Для профилактики рецидива среднесуточные показатели рН мочи должна находиться в пределах 6,2–6,8. При проведении литолиза уровень рН мочи необходимо поддерживать в пределах 7,0–7,2.

По нашему мнению, целесообразна следующая схема подбора дозы цитратных смесей при проведении литолиза, состоящая из трех этапов:

1-й этап – в течение 3–5 дней измеряют показатели рН мочи до еды в строго определенное время (в 8.00; 14.00; 20.00) при обычном питьевом и пищевом режиме без применения цитратных смесей. Определяют средние уровни утреннего, дневного и вечернего показателей рН мочи.

2-й этап – в течение 3–5 дней на фоне соблюдения диеты с ограничением пуриновых оснований и увеличения питьевого режима на 30–40% проводится измерение показателей рН мочи в те же часы и определяют средние значения утреннего, дневного и вечернего показателей рН мочи.

3-й этап – на этом этапе назначаются цитратные смеси и аллопуринол/фебукостат в необходимой дозе. Назначаются цитратные смеси (Блемарен) по 1 шипучей таблетке после еды в соответствии с аннотацией производителя. Для облегчения коррекции дозировки индивидуальный подбор препарата основывается на контрольных измерениях рН мочи, проведение которых обязательно в те же часы. Изменение дозировки препарата не должно превышать половины таблетки на прием. Для принятия решения об изменении дозы принимаемого препарата целесообразно продолжать прием в выбранной дозе не менее 2–3 дней.

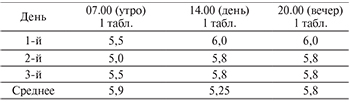

Пример. При указанных ниже показателях лечение начинают с назначения Блемарена по 1 таблетке 3 раза в день. По результатам измерений в течение 2–3 дней определяют среднее значение рН в утреннее, дневное и вечернее время.

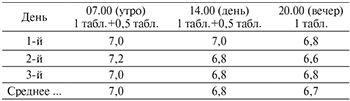

Важно, что для повышения дневного или вечернего показателя необходимо повышать утреннюю или дневную дозировку, т.е. увеличивать дозу принимаемого препарата необходимо заблаговременно. В данном случае для повышения дневного и вечернего показателей необходимо увеличивать утреннюю и дневную дозировки.

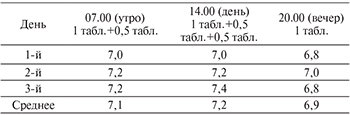

Для повышения вечернего показателя необходимо увеличивать дневную дозировку.

После достижения колебаний рН в диапазоне 7,0–7,2 пациент принимает препарат в течение 3–4 нед. При этом обязателен контроль УЗИ, биохимии крови, мочи и наблюдение урологом. При алкализации мочи вследствие действия цитратов образуется енольная форма мочевой кислоты, которая, взаимодействуя с ионами натрия и калия, образует хорошо растворимые соли мочевой кислоты. Препарат применяется длительно. Прекращение приема цитратных препаратов ведет к быстрому возвращению рН мочи к резко кислым значениям, и угроза камнеобразования повышается. Частота рецидивов мочекислого нефролитиаза достигает 60–70%. В случае когда проведение терапии цитратными смесями невозможно, альтернативой служит употребление продуктов питания с высоким содержанием клетчатки (злаки, пшеничные и ржаные отруби, яблоки и др.). При проведении профилактической терапии дозы цитратов могут быть значительно снижены употреблением гидрокарбонатных щелочных и слабощелочных минеральных вод типа Боржоми, Пролом, Есентуки, Смирновская, Славяновская, Бжни, Архыз, Волжанка и др. В отсутствие камня целесообразно применение микродоз цитратных смесей как донатора цитратов с целью поддержания значений рН мочи не ниже 6,2–6,4. Дополнительное применение минеральных вод на фоне продолжающихся диетических ограничений вполне способно предотвращать процесс камнеобразования.

Небезызвестно, что через 1,5–2,0 мес. лечения стабильными дозами цитратов происходит увеличение экскреции аммиака на фоне уменьшения содержания глутамина в крови, приводящее к снижению уровня рН мочи и снижению эффективности литолиза. Увеличение доз цитрата приводит к снижению синтеза аммиака и, соответственно, повышению показателей рН мочи, но одновременно резко усиливает образование малорастворимых солей щавелевой кислоты, как следствие – прекращение литолиза, так как оксалаты осаждаются на поверхности камня. В таких условиях целесообразно добиваться повышения рН добавлением к цитрату бикарбоната натрия, в связи с тем что уровень бикарбоната в крови играет ключевую роль в определении степени почечной экспрессии цитрата. Рекомендовано увеличение приема указанных щелочных минеральных вод, удержание значений рН в пределах 6,2–6,4. Литолиз будет идти медленнее (чем мог бы идти при высоких показателях рН), но он будет продолжаться.

Специальная метафилактика пациентов с камнями из урата аммония (в отличие от камней из мочевой кислоты, образование и рост камней урата аммония происходят только при рН мочи >6,5 и наличии инфекции). Химическое растворение камней из урата аммония невозможно. Рекомендована диета с ограничением поступления пуринов. В связи с особенностями условий камнеобразования необходимы поддержание уровня рН мочи ниже 6,5, адекватная антибактериальная терапия в соответствии с результатами бактериологического исследования. При необходимости проводят подкисление мочи метионином или аммония хлорида (уровень рН мочи 5,8–6,2). При гиперурикемии, гиперурикозурии назначают аллопуринол/флебукостат под контролем уровня мочевой кислоты сыворотки крови.

Специальная метафилактика пациентов с камнями из 2,8-дигидроаденина (2,8-ДГА). Химическое растворение камней из 2,8-ДГА камней невозможно при физиологическом состоянии, так как растворимость 2,8-ДГА при значениях рН мочи в пределах 5,0–8,0 очень низкая и повышается лишь при уровне рН мочи более 9,0. Рекомендуют увеличение суточного объема мочи >2,5 л, снижение поступления пуринов с пищей. Медикаментозную терапию проводится назначением высоких доз аллопуринола – 300–600 мг/сут.

Специальная метафилактика у пациентов с камнями из ксантина. Химическое растворение ксантиновых камней невозможно. В настоящее время нет возможности для медикаментозного лечения первичной ксантинурии. Лечение аллопуринолом не эффективно. Проводят делюцию мочи – суточный диурез более 2,5 л. Рекомендуется снижение потребления пуринов, поддержание рН мочи на уровне 8,0.

Специальная метафилактика пациентов с цистиновыми камнями. Для пациентов с камнями из цистина характерно, что при исследовании сыворотки крови выявляются нормальные уровни биохимических показателей. При проведении метафилактики показано существенное увеличение диуреза, диета с ограничением пуринов и натрия. В детском возрасте протеины ограничивать нельзя. Лекарственная терапия: назначают цитратные смеси, дозировку подбирают индивидуально для достижения рН мочи больше 7,5–8,0. Длительность приема должна составлять не менее 6 мес. под врачебным наблюдением и контролем общего анализа мочи не реже 1 раза в месяц. Проводят терапию пеницилламином внутрь по 250 мг 4 раза в сутки взрослым или 10–50 мг/сут в 5 приемов детям или аскорбиновой кислотой 3–5 г в день при экскреции цистина меньше 3–3,5 ммоль/сут. Длительность приема не менее 6 мес. под строгим ежемесячным контролем клинического анализа крови и мочи. При экскреции цистина более 3,5 ммоль/сут назначают каптоприл 75–150 мг или тиотропин (Tiotropil, Thiola) 250–2000 мг/сут.