Новая парадигма о нестерильности мочи здорового человека заставляет по-новому взглянуть на проблему бессимптомной бактериурии, выбор метода лечения рецидивирующего цистита. К чему стремиться: избавить пациентку от симптомов заболевания, значительно повысив качество жизни, или добиваться стерильности мочи, принося в жертву нормальную микрофлору влагалища и кишечника или усугубляя уже имеющиеся нарушения? Вопрос абсолютно не праздный.

Неосложненный цистит определяется как острый, спорадический или рецидивирующий у небеременных женщин пременопаузального возраста, у которых не выявлено анатомических и функциональных нарушений мочевыводящих путей или сопутствующих заболеваний (EAU, 2017).

Главной проблемой является то, что цистит, острый или рецидивирующий, только для половины женщин служит причиной нарушения мочеиспускания. Несмотря на это, почти каждая женщина с учащенным и/или болезненным мочеиспусканием, обращающаяся к терапевту, гинекологу или урологу, говорит, что она страдает хроническим циститом. Это требует от специалиста, из-за недостатка времени не имеющего на амбулаторном приеме возможности проанализировать жалобы, собрать анамнез, уточнить наличие факторов риска, назначения антибактериального препарата. Частота ошибки при таком подходе значительно увеличивается. Возможными причинами нарушения мочеиспускания могут быть гиперактивный мочевой пузырь, синдром болезненного мочевого пузыря/интерстициальный цистит, генитоуринарный синдром, воспалительное заболевание органов малого таза и т.д., это может быть цистит, но не бактериальной, а вирусной природы. А может быть цистит бактериальный, но ведь у нас пока нет результатов общего анализа мочи, тем более посева, а эмпирическая терапия при рецидивирующем цистите далеко не всегда эффективна и считается вынужденной мерой. Такой подход (повторное назначение эмпирической терапии) возможен только после анализа того, что уже принимала пациентка, выяснения причин: почему ранее назначенная терапия или самолечение оказались неэффективными? В связи с этим основная задача подтвердить наличие цистита и убедиться в бактериальной природе заболевания. Казалось бы, все просто и необходимо только следовать рекомендациям, имеющим доказательную базу.

Для постановки диагноза «неосложненный цистит» необходимы:

- наличие ≥2 клинических симптомов;

- отсутствие выделений из влагалища;

- положительные результаты лабораторных анализов мочи;

- наличие микроорганизмов в посевах мочи на питательных средах в количестве ≥103 КОЕ/мл [1, 2].

Не следует забывать, что для пациентки пременопаузального возраста диагноз острого цистита должен основываться прежде всего на клинических симптомах, поэтому использование валидированных опросников, в частности Шкалы оценки симптомов острого цистита (ACSS), в значительной степени облегчает задачу клинициста. Пороговое значение 6 баллов при оценке характерных симптомов имеет чувствительность 91,2% и специфичность 86,5% в отношении прогнозирования острого цистита [3]. https://www.zdorovieinfo.ru/wp-content/uploads/2020/12/cistit.pdf

В соответствии с рекомендациями EAU и Федеральными клиническими рекомендациями для пациенток постменопаузального периода с симптомами цистита общий анализ мочи абсолютно необходим [1, 4].

Проблемы, возникающие на стыке врачебных специальностей, – одни из самых сложных: каждый врач считает себя ответственным за диагностику и лечение строго определенного перечня заболеваний, касающихся конкретной системы организма. Принцип «лечить нужно не болезнь, а больного» давно превратился в декларацию: на практике ему мало кто следует. Поскольку далеко не каждая пациентка представляет, «какому доктору на что жаловаться», на поиск вполне очевидных решений могут уйти месяцы и годы. Одна из таких ситуаций – дизурия, возникающая хотя бы раз в жизни у каждой женщины [5].

В большинстве случаев неосложненные инфекции нижних мочевыводящих путей (ИНМП) – моноинфекции, вызванные эндогенной микрофлорой, самый частый возбудитель неосложненных инфекций мочевых путей – уропатогенные штаммы E. сoli, на долю которой приходится до 75% случаев заболевания. Гораздо реже выявляются другие представители энтеробактерий – Klebsiella pneumoniae (6%) и Proteus mirabilis (2%); Staphylococcus saprophyticus и Enterococcus spp. отвечают за 6% и 5% случаев соответственно [6].

Согласно рекомендациям EAU, Федеральным клиническим рекомендациям, клиническим рекомендациям Минздрава России, при остром неосложненном цистите показано применение антибактериальной терапии, так как при сравнении с плацебо результаты лечения с применением антибиотиков лучше [7].

Препаратами выбора во всех представленных рекомендациях являются фосфомицина трометамол и нитрофураны. К альтернативным препаратам отнесены цефалоспорины, применять которые целесообразно, если доказана чувствительность возбудителей к указанной группе препаратов. Основанием указанных рекомендаций служат результаты как международных (NoDARS – UTI [8]), так и российских (ДАРМИС-2018 [9]) исследований по изучению резистентности возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей. Фторхинолоны не рекомендованы к лечению как неосложненных острых, так и рецидивирующих ИНМП из-за высокого риска возникновения нежелательных побочных эффектов и постоянного роста резистентности возбудителей, в первую очередь E. coli, к указанной группе препаратов.

С какими ошибками и проблемами приходится сталкиваться при выборе препаратов? Во-первых, при обращении пациентки, как отмечено выше, врач не всегда располагает результатами бактериологического исследования. То есть выбор препарата происходит эмпирически – на основании вышеназванных рекомендаций, а не только собственного клинического опыта, что безусловно важно. Во-вторых, на прием очень часто приходит пациентка, страдающая рецидивирующими ИНМП в течение ряда лет и получавшая все возможные препараты, в эффективность которых уже не верит, так как болезнь постоянно рецидивирует. Причина чаще всего не в неэффективности того или иного препарата, а в том, что у каждой пациентки с РИНМП есть те или иные факторы риска возникновения как самих ИНМП, так и рецидивов. И пока не будут выявлены эти факторы риска, не проанализирована их роль в развитии рецидивов и не предпринята попытка их устранения, никакая самая эффективная антибактериальная терапия не сможет решить проблему.

Основные факторы риска рецидивов ИМП [10–13].

Биологические:

- анамнез ИМП;

- сахарный диабет;

- гипоэстрогенемия.

Поведенческие:

- частота половых актов;

- использование диафрагм и спермицидов;

- последствия недавнего использования антибиотиков.

Урогенитальные:

- недержание мочи;

- обструкция мочевыводящих путей;

- детрузорно-сфинктерная диссинергия.

Обследование пациенток должно быть направлено на выявление указанных факторов риска с последующим их устранением по возможности.

Следует помнить, что для эффективного использования антимикробных препаратов, основного и обязательного компонента терапии ИНМП необходимы данные не только о структуре возбудителей, но и о чувствительности уропатогенов в регионе. Несмотря на то что основной возбудитель ИМП (E. coli) природно чувствителен ко многим антибиотикам, рациональный выбор препарата в настоящее время ограничен уровнем резистентности уропатогенов. Общепринято, что антимикробные препараты не должны применяться в качестве эмпирической терапии, если уровень резистентности к ним превышает 10–20% в популяции. Именно поэтому для определения возможности использования антимикробных препаратов различных групп в качестве эмпирической и этиотропной терапии ИМП крайне необходимы данные, позволяющие определить изменения этиологии и резистентности возбудителей к ним. Результаты исследования ДАРМИС-2018 служат тому подтверждением (см. рисунок) [9].

Резистентность грамотрицательных бактерий – значительная проблема во всем мире, особенно среди энтеробактерий, продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра (БЛРС). По сравнению с результатами исследования ДАРМИС-2010–2011 [14] значительно снизилась чувствительность E. coli к ципрофлоксацину – c 89 до 60,4%; ампициллину – с 62 до 42,1%; ко-амоксиклаву – с 64,3 до 57%. При этом сохраняется высокая чувствительность к фосфомицину (98,4%) и нитрофурантоину (97,9%), что безусловно делает их препаратами выбора лечения больных неосложненными ИНМП.

В обновленных Федеральных клинических рекомендациях (2020) в качестве препаратов первой линии лечения острого неосложненного цистита рекомендованы фосфомицина трометамол внутрь 3 г однократно; фуразидин внутрь 100 мг 3 р/сут. 5 дней; нитрофурантоин внутрь 100 мг 3 р/сут. 7 дней.

В качестве альтернативных препаратов рассматриваются цефиксим внутрь 400 мг 1 р/сут. 5 дней; нифурател внутрь 200–400 мг 3 р/сут. 7 дней. Как препараты, имеющие достаточную доказательную базу, они должны применяться только при наличии установленной чувствительности, в первую очередь к цефиксиму.

Препаратами выбора для лечения неосложненных ИНМП по-прежнему остаются фосфомицина трометамол и препараты нитрофуранового ряда в связи с высокой эффективностью и безопасностью, доказанными в многочисленных исследованиях и клиническим опытом. Несоответствие между частым применением фосфомицина и препаратов нитрофуранового ряда и низким уровнем резистентности к ним можно объяснить как узкими показаниями к назначению препаратов (острый, рецидивирующий цистит, профилактическое применение перед инвазивными урологическими процедурами, для посткоитальной профилактики), так и потерей патогенности бактерий, резистентных к фосфомицину [16, 17].

Препараты группы нитрофуранов (точнее, 5-нитрофуранов) служат классическим синтетическим химиотерапевтическим средством с широким антимикробным спектром действия. Это второй после производных сульфаниламида класс антимикробных лекарственных средств с преимущественной активностью в отношении довольно большого количества аэробных бактерий; некоторые производные нитрофурана имеют также противогрибковое и антипротозойное действия. Несмотря на более чем 60-летний опыт применения нитрофуранов, в клинической практике сохраняется высокая чувствительность к ним основного возбудителя ИНМП – E. coli.

Первыми нитрофурановыми антимикробными препаратами стали нитрофурантоин, который был синтезирован в 1952 г. в США, и фуразидин, синтезированный в 1954 г. в СССР. В отличие от молекулы нитрофурантоина, он содержит дополнительную группу, этилен (-СН=СН-), в положении второго фуранового кольца. Наличие данной группы определяет повышенную антибактериальную активность фуразидина и незначительно изменяет фармакокинетические свойства. G. Szozda et al. [18] провели сравнительный анализ противобактериальной активности нитрофуранов, включая фуразидин и нитрофурантоин. Фуразидин был более активен, чем нитрофурантоин. Среди изученных бактерий, Citrobacter spp., Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, МПК ниже 25 мг/мл для фуразидина была определена в отношении 25 штаммов, для нитрофурантаина – только 3.

Механизм действия нитрофуранов на микробную клетку многофакторный и состоит в повреждении рибосомальных белков бактерий, что приводит к нарушению сразу нескольких параметров ее жизнедеятельности: синтеза белка, аэробного энергетического метаболизма, синтеза нуклеиновых кислот и клеточной стенки [19]. Благодаря такому многофакторному действию к фуразидину, как и к другим нитрофуранам, у клинических штаммов микроорганизмов достаточно медленно развивается резистентность, что считается важным свойством всего класса препаратов [20].

Не теряют актуальности самые первые нитрофураны нитрофурантоин (фурадонин), фуразолидон и предложенный позднее фуразидин (фурагин). Большинство нитрофуранов после введения внутрь хорошо всасываются, но биодоступность препаратов варьируется от 50 до 90–95%. Нитрофураны быстро выводятся из организма путем клубочковой фильтрации. Период полувыведения из крови колеблется в пределах 60 мин. Терапевтические уровни препаратов достигаются только в моче и в содержимом кишечника [21]. Период полувыведения (Т1/2) из крови для большинства препаратов находится в пределах 1 ч (для нитрофурантоина – 1,0±0,2 ч). Концентрации в плазме крови низкие, кроме того, варьируются в значительных пределах. Терапевтический уровень препаратов (концентрации, значительно превышающие МПК) достигается только в моче и в содержимом кишечника.

Фуразидин представляет собой аналог нитрофурантоина, который имеет более сильный эффект, чем его исходное соединение, на грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также по сравнению с сульфонамидом и некоторыми антибиотикорезистентными патогенными штаммами. Активность фуразидина увеличивается в кислой моче. Чем выше значение рН, тем больше уменьшается его эффективность. Фуразидин используется как при острых, так и при хронических инфекциях мочевыводящих путей. Основным достоинством этой группы антимикробных препаратов служит медленное развитие к ним резистентности со стороны возбудителей урогенитальной инфекции. Очень важно, что в процессе длительного лечения резистентность бактерий к фуразидину не развивается [22–24].

В клинике урологии РМАНПО на базе ГКБ им. С. П. Боткина с ноября 2018 по апрель 2019 г. проведено изучение эффективности и безопасности применения препарата Урофурагин в лечении больных, страдающих рецидивирующими ИНМП. Действующее вещество Урофурагина – фуразидин, содержание которого в 1 таблетке составляет 50 мг. Действующее вещество препарата Урофурагин – Furazidin – поставляется из Испании компанией Menadiona, SL© (Менадиона).

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный – 27,50 мг, сахароза – 13,75, кремния диоксид коллоидный безводный – 1,25, стеариновая кислота – 7,50 мг. Вспомогательные вещества общеизвестные, безопасные, широко используемые в Европейской Фармакопеи. Не содержит лактозы, что улучшает переносимость препарата.

В группу исследования были включены 20 пациенток в возрасте от 18 до 80 лет, средний возраст составил 48 лет, средняя продолжительность заболевания – 11,9 (1,5–48) года.

Причиной обращения послужило обострение ИНМП. Пациентки обращались со следующими жалобами: частые, болезненные позывы к мочеиспусканию, боль в мочевом пузыре, учащенное, болезненное мочеиспускание, рези при мочеиспускании, дискомфорт в мочеиспускательном канале, дискомфорт во влагалище, примесь крови в конце мочеиспускания, жжение в уретре, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, боли во время полового акта.

Отягощенный аллергологический анамнез имел место у 5 больных с наличием аллергии на флюконазол (1); цифран, бисептол; пищевая аллергия (1); витамин B6 (1); никотиновую кислоту (1); пенициллин (1).

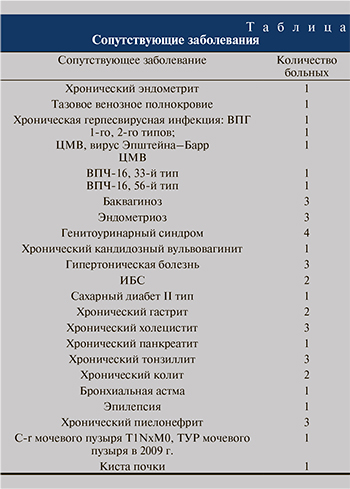

Сопутствующие заболевания вне обострения на момент обращения в клинику выявлены у 17 пациенток (см. таблицу).

Сопутствующие заболевания вне обострения на момент обращения в клинику выявлены у 17 пациенток (см. таблицу).

Масса различных, часто воспалительных сопутствующих заболеваний служит одним из факторов риска развития рецидивов.

Анатомические изменения имели место в 5 наблюдениях: опущение стенок влагалища – в 1, вагинализация наружного отверстия уретры с наличием положительного симптома Хиршхорна – в 4. У этих четырех пациенток начало заболевания было связано с началом половой жизни, однако в последующем посткоитальный уретрит и цистит имели место только у 1 из 4 женщин. Таким образом, сама по себе аномалия развития с таким атипичным расположением наружного отверстия уретры не служит показанием к оперативному лечению – транспозиции уретры в классическом варианте или в модификации (экстравагинальная транспозиция уретры по Б. К. Комякову). Должна быть связь возникновения цистита с половым актом на фоне указанной аномалии, что случается не всегда, хотя в анамнезе бывает четкое указание на связь начала заболевания (первый эпизод цистита) с началом половой жизни.

У нескольких пациенток был отягощен акушерский анамнез: в трех случаях имел место выкидыш, в двух – внематочная беременность, одной больной выполнено кесарево сечение. Максимальное количество беременностей было 4, максимальное количество родов – два; искусственное прерывание беременности имело место трижды у 1 пациентки, дважды – у четырех пациенток, однократно – также у четырех пациенток.

У 4 пациенток учащение обострений цистита было связано с наступлением менопаузы, хотя циститом с редкими обострениями они страдали задолго до наступления менопаузы. Говоря о возрастных изменениях гормонального фона, следует помнить, что рецепторы к половым стероидам присутствуют во всех структурах урогенитального тракта: во влагалище и нижних половых путях расположено примерно 60% эстрогеновых рецепторов, в мочевом пузыре и уротелии – 40% [25]. Генитоуринарный менопаузальный синдром в качестве основного термина принят в 2014 г. Международным обществом специалистов по менопаузе (International menopause society, IMS) [26]. Недостаток эстрогенов у женщин в постменопаузе остается основным фактором риска рецидивов ИМП.

Лейкоцитурия имела место у всех больных. Бактериурия выявлена у 18 из 20 пациенток: E. сoli в титрах 103–107 КОЕ/мл – у 16 женщин, K. pneumonia (титр 107 КОЕ/мл) – у 1, ассоциация возбудителей (E. faecalis + E. сoli) – у 1.

Лечение больных включало поведенческую терапию (прием достаточного количества жидкости, регулярное опорожнение мочевого пузыря, исключение острой, раздражающей пищи, контроль функции кишечника); антибактериальную терапию – Урофурагин 100 мг 3 раза в день в течение 7 дней.

В результате проведенного лечения клиническая эффективность применения Урофурагина составила 98%, бактериологическая – 96%, что позволило сделать вывод: препарат может являться препаратом выбора в лечении больных, страдающих как острым циститом, в связи с высокой клинической и бактериологической активностью, так и рецидивирующими инфекциями нижних мочевых путей. Препарат обладает хорошим профилем безопасности: побочная реакция в виде тошноты и дискомфорта в животе имела место у одной пациентки.

Таким образом, в проблеме инфекций нижних мочевых путей у женщин мы должны делать акцент на подтверждении бактериальной природы заболевания, выявлении и по возможности устранении факторов риска, выборе и назначении антибактериального препарата с доказанной эффективностью и безопасностью.