Введение. Escherichia coli – общепризнанный возбудитель инфекции мочеполового тракта [1], в частности хронического пиелонефрита [2], наиболее частого (43–100% случаев) осложнения мочекаменной болезни [3].

Комплекс свойств инфекционного агента, обеспечивающий его иммунорезистентность и персистирование в организме хозяина, является составным компонентом патогенного потенциала возбудителя пиелонефрита [4, 5]. Способность эшерихий вызывать инфекционный процесс обусловлена в том числе наличием у них широкого спектра факторов вирулентности, которые детерминируются определенными генами [6, 7].

Цель исследования: провести сравнительную фенотипическую и генетическую оценки патогенного потенциала штаммов E. coli, изолированных от пациентов с калькулезным пиелонефритом.

Материалы и методы. В исследование вошли 78 пациентов, из них 44 (56,4%) женщины в возрасте от 27 до 89 лет (средний возраст – 57 лет). Всем пациентам проведено оперативное лечение по поводу камней почек и верхней трети мочеточников в урологическом отделении Оренбургской областной клинической больницы № 1, от всех пациентов получено информированное согласие. Конкременты из верхней трети мочеточника смещали в лоханку и удаляли методом чрескожной нефролитотрипсии и литоэкстракции. Все операции заканчивались установкой нефростомического дренажа с закрытой системой. При хирургическом вмешательстве отбирали пробы мочи из почечной лоханки для проведения бактериологического исследования. Пробы мочи доставляли в бактериологическую лабораторию в течение 1–2 ч.

Микроорганизмы выделяли в чистой культуре и идентифицировали до вида с использованием биохимических тест-систем «Lachema» («Erba Lachema s.r.o.», ЕС). Все штаммы E. coli были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили культуры, выделенные у больных калькулезным пиелонефритом в фазу обострения (n=58); 2-ю – в фазу ремиссии (n=20).

Антилизоцимную и антигемоглобиновую активность микроорганизмов (АЛА и Aнти-HbA) определяли фотометрическим методом [8] способность образовывать биопленки (БО) по методике [9], адгезивную активность – по [10].

Антицитокиновую активность (АЦА) в отношении провоспалительных (IL-6, -8) и противовоспалительных (IL-2, -10, TNF-α) цитокинов определяли по [11], sIgA-протеазную активность – в супернатантах бульонных культур с использованием иммуноферментного анализа [12].

Выделение тотальной ДНК осуществляли из бактериальных суспензий (1,5×108 КОЕ/мл; эквивалентных значению 0,5 стандарта мутности МакФарланда), приготовленных на стерильной воде из суточных агаровых культур E. coli, сорбционным методом с использованием набора реактивов «ДНК-сорб-В» («ИнтерЛабСервис», Россия), согласно рекомендации производителя.

Амплификацию проводили с использованием стандартных наборов на многоканальном амплификаторе «Терцик МС-2» («ДНК-технология», Россия) по следующему протоколу: 1 цикл – 94ºC, 5 мин; 30 циклов: 94ºC, 30 с; 55ºC, 30 с; 72ºC, 30 с; последний цикл – 72ºC, 2 мин. Продукты амплификации анализировали путем электрофоретического разделения в горизонтальном 1,7%-ном агарозном геле, окрашенном бромистым этидием, ТАЕ буферной системе с использованием стандартных наборов фирмы «ИнтерЛабСервис».

В качестве маркеров использовали маркер длин ДНК 100+ bp DNA Ladder (ЕвроГен). Положительное заключение о наличии гена делали при обнаружении в дорожке специфической светящейся полосы определенной массы, которую устанавливали по линейке молекулярных масс.

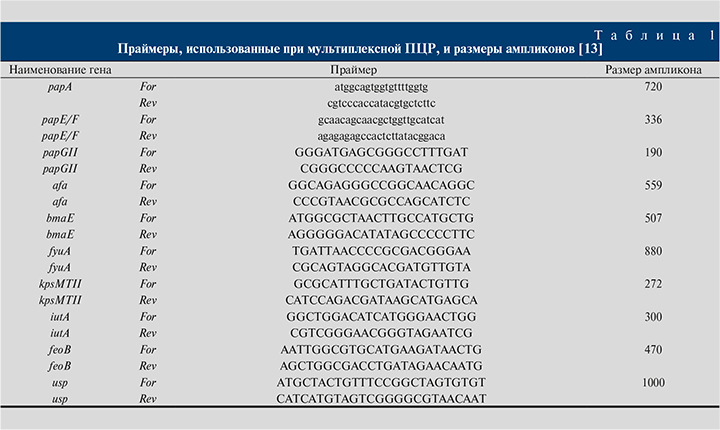

Идентифицировали следующие гены, кодирующие факторы вирулентности микроорганизмов: адгезины (pap – пили, ассоциированные с пиелонефритом: papA, papEF, papGII; afa – афимбриальный фактор адгезии, bmaE – субъединица М агглютинина), системы захвата и транспорта железа (iutAи fyuA – отвечающие за синтез сидерофоров аэробактина и йерсинеабактина, feoB – транспортер двухвалентного железа), белки синтеза полисахаридов капсулы (kspMTII – белок II группы, синтезирующий полисахарид капсулы), нуклеазы (usp – уропатогенный специфический белок) мультиплексной ПЦР с использованием подобранных праймеров (табл. 1).

Для их подбора, а также оптимальных условий проведения анализа пользовались программой PrimerSelect из пакета программ Lasergene, в том числе Megaline (Lasergene) (DNASTAR, Inc США), с целью выравнивания полученных сиквенсов. Генетические исследования выполнены на кафедре фундаментальной и прикладной микробиологии Башкирского государственного медицинского университета (Уфа).

Статистическую обработку проводили с помощью параметрических методов. Для сравнения качественных переменных рассчитывали четырехпольные таблицы, различия между фактическими и ожидаемыми значениями определяли при помощи двустороннего точного критерия Фишера. Различия считали статистически значимыми при p<0,05 [14].

Результаты. У всех больных калькулезным пиелонефритом в фазу обострения были выделены микроорганизмы, из них 50% бактерий обнаружены в моноварианте и 50% – в ассоциациях, степень бактериурии варьировалась от 103 до 105 КОЕ/мл. В структуре микроорганизмов лидирующее место занимала E. coli, доля которой составила 70%. У 20% пациентов E. coli изолировались в монокультуре, у 50% – в ассоциациях с Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa, а также с разными видами стафилококков: Staphylococcus haemolyticus, S. aureus и S. epidermidis.

Рост микроорганизмов не обнаружен у двух больных калькулезным пиелонефритом в фазу ремиссии. У 55,6% пациентов E. coli высевалась в монокультуре, у 11,1% – в ассоциации со стафилококками (S. aureus и S. epidermidis) и у 11,1% – в ассоциации с Proteus mirabilis. Штаммы P. mirabilis были выделены у 11,1% пациентов в монокультуре и у 11,1% – в ассоциации с M. morganii. Степень бактериурии варьировалась от 103 до 5×104 КОЕ/мл.

Высокая этиологическая значимость бактерий вида E. coli определила необходимость изучения фено- и генопрофилей штаммов обеих групп.

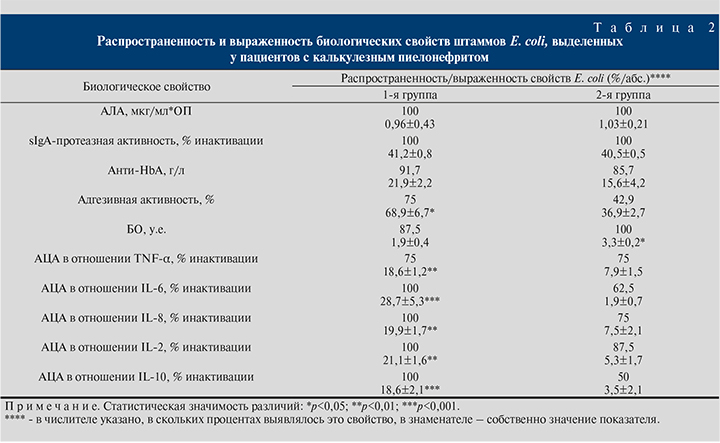

Все исследованные кишечные палочки характеризовались способностью к инактивации лизоцима и секреторного иммуноглобулина А (табл. 2). Выраженность данных признаков у культур E. coli обеих групп достоверно не различалась (p>0,05).

Aнти-НbA регистрировалась у 91,7% штаммов 1-й группы и у 85,7% – 2-й, среднее значение признака составило 21,9 и 15,6 г/л соответственно. Среди E. coli 1-й группы было достоверно больше культур, обладающих адгезивной способностью (75%), по сравнению со штаммами 2-й группы (42,9%), выраженность признака у изолятов 1-й группы была в 1,9 раза выше, чем во 2-й (p<0,05).

Штаммы E. coli 2-й группы в 100% и штаммы 1-й группы в 87,5% случаев обладали способностью к образованию биопленок, выраженность признака составила 3,3±0,2 и 1,9±0,4 у.е. соответственно (p<0,05).

Штаммы E. coli обеих групп характеризовались способностью к инактивации изученных про- и противовоспалительных цитокинов.

Концентрацию TNF-α изменяли 75% культур как 2-й, так и 1-й групп, однако выраженность признака у штаммов 1-й группы была достоверно выше (p<0,01).

Антицитокиновую активность в отношении IL-6, -8, -2, -10 у штаммов 1-й группы регистрировали в 100% случаев, у штаммов 2-й группы – в 62,5, 75, 87,5 и 50% соответственно, причем выраженность признака у культур 1-й группы значительно превышала значение АЦА у штаммов E. coli 2-й группы (p<0,01; p<0,001).

Далее нами был охарактеризован вирулентный потенциал уроизолятов E. coli на уровне генотипа.

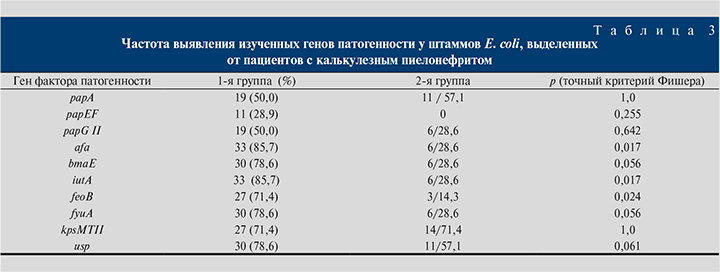

Установлено, что выделенные штаммы отличались разнообразным комплексом изученных генов, при этом в 1-й группе преобладали культуры E. coli с комплексом из 8 (42,9%) генов патогенности, у 2 (14,3%) штаммов отмечено наличие всех 10 изученных генетических детерминант патогенности. В то же время у микроорганизмов, выделенных у больных 2-й группы, наиболее часто обнаруживали комплекс только из 3 генов патогенности (42,6%; p=0,015).

Из данных, представленных в табл. 3, следует, что у E. coli 1-й группы достоверно чаще встречались гены, кодирующие афимбриальный адгезин afa (85,7%), системы захвата и транспорта железа iutA (85,7%), переносчик двухвалентного железа feoB (71,4%); у 78,6% штаммов регистрировались гены, кодирующие bmaE, fyuA и usp. При этом во 2-й группе лишь по 28,6% культур характеризовалось наличием первых двух генов и у 57,1% изолятов обнаружен ген нуклеазы.

Гены оперона pap, который отвечает за синтез P-пилей (papA, papEF, papGII), встречались в 1-й группе в 50, 28,6 и 50% случаев соответственно. При этом только у 2 штаммов E. coli были детектированы все гены pap-оперона, представленные в данной работе (14,3%).

У 57,1% E. coli 2-й группы обнаружен ген papА, у 28,6% – ген papGII, при этом у всех культур E. coli этой группы отсутствовал ген papEF. Достаточно редко встречались гены, ответственные за захват и транспорт железа в клетке, а также адгезины (см. табл. 3).

Встречаемость гена kpsMTII – белка, синтезирующего полисахарид капсулы, в группах была идентична и равна 71,4%.

Проведенные исследования позволили охарактеризовать вирулентный потенциал E. coli на уровне фено- и генотипа. Так, у штаммов E. coli 2-й группы чаще и с высокими значениями признака регистрировали способность к образованию биопленок, у штаммов 1-й группы – адгезивную активность, способность к инактивации изученных про- и противовоспалительных цитокинов, антигемоглобиновую активность.

Детерминанты вирулентности обнаружены у штаммов E. coli обеих групп, преимущественно в 1-й группе, при этом достоверно чаще у данных микроорганизмов выявляли гены, кодирующие афимбриальный адгезин (afa), отвечающие за синтез сидерофора аэробактина (iutA), а также осуществляющие транспорт двухвалентного железа (feoB).

Обсуждение. Для изучения биоразнообразия E. coli на современном этапе активно проводятся сравнительные исследования как фенотипических признаков, так и генетических маркеров.

Ранее установлена связь между активностью воспалительного процесса и биологическими свойствами выделенных штаммов возбудителя. Наличие выраженной адгезивной способности большинства исследованных штаммов при рецидиве заболевания указывает на несомненную значимость этого признака в реализации инфекционного процесса и подтверждается результатами ряда работ [15, 16], а также полученными нами данными о преобладании у штаммов этой группы афимбриального адгезина, определяющего прикрепление к уротелиальным клеткам [17], и генов papE/F и papG, кодирующих P-фимбрии, ответственных за адгезию к слизистой оболочке и выработку цитокинов, которые регистрировались в 28,6–50,0% случаев. Полученные результаты отличаются от данных работы [18], в которой показано, что гены papE/F, papG, papA встречаются менее чем у 20% уроштаммов.

Проведенное нами исследование выявило широкую распространенность АЦА у штаммов E. coli обеих групп. При этом наиболее часто высокие значения АЦА регистрировали у культур, изолированных при обострении калькулезного пиелонефрита, что, по-видимому, определяется высоким уровнем про- и антивоспалительных цитокинов в моче больных [19].

Напротив, для штаммов E. coli, выделенных у пациентов с калькулезным пиелонефритом в фазе ремиссии, характерна способность формировать биопленки, и именно эти штаммы могут служить причиной инфекционных осложнений и хронизации воспалительного процесса при мочекаменной болезни [20].

Полученные нами данные о широкой распространенности и высоком уровне sIgА-протеазной активности у штаммов обеих групп согласуются с результатами других исследований. В частности, в работе [21] показано, что sIgА-протеазы участвуют не только в развитии начальных этапов инфекции, но и, являясь индуктором провоспалительных цитокинов, активируют транскрипционные факторы и потенцируют развитие хронических заболеваний у человека.

Важен момент факта обнаружения антигемоглобиновой активности у культур обеих групп, поскольку необходимым фактором сохранения жизнедеятельности для большинства бактерий является способность усвоения ионов железа из железосодержащих молекул макроорганизма, в частности гемоглобина [22]. Установлено, что выработка сидерофоров (железопереносящие белки), определяющих способность бактериальных клеток к захвату железа, повышает жизнеспособность микроорганизмов внутри уретрального тракта, а E. coli, у которых экспрессируется ген iutA, более эффективно колонизируют мочевыводящую систему, чем культуры без этого гена [23]. Изотопные исследования активности сидерофоров, а также исследования экспрессии их генов в моче пациентов, страдающих бактериальной инфекцией мочевыводящих путей, подтверждают, что системы получения железа активируются во время инфекции [24].

Большинство уропатогенных E. coli, вызывающих воспалительные заболевания мочевыводящего тракта человека, способны образовывать капсулу [25], синтез которой регулируется генами kpsMT и kpsMTII [26]. Данные о высокой распространенности гена kpsMTII в обеих группах штаммов согласуются с результатами исследования генотипов микроорганизмов, выделенных при инфекции мочевыводящих путей [27].

Представленные результаты по детекции у штаммов E. coli генов, детерминирующих их адгезивную активность, способность к альтерации и иммунорезистентность, характеризуют особенности распространенности указанных генетических маркеров патогенности в популяциях этих бактерий, изолированных из мочи при калькулезном пиелонефрите, и отражают определенную зависимость частоты их присутствия у бактерий от фазы течения инфекционного процесса. С помощью ПЦР установлено, что изученные генетические детерминанты вирулентности с высокой частотой регистрировались у культур, выделенных при рецидиве инфекционного процесса, с преобладанием генов, ответственных за адгезию (afa), а также транспорт и утилизацию железа (iut A и feoB).

Заключение. Выявленные различия в фено- и генотипическом профилях между культурами E. coli, изолированных от пациентов с калькулезным пиелонефритом в фазы обострения и ремиссии, позволяют дифференцировать выделенный штамм и прогнозировать течение инфекционно-воспалительного процесса.

Работа выполнена по теме НИР ИКВС УрО РАН «Эндогенные бактериальные инфекции: возбудители, факторы риска, биомаркеры, разработка алгоритмов диагностики, лечения и профилактики», № гос. рег. 116021510075.