Переднее энтероцеле является редким, но ожидаемым осложнением после радикальной цистэктомии [1–3]. Точных данных в отношении частоты встречаемости пролапса тазовых органов после радикальной цистэктомии с гетеротопической пластикой мочевого пузыря не существует, так как об этом сообщается редко, хотя распространенность может быть выше [4]. Для женщин стандартная радикальная цистэктомия подразумевает удаление мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, сегмента передней стенки влагалища, матки, маточных труб, яичников, дистального отдела мочеточников и регионарных лимфоузлов. Негативный операционный край проксимального отдела резецированной уретры позволяет сохранять мочеиспускательный канал и выполнять ортотопическую пластику мочевого пузыря, при этом в послеоперационном периоде есть вероятность возникновения пролапса тазовых органов, что, по данным разных авторов, составляет от 4 до 70%, следовательно, наличие в анамнезе пролапса тазовых органов можно считать одним из противопоказаний к ортотопической пластике мочевого пузыря [1–3].

С целью профилактики пролапса тазовых органов после радикальной цистэктомии предложены различные методики интраоперационной реконструкции тазового дна, в том числе с использованием протезирующих устройств [5]. Однако это не исключает риска развития пролапса тазовых органов в послеоперационном периоде. В хирургическом лечении пролапса тазовых органов после радикальной цистэктомии применимы различные доступы: влагалищный (реконструктивно-пластическая хирургия тазового дна с использованием протезирующих устройств [6, 8], сакроспинальная фиксация [7], кольпоклейзис/кольпорафия [6,9]), трансабдоминальный [7] и промежностный [10].

Нами представлено описание редкого клинического случая рецидива пролапса гениталий в виде энтероцеле у пациентки, перенесшей радикальную цистэктомию с гетеротопической пластикой мочевого пузыря.

Пациентка Т.Н.В. 58 лет была госпитализирована в клинику урологии МГМСУ им. А. И. Евдо-кимова на базе ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого. При поступлении предъявляла жалобы на диспареунию, ощущение инородного тела во влагалище.

В 2001 г. диагностирован рак мочевого пузыря TaN0M0. Неоднократные трансуретральные резекции мочевого пузыря и курсы внутрипузырной химиотерапии. В мае 2015 г. перенесла лапароскопическую нефроуретерэктомию, слева – забрюшинную, тазовую лимфаденэктомию по поводу рака лоханки левой почки pT1N0M0. В июне 2016 г. перенесла лапароскопическую радикальную цистэктомию, пангистерэктомию с формированием гетеротопического мочевого пузыря по поводу мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря Т2аN0M0.

В ноябре 2016 г. в связи с эвентрацией сальника через влагалище пациентке выполнена экстренная операция в объеме ревизии, ушивания культи влагалища, санации и дренирования культи влагалища. Спустя 5 мес. после операции пациентка обратилась с жалобами на ощущение инородного тела во влагалище. Диагностирован пролапс тазовых органов.

В апреле 2017 г. пациентке выполнена передняя и задняя кольпорафия с использованием проленовой сетки, однако спустя 6 мес. после операции отметила ощущение инородного тела во влагалище.

По данным проведенного обследования диагностировано энтероцеле. При влагалищном исследовании слизистая влагалища истончена, по передней стенке влагалища определяется энтероцеле, при натуживании выходящее за пределы гименального кольца (рис. 1), прослеживается кишечная перистальтика. Купол влагалища фиксирован, пролапса купола влагалища нет (рис. 2). Ректоцеле не определяется (рис. 3). Влагалище несколько укорочено. Длина влагалища – 7 см. По результатам влагалищного осмотра диагностировано энтероцеле, соответствовавшее POP-Q 4 (рис. 1–3).

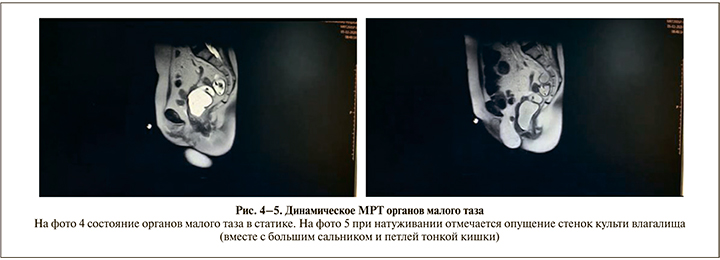

В целях подтверждения диагноза пациентке выполнена динамическая магнитно-резонансная томография. Отмечается опущение стенок культи влагалища ниже линии от нижнего края лобкового симфиза до заднего края лонно-прямокишечной мышцы в статике до 23 мм (рис. 4). При натуживании отмечается опущение стенок культи влагалища (вместе с большим сальником и петлей тонкой кишки) до 67 мм, рис. 5). Заключение: МР-признаки энтероцеле.

Консервативное лечение энтероцеле заключается в использовании пессария. Для данной пациентки эта методика не-целесообразна, т.к. имеются выраженные изменения анатомии влагалища, а также изменения эпителия влагалища в виде истончения, сухости и ранимости, вследствие чего существует высокая вероятность изъязвления при постоянном использования пессария.

В целях восстановления анатомии органов малого таза, сексуальной функции и профилактики дальнейших осложнений, связанных с энтероцеле, пациентке предложено хирургическое лечение. Перед нами как перед хирургами встал вопрос о целесообразности, необходимости и безопасности применения проленовой сетки. Этот вопрос оставался открытым на момент начала операции.

5.02.2020 больной выполнена операция в объеме пластики энтероцеле, передней кольпорафии. Интраоперационно выполнен разрез слизистой влагалища по передней стенке влагалища в зоне энтероцеле, после чего определен покрытый париетальной брюшиной сальник, под ним пальпировались петли тонкой кишки, массивный дефект эндопельвикальной фасции в зоне формирования энтероцеле. Тупым путем париетальная брюшина отделена от стенок влагалища на 5 см в длину (рис. 6, 7). Энтероцеле дислоцировано в направлении брюшной полости (рис. 8). Дальнейшая дисекция тканей влагалища от тканей тазового дна не представлялась возможной ввиду дефицита тканей, наличия синтетической сетки и выраженного рубцового процесса после ранее перенесенных операций. В сложившейся ситуации принято решение воздержаться от использования проленовой сетки ввиду высокого риска осложнений, таких как травма тонкой кишки, протрузия синтетической сетки, формирование кишечно-влагалищного свища.

На паравагинальные ткани ближе к брюшине наложен кисетный шов. Вторым рядом наложены узловые швы с захватом остатков эндопельвикальной фасции (рис. 9). Выполнена кольпорафия путем формирования дупликатуры слизистой влагалища в зоне первых двух рядов швов (рис. 10, 11). Во время операции использовался рассасывающийся шовный материал.

Пациентке выполнена реконструктивно-пластическая операция в объеме пластики энтероцеле, кольпорафия. Пациентка выписана через 2 дня в удовлетворительном состоянии. Спустя 4 мес. после операции рецидива пролапса не было. Также больная отмечает восстановление сексуальной функции.

Грыжа промежности – это выпячивание внутрибрюшинного или внебрюшинного содержимого через врожденный или приобретенный дефект тазовой диафрагмы. Первый случай был описан в 1743 г. [11]. Анатомически промежностная грыжа классифицируется в переднюю или заднюю форму на основании положения относительно поверхностной поперечной мышцы промежности. Первичная промежностная грыжа встречается редко [12–15]. Промежностная грыжа обычно вторична и проявляется после операций в тазовой области. Распространенность вторичной грыжи промежности была зарегистрирована до 7% после тазовой экзентерации, но менее 1% после тазово-брюшиной экстирпации [16, 17]. Предрасполагающие факторы: женский пол, обширная резекция таза, особенно тазовая экзентерация, предшествовавшая гистерэктомия, лучевая терапия и наличие инфекций [17, 18].

Описанное клиническое наблюдение хирургического лечения энтероцеле после радикальной цистэктомии с формированием гетеротопического мочевого пузыря встречается нечасто. Подобные сообщения до сих пор остаются редкостью. Мы предполагаем, что распространенность этой проблемы недооценивается ввиду ряда обстоятельств: большинство пациенток – это больные старшей возрастной группы, вопросы качества жизни и улучшения сексуальной функции редко обсуждаются в предоперационной беседе; онкологический прогноз для врача и пациентки остается приоритетным; к сожалению, большинство пациенток умирают до того, как пролапс тазовых органов проявится клинически. Имеющиеся литературные данные указывают на то, что эта серьезная проблема действительно существует.

Грыжа промежности обычно возникает в течение первого года после тазовых операций [19]. В исследовании J. Anderson et al. в 1998 г. описано 11% случаев энтероцеле после простой цистэктомии больных с интерстициальным циститом, хотя выборка была небольшой (n=27) [6].

В 2019 г. M. Aziz за 5-летний опыт работы в отделении радиологии описал 7 клинических случаев энтероцеле после радикальной цистэктомии, в том числе с гетеротопической пластикой мочевого пузыря [3]. В другом исследовании K. Stav et al. в 2012 г. описал 5 клинических случаев с энтероцеле после радикальной цистэктомии [5]. Одной пациентке было выполнено две операции: пластика энтероцеле с использованием биологических материалов, через год по поводу рецидива энтероцеле она перенесла операцию с использованием полипропиленовой сетки, через 2 года рецидива энтероцеле не было. Трем пациенткам выполнен кольпоклейзис/кольпорафия, у одной из них в дальнейшем был рецидив энтероцеле, одна умерла через 5 мес. от прогрессирования опухолевого процесса. Одной пациентке выполнена двусторонняя подвздошно-копчиковая фиксация с использованием проленовой сетки, в послеоперационном периоде в связи с формированием кишечно-вагинального свища проленовая сетка была удалена, спустя 10 мес. пациентка умерла от метастатической болезни.

F. Graefe et al. в 2012 г. описали два случая коррекции энтероцеле после цистэктомии с использованием протезирующего устройства Elevate. Рецидива пролапса через 4 и 16 мес. не было [7]. Описание этих случаев демонстрирует различные хирургические подходы и результаты.

В настоящее время вопрос о выборе хирургической методики в лечении энтероцеле после радикальной цистэктомии с гетеротопической пластикой мочевого пузыря остается открытым. В первую очередь это связано с отсутствием стандартов ввиду редкости встречаемости данного осложнения после подобных вмешательств. Используются различные подходы в зависимости от состояния тканей тазового дна, прогностических рисков послеоперационных осложнений, ожиданий пациентки в отношении качества жизни, сексуальной функции и онкологического статуса.

Перитонеальные грыжи тазового дна, включая энтероцеле, обычно локализуются по задней стенке влагалища, однако могут вызывать и выпячивание передней стенки влагалища, особенно у пациенток с предшествовавшей цистэктомией. В любом случае необходимо расширенное послеоперационное обследование с использованием современных методик, таких как динамическое МРТ, для прецизионной диагностики вида пролапса тазовых органов. Открытым остается вопрос оптимизации хирургической тактики для женщин с энтероцеле после радикальной цистэктомии. Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы и анализ в рамках мультицентровых исследований с целью разработки клинических рекомендаций.