Введение. На сегодняшний день мочекаменная болезнь (МКБ) остается одним из самых распространенных урологических заболеваний, которым страдает около 3% населения планеты. В течение последних десятилетий отмечается рост заболеваемости МКБ как у мужчин, так и у женщин. В России доля МКБ среди всех урологических заболеваний составляет 32,4%. Данное заболевание стало одной из главных проблем здравоохранения, поскольку многим пациентам необходимо стационарное лечение. Так, например, в России 30–40% мест в урологических отделениях приходится на больных МКБ. Тактика лечения МКБ: цитратный литолиз, дистанционная литотрипсия (ДЛТ), чрескожная нефролитотомия (ЧНЛТ), контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) или динамическое наблюдение, определяется локализацией, размерами, плотностью и составом камня. Почти у 50% этих пациентов отмечаются клинические рецидивы МКБ по крайней мере один раз в жизни [1, 2]. С учетом актуальности данного заболевания разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики (метафилактики) приобретает огромную социальную значимость. Данные о физико-химическом составе мочевых камней представляют важную информацию о метаболизме и являются одними из определяющих в выборе профилактических мер, терапии, а также в прогнозировании результатов оперативного лечения [3, 4]. Так, известно, что фрагментация цистиновых камней, фосфата кальция и вевеллита при дистанционной литотрипсии сопровождается образованием относительно больших фрагментов по сравнению с ДЛТ камней других составов (струвит, дигидрат оксалата кальция и т.д.) [5–9].

В настоящее время в урологическую практику активно внедряется новая методика МСКТ – двухэнергетическая компьютерная томография (ДЭКТ). В ее основе лежит использование источников, способных генерировать излучение на разных уровнях энергии, и датчиков, способных дифференцировать это излучение. Данные, получаемые при помощи ДЭКТ, позволяют дать характеристику камней на основе не только плотности, но и элементарного состава и энергии поглощаемого пучка фотонов. Указанная методика впервые была описана в 1970-х гг., но ввиду технического несовершенства старых томографов ее широкое применение в повседневной клинической практике началось лишь с 2006 г. [10–15]. В работе врача-уролога ДЭКТ используется для определения физико-химического состава мочевых конкрементов in vivo с целью последующего планирования оптимальной тактики лечения [16–18].

В процессе ДЭКТ происходит получение определенных данных, на основе которых выполняется оценка состава камней, а именно:

- двухэнергетический индекс (ДЭИ)=(Х низкий кВ – Х высокий кВ)/(Х низкий кВ+Х высокий кВ+2000), где Х низкий кВ – плотность камня в HU при низком уровне энергии, Х высокий кВ – плотность при высоком уровне энергии [19];

- двухэнергетическое отношение (ДЭО)=(плотность камня на низкоэнергетическом изображении/плотность на высокоэнергетическом изображении) [20];

- двухэнергетическая разность (ДЭР)=(плотность камня на низкоэнергетическом изображении – плотность на высокоэнергетическом изображении) [21];

- Zeff – эффективное атомное число абсорбирующего материала [22].

На основании данных проанализированной литературы можно с уверенностью утверждать, что ДЭКТ высокоинформативна в дифференцировке камней из мочевой кислоты и Ca-содержащих камней [23, 24]. В то же время недостаточно изучена информативность показателей ДЭКТ для более подробной характеристики состава Ca-содержащих камней и выявления редких видов конкрементов – цистиновых и струвитных.

К наиболее часто применяемым показателям классификации камней при ДЭКТ относятся ДЭО и Zeff. Например, в исследованиях [21, 25, 26] показатель ДЭО для камней из мочевой кислоты составил 1,04–1,09; менее 1,1; 0,88–1,18 соответственно. Также G. Hidas et al. [25] и C. Thomas et al. [26] приводят значения ДЭО для цистиновых камней – 1,1–1,24 и 1,27–1,39 соответственно и для Ca-содержащих камней – более 1,24 и 1,42–1,57 соответственно. S. Acharya et al. [27] продемонстрировали, что ДЭО=1,385 в выявлении вевеллита имел чувствительность 65,6% и специфичность 82%, а значения <1,335 среди Ca-содержащих камней было характерно только для вевеллита. N.M. Kulkarni et al. [22] показали, что значения Zeff от 6,2 до 7,8 характерны для камней из мочевой кислоты, от 11,2 до 14,4 – для вевеллита, от 9,2 до10,0 – для струвитных камней, от 10,2 до 1,8 – для цистиновых.

Основная цель, с которой ДЭКТ используют в урологической практике, – это определение состава мочевых камней для выбора оптимальной лечебной тактики. Отмечается недостаток работ, оценивающих прямое влияние ДЭКТ на исход лечения. Так, A. Ferrero et al. [28], R. Largo et al. [29] продемонстрировали, что данные ДЭКТ (ДЭО, ДЭИ), а также объем, ровность поверхности и плотность камня служили основными прогностическими критериями успешной ДЛТ. А D. Habashy et al. [30] впервые показали ценность ДЭКТ в отборе пациентов для консервативного лечения.

Цель исследования: оценить диагностические возможности ДЭКТ в определении состава мочевых камней in vivo.

Материалы и методы. На кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии лечебного факультета совместно с Институтом урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета за период с 2016 по 2018 г. проведено проспективное исследование c участием 91 пациента с МКБ. Возраст пациентов варьировался от 20 до 70 лет (средний возраст – 42,7 года). Большинство обследованных составили мужчины – 68 (74,7%) человек. Критерии включения в группу: возраст старше 18 лет, камень почки и мочевыводящих путей, подтвержденный при УЗИ или обзорной рентгенографии, размер камня – 5 мм и более, наличие показаний к оперативному лечению, отсутствие беременности.

На дооперационном этапе всем пациентам выполняли МСКТ с последующим проведением одноисточниковой ДЭКТ на томографе AquilionOne 640 («Canon», Япония) с быстрым переключением между высоким и низким уровнями энергии во время сканирования. Параметры сканирования: параметр энергии трубки в стандартном режиме 120 кВ, при ДЭКТ – 80 кВ/135 кВ, режим объемный, сила тока – 50 мА/290 мА, толщина среза– 0,5 см, зона исследования до 16 см, время исследования – 1,5 с.

В описании был использован расширенный протокол, включивший следующие пункты:

- локализация камня;

- размер, объем мочевого камня;

- плотность камня при 120, 80 и 135 кВ;

- оценка специфических показателей, определяемых при ДЭКТ: ДЭО, ДЭИ, ДЭР, Zeff;

- зональная структура камня (измерение плотности в центре и по периферии);

- прогнозирование химического состава камня;

- оценка анатомо-функционального состояния почек и мочевыводящих путей.

Для камней менее 2 см выполняли одно измерение плотности путем постановки окружности измерения диаметром в зависимости от размера камня от 1 до 5 мм (region of interest, ROI) таким образом, чтобы окружность охватывала не менее половины площади камня. Для камней более 2 см, в том числе коралловидных, проводили многократное измерение плотности с последующим вычислением среднего показателя.

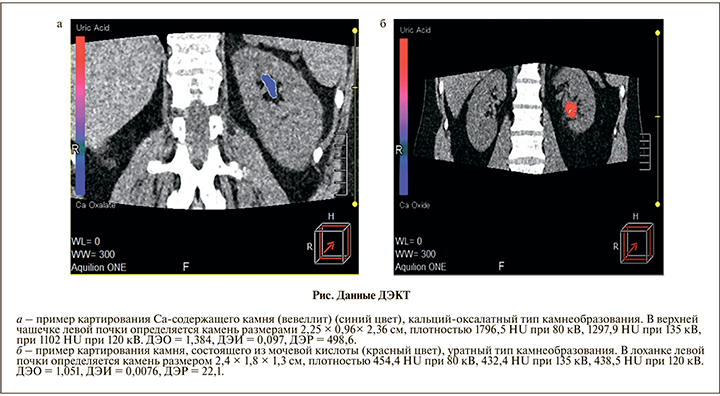

В процессе анализа изображений программа DE StoneAnalysis автоматически выполняла цветовое картирование выявленного камня, по которому можно было предварительно прогнозировать химический состав in vivo. Оксалаты кальция картировались синим цветом, камни из мочевой кислоты – красным, камни другого или смешанного состава – различными оттенками синего, голубого, фиолетового и красного цветов (см. рисунок).

Все камни по результатам ДЭКТ были распределены в четыре группы: камни из вевеллита, Ca-содержащие камни без вевеллита, камни из мочевой кислоты, струвитные камни.

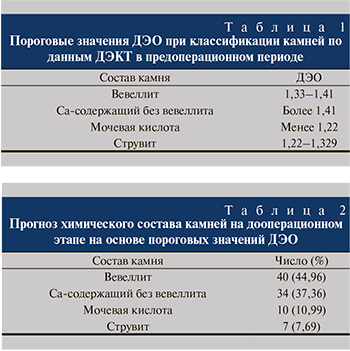

Анализ снимков проводили до получения результатов физико-химического исследования камней. Прогностическую оценку состава камня и отнесение его в ту или иную группу осуществляли путем сопоставления полученных показателей ДЭО с данными, представленными в литературе [22–30] (табл. 1).

Анализ снимков проводили до получения результатов физико-химического исследования камней. Прогностическую оценку состава камня и отнесение его в ту или иную группу осуществляли путем сопоставления полученных показателей ДЭО с данными, представленными в литературе [22–30] (табл. 1).

Верификацию состава полученных в ходе операции или в результате отхождения в послеоперационном периоде камней проводили при помощи инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового анализа и электронной микроскопии. Следует отметить, что преобладающим компонент считался в том случае, если его доля в образце составляла 75% и более. Данные ДЭКТ сравнивали с результатами верификационных исследований полученных образцов.

Результаты. Средний размер камня составил 19,3 мм (от 5,2 до 82,3 мм). Преобладали пациенты с камнями размером от 15 до 19 мм (45 человек). Чаще всего камни локализовывались в нижней трети мочеточника – 24 (26,4%) конкремента, в лоханке – 22 (24,2%), в лоханочно-мочеточниковом сегменте – 17 (18,7%). Также имели место 6 (6,6%) коралловидных камней. Кроме того, у 10 из 91 пациента отмечались множественные камни, определявшиеся в чашечках.

По результатам ДЭКТ на основе пороговых значений одного специфического показателя ДЭО на дооперационном этапе были получены следующие результаты (табл. 2).

Кроме того, у 10 пациентов с множественными камнями определялось 10 камней из мочевой кислоты. У пациентов с несколькими конкрементами оперативному лечению подвергали камень наибольшего размера или вызывающий обструктивные осложнения.

Пятидесяти трем (58,2%) пациентам была выполнена ДЛТ, 20 (22,1%) – ЧНЛТ и 18 (19,7%) – КУЛТ. При этом 11 (12,1%) пациентам был изменен вид планируемого хирургического лечения: проведены эндоурологические операции вместо планируемых ДЛТ, а именно у пациентов с камнями из вевеллита по данным ДЭКТ и плотностью выше 1000 HU при стандартной МСКТ, из них 9 (9,9%) пациентам с камнями, локализованными в чашечках, была выполнена ЧНЛТ, 2 (2,2%) пациентам с камнями мочеточника – КУЛТ. Решение об изменении вида оперативного лечения принято вследствие наблюдаемого наибольшего числа сеансов ДЛТ (в среднем 1,9 сеанса) у 18 (19,7%) пациентов, имевших камни из вевеллита плотностью выше 1000 HU, а также по результатам анализа данных о факторах, негативно влияющих на клиническую эффективность ДЛТ, а именно повышенной устойчивости вевеллита к фрагментации при ДЛТ.

Цитратный литолиз в послеоперационном периоде проводили 10 пациентам с камнями из мочевой кислоты.

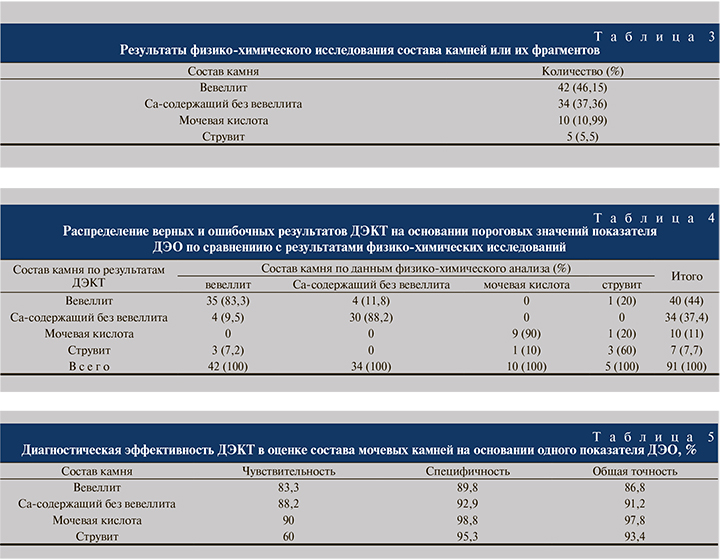

Полученные камни были подвергнуты физико-химическому исследованию (табл. 3).

Как видно из табл. 3, в исследованной группе преобладали Ca-содержащие камни (n=76, 83,52%), при этом основным компонентом (более 75%) в большинстве образцов (n=42, 55,26% среди Ca-содержащих камней, 46,15% от общего числа камней) в указанной группе оказался вевеллит.

При сравнении результатов ДЭКТ с таковыми физико-химических исследований (табл. 4) оказалось, что по данным ДЭКТ неверно были определены следующие виды камней:

- в первой группе (камни из вевеллита) 4 (9,5%) конкремента были неверно отнесены к группе Ca-содержащих камней без вевеллита и 3 (7,2%) – к группе струвитных камней;

- во второй группе (Ca-содержащие камни без вевеллита) 4 (11,8%) конкремента были неверно отнесены к группе камней из вевеллита;

- в третьей группе (камни из мочевой кислоты) 1 (10%) камень был неверно отнесен к группе струвитных камней;

- в четвертой группе (струвитные камни) неверно были определены 2 камня, из них 1 (20%) был отнесен к группе камней из вевеллита и 1 (20%) – к группе камней из мочевой кислоты.

При оценке диагностической эффективности ДЭКТ с применением одного показателя ДЭО, на основе пороговых значений которого осуществляли дифференцировку камней на дооперационном этапе, получены следующие результаты (табл. 5).

Для всех видов камней были получены расширенные данные о размере, плотности при 80, 135 и 120 кВ, специфических показателях, определенных при ДЭКТ, а именно ДЭО, ДЭИ, ДЭР и Zeff. Были отмечены существенные различия этих показателей в каждой из четырех групп, кроме показателей плотности при 80, 135 и 120 между группами вевеллита и Ca-содержащих камней без вевеллита: в этих группах отмечалось выраженное пересечение интервалов указанных плотностей (средние значения плотностей ][HU] при 80, 135 и 120 кВ для вевеллита составили 1476,2, 1079,1 и 1188,1 соответственно, для Ca-содержащих камней без вевеллита – 1585,8, 1068,4 и 1199,2 соответственно).

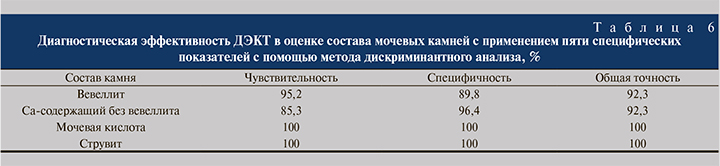

С целью повышения диагностической значимости ДЭКТ проведен комплексный анализ пяти специфических показателей ДЭКТ – ДЭО, ДЭИ, ДЭР, Zeff, плотности (HU) при 135 кВ – с применением дискриминантного анализа. Для исследуемых групп были вычислены классифицирующие функции Фишера, представляющие собой линейные комбинации дискриминантных переменных. Для классификации камня в определенную группу проводили расчет линейных дискриминантных функций с коэффициентами для каждой из групп. Камень может быть отнесен к той группе, для которой дискриминантная функция принимает максимальное значение.

В результате оценки диагностической эффективности значения чувствительности, специфичности и общей точности в отношении рассматриваемых групп камней были выше при использовании дискриминантных функций, чем при использовании одного специфического показателя ДЭО (табл. 6).

Таким образом, разработанная методика с применением дискриминантного анализа позволяет определять состав мочевых камней по данным ДЭКТ на основании комплексной оценки пяти показателей, а также позволяет повышать диагностическую эффективность метода.

Заключение. Проведенная работа – одна из первых, доказавших роль ДЭКТ в дифференцировке Ca-содержащих камней (вевеллита), а также камней из мочевой кислоты. Причем мы проводили оценку химического состава камня на основе всех специфических показателей ДЭКТ, а не с использованием лишь одного параметра, как было в большинстве предыдущих работах.

Таким образом, данные, полученные при ДЭКТ, могут оказаться полезными в определении химического состава мочевых камней, выборе оптимальной тактики ведения, что в конечном счете позволит повысить эффективность и качество лечения, а также оптимизировать метафилактику мочекаменной болезни.