Дивертикул уретры – одно из редко встречающихся урологических заболеваний у женщин. Впервые о существовании дивертикула уретры стало известно в начала XIX в., когда в 1805 г. Уильям Хей [1] сообщил о первом случае заболевания. Основным контингентом больных являются молодые пациентки, и данное заболевание крайне негативно сказывается на их качестве жизни. Предложенная работа представляет описание клинического наблюдения рецидива дивертикула уретры, краткий литературный обзор диагностики и лечения данного заболевания.

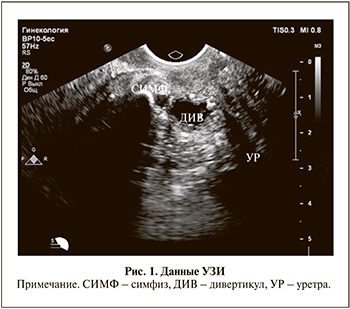

Клиническое наблюдение. Пациентка 40 лет обратилась в клинику с жалобами на болевые ощущения в проекции мочеиспускательного канала. Два года назад обращалась в нашу клинику с жалобами на дизурию и выделения из половых путей. При обследовании, по данным осмотра, УЗИ, МРТ и цистоскопии был диагностирован дивертикул уретры, располагающийся по правой нижней полу-окружности мочеиспускательного канала. Было выполнено иссечение дивертикула с пластикой мочеиспускательного канала в зоне средней трети. Послеоперационный период протекал без особенностей. После удаления катетера на 12-е сутки восстановлено самостоятельное мочеиспускание. Спустя несколько месяцев пациентка начала отмечать нарастающие боли. После родов в 2019 г. боли усилились. При повторном обращении больная описала характерную для дивертикула уретры триаду симптомов: дриблинг, дизурия и диспареуния. По результатам МРТ и УЗИ выявлен дивертикул уретры, расположенный в проксимальной части мочеиспускательного канала с переходом на шейку мочевого пузыря (рис. 1). С учетом клинической картины заболевания принято решение о проведении повторной операции. Под спинальной анестезией при осмотре в зоне предыдущего вмешательства отмечены рубцовые изменения на передней стенке влагалища справа от мочеиспускательного канала. В проекции проксимального отдела уретры слева определено округлое образование размером около 1,5 см в диаметре (рис. 2). После выделения стало ясно, что дивертикул распространяется ниже и левее под мочевой пузырь (рис. 3). После вскрытия и иссечения дивертикула удалось визуализировать устье левого мочеточника, расположенного по краю операционной раны. Правое устье локализовалось выше на 1 см. С целью профилактики травмы мочеточников выполнено билатеральное стентирование J-J стентами Ch 5 (рис. 4). Стенка мочевого пузыря ушита трехрядным швом с использованием рассасывающегося шовного материала 2/0. Мочевой пузырь дренирован уретральным катетером на 10 суток. По результатам патоморфологического исследования ткань дивертикула представлена гладкомышечно-фиброзной тканью, выстланной многослойным плоским неороговевающим эпителием и уротелием, что свидетельствует об истинном характере дивертикула.

Клиническое наблюдение. Пациентка 40 лет обратилась в клинику с жалобами на болевые ощущения в проекции мочеиспускательного канала. Два года назад обращалась в нашу клинику с жалобами на дизурию и выделения из половых путей. При обследовании, по данным осмотра, УЗИ, МРТ и цистоскопии был диагностирован дивертикул уретры, располагающийся по правой нижней полу-окружности мочеиспускательного канала. Было выполнено иссечение дивертикула с пластикой мочеиспускательного канала в зоне средней трети. Послеоперационный период протекал без особенностей. После удаления катетера на 12-е сутки восстановлено самостоятельное мочеиспускание. Спустя несколько месяцев пациентка начала отмечать нарастающие боли. После родов в 2019 г. боли усилились. При повторном обращении больная описала характерную для дивертикула уретры триаду симптомов: дриблинг, дизурия и диспареуния. По результатам МРТ и УЗИ выявлен дивертикул уретры, расположенный в проксимальной части мочеиспускательного канала с переходом на шейку мочевого пузыря (рис. 1). С учетом клинической картины заболевания принято решение о проведении повторной операции. Под спинальной анестезией при осмотре в зоне предыдущего вмешательства отмечены рубцовые изменения на передней стенке влагалища справа от мочеиспускательного канала. В проекции проксимального отдела уретры слева определено округлое образование размером около 1,5 см в диаметре (рис. 2). После выделения стало ясно, что дивертикул распространяется ниже и левее под мочевой пузырь (рис. 3). После вскрытия и иссечения дивертикула удалось визуализировать устье левого мочеточника, расположенного по краю операционной раны. Правое устье локализовалось выше на 1 см. С целью профилактики травмы мочеточников выполнено билатеральное стентирование J-J стентами Ch 5 (рис. 4). Стенка мочевого пузыря ушита трехрядным швом с использованием рассасывающегося шовного материала 2/0. Мочевой пузырь дренирован уретральным катетером на 10 суток. По результатам патоморфологического исследования ткань дивертикула представлена гладкомышечно-фиброзной тканью, выстланной многослойным плоским неороговевающим эпителием и уротелием, что свидетельствует об истинном характере дивертикула.

Дивертикул уретры — одно из самых редко встречающихся урологических заболеваний у женщин. По результатам отечественных исследований, его распространенность варьируется от 0,6 до 4,7% [2]. Данные зарубежных авторов свидетельствуют о том, что около 0,02% женщин страдают данным заболеванием [3].

Одной из причин развития данного заболевания служит рецидивирующая инфекция нижних мочевыводящих путей, приводящая к образованию абсцесса в периуретральных и уретральных железах (скинеевых железах), локализованных в средней и дистальной частях мочеиспускательного канала вдоль заднелатеральной стенки. В результате воспалительного процесса происходит обструкция выводных протоков, что приводит к разрыву и опорожнению в просвет мочеиспускательного канала, где остатки этих желез остаются в виде отростков. Происходит эпителизация данного отростка, со временем превращающегося в истинный дивертикул мочеиспускательного канала в отличие от уретроцеле или псевдодивертикула [4]. Другой теорией возникновения является т.н. травматическая теория. Ее сторонники объясняют генез заболевания травматическим повреждением мочеиспускательного канала вследствие акушерского пособия, инструментального гинекологического или урологического осмотра. В литературе имеется описание редкого ятрогенного формирования дивертикула уретры после инъекционной терапии коллагеном. Это привело к возникновению несообщающегося дивертикула с обструкцией парауретральной железы и к постоянному накоплению секрета [5]. Несообщающиеся дивертикулы уретры могут возникать, когда устье дивертикула закрывается. Другие менее распространенные причины дивертикула уретры включают врожденные и гормональные факторы [6].

Одной из причин развития данного заболевания служит рецидивирующая инфекция нижних мочевыводящих путей, приводящая к образованию абсцесса в периуретральных и уретральных железах (скинеевых железах), локализованных в средней и дистальной частях мочеиспускательного канала вдоль заднелатеральной стенки. В результате воспалительного процесса происходит обструкция выводных протоков, что приводит к разрыву и опорожнению в просвет мочеиспускательного канала, где остатки этих желез остаются в виде отростков. Происходит эпителизация данного отростка, со временем превращающегося в истинный дивертикул мочеиспускательного канала в отличие от уретроцеле или псевдодивертикула [4]. Другой теорией возникновения является т.н. травматическая теория. Ее сторонники объясняют генез заболевания травматическим повреждением мочеиспускательного канала вследствие акушерского пособия, инструментального гинекологического или урологического осмотра. В литературе имеется описание редкого ятрогенного формирования дивертикула уретры после инъекционной терапии коллагеном. Это привело к возникновению несообщающегося дивертикула с обструкцией парауретральной железы и к постоянному накоплению секрета [5]. Несообщающиеся дивертикулы уретры могут возникать, когда устье дивертикула закрывается. Другие менее распространенные причины дивертикула уретры включают врожденные и гормональные факторы [6].

Течение заболевания характеризуется различной симптоматикой, начиная от незначительных нарушений мочеиспускания и заканчивая выраженными болевыми ощущениями в области таза и диспареунией [7]. Классическая триада симптомов, известная как симптом «трех Д»: дизурия, диспареуния и дриблинг, к сожалению, не универсальна. Хотя симптомокомплекс данного заболевания сильно варьируется, наиболее часто больные предъявляют жалобы на симптомы нижних мочевыводящих путей, такие как поллакиурия, ноктурия и недержание мочи. От 5 до 32% пациенток жалуются на дриблинг [8, 10], диспареунию отмечают 12–24% женщин [8, 9]. У трети пациенток наблюдается рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей [8, 10]. Среди других жалоб – боль, появление крови в моче, выделения из влагалища, задержка и/или недержание мочи (стрессовое или ургентное). При осмотре в ряде случаев выявляется болезненное образование передней стенки влагалища, при легком надавливании отмечается выделение мутной мочи из мочеиспускательного канала. Важно отметить, что размер дивертикула уретры не коррелирует с симптомами. Так, дивертикул уретры больших размеров может практически никак себя не проявлять, а некоторые дивертикулы уретры, не диагностируемые при осмотре и пальпации, могут вызывать сильный дискомфорт и боль. Наконец, симптомы могут нарастать и ослабевать и даже исчезать на длительное время. Причины такого волнообразного течения неясны, но обострения могут быть связаны с эпизодами инфекции и воспаления.

Поскольку многие симптомы неспецифические, часто диагноз ставится неверно и пациентки долго наблюдаются различными специалистами: урологами, гинекологами, неврологами – по поводу рецидивирующего бактериального цистита вульводинии, эндометриоза и других состояний, вызывающих болевые ощущения в области таза.

Решающую роль в диагностике играет правильная визуализация. К сожалению, ни один из используемых методов лучевой диагностики в настоящее время не может рассматриваться как «золотой» стандарт для дифференциальной диагностики дивертикула уретры. Каждый метод визуализации имеет как преимущества, так и недостатки. Окончательный выбор диагностического алгоритма зависит от нескольких факторов: оснащения, опыта и знаний специалиста лучевой диагностики. Доступные в настоящее время методы оценки дивертикула уретры включают двойную баллонную уретрографию, микционную цистограмму, УЗИ, КТ и МРТ.

Преимуществом УЗИ является то, что оно не связано с ионизирующим излучением и может помочь обнаружить дивертикул без наполнения контрастным веществом [11]. Микционная цистограмма дает изображение уретры во время мочеиспускания [12]. Для двойной баллонной уретрографии характерна 90%-ная точность в обнаружении дивертикула уретры, однако метод имеет множество недостатков, среди которых техническая сложность создания идеальной закрытой полости в уретре, необходимость использования специальных катетеров, потребность в опытных рентгенологах, неудобство для пациента, инвазивность [13]. Кроме того, дивертикулы могут быть визуализированы на двух- и трехмерных КТ-изображениях.

С помощью уретроцистокопии можно визуализировать устье (место сообщения с уретрой) дивертикула. Новые методы получения магнитно-резонансного изображения, использующие поверхностную или эндолюминальную катушку, имеют более высокую диагностическую точность [14].

Согласно последним европейским клиническим рекомендациям, все дивертикулы уретры подлежат хирургическому лечению [15]. Повторная дивертикулэктомия может сопровождаться рядом сложностей из-за нарушенной анатомии и рубцово-спаечного процесса в зоне предшествовавшего вмешательства. Из двух доступов, эндоскопического и трансвагинального, чаще всего используют последний, обеспечивающий оптимальные условия для выделения уретры. В зависимости от анатомического расположения и размера дивертикула выбирают ту или иную тактику лечения, подразумевающую удаление дивертикула без/с использованием различных тканевых лоскутов.

В описанном нами наблюдении после дивертикулэктомии не использовался лоскут ввиду наличия достаточности окружающей ткани для закрытия дефекта уретры.

Как и любая операция, лечение дивертикула уретры может сопровождаться развитием осложнений, таких как формирование уретровлагалищных свищей, стеноз уретры, недержание мочи или развитие симптомов со стороны нижних мочевыводящих путей с частотой от 3 до 10% в целом [16, 17].

Говоря о причинах развития рецидива, в первую очередь необходимо подчеркнуть, что встречается это крайне редко. По данным K. Ganabathi [10] не более чем 1–12% [10, 18,]. К основным причинам можно отнести неполное иссечение дивертикула, нарушение заживления мочеиспускательного канала, неполноценное удаление окружающей фиброзной ткани, несоблюдение послеоперационного режима, наличие инфекции, а также затруднение интраоперационной визуализации второго дивертикула ввиду его малого размера [19, 20]. В 2002 г. Porpiglia et al. [21] впервые сообщили, что отсроченная диагностика, малый размер дивертикула и его подковообразная форма были характерными для рецидивных форм дивертикула уретры, однако результаты были ограничены небольшим размером выборки, т.к. включали лишь 18 случаев. В серии наблюдений 30 женщин Khan et al. [22] сообщили, что только проксимальное расположение дивертикула увеличивает риск рецидива. В исследовании Ingber, включившем 105 женщин, автор делает вывод, согласно которму многокамерные дивертикулы, проксимальное расположение, а также предшествовавшие хирургические вмешательства на мочеиспускательном канале служат фактором риска развития рецидива заболевания после предшествовавшей дивертикулэтомии [23]. Опираясь на нами описанное клиническое наблюдение, также можно предположить, что беременность после первичного удаления дивертикула также служит фактором риска развития рецидива.

Влагалищная дивертикулэктомия – «золотой» стандарт лечения, где успех зависит от правильного определения локализации, размера, формы дивертикула, а также от опыта хирурга. Прежде чем принять решение о необходимости повторного вмешательства, необходимо использовать весь комплекс диагностических методов. В представленном нами наблюдении диагноз «рецидивная форма дивертикула уретры» был подтвержден не только характерными жалобами больной, но и результатами ультразвукового исследования и МРТ. Специалист, выполняющий подобные вмешательства, должен быть готов к возможным интраоперационным осложнениям. Представляется целесообразным проведение оперативных вмешательств в отношении больных дивертикулами уретры в специализированных центрах, имеющих опыт реконструкции уретры у женщин.