Введение. Диагностика и лечение рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей (РИНМП) у женщин являются одной из нерешенных проблем современной урологии. Показатели распространенности данной патологии не имеют тенденции к снижению, и в ряде случаев заболевание характеризуется рецидивирующим течением, что существенно ухудшает качество жизни пациенток [1–3].

В подавляющем большинстве случаев РИНМП вызвана различными бактериальными таксонами [4, 5]. Традиционно, по данным российских и международных исследований, считается, что наиболее распространенными возбудителями заболевания являются грамотрицательные бактерии [5] с доминированием (60–80%) Escherichia coli [6, 7]. Реже в моче регистрируют Proteus sрр., Klebsiella spp., Enterobacter spp. и др. [8–10], а также неферментирующие грамотрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida и др. [11–13].

В настоящее время обсуждается этиологическая роль грамположительных микроорганизмов, в частности некоторых видов коагулазоотрицательных стафилококков, в манифестации рецидива заболевания [11, 14].

Дискутабельными остаются вопросы этиологической причастности неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ) к манифестации инфекций мочевыводящих путей (ИМП) различной локализации. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что НАБ как в моноварианте, так и в составе аэробно-анаэробных ассоциаций могут быть причиной рецидивирования хронического цистита [11, 13, 15].

В развитии заболевания также могут участвовать дрожжеподобные грибы рода Candida, уреаплазмы, хламидии и т.д., а также различные вирусы, в частности аденовирусы и обширная группа герпетических вирусов [15–17].

Участие вирусов папилломы человека (ВПЧ) в качестве этиологического фактора РИНМП дискутируется и обсуждается из-за отсутствия специфических маркеров и/или критериев диагностики данной нозологии [18].

В связи с широким спектром инфекционных агентов, приводящих к манифестации РИНМП, отсутствием общепризнанного унифицированного метода диагностики актуальным является поиск метода дифференциальной диагностики РИНМП различной этиологии.

Выявление этиологического фактора заболевания является важным, так как определяет тактику лечения данной нозологии. Поэтому актуальным и нерешенным вопросом в изучении РИНМП являются аспекты, касающиеся дифференциальной диагностики этиологического фактора заболевания.

Цель исследования: изучить диагностическую роль цитологического исследования мочи у пациенток с РИНМП.

Материалы и методы. Цитологическое исследование мочи выполнено 151 пациентке с РИНМП, которые, согласно результатам бактериологического и ПЦР-исследований мочи, в зависимости от доминирующего этиологического фактора были разделены на три группы: 1-я группа (n=70) – РИНМП бактериальной этиологии (БЭ), 2-я группа (n=70) – РИНМП папилломавирусной этиологии (ПВЭ), 3-я группа (n=11) – РИНМП кандидозной этиологии (КЭ).

У пациенток 1-й группы в моче верифицированы различные таксоны бактерий (E. coli, Klebsiella spp., Enterococus spp. и др.) в количестве >104 КОЕ/мл с отсутствием кандид, герпетических и папилломных вирусов. Во 2-й группе в моче регистрировали различные виды дрожжеподобных грибов рода Candida (>104 КОЕ/мл), количество бактерий в моче не превышало 102 КОЕ/мл, в моче отсутствовали герпетические и папилломные вирусы. В 3-й группе в моче верифицированы вирусы с отсутствием кандид и незначительным количеством (102 КОЕ/мл) различных таксонов микробиоты. Возраст пациенток находился в диапазоне от 20 до 45 лет, средний возраст составил 32,3±7,8 года.

Критерии включения в исследование: возраст старше 18 лет, наличие симптомов РИНМП, диагноз РИНМП, подтвержденный лабораторно, согласно стандартам РОУ и EAU.

Критерии невключения в исследование: ЗППП, инфекционно-воспалительные заболевания верхних мочевыводящих путей (МВП) и репродуктивных органов (РО), инфравезикальная обструкция, сопутствующая сердечно-сосудистая, неврологическая, эндокринная, системная и др. патологии, онкологические заболевания МВП и РО в настоящее время или в анамнезе, гормональные нарушения со стороны репродуктивной системы, аномалии со стороны МВП и РО, любое иммунодефицитное состояние, беременность, лактация, менопауза.

При обследовании пациенток забирали суточную мочу для проведения цитологического исследования и среднюю порцию утренней мочи – для бактериологического и ПЦР- исследований после соответствующей гигиенической процедуры при самостоятельном мочеиспускании обследуемых в стерильный пластиковый контейнер (Sterile Uricol for urine sample collecon «HiMedia»).

Бактериологическое исследование мочи проводили в соответствии с клиническими рекомендациями, но с дополнительными хромогенными средами «HiMedia» для культивирования факультативно-анаэробных бактерий и НАБ. Соответственно, использовали аэробные и анаэробные условия культивирования. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили по общепринятым признакам (морфо-тинкториальным, культуральным, биохимическим).

В моче определяли присутствие ДНК папилломавирусов человека (HPV), вирусов простого герпеса I и II типов (HSV I и II), цитомегаловирусов (CMV), вирусов Эпштейна–Барр (EBV) с помощью стандартной ПЦР, используя коммерческие ПЦР-диагностические наборы производства АО «Дон-технологи», «Литех» (Москва).

Для цитологического исследования 2,5 мл мочи центрифугировали в течение 10 мин со скоростью 2000 об/мин. Осадок мочи насасывали пипеткой, 1–2 капли осадка помещали на предметное стекло и фиксировали. Окраску выполняли полихромным методом. Оценивали характер микрофлоры (бактерии, грибы), степень дистрофии уротелия в виде койлоцитоза и характер воспаления (нейтрофилы, лимфоциты) при световой микроскопии с увеличением х200, х1000.

Результаты исследования были обработаны с использованием электронных таблиц Microsoft Excel из пакета программ Microsoft Office, 2007. Статистическую обработку данных проводили с использованием статистического пакета STATISTICA 6.1 (StatSoftInc, США). Исследование выполнено в рамках диссертационной работы («Оптимизация дифференциальной диагностики и выбора первой линии терапии хронического рецидивирующего цистита у женщин»), одобренной Локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России. Исследование не имело спонсорской поддержки.

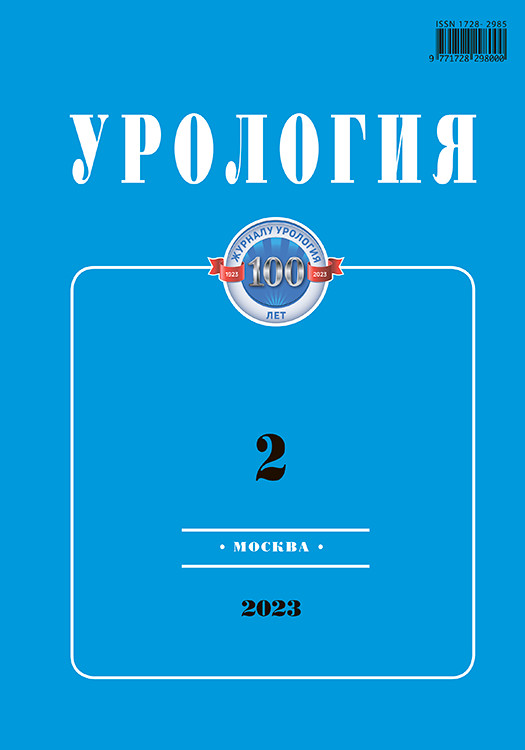

Результаты. Цитологическая картина большинства пациенток 1-й группы представлена лейкоцитами, плазматическими, эпителиальными клетками и бактериями в сочетании с активно фагоцитирующими макрофагами (рис. 1). При РИНМП КЭ цитологическая картина отличалась тем, что на фоне большого числа лейкоцитов (нейтрофилов) и эпителиальных клеток регистрировали мицелий кандид (рис. 2).

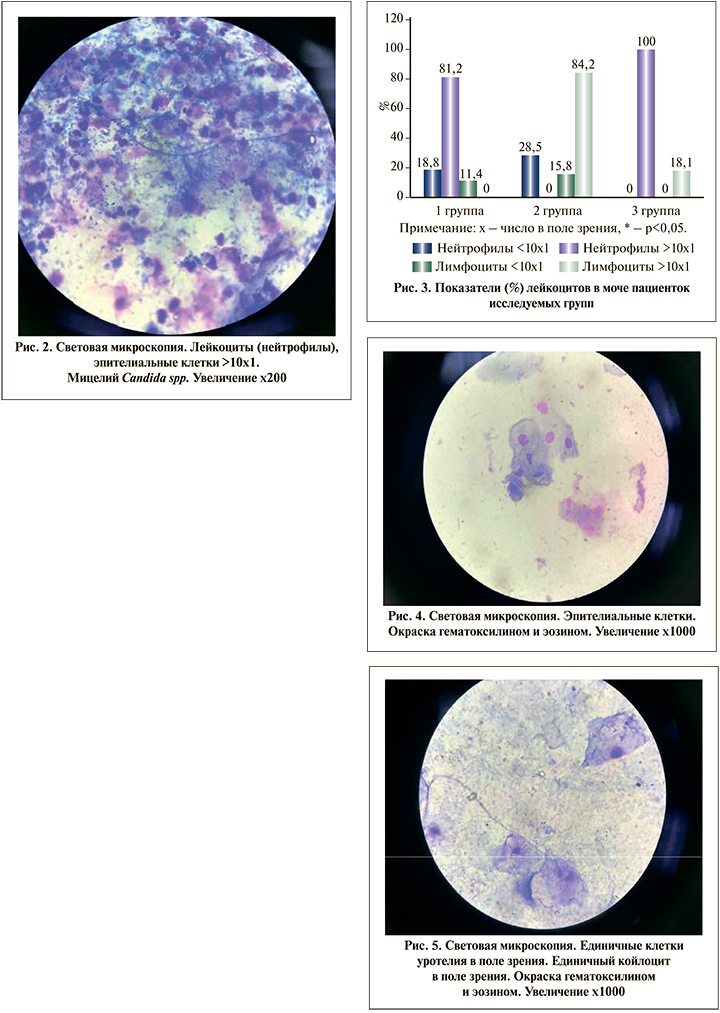

При оценке характера лейкоцитов в исследуемых группах были выявлены как нейтрофилы, так и лимфоциты. Однако уровень нейтрофилов >10х1 был достоверно выше (p<0,05) у пациенток 1-й и 3-й групп, а лимфоцитов >10х1 – во 2-й группе (p<0,05) (рис. 3).

Диаметрально противоположный результат цитологического исследования обнаружен у пациенток 2-й группы с минимальными признаками бактериального воспаления. Отмечалось превалирование лимфоцитов и эпителиальных клеток (рис. 4) и наличие единичных нейтрофилов. Кроме того, при папилломавирусном (ПВ) поражении мочевого пузыря отмечалась дистрофия уротелиальных клеток, представленная койлоцитозной трансформацией (эпителиальные клетки с обширной зоной просветления вокруг сморщенного ядра и с вакуолизацией) (рис. 5).

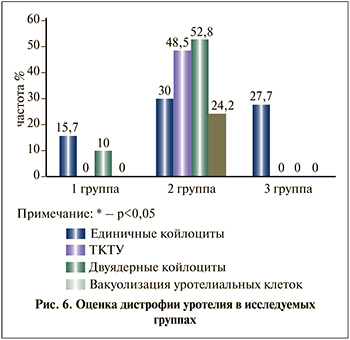

Дистрофия уротелия (койлоцитоз) характеризовалась различной степенью выраженности. Койлоцитоз – это специфичный признак атипии уротелия при ПВ-поражении. Однако единичные койлоциты могут присутствовать в уротелии при инфекционно-воспалительном процессе мочевого пузыря любого генеза. У пациенток 2-й группы при цитологическом исследовании отмечалась тотальная койлоцитарная трансформация уротелия (ТКТУ), при этом регистрировался уротелий с вакуолизацией и с наличием двуядерных койлоцитов. ТКТУ была обнаружена во 2-й группе у 48,5% пациенток (p<0,05), а у пациенток 1-й и 3-й групп отсутствовала. Во 2-й группе также достоверно чаще (p<0,05) регистрировали двуядерные койлоциты и вакуолизацию уротелиальных клеток по сравнению с аналогичными показателями в 1-й и 3-й группах (рис. 6).

Обсуждение. Инфекции нижних мочевыводящих путей широко распространены у взрослых и детей во всем мире, особенно в женской популяции [5, 19]. Самым сложным разделом данной проблемы для практического врача являются вопросы диагностики и лечения [10]. По мнению авторов, занимающихся данной проблемой, основная сложность заключается в полиэтиологичности, а следовательно, в многогранности патогенеза заболевания [7]. Поэтому актуальным и нерешенным вопросом РИНМП является аспект, касающийся дифференциальной диагностики этиологического фактора заболевания [4].

Участие ПВ и кандид в этиологической структуре РИНМП дискутируется в связи с отсутствием специфических маркеров и/или критериев диагностики данных агентов, а также в ряде случаев их ассоциаций с бактериальными уропатогенами [20].

Причем базовым является вопрос: на какую составляющую (бактериальную, вирусную, грибковую) в первую очередь должно быть направлено лечение? И как следствие этого вопроса возникают другие: лечение РИНМП должно учитывать всех ассоциантов, верифицированных в моче? По каким критериям можно игнорировать какого-либо ассоцианта? Какой патоген явился тригером инфекционно-воспалительного процесса, приводящего к хронизации заболевания? И какими методами идентифицировать патогены, участвующие в развитии заболевания? Тривиальный культуральный метод диагностики позволяет выявлять только аэробный бактериальный фактор РИНМП, а вирусные и кандидозные агенты, которые, возможно, в определенных случаях являются главным этиологическим фактором заболевания, не учитываются [21].

Верификация в моче данной когорты пациенток папилломавирусов и кандид имеет высокую клиническую значимость, направленную не только на профилактику, но и на раннюю диагностику РИНМП, связанную с данными агентами [18, 22].

Необходимо отметить, что выявление инфекционного агента молекулярными и культуральными методами не позволяет установить топическую принадлежность микроорганизма, а лишь однозначно указывает на его наличие или отсутствие в мочевыводящих путях. В связи с чем данная группа методов может использоваться только в совокупности с клиническими и другими лабораторными методами диагностики. Проведенный нами анализ цитологического исследования мочи позволяет провести не только дифференциальную диагностику РИНМП по этио-логическому фактору, но и определить тактику ведения и объем обследования пациенток. Использование метода в скрининговых целях требует как высокой квалификации морфолога, так и усовершенствования методологии для углубленного исследования ПВ поражения мочевого пузыря, т.к. признаки дистрофии уротелия могут быть при любом генезе РИНМП.

Выводы. Цитологическое исследование мочи может подтвердить характер инфекционно-воспалительного процесса и быть доказательным критерием в дифференциальной диагностике РИНМП бактериального, кандидозного и папилломавирусного генеза. Тотальная трансформация уротелия и вакуолизация уротелиальных клеток, а также превышающее норму содержание в моче лимфоцитов в отсутствие нейтрофилов являются характерными отличительными признаками РИНМП ПВИЭ.