Активное развитие лапароскопической хирургии и значительные успехи в эндоскопическом лечении верхних мочевыводящих путей привели не только к хорошим послеоперационным результатам, но и к увеличению частоты различных интра- и послеоперационных осложнений. Травма мочеточника – одно из наиболее серьезных осложнений не только при операциях по поводу гинекологических заболеваний. Ее развитие в виде повреждения слизистой и перфорация стенки возможны также в ходе КУЛТ. Авульсия мочеточника – его отрыв в двух местах – наиболее грозное осложнение, частота развития которого составляет 0,2–0,45% [1–7]. С развитием эндоскопического инструментария в практике уролога наиболее частой причиной развития ятрогенного повреждения мочеточника служит его частичный или полный отрыв. Широкое внедрение уретероскопов и литоэкстракторов увеличило число подобных осложнений [1, 7]. Отрыв мочеточника также может происходить из-за его растяжения в самом «слабом» участке [1, 8–11].

Аутотрансплантация почки может быть востребованной лечебной опцией при значительной протяженности дефекта мочеточника или в случае, когда предшествовавшая реконструктивная операция завершилась неудачей. Низведение и фиксация почки, равно как и аутотрансплантация органа, – эффективный, хотя и редко применяемый метод оперативного лечения при урологических заболеваниях [1, 3–5]. Данный метод лечения используется при неэффективности и невозможности выполнения анастомотических пластических операций, пластике по Boari, реимплантации мочеточника с подшиванием к поясничной мышце (Hitch-psoas) из-за обширных дефектов мочеточника, а также при такой форме, как его повреждения (0,3%) ,как «подрытие» под устье [8, 12]. Даже при технически успешной аутотрансплантации в последующем может наблюдаться снижение ее функциональной активности [1, 7, 13].

Приводим пример нестандартного решения сложной проблемы в условиях экстренной интраоперационной необходимости – успешной аутотрансплантации почки пациентке после полного отрыва мочеточника на расстоянии 1,5 см от лоханочно-мочеточникового сегмента и 2 см от устья, альтернативой чему могла стать нефрэктомия.

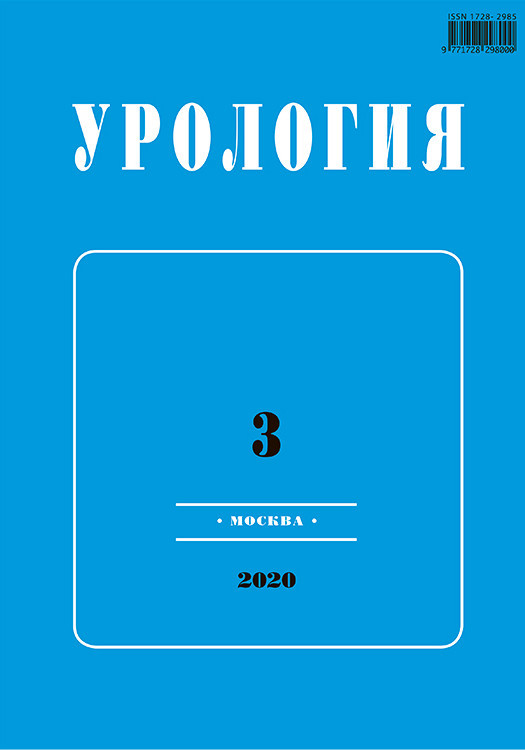

Пациентка 59 лет страдает мочекаменной болезнью более 10 лет. Отмечала периодическое самостоятельное отхождение конкрементов размером до 7 мм. Предъявляла жалобы на периодические приступы почечной колики слева, которые купировала самостоятельно. По данным КТ с внутривенным контрастированием визуализировались два камня нижней группы чашечек размером до 8 мм, камень верхней трети левого мочеточника – 782/+1070 HU (рис. 1).

Пациентка 59 лет страдает мочекаменной болезнью более 10 лет. Отмечала периодическое самостоятельное отхождение конкрементов размером до 7 мм. Предъявляла жалобы на периодические приступы почечной колики слева, которые купировала самостоятельно. По данным КТ с внутривенным контрастированием визуализировались два камня нижней группы чашечек размером до 8 мм, камень верхней трети левого мочеточника – 782/+1070 HU (рис. 1).

Уровень креатинина крови на момент поступления составил 102 мкмоль/л. В посеве мочи роста микрофлоры не отмечено.

Диагноз: мочекаменная болезнь. Камни верхней трети левого мочеточника. Камни нижней чашечки левой почки. Хронический пиелонефрит вне обострения.

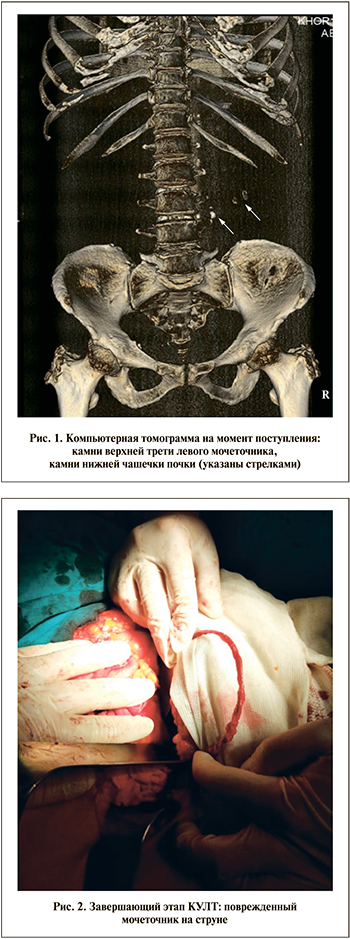

Пациентке были выполнены цистоскопия, уретероскопия, контактная уретеролитотрипсия гольмиевым лазером, пиелолитотрипсия. Интраоперационно при цистоскопии слизистая бледно-розовая, устья располагались на обычных местах, щелевидные. При ретроградном контрастировании определялась умеренная уретеропиелоэктазия выше уровня стояния камня. Мочеточник субтильный, уретероскоп проходил с незначительным затруднением, отмечены выраженные вторичные воспалительные изменения мочеточника на протяжении около 2 см. Была выполнена контактная уретеролитотрипсия дистального камня на уровне его стояния, проксимальный камень смещен в лоханку, далее проведена пиелолитотрипсия гольмиевым лазером. По окончании операции и во время извлечения уретероскопа визуализирован выворот мочеточника из наружного отверстия уретры (рис. 2). Дистальный конец установленной в чашечно-лоханочную систему струны оставлен и фиксирован к большим половым губам, передней брюшной стенке и установленному уретральному катетеру.

В экстренном порядке пациентке была выполнена чрескожная пункционная нефростомия слева с последующей ревизией брюшной полости и забрюшинного пространства. Был выбран доступ по Бергману–Израэлю слева. Послойно вскрыто забрюшинное пространство. Выделены сосудистая почечная ножка, задняя и передняя поверхности почки.

В забрюшинном пространстве по ходу мочеточника визуализирована клетчатка с элементами гематомы. Обнаружена ранее установленная при уретероскопии струна. При ревизии мочеточника выявлено его двухуровневое повреждение: на расстоянии 1,5 см от лоханочно-мочеточникового соустья, а также на уровне интрамурального отдела мочеточника.

При выявлении протяженного дефекта мочеточника интраоперационно рассмотрено несколько вариантов восстановления целостности верхних мочевыводящих путей. Пластическая операция по принципу «конец в конец» или анастомотическая операция (Boari или Hitch-psoas) были отклонены ввиду двухуровневого повреждения мочеточника. Возможность выполнения кишечной пластики также была исключена вследствие того, что кишечник исходно не был подготовлен, и было принято решение не рисковать в данной ситуации применением принципов fast track surgery («хирургия быстрого пути»). Оставалась единственная возможность – выполнение аутотрансплантации почки.

С учетом протяженности дефекта мочеточника поврежденная его часть была удалена. Принято решение о выполнении нефруретерэктомии с последующей аутотрансплантацией и уретероцистонеостомией, поскольку выполнить как вариант аутотрансплантацию со смещением почки в подвздошную ямку было нельзя из-за отсутствия возможности анастомоза почечных сосудов и наличия протяженного дефекта мочеточника. В течение 30 мин почка находилась в условиях холодовой перфузии раствором Кустодиола (1000 мл, 5–6°С). Почка уложена на мочевой пузырь, мобилизованы наружные подвздошные артерия и вена, наложены зажимы Бильрота. Выполнена аутотрансплантация почки с анастомозами ее сосудов с подвздошными по типу «конец в бок» с использованием шовного материала пролен 5/0. При включении почки в кровоток последовательно снимали зажимы с венозной и артериальной магистралей. Через несколько мин почка приобрела розовый цвет и нормальный тургор. Далее была мобилизована верхушка мочевого пузыря. Ввиду малой длины оставшегося отдела мочеточника, менее 1,5 см от лоханочно-мочеточникового соустья, выполнен инвагинационный уретероцистонеоанастомоз с фиксацией мочеточника к стенке пузыря и с установкой мочеточникового катетера стента.

Послеоперационный период протекал без особенностей. На следующий день после операции удален уретральный катетер и выполнен общий клинический и биохимический анализы крови: калий – 4,0 ммоль/л, Hb – 137 г/л, креатинин – 126 мкмоль/л. Контрольную УЗДГ почек проводили каждые 3 сут. Через 3 сут. после аутотрансплантации был удален отводящий дренаж из забрюшинного пространства в ложе удаленной почки, на 4-е сутки – отводящий дренаж из полости малого таза, области нахождения трансплантированной почки.

Пациентку выписали через 2 нед. после операции. Данные контрольной УЗДГ левой почки при выписке: почечные артерии и вены проходимы, просвет их полностью картируется, без признаков турбуленции и шумовой симптоматики. Линейная скорость кровотока (ЛСК) в начальных отделах почечной артерии составила 121 см/с, в воротах почки – 65 см/с. Артериальный и венозный кровоток в ткани почки сохранен. Индекс резистентности (ИР) равнялся 0,8. Контрольные лабораторные данные при выписке: калий – 4,3 ммоль/л, Hb – 138 г/л, креатинин – 91 мкмоль/л.

Пациентку выписали через 2 нед. после операции. Данные контрольной УЗДГ левой почки при выписке: почечные артерии и вены проходимы, просвет их полностью картируется, без признаков турбуленции и шумовой симптоматики. Линейная скорость кровотока (ЛСК) в начальных отделах почечной артерии составила 121 см/с, в воротах почки – 65 см/с. Артериальный и венозный кровоток в ткани почки сохранен. Индекс резистентности (ИР) равнялся 0,8. Контрольные лабораторные данные при выписке: калий – 4,3 ммоль/л, Hb – 138 г/л, креатинин – 91 мкмоль/л.

Клинической симптоматики рефлюкса по мочеточниковому катетеру-стенту не отмечено. Последний был удален амбулаторно спустя 3 нед. после операции.

Результаты контрольной КТ с внутривенным контрастированием по прошествии 3 мес. после операции: левая почка визуализируется в полости малого таза, развернута воротами кзади, накопление контрастного препарата паренхимой почки удовлетворительное, кортикомедуллярная дифференциация прослеживается без очаговых и объемных образований. Чашечно-лоханочная система не расширена, без конкрементов. Мочеточник слева контрастируется. Выделение контрастного препарата своевременное (рис. 3, 4).

Контрольное обследование проведено спустя 3 мес. после операции. При УЗДГ (картирование до капсулы) левой почки: почечные артерии и вены проходимы, просвет их полностью картируется, без признаков турбуленции и шумовой симптоматики, ЛСК в начальных отделах артерии составила 130 см/с, индекс резистентности – 0,81. ЛСК в воротах почки – 67 см/с, ИР – 0,79. Артериальный и венозный кровоток в ткани почки сохранен. Результаты контрольного лабораторного исследования: калий плазмы крови – 4,2 ммоль/л, Hb – 140 г/л, креатинин – 80 мкмоль/л.

Обсуждение. Уретероскопия массово применяется при литотрипсиях и резекциях образований в просвете мочеточника. Однако данный метод может приводить к травме слизистой уретры, гематурии, стенозу уретры и перфорации уретры. Среди всех осложнений уретероскопии полный отрыв мочеточника представляет собой наиболее опасный вариант. При его возникновении первую очередь следует оценить локализацию и протяженность отрыва мочеточника, возраст и общее состояние пациента, а также время диагностики данного состояния. Это может существенно повлиять на характер оперативного лечения. При столкновении с осложнениями в виде двухуровневого отрыва (авульсии) мочеточника необходимо быстро оценить сложившуюся ситуацию и принять решение, которое будет оптимальным для конкретного пациента. Даже в крупных урологических стационарах, в арсенале которых при возникновении данных осложнений имеется возможность осуществлять любые способы восстановления целостности верхних мочевыводящих путей, выполнение аутотрансплантации почки производится в редких случаях. Применение принципов Fast Track surgery («хирургия быстрого пути») не всегда представляется возможным ввиду изначально незапланированных ожиданий и подобных осложнений и изначальной неподготовленности кишечника, несмотря на наличие технической оснащенности стационара и высоких навыков оперирующих хирургов. Выполнение кишечной уретеропластики также не всегда возможно осуществлять, главным образом ввиду наличия разнообразных заболеваний кишечника, новообразований, туберкулезного поражения, спаечной болезни, состояний после резекции тонкого кишечника и др. Возвращение мочеточника в естественное положение и его анастомозирование в будущем осложняются формированием протяженного дефекта, что связано в первую очередь с нарушением кровоснабжения стенки мочеточника [2].

При травме мочеточника приоритетом остается сохранение почки с ее последующей функциональной состоятельностью. Своевременные и точные решения могут предотвратить безвозвратную потерю почки даже при таких интраоперационных осложнениях, как авульсия мочеточника.