Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из самых распространенных урологических заболеваний, которое, как правило, имеет рецидивирующее течение и нередко сопровождается развитием осложнений [1]. Заболеваемость МКБ в мире составляет около 3% и продолжает прогрессивно расти [2]. В частности, только в РФ прирост заболеваемости с 2003 по 2013 г. составил 15,0% [3], а заболевание затрагивает 34,2% населения России [4]. В структуре общей урологической патологии МКБ занимает 3-е место после инфекций мочевыводящих путей и болезней предстательной железы, что составляет от 30 до 40% всех урологических пациентов [5].

Состав конкрементов и их расположение в мочевых путях значительно варьируются у населения разных стран. Риск развития МКБ у взрослого населения гораздо ниже в Азии (1–5%), чем в Европе (5–9%) и Северной Америке (12–13%). Один из самых высоких показателей распространенности МКБ, 20%, в Турции и Саудовской Аравии. К регионам с наименьшим уровнем заболеваемости МКБ относятся страны Карибского бассейна, Африки, а также Великобритания [6].

В РФ в различающихся по климатическому и этническому составу регионах распространенность МКБ также варьируется. Так, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (ФО) выявлено наибольшее число больных МКБ, в Центральном, Уральском, Приволжском и Южном ФО – незначительно меньше, в Северо-Кавказском ФО регистрируются наименьшие показатели встречаемости МКБ в популяции РФ [7].

За 1965–1985 гг. произошло значительное изменение химического состава конкрементов. Так, в Индии и Португалии частота выявления уролитов из оксалатных солей выросла с 26 до 82%, в то время как конкременты, представленные струвитом, стали встречаться реже: их обнаружение снизилось с 20 до 5%; как и конкременты, представленные мочевой кислотой: их выявление снизилось с 19 до 12%. В Японии количество пациентов с МКБ снизилось с 50 до 5% [8]. В связи с тем что различные по патогенезу нарушения обменных процессов в организме возникают на фоне морфофункциональных изменений в мочевыделительной системе, наследственной предрасположенности, заболеваний эндокринной системы, климатогеографических и социальных условий [9], важно провести оценку заболеваемости МКБ в различных географических регионах для выработки подходов к профилактике болезни. В Европейской части РФ за последние годы отмечено увеличение общего числа зарегистрированных больных МКБ, однако статистического анализа на большой выборке пациентов не проводилось и единых сформированных патогенетических паттернов уролитиаза на сегодняшний день нет.

Цель исследования: оценка химического состава конкрементов для понимания патогенетических паттернов образования уролитов и распространенности МКБ в Европейской части РФ.

Материалы и методы. За 2016–2019 гг. изучен состав конкрементов 2888 пациентов Европейской части РФ, из них 1760 (61%) мужчин.

Для получения данных о химическом составе конкремента мы использовали инфракрасный Фурье-спектрофотометр ALPHA (СИ ДЕ.С.37.003.А № 504481 Ростехрегулирования) со специализированным программным обеспечением OPUS («Bruker», Германия). Анализ проводили по технологии НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение) с последующим поиском соответствующего элемента в обширной спектральной библиотеке для идентификации почечных камней. При анализе химического состава смешанных уролитов компоненты, составившие более 50% весового состава конкремента, обозначались нами как мажорные, оставшиеся компоненты минорные по отношению к общему составу почечного камня.

Статистический анализ проводили с помощью программного обеспечения Microsoft Excel и Graphpad Prism 6.0. Все данные проверяли на нормальность распределения, что определяло использование статистических методов, таких как двуфакторный дисперсионный анализ ANOVA.

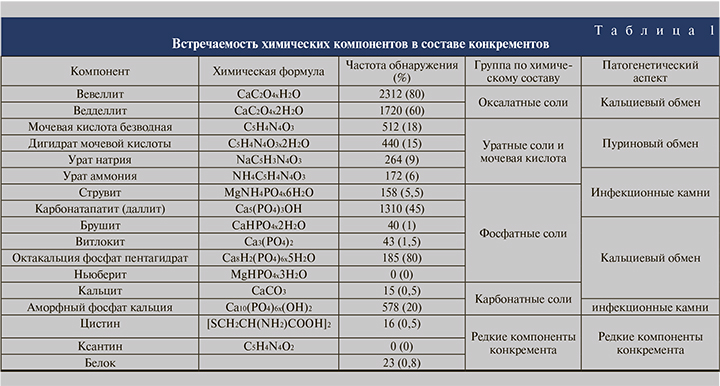

Результаты. Для определения частоты основных химических компонентов в составе мочевых конкрементов мы проанализировали химический состав почечных камней, полученных от 2888 пациентов с МКБ. Среди химических компонентов выделены оксалатные, уратные, фосфатные, карбонатные соли, а также редкие компоненты (см. таблицу). Ксантиновых конкрементов, а также конкрементов, содержавших ньюберит, в нашей группе пациентов не обнаружено. Однако у 23 пациентов с МКБ одним из компонентов уролита был белок, но его доля не превышала 10–20% в каждом случае. Уролиты, содержавшие вещества, сходные по своему химическому составу, рассматривались как монокомпонентные. Поликомпонентными считались уролиты, в которых присутствовали соединения, различные по химическому составу. Доля монокомпонентных конкрементов составила 23% (665/2888), поликомпонентных – 77% (2223/2888).

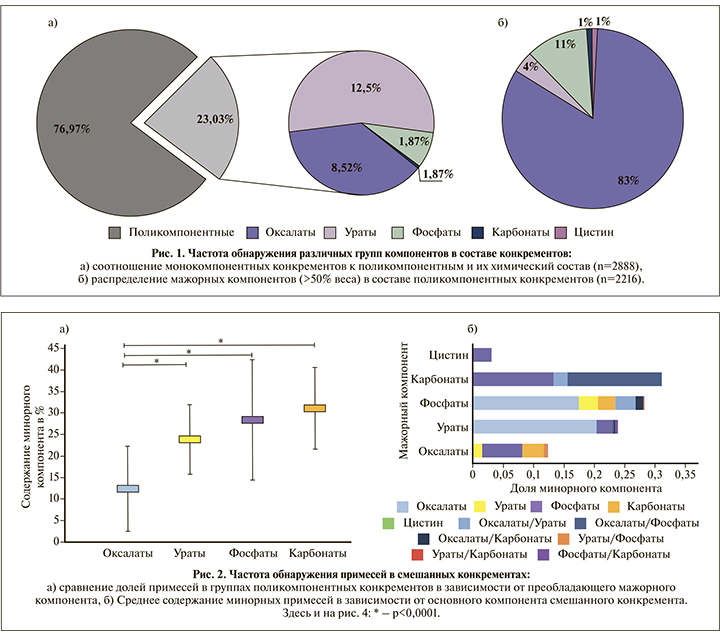

В составе монокомпонентных конкрементов преобладали уратные соли, отмеченные в 54% случаев, оксалатные соли выявлены в 37%, на долю других составов приходилось лишь 9% (рис. 1, а).

В структуре 2216 смешанных уролитов оксалаты являлись мажорным компонентом в подавляющем большинстве случаев – 1848 образцов. Остальные компоненты в качестве мажорных представлены только в 17% смешанных камней. Распределение по частоте обнаружения мажорных компонентов приведено на рис. 1, б.

Кроме того, мы проанализировали соотношение минорных компонентов в составе смешанных камней. В составе конкрементов с преобладанием оксалатных солей примесей было достоверно меньше (p<0,0001), чем во всех конкрементах с преобладанием уратных, фосфатных и карбонатных солей (рис. 2, а). Цистиновые камни в данном расчете мы не учитывали, поскольку они встречались в 1–2% случаев уролитиаза [10] и, как правило, монокомпонентные. В нашем исследовании выявлены примеси у цистинового конкремента, однако в очень малом количестве, составившем 3% от общего состава. Относительное содержание различных примесей в составе поликомпонентных конкрементов приведено на рис. 2, б.

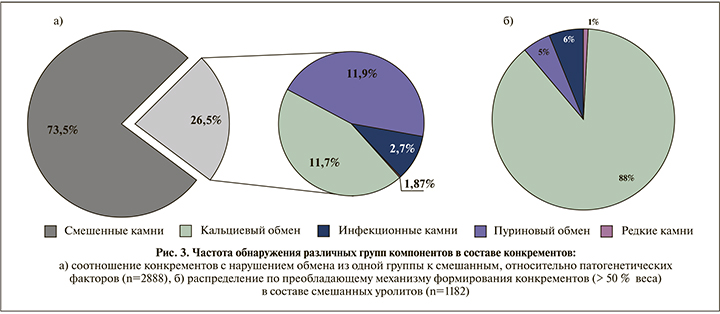

Также нами был проанализирован весь объем данных (2888 образцов конкрементов) с точки зрения патогенетических факторов развития уролитиаза по четырем группам [11, 12], представленным в таблице. Доля конкрементов с нарушением обмена по одному механизму составила 26,5% (765/2888), в то время как сочетание факторов было отмечено в 73,5% (2123/2888) случаев.

Распределение конкрементов по патогенетическим факторам приведено на рис. 3, а. Среди уролитов с одним меха- низмом нарушения обмена веществ конкременты кальциевого обмена встречались в 44 % случаев, пуринового обмена – в 45%, на долю других групп пришлось 11 %. Также нами были проанализированы конкременты с сочетанными патогенетическими факторами формирования уролита, что позволило установить в качестве преобладающего механизма нарушение кальциевого обмена, составившее 88% (n=1872; рис. 3, б).

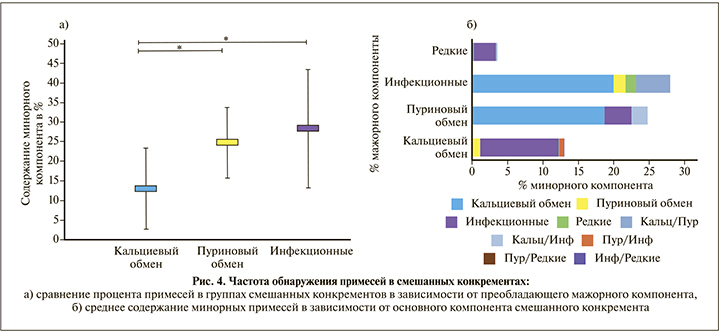

В составе уролитов с преобладанием химических соединений из группы нарушений кальциевого обмена примесей было достоверно меньше, чем во всех остальных конкрементах (рис. 4, а). Цистиновые камни в данном расчете мы не учитывали. Дальнейший анализ минорных компонентов в зависимости от мажорного компонента показал, что в пуриновых, инфекционных и редких камнях больше всего примесей конкрементов кальциевого обмена. Также установлено, что в мочевых камнях кальциевого обмена встречались в основном примеси инфекционных уролитов и в совсем небольшой доле конкременты пуринового обмена (рис. 4, б).

Обсуждение. Для анализа заболеваемости МКБ в Европейской части РФ и определения основных механизмов образования уролитов мы провели исследование по выявлению химического состава конкрементов методом ИК-спектроскопии.

Установлено, что большинство конкрементов смешанные, мажорным компонентом смешанных уролитов являлись оксалатные соли, однако среди монокомпонентных конкрементов преобладали уратные соли. В смешанных конкрементах с преобладанием оксалатных солей среднее содержание примесей другого химического состава наблюдались в наименьшей доле, исключение составили цистиновые конкременты, так как конкременты с таким составом, как правило, не имеют примесей вовсе и цистин встречается в чистом виде. Однако приведенный нами результат с незначительным процентом минорного компонента у цистиновых конкрементов можно объяснить погрешностью прибора [13]. Таким образом, в поликомпонентных конкрементах с преобладанием оксалатных солей среднее содержание примесей другого химического состава достоверно меньше, чем в остальных смешанных конкрементах.

Аналогичный анализ проведен в выборке распределения конкрементов относительно патогенетических факторов, который также показал преобладание смешанных уролитов, представленных конкрементами кальциевого обмена.

Данные, приведенные по всему миру по распространенности МКБ и характерному составу конкрементов в каждой климатической зоне, показывает, что встречаемость конкрементов с инфекционным патогенезом значительно сократилась, однако частота обнаружения конкрементов, связанных с нарушениями обменного процесса в организме, драматически возросло. Это может указывать на глобализацию схожего образа жизни у населения разных стран, включая питание. Доступность и чрезмерное потребление продуктов, содержащих кальций, а также нарушение питьевого режима, возможно, основополагающие в росте встречаемости МКБ с образованием оксалатных конкрементов.

Заключение. Проведенный статистический анализ химического состава мочевых конкрементов в популяции Европейской части РФ свидетельствует о многофакторности распространения уролитиаза среди населения, что требует системной популяционной профилактики и скрининга основных патогенетических факторов риска образования кальциевых конкрементов. Полученные данные могут помочь в коррекции клинических рекомендаций в части таргетной метафилактики различных форм уролитиаза [14].