Введение. На сегодняшний день преимущество эндоскопических методов лечения мочекаменной болезни (МКБ) бесспорны: контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) является малоинвазивным, эффективным и относительно безопасным методом лечения уретеролитиаза. Вместе с тем, как и другие методы оперативного лечения, КУЛТ не лишена осложнений и может стать причиной инвалидизации пациента [1–4].

Проведя анализ данных литературы, посвященной хирургическим осложнениям, R. S. Martin еt al. [5] отметили отсутствие их четкой градации и систематизации. Авторы посчитали необходимым продолжать многоцентровые и проспективные исследования для разработки объективных инструментов по оценке хирургических осложнений.

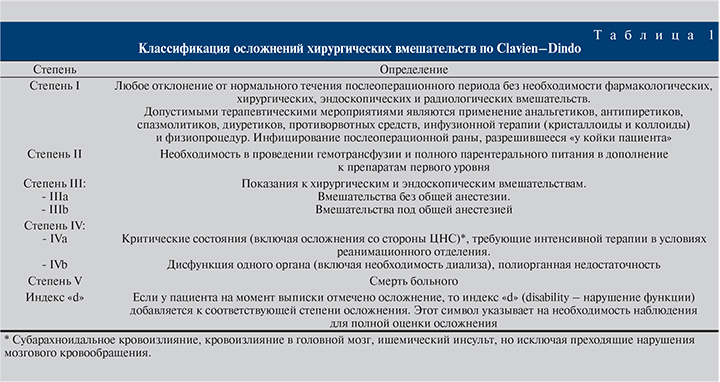

Европейской ассоциацией урологов (EUA) проведен мета-анализ 204 публикаций (1999–2010), посвященных осложнениям урологических операций, адаптированных под классификацию Clavien–Dindo. Выяснилось, что только в 72 (35,2%) из них классификация Clavien–Dindo применялась адекватно. Также выявлено, что до сих пор нет объективных стандартизированных шкал для оценки осложнений урологических операций, а все существующие, как правило, не универсальны и основываются на субъективных ощущениях хирурга. Актуальность данной проблемы также связана с бурным развитием и повсеместным внедрением эндоскопической техники в клиническую практику при недостатке рекомендаций по применению последних. В одной из статей проведено сравнение открытой и лапароскопической простатэктомии. Оказалось, что пациенты после лапароскопической операции чаще были недовольны и предъявляли жалобы на дискомфорт, что в свою очередь не всегда было связано с осложнениями, а объяснялось завышенными ожиданиями от операции как больного, так и хирурга. Несмотря на ряд недостатков классификации Clavien–Dindo, EUA считает необходимым применение данной шкалы при изучении осложнений урологических операций [6].

Целью исследования было изучить адаптивность классификации Clavien–Dindo под осложнения КУЛТ.

Материалы и методы. Ретроспективно изучены истории болезни 506 пациентов с камнями мочеточника, которым в урологической клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 2008 по 2016 г. выполнено 545 рентгенэндоскопических операций (КУЛТ).

Преобладали пациенты женского пола – 315 (62,3%) больных, их средний возраст составил 54,7±13,04 года. Большинство пациентов были старше 30 лет.

Распределение по стороне локализации камня в мочеточнике было практически одинаковым: слева – 252 (49,5%) случая, справа – 239 (47,2%). У половины (258; 51%) пациентов конкременты локализовались в нижней трети мочеточника. В подавляющем большинстве (444; 87,7%) случаев камни были рентгенопозитивными.

Различная степень бактериурии определена у 172 (34,0%) пациентов, тогда как у 334 (66,0%) обследованных роста микробной флоры не отмечено.

Предоперационная нефростомия была выполнена 84 (16,6%) больным, установка мочеточникового катетера-стента – 44 (8,7%). Большинству (378; 74,7%) прооперированных предварительное дренирование верхних мочевыводящих путей (ВМП) не проводилось.

Для разрушения конкрементов чаще применяли лазерную уретеролитотрипсию (359; 65%), реже – пневматическую (109; 20%). Уретереолитоэкстракция (УЛЭ) была выполнена в 77 наблюдениях.

Результаты. Общий уровень интраоперационных осложнений составил 11,4%, при этом осложнения травматического и нетравматического характера встречались одинаково часто (5,7%). Среди осложнений травматического характера чаше всего встречались перфорация стенки мочеточника (3,8%), травма слизистого и подслизистого слоев мочеточника (1,2%), кровотечение (0,4%), отрыв (0,2%) и ампутация мочеточника (0,2%). Среди интраоперационных осложнений нетравматического характера имели место ретроградная миграция камня или его осколков (4,3%), анатомические особенности ВМП, а также отсутствие удовлетворительной визуализации просвета мочеточника, что потребовало прекращения операции в 7 (1,4%) наблюдениях. Нужно отметить, что ряд осложнений в отдаленном послеоперационном периоде связан с интраоперационными осложнениями травматического характера. Например, к стриктуре и облитерации мочеточника могли привести такие осложнения, как макро- и микроперфорация мочеточника.

В послеоперационном периоде были зафиксированы следующие осложнения КУЛТ: инфекционно-воспалительные (3,0%), в том числе острый пиелонефрит (2,4%), острый простатит и эпидидимоорхит (0,2%), бактериотоксический шок и сепсис (0,4%), стент-ассоциированные (3,3%) симптомы (дизурия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс и миграция мочеточникового стента); острая задержка мочеиспускания (0,2%), макрогематурия (0,4%), почечная колика (1,3%), инкрустация мочеточникового стента (0,64%), стриктура (1,6%) и облитерация (0,6%) мочеточника.

Необходимо отметить, что классификация Clavien–Dindo позволяет стадировать только послеоперационные осложнения, а попытки адаптировать интраоперационные осложнения под данную классификацию могут приводить к искажению результатов исследования [7, 8].

Таким образом, прежде чем переходить к самой адаптации осложнений КУЛТ под классификацию Clavien–Dindo, необходимо оговорить, какие конкретные осложнения мы будем подразумевать под различными степенями.

Осложнениями I степени в рамках данного исследования мы считали следующие состояния: повышение температуры тела выше 38°С в течение первых 24 ч после операции; явления дизурии на фоне установленного внутреннего мочеточникового катетера-стента; приступ почечной колики и иные болевые приступы, требующие назначения анальгетиков и спазмолитиков.

Нужно отметить, что после КУЛТ крайне редко возникает необходимость в проведении гемотрансфузии, а переход на полное парентеральное питание выглядит крайне казуистичным вариантом развития событий. Таким образом, на наш взгляд, осложнениями II степени необходимо считать состояния, требующие проведения массивной инфузионной, симптоматической и антибактериальной терапии.

В частности, к ним следует отнести инфекционно-воспалительные осложнения и длительную макрогематурию, требующую гемотрансфузии.

К осложнениям IIIa-степени относили состояния, требующие проведения рентгенэндоскопических операций под местной анестезией или без нее, а именно: коррекцию положения, замену, установку внутренних и наружных дренажей в верхние и нижние мочевыводящие пути. Выполнение других хирургических вмешательств под местной анестезией, таких как дренирование постинъекционного абсцесса в ягодичной области и ряд других аналогичных операций в рамках данной работы мы не рассматривали в качестве осложнений КУЛТ.

Осложнениями IIIb-степени считали состояния, требовавшие проведения повторных операций (открытых, лапароскопических и рентгенэндоскопических) по поводу послеоперационных осложнений: острого гнойно-деструктивного пиелонефрита, инкрустации мочеточникового стента, стриктуры и облитерации мочеточника.

К осложнениям IVa-степени относили бактериотоксический шок, при котором требовались контроль состояния и коррекция жизненно важных функций организма в условиях реанимационного отделения. В настоящей работе к данной категории не отнесены исходно скомпрометированные пациенты, у которых могла возникнуть необходимость нахождения в условия палаты интенсивной терапии при нарастании хронической сердечной недостаточности.

К осложнениям IVb-степени относили явления почечной недостаточности, требующие проведения заместительной почечной терапии или явления полиорганной недостаточности у исходно нескомпрометированных пациентов.

Переходя к самой систематизации, необходимо также отметить, что при адаптации под классификацию Clavien–Dindo уровень осложнений КУЛТ заведомо будет выше, чем при классической систематизации. Данный факт связан с наличием таких критериев, как «кратковременная (менее 24 часов) гипертермия, боли в области нефростомического дренажа и/или в поясничной области, которые требуют применения симптоматической терапии». Данные критерии отсутствуют в классической градации послеоперационных осложнений КУЛТ.

Осложнения I степени отмечены в 39 (7,1%) случаях. У 14 (2,5%) пациентов констатировали повышение температуры тела выше 38°С, что потребовало проведения симптоматической терапии. Необходимо отметить, что данные эпизоды гипертермии мы не рассматривали как вспышку острого пиелонефрита, поскольку во всех наблюдениях повышение температуры тела имело место в течение первых 24 ч с момента операции и в последующем не повторялось. У 18 (3,3%) пациентов выявлена выраженная дизурия на фоне внутреннего мочеточникового стента, что требовало применения специфической (селективные α-адреноблокаторы) и симптоматической (спазмолитики, анальгетики) терапии.

Приступ почечной колики возник у 7 (1,2%) пациентов. Во всех наблюдениях почечная колика была со стороны выполненного оперативного вмешательства на фоне бездренажного ведения пациентов. Приступы во всех случаях были однократными и требовали симптоматической терапии.

Осложнения II степени отмечены у 24 (4,3%) пациентов. В 10 (1,8%) наблюдениях диагностирован острый пиелонефрит, потребовавший проведения длительной антибактериальной и симптоматической терапии, а также длительного адекватного дренирования ВМП. Необходимость длительного внутреннего и/или наружного дренирования ВМП в раннем послеоперационном периоде оказалась востребованной в силу различных причин у 12 (2,2%) пациентов. В 2 (0,4%) случаях отмечена гематурия с гемотампонадой лоханки, что потребовало проведения гемотрансфузии. Данные осложнения произошли в момент чрескожного пункционного доступа к почке у пациентов с вторичным уретерогидронефрозом.

Осложнения степени IIIа отмечены в 16 (2,8%) наблюдениях. Для их купирования выполнена резекция мочепузырного конца мочеточникового стента с переводом в так называемый «моно-J-стент» (3) либо замена мочеточникового стента (3) в связи с проксимальной миграцией последнего. Одному (0,2%) пациенту под местным обезболиванием и УЗ-контролем проведена троакарная цистостомия в связи с развившейся острой задержкой мочеиспускания. В 9 (1,6%) наблюдениях при бездренажном ведении пациентов после КУЛТ в раннем послеоперационном периоде выявлен уретерогидронефроз со стороны операции, что потребовало выполнения ЧПНС.

Для лечения осложнений IIIb-степени (14; 2,6%) у 5 (0,9%) пациентов выполнена эндоуретеротомия по поводу непротяженной стриктуры мочеточника, у 3 (0,6%) больных под СМА проведена контактная пневматическая цистолитотрипсия и чрескожная нефролитотрипсия по поводу инкрустации дистального и проксимального концов мочеточникового стента, в 3 (0,9%) наблюдениях в связи с протяженной стриктурой мочеточника выполнены реконструктивно-пластические операции: Боари (2) и заместительная кишечная пластика (1). Основанием для нефрэктомии (2; 0,4%) стало угнетение почечной функции на фоне протяженной послеоперационной стриктуры мочеточника. Одной (0,2%) больной выполнена люмботомия с иссечением карбункула среднего сегмента почки по поводу острого гнойно-деструктивного пиелонефрита.

Осложнения IVa-степени (2; 0,4%) в виде острого пиелонефрита, осложнившегося бактериотоксическим шоком, диагностированы в течение первых 3–5 ч после операции. В обоих случаях при КУЛТ отмечено поступление мутной мочи после фрагментации конкремента. Повышение температуры тела до 38–39°С и снижение артериального давления до 80/40 мм рт.ст. требовало лечения пациента в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. На фоне проведенного симптоматического и адекватного антибактериального лечения эпизод острого пиелонефрита был купирован. Проведения дополнительных мер коррекции данного состояния не потребовалось.

Осложнения IVb-степени отмечены у 1 (0,2%) больного: течение раннего послеоперационного периода осложнилось острым пиелонефритом со стороны операции с последующим гематогенным распространением в контралатеральную почку. В итоге пациенту со стороны КУЛТ выполнена нефрэктомия (пионефроз), а с контралатеральной стороны – иссечение карбункула почки. Течение послеоперационного периода сопровождалось явлениями полиорганной недостаточности, которые стабилизировались на фоне интенсивной симптоматической, детоксикационной и антибактериальной терапии в условиях реанимационного отделения.

Осложнений V степени нами не отмечено.

Обсуждение. В 1992 г. P. A. Clavien et al. разработали классификацию осложнений оперативных вмешательств. Она основывалась на 4-уровневой оценке тяжести послеоперационных осложнений. Данную классификацию использовали при сравнении результатов лапароскопической и открытой холецистэктомии. По мере ее внедрения и в процессе применения выявлен ряд недостатков, что потребовало ее усовершенствования [7–9].

D. Dindo et al. [8] сообщили о результатах проспективного исследования результатов лечения 6336 пациентов, которым выполнялись плановые оперативные вмешательства в период с 1988 по 1997 г. Цель работы заключалась в усовершенствовании классификации хирургических осложнений, изучении адаптивности данного инструмента к послеоперационным осложнениям и воспроизводимости в международном масштабе. Сама классификация базировалась на 5-ступенчатой оценке тяжести послеоперационных осложнений (табл. 1). Для оценки адаптивности и воспроизводимости данной шкалы были отправлены 2 опросника в 10 хирургических центров различных стран. Первый опросник содержал 14 клинических примеров, адаптированных под новую классификацию, задачей второго было оценить личное мнение хирургов о классификации осложнений. Исследователи привели данные тестирования 144 хирургов из разных стран (Аргентина, Австралия, США, Швейцария и страны Азии). Общий уровень правильных ответов на вопросы в первом опроснике колебался от 87 до 95%. Анализ результатов второго опросника показал, что 133 (92%) хирурга оценили классификацию как простую, 131 (92%) – как воспроизводимую и логичную, 130 (90%) хирургов сочли необходимым поддержать внедрение данной классификации в свою клиническую практику. Методом множественной логистической регрессии доказано, что ответы на вопросы не зависели от уровня подготовки хирурга. Для совершенствования и адаптации разработанной классификации в различных областях хирургии авторы рекомендуют применять данную классификацию при проведении работ по оценке послеоперационных осложнений.

Из сводной табл. 2 послеоперационных осложнений КУЛТ, адаптированных под классификацию Clavien–Dindo, становится понятным, что имеется достаточно сильная вариация частоты осложнений различных степеней у различных авторов [6, 10–12]. Данный факт, по всей видимости, связан с различными подходами к определению, что считать осложнением КУЛТ.

Безусловно классификация Clavien–Dindo служит универсальным инструментом оценки осложнений хирургических методов лечения. Однако, как и у любого другого универсального инструмента, у данного метода имеется ряд недостатков. К ним можно отнести низкую специфичность и чувствительность к конкретным осложнениям конкретного метода лечения. Так, касаясь непосредственно осложнений КУЛТ, необходимо отметить, что перед попыткой адаптации нужно четко оговаривать, какие именно осложнения будут относиться к различным степеням. Например, осложнениями IIIa-степени нужно будет считать как постинъекционный абсцесс в ягодичной области, требующий вскрытия, так и острый обструктивный пиелонефрит при бездренажном ведении пациента и также требующий дренирования под местной анестезией. При этом с клинической точки зрения каждое из этих осложнений требует индивидуального подхода. Другим резонансным фактом является следующий момент. Одним из осложнений IIIb-степени является протяженная стриктура мочеточника, по поводу чего выполнена заместительная кишечная пластика, что является сравнительно сложной реконструктивно-пластической операцией, сопряженной с различными довольно серьезными осложнениями (несостоятельность межкишечного анастомоза, кишечная непроходимость, настоятельность уретеропиело- или иелоцистонеоанастомоза и т.д.). При этом осложнением IVа-степени в рамках данного исследования считали бактериотоксический шок (0,6%). Больные после короткого пребывания (12–24 ч) в условиях палаты интенсивной терапии были переведены в обычную палату для дальнейшего лечения. Таким образом, пациенты с протяженными стриктурами мочеточника, которым планируется достаточно сложная реконструктивно-пластическая операция, по результатам данной работы могли расцениваться как менее «тяжелые», нежели пациенты с клиникой бактериотоксического шока [12–14].

Заключение. Все вышеизложенное не является попыткой дискредитации данного инструмента. Нам лишь хотелось отметить, что классификация Clavien–Dindo требует доработки, поскольку бесконтрольное ее применение во всех областях хирургии приводит к снижению информативности и тем самым снижает ее ценность как универсального инструмента.

На наш взгляд, требуется дальнейшая работа, направленная на разработку четких критериев осложнений различных степеней классификации Clavien–Dindo. Считаем возможным и правильным разработать единый инструмент, с помощью которого можно оценивать осложнения типовых операций в рамках одной хирургической дисциплины, например для оценки осложнений при выполнении всех рентгенэндоскопических операций при МКБ.